贵阳——甲秀楼

张之洞(1837年9月2日-1909年10月4日 ),字孝达,号香涛,官至总督被称"帅",故时人皆呼之为"张香帅"。祖籍直隶南皮,出生于贵州兴义府(今安龙县 ),同治三年(1864)探花,是掌权达半个世纪的慈禧太后唯一的门生,为清代洋务派代表人物,中国近代工业的创始人,主张"中学为体,西学为用",与曾国藩、李鸿章、左宗棠一起,并称为晚清“四大中兴名臣”。宣统元年(1909)五月病逝,清廷谥以"文襄"。其书、文、函、牍、电稿等辑为《张文襄公全集》,共100余卷。

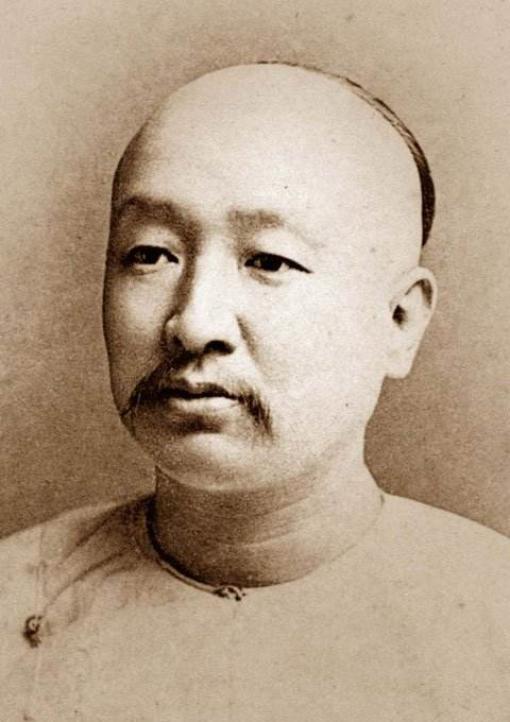

同治三年探花——张之洞像

一、探花出身,慈禧门生

道光十七年(1837)9月,张之洞出生于兴义府官舍,是时任兴义知府张锳的第四个儿子。张锳出身寒微,颇知民间疾苦与政治流弊,任兴义知府十三年间,廉洁奉公,治盗安民,积谷赈灾,修路建桥,为学育才,这对张之洞后来从政风格影响极大。张之洞幼年禀赋聪慧,才思敏捷。五岁入家塾,受儒家思想熏陶。1848年,安龙招堤半山亭竣工,张锳仿唐高宗年间阎伯屿在滕王阁邀请群僚著文纪事,于半山亭上大宴宾朋。年仅11岁的张之洞即席所作《半山亭记》,震惊四座,众人皆称“神童”。第二年,张之洞第一本诗集《天香阁十二龄课草》在贵阳刊印。道光三十年(1850),不满14岁的张之洞回原籍直隶南皮应县试,得中第一名秀才,进入县学。三年后又以顺天府乡试第一名中举,荣登“解元”,“神童”之名一时誉满京城。

安龙招堤——半山亭

咸丰四年(1854)初,张之洞回到兴义。此时贵州苗民起义,兴义狼烟四起。这年冬月,张之洞与都匀知府石煦的女儿石氏结为夫妻。石氏知书达理,贤良淑德,是张锳千挑万选的儿媳。婚后,石氏不仅把家务打理的井井有条,而且对公婆十分孝敬,张府上下对其很是满意。婚后不久,石氏便有身孕。经历十月怀胎,她为张之洞生下一个儿子,这让张之洞对她更加疼爱。而此时遵义境内农民起义军打到距兴义府不远的普安县,兴义府陷入危局。张锳率兵围剿起义军,张之洞随军而行,参与平叛。咸丰五年(1855)秋,张之洞辞别父亲,借道四川陕西进京,准备参加当年科举考试。

兴义张之洞旧居地

到京后不久,他接到噩耗:父亲在率兵平定起义军时,血战而死!张之洞立即赶回兴义,为父亲治丧守制,错过了当年的会试。以他的学养实力,应当早就进士及第,但他16岁中举直到27岁才中进士。这十一年间,他先是随父平叛,又为父亲守制,后来朝廷为镇压太平军曾一度中止科考。更让张之洞无语的是,科举考试恢复后的两次会试,主考官居然都是他的族兄、道光丁未科状元张之万。清朝科考规定,主考官的至亲考生必须避嫌,不能参加考试。张之万欣赏张之洞的才气,便将他带在身边,让他代写奏章以历练。没想到,张之洞代写的一篇关于漕运的奏章竟得到慈禧的称赞。张之万如实禀报慈禧,称该奏章为族弟所写,并说了张之洞两次未能参加会试的缘由。

慈禧太后像

同治二年(1863)会试,慈禧特地改用满臣宝鋆担任主考官。张之洞当年与贵州李端棻等同科考中进士,获得殿试资格。同治三年(1864),在殿试策论中,张之洞提出不少真知卓见。主考官宝鋆欣赏他的文采,将他的名次排在二甲第一名。按清朝科考旧例,前10名的考卷要由皇帝来定名次。而当时一切政务皆由垂帘听政的慈禧定夺,所以这些考卷就送到慈禧那里了。慈禧大为欣赏张之洞的文章,又想到当年他所草拟的关于漕运的奏章,更加认定此乃人才,所以大笔一挥,将他定为一甲第三名探花,进入翰林院,授予七品衔编修。此后,慈禧召见了张之洞,见他才思敏捷,出口成章,颇为高兴,破格收他为门生,使其成为掌权达半个世纪的慈禧太后唯一的门生。

慈禧太后书法

二、自鸣得意,误伤爱妻

同年,张之洞将妻子石氏和儿子接到京城。不久,夫妻二人竟因儿子的启蒙教育产生争执。张之洞要把儿子送入私塾接受教育,而石氏不舍得让儿子离开自己,想聘老师在家启蒙。张之洞觉得“我是当朝探花,对孩子的教育我会不如你一介女流”?而石氏也是很有主见的女子,不是对丈夫唯命是从的普通民妇。她以慈母之心希望让孩子可以承欢膝下,多一点孩童的欢乐。这样一来,一言不合,两个人就吵了起来。按理说夫妻过日子,没有勺子不碰锅沿的,两人吵架拌嘴也很正常。但仕途顺利的张之洞,免不了自鸣得意,有点飘飘然了。此时被妻子当面顶撞,觉得大失面子,一时气血上涌,抬脚便朝着妻子踹了过去。石氏毫无防备被踹倒在地。

承欢膝下——天伦之乐

张之洞余怒未消,也不理会,自顾坐着喝茶。可是,一盏茶喝完了,妻子却没有一点动静。张之洞出言道:“还不起来!装什么装”!等了半晌,妻子还是没有回应,这下张之洞急了,赶忙起身察看。这一看,可把他吓得魂飞魄散。只见妻子躺在地上,面色惨白,口鼻流血,早已不省人事。张之洞连忙抱起妻子,并吩咐下人快去找大夫。怎奈为时已晚,石氏早已香消玉殒,魂归天外。这下张之洞彻底慌了。如果岳父知道自己疼爱的女儿被他踢死,肯定不会善罢甘休!无奈之下,张之洞想到了自己的堂兄张之万。张之万是慈禧太后身边的红人,在慈禧身边有一定的“话语权”。张之洞赶忙修书一封,让人给堂兄送去,请他帮忙斡旋。

道光二十七年丁未科状元——张之万像

张之万收到信后,知道事关重大。一旦石家追究,张之洞可是杀人重罪,仕途自是不必再想,能不能保住性命都还难说。于是他亲赴石府,登门谢罪,请求石煦顾全大局,希望得到宽恕。石煦夫妇得知原委后,痛心不已。但木已成舟,既成事实,他们爱惜张之洞的才华,更怜悯幼小的外孙,便选择原谅张之洞,还嘱咐他专心仕途,对外宣称石氏病亡,由张家予以厚葬。这件事就这样被摆平了。此后,张之洞先后出任浙江乡试副考官、湖北学政、四川乡试副考官、四川学政等职务,颇得众望,仕途一路顺利。但张之洞生活懒散,兴居无时,常被时人诟病。他作息时间与常人不同,往往每天下午二时睡觉,晚上十时起床办公。有时正在批阅公文书却睡着了。有时甚至出门巡防,当地官员穿戴整整齐齐上前迎接,而他却在轿子里呼噜呼噜地酣睡。

张之万绘画

三、清流首领,出任总督

光绪二年(1876),张之洞回京任文渊阁校理。当时朝廷以军机大臣李鸿藻为首形成了一支“清流派”。李鸿藻与张之洞是同乡,两人走得很近,且在其影响下,很快成为了清流派主将,与宝廷、张佩纶、黄体芳被称“翰林四谏”。李鸿藻名为“清流派”领袖,而实际上张之洞才是清流派的首领。张之洞是一个很有政治眼光的人,他看出慈禧刻意培植清流派势力,目的是制衡恭亲王奕䜣和李鸿章等人。因此他深知,要使官运亨通,必须从清流派中脱颖而出。光绪五年(1879年),张之洞补国子监司业,授詹事府左春坊中允,转司经局洗马。同年,清廷因俄国侵占新疆伊犁,派左都御史完颜崇厚赴俄国交涉。完颜崇厚昏庸无知,与俄国签订了丧权辱国的《里瓦几亚条约》。这一条约名义上收回伊犁,但西境、南境却被沙俄宰割。

军机大臣李鸿藻像

消息传来,舆论大哗。群臣上疏,张之洞上《熟权俄约利害折》《筹议交涉伊犁事宜折》,坚持必改此议,宜修武备,缓立约,并要求治崇厚罪。慈禧、慈安太后召见了张之洞,特许其随时赴总理衙门以备咨询。张之洞与张佩纶、陈宝琛共同起草奏折19件,提出了筹兵筹饷、筹防边备的建议,得到了慈禧太后的赏识,为后来左宗棠成功收复新疆制造舆论环境。光绪六年(1880),清廷授张之洞为翰林院侍读,历迁左春坊左庶子、日讲起居注官。在这之后,张之洞在政务处理上的表现越来越出色,这让一心想要培植“清流派”势力的慈禧高兴不已。光绪七年(1881)6月,慈禧太后突然给历练多年的门生张之洞连升四级,直接从四品翰林院侍讲提拔为二品内阁学士。同年,又让张之洞出任山西巡抚,进入封疆大臣行列。

军机大臣李鸿藻书法

当时,山西吏治腐败,人民生活困苦,鸦片流毒严重。张之洞给友人书云:"山西官场乱极,见闻陋极,文案武案两等人才乏极,吏事民事兵事应急办之事多极"。"晋患不在灾而在烟。有嗜好者四乡十人而六,城市十人而八,吏役兵三种几乎十人而十矣。人人枯瘠,家家晏起。堂堂晋阳,一派阴惨败落景象,有如鬼国,何论振作有为,循此不已,殆将不可国矣,如何如何"。张之洞首先开始整顿吏治,一上任便考勤吏属,振作革弊,劾罢贪纵害民县官,奖励公正爱民官吏,严禁鸦片,胪举人才,编练军队,清查仓库。山西铁矿运销奉天、上海等地,陆运成本很高。他改海运,由天津出海,降低运费,又在产地筹办冶炼局。他创办令德堂,仿照清中期经学家阮元诂经精舍、学海堂的例规,聘请王轩为主讲,杨深秀为襄校兼监院。杨深秀后为戊戌六君子之一。

山西太原——晋祠

光绪九年(1883)中法战争在清廷藩属国越南爆发。张之洞力主抗争,被委任为两广总督。光绪十年(1884),张之洞到达广州后,饬沿海督抚,加强防务,严密防守。六月,法国侵略军占领中国台湾基隆。张之洞奏请饬吏部主事唐景崧,往会刘永福,合击法军。他认为:"援台惟有急越,请争越以振全局。牵敌以战越为上策,图越以用刘为实济 "。清廷采纳张之洞的建议,加刘永福为提督记名,率军入越。刘永福率领黑旗军骁勇善战,屡创法军。但由于广西布政使徐延旭、云南布政使唐烱所率军队在战斗中配合不力,打了败仗,唐烱军逃走,使黑旗军寡不敌众而遭到失败。

民族英雄——冯子材铜像

光绪十一年(1885年)正月,法军猛攻中越边境重镇镇南关(今友谊关),形势危急。张之洞奏请调前任广西提督冯子材、总兵王孝祺等赴桂,驰援镇南关。70岁的老将冯子材率军,殊死抵抗,大败法军,扭转了整个战局。法国茹费理内阁因兵败而倒台。但是清廷却决意乘胜求和,命令前线各军停战撤兵。由统筹边防战事的李鸿章与法国代表巴德诺签订《中法会订越南条约》,结束了战争。法国取得了对越南的“保护权”,中越边境对法国开放等特权。时称“法国不胜而胜,中国不败而败”。当时成功收复新疆的左宗棠认为李鸿章“比十个法国将军更坏事”。张之洞接连电奏:前线将士闻讯,"皆扼腕愤痛",请求缓期撤兵。竟遭李鸿章传旨斥责。

中越边境重镇——镇南关

四、总督湖广,实施新政

光绪十五年(1889),张之洞上奏朝廷,建议修筑一条自芦沟桥至汉口的芦汉铁路,以贯通南北。他认为铁路之利,以通土货厚民生为最大,征兵转饷次之。他提出芦汉铁路是"干路之枢纽,枝路之始基,而中国大利之萃也" 。朝廷准奏,计划北段由直隶总督主持,南段由湖广总督主持,南北分段修筑。清廷调张之洞任湖广总督。为了加快卢汉铁路建设,降低建设成本,张之洞决定建设钢铁厂。但作为传统士人,他对建设钢铁厂这样的现代企业基本是一无所知的,只是认为,东半球的亚洲区内没有大的钢铁厂,中国先建设的话,便可一举收回利权。于是,他便信心百倍的筹建汉阳铁厂、大冶铁矿,派人到英国订购了炼钢炉和配套设备。

张之洞与属僚合影

有人建议在订购之前应该先调查铁砂、煤和焦炭这些原料,才能购买适合的炼钢设备。张之洞不以为然,竟说中国如此之大,何愁没有好的煤铁佳矿,只需按照英国现有的设备照买一份即可。结果,从英国买回来的两座炼钢酸性转炉,根本不适合大冶铁矿含磷较多的砂,炼出来的钢轨容易断裂,本来计划用于卢汉铁路的铁轨即被拒收。此外,在湖北也找不到炼铁用的煤和焦炭,只能从距离较远的江西萍乡煤矿运煤。结果出来的产品质量差、成本高,仅仅生产了两年,就宣告停产。焦头烂额的张之洞决定将汉阳铁厂、大冶铁矿实施“官督商办”,并请洋务专家盛宣怀前来主持。当张之洞向盛宣怀伸出橄榄枝时,却被其婉言拒绝了。张之洞并不甘心,特地在总督署宴请盛宣怀。

洋务专家盛宣怀像

酒至半酣,张之洞将盛宣怀叫到后堂,从袖中抽出两份奏折给盛宣怀过目。一份是向朝廷弹劾“盛宣怀营私舞弊,应严加惩办”;另一份则是保举“盛宣怀颇有才具,堪以接办铁厂”!盛宣怀一看顿时目瞪口呆,只得说:“制台厚爱,敢不遵命”。就这样,张之洞便把汉阳铁厂的烂摊子交给了盛宣怀,希望他能将折腾了数年不见成效的汉阳铁厂起死回生。盛宣怀受命后,摸清钢材质量差和矿石、炼钢炉和燃料等各方面的原因,提出改造方案并组织实施,使汉阳铁厂的产能得到了极大的提高,产品的质量得到了国际上的认可,曾在意大利举办的世界博览会上荣获了最优等奖。之后,汉阳铁厂、大冶铁矿和萍乡煤矿组合成汉冶萍煤铁有限公司,最终建成了当时亚洲最大的现代化钢铁联合体。

盛宣怀书法

现代制造业的兴起,直接成就了张之洞的“湖北新政”,掀开洋务运动的新篇章。张之洞倡导“兴实业、办教育、练新军、应商战、劝农桑、建城市”,由此湖北人才鼎盛、财赋丰饶,成为当时中国后期洋务新政的中心地区。他主张"中学为体,西学为用",创建两湖书院,筹资兴建湖北图书馆和湖南图书馆,先后成立了自强学堂(今武汉大学前身)、农务学堂(今华中农业大学前身),湖北工艺学堂(今武汉科技大学的前身),逐步建立了覆盖幼儿、中小学、师范、高等教育的近代学制体系,培养了大批人才。他在湖北办武备学堂,派遣留学生赴日学习军事,使得湖北新军成为与“北洋六镇”并列的新军精锐。

湖北武昌——抱冰堂

五、参与变法,见风使舵

光绪二十年(1894)中日甲午战争爆发,张之洞调署两江总督。甲午战败后,张之洞上《吁请修备储才折》,希望朝廷总结失败教训,变法图治。维新派首领康有为在《公车上书》中称张之洞"有天下之望",对这位封疆大吏抱有很大的希望和崇敬。康有为组织强学会,帝师翁同龢主动加入,张之洞也捐5000两以充会费,表示赞助和同情。当时,强学会"内有常熟(翁同龢),外有南皮(张之洞)",翁、张成了强学会的两大支柱。光绪二十二年(1896),维新派在上海创刊《时务报》,梁启超任主笔,汪康年为经理。张之洞以总督的名义,要湖北各州县购阅《时务报》,并捐款千元,给予经济支持。

维新派首领——康有为像

张之洞与梁启超曾经是忘年交。在张之洞任两广总督时,梁启超到广州拜访过张之洞。当时,探花出身又是清廷九大封疆大臣的张之洞傲气十足。他见到布衣出身的梁启超竟以“愚弟”名义求见时,差人给梁启超送一上联。联文是:"披一品衣,抱九仙骨,狂生无礼称愚弟"。这上联狂傲无比,拒人于千里之外。梁启超气度不凡,坦然对了下联,请来人回送给张之洞:"行千里路,读万卷书!侠士有志傲王侯"。对答不卑不亢,有理有据,文字高雅,气势慑人。张之洞一看,惊诧不已,只好出衙迎接。后来,张之洞调任湖广总督,梁启超又到江夏拜访他。张之洞又出联求对:"四水江第一,四时夏第二,先生居江夏,谁是第一,谁是第二?"

康有为手书

上联既包含四水(指古代长江、黄河、淮河、济河四水),长江排首位,又总括春夏秋冬四季,而夏季排第二,巧妙引出了“江夏”。接着,提出了"谁是第一,谁是第二?"这样难以回答的问题。才思敏捷的梁启超,略加思索,巧妙地答出下联:"三教儒在先,三才人在后,小子本儒人,何敢在先,何敢在后"。梁启超将自己的身份"儒人"拆开,古代儒、佛、道三教中,以儒为首,在天、地、人三才中,则以人居末位,巧妙引出了“儒人”。梁启超以"何敢在先,何敢在后"巧对"谁是第一,谁是第二?"其含意深远,既挫了对方的傲气,又不失宾主之礼。张之洞吟读再三,不禁叹息道:"此书生真乃天下奇才也!"为之叹服不已,大有相见恨晚之意。

梁启超像

当张之洞看到慈禧太后对维新派采取行动,逼令光绪帝封闭了北京的强学会和《中外纪闻》,便借口康有为谈今文经学、主张孔子改制说,与他平素的学术主旨不合,便停止捐款,并与康梁的维新派渐行渐远。不久,《时务报》发表了争取民权的文章,这使张之洞更为不满。他不顾与梁启超的多年友谊,致电湖南巡抚陈宝箴说《时务报》《湘学报》议论悖谬,饬局停发。对湖南维新运动施加压力。光绪二十四年三月,张之洞刊行《劝学篇》,受到守旧派的赞扬,遭到维新派的驳斥。顽固派苏舆赞叹说:"疆臣佼佼厥南皮,劝学数篇挽澜作柱"。而维新派章太炎则毫不客气地批评《劝学篇》,"多效忠清室语",宣扬封建的忠君思想。

梁启超手书

梁启超评论此书道:"挟朝廷之力以行之,不胫而遍于海内,何足道?不三十年将化为灰烬,为尘埃野马,其灰其尘,偶因风扬起,闻者犹将掩鼻而过之"。光绪二十四年(1898)9月21日,慈禧太后发动戊戌政变,软禁光绪于中南海瀛台,杀害谭嗣同等"戊戌六君子"与菜市口,百日维新失败。戊戌变法失败后,与谭嗣同订为生死交的维新派人士唐才常等人联络会党和清军部分官兵组成自立军,准备在安徽、湖北、湖南几省起义,建立君主立宪的"新自立国",请光绪帝复辟。却因消息泄露,张之洞派兵逮捕唐才常与二十余位同仁,将其全部杀害于武昌紫阳湖畔。从此,张之洞与维新派结下了血海深仇。

浏阳市金港镇——唐才常纪念馆

六、东南互保,入职中枢

庚子年间,天津闹义和团。当时几十万“刀枪不入”的义和团在清廷的默许下入京,打着“扶清灭洋”的口号,沿途杀教徒、烧教堂、拆电线、毁铁路,攻击使馆区。各国公使一致要求清廷取缔义和团,但未获回应。光绪二十六年(1900)8月中旬,八国联军2万余人由天津进犯北京。14日,北京失陷,西太后和光绪皇帝仓惶出逃。时任湖广总督张之洞等各省督抚均不北上勤王,反而在盛宣怀等人的牵线搭桥下,与各国领事签订了《东南保护条款》,使河北、山东以外的地区免于战乱波及,富庶的东南地区得以保全,为清廷保住了半壁江山。慈禧太后任命李鸿章为直隶总督,进京与八国联军谈判,收拾烂摊子。最终由李鸿章代表清政府与列强签定了《辛丑条约》,八国联军退出了北京城。

直隶总督袁世凯像

光绪二十七年(1901)11月,袁世凯接替病逝的李鸿章为直隶总督。他特意绕道湖北武昌,拜访湖广总督张之洞。他们都是洋务能臣,共同话题自然不少,可就在聊得起劲儿时,张之洞却悄无声息地靠在椅背上睡着了。袁世凯自觉无趣,暗自告退,还吩咐下人不要吵醒张香帅。直到鸣送直隶总督的礼炮响起,张之洞方从梦中惊醒,连忙追到码头向袁世凯赔罪。转年,张之洞入京觐见,途经保定,袁世凯率领北洋众将官夹道欢迎,设宴款待。可就在众人觥筹交错时,张之洞又一次忍不住困倦,沉沉睡着了。这下袁世凯真的怒了,虽说自己是晚辈,但好歹也是堂堂直隶总督,张之洞再无礼,也不能一而再地睡着啊!袁世凯认定张之洞是存心傲慢,瞧不起自己,自此耿耿于怀。

袁世凯手书

光绪三十一年(1905),清廷声称"预备立宪",派出五大臣出洋考察各国宪政。第二年宣布官制改革,将地方督抚中权力最大的袁世凯和张之洞调到京城,入职中枢。光绪三十三年八月初七日,张之洞进宫谢恩召对,见到了他的官场恩人、四年未见的慈禧太后。此时的慈禧太后,已经形同朽木,再无往日的精气神。这次召对,光绪并不在座,看来皇上被禁在瀛台,重病不起的传言应该属实。庙堂经验告诉他,太后老朽,皇上病重,这是朝局大变的前兆。张之洞急忙拜访同为军机大臣的姐夫鹿传霖。鹿传霖告诉他一些朝廷的秘密后,特地提醒张之洞,眼下京城有一股满洲少壮派亲贵纠集一起,肃王善耆是盟主,良弼、载洵、载涛、铁良等是骨干。这帮人血气特盛,来势汹汹,大搞满汉对立,这是需要警惕的。

光绪皇帝像

光绪三十四年(1908)十月二十日深夜,慈禧太后紧急召见张之洞。张之洞赶到养心殿冬暖阁,一看情形,就知道慈禧太后要托孤了。当时在场的军机大臣,除了张之洞,只有小醇王载沣和文华殿大学士世续,而领班军机大臣庆王奕劻和袁世凯并不在列。当着三位军机大臣的面,慈禧太后宣布了一个惊人的消息:光绪皇帝快不行了,她决定让小醇王的儿子溥仪承继大统。慈禧太后接着说,溥仪只有三岁,不能理事,国事还得托付给醇王,给醇王一个什么样的头衔,你们议一议。张之洞说,醇王所处的位置,前明有监国之称,国朝有摄政王之例,两者皆可。宜用何者,请太后圣心裁定。慈禧太后点头称许,就给载沣这个平庸无能之辈冠上具有强调意义的“监国摄政王”头衔。慈禧的遗折,张之洞是主要的执笔之人。

慈禧遗折——醇王监国

七、大厦将倾,忧愤去世

张之洞原以为慈禧太后托孤之后,还能坚持一段时间,一切还有缓冲。不料,第二天光绪皇帝就驾崩了,仅隔了一天,慈禧太后又去世了。溥仪继位,醇亲王载沣以摄政王监国,改年号宣统。朝局演变之陡简直就是断崖式的。就在清廷举行宣统皇帝的登基仪式时,被监国摄政王载沣抱坐在龙椅之上的3岁皇帝溥仪突然哭闹,载沣随口说出的一句谶语——“快完了!快完了!”张之洞闻到此语后,视为亡国之兆,哀叹不已。但他不愧是晚清名臣,处在这种动荡且关键的时刻,张之洞拿出几十年的威望和见识,短时间内还是起到了柱石的作用。然而,无知且无能的监国摄政王载沣,既不需要,也容不下这样一个张之洞。

监国摄政王载沣与幼帝溥仪

满族亲贵乘机集权,排斥汉官。袁世凯是当时权势显赫的汉族大官僚,加上戊戌变法时出卖光绪帝,为载沣等皇族亲贵所忌恨。于是,载沣等密谋杀袁。张之洞知道后表示反对,认为"主少国疑,不可轻于诛戮大臣"。张之洞与袁世凯本不是同道中人,袁世凯曾直言“张中堂是做学问的,我是办事的。”言下之意,张之洞不过是只会空谈的书生。然而,随着朝局的演变,载沣的庸恶蛮横,张之洞竟有了兔死狐悲之感,进而上演了一场无可奈何,救袁自救的苦戏。宣统元年(1909)正月,清廷以袁世凯患"足疾"为名,让他回河南养疴。袁世凯遭开缺后,满洲少壮派亲贵越发有恃无恐,大肆揽权,张之洞枯木强撑,身心疲惫。

北京名胜——北海公园

宣统元年五月,忧愤伤心、枉自徒劳的张之洞肝病复发,病得不轻。就在这个时候,载沣来了,并且说出了一句让张之洞吐血的“亡国之言”。载沣此来是为津浦路的人事任免,想让张之洞认可。他说:荣府的长麓曾做过卢汉铁路北段的总办,拟任他为津浦路督办大臣。张之洞一听到长麓这个名字,顿时感到厌恶至极。他很想质问载沣,宣统朝果真是无人可用了吗?这样一个肥差、要差,怎么又派给了你家福晋瓜尔佳氏的娘家人?难道你不知道长麓是个纨绔子弟,办卢汉铁路时曾犯下贪污大案遭到弹劾?载沣继续追问:老相国,你看如何?张之洞将丑话咽下去,点了载沣一句,长麓名声不好,舆情不洽。载沣不以为然地说,朝廷当有权威,地方要知道服从。张之洞反驳说,一意孤行,恐怕会激起民变。

监国摄政王载沣像

听到“民变”二字,载沣嗖地一下站起来,悍然说道:“怕什么!有兵在”!张之洞没想到载沣竟会昏聩蛮横到如此地步!地方绅民拒绝接受名声败坏的贪官,难道朝廷就要派兵去镇压?看着载沣傲慢地拂袖而去,张之洞跌足长叹一声,“不意又闻亡国之音”。说完,一股浓血从胸口直喷出来。张之洞再也没有好起来了。宣统元年八月二十一日,自知大限已至,张之洞奏请开去各项差使,清廷照例温旨慰留。同一日,根据重臣临终的惯例,载沣以监国摄政王的身份莅临探视。见到张之洞时,载沣以例行公事的口吻说:“中堂公忠体国,有名望,好好保养”。张之洞回答:“公忠体国,所不敢当。廉政无私,不敢不勉”。

傲雪凌寒——千古流芳

张之洞原以为载沣对自己这位效力清廷四十年的老臣会询问一番大计,然而满腔的忠言还未吐出一字,载沣竟拔腿走了。张之洞沉默不语,许久才吐出那一句著名的叹息与哀鸣:“国运尽矣,盖冀一悟而未能也”。当日酉刻,张之洞回光返照,起坐下床。更衣完毕躺下后,大汗不止,直至戌刻。在人生最后的时刻,张之洞面戒诸子“勿负国恩,勿堕家学,必明君子小人义利之辨,勿争财产,勿入下流”。诸子复诵后,哽咽不能成声。张之洞劝慰道:“吾无甚痛苦也。吾平生学术、治术所行只十之四五,心术则大中至正”。说完最后的话,张之洞命家人整理衾褥、衣裤,然后索要一张纸,擦拭须髯,目光向上,从容而逝,享年72岁。

张之洞铜像