安徽滁州——醉翁亭

欧阳修(1007-1072年),字永叔,号醉翁、六一居士,汉族,庐陵郡吉州永丰(今江西省吉安市永丰县)人,北宋政治家、文学家,官至翰林学士、枢密副使、参知政事,谥号文忠,世称欧阳文忠公。与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩被世人称为“唐宋散文八大家”。一生著述颇丰,撰有《新五代史》74卷、《新唐书》75卷,有文章2651篇、应用文2619篇收入《欧阳修全集》。他还以一人之力开创了中国历史的一门新学科——金石学,被尊称为北宋时期的“一代文宗”!

欧阳修像

一、出身寒微、幸遇伯乐

欧阳修父亲欧阳观是四川绵州一个九品军事推官。他老实巴交,待人和善,每天勤啃古书,一直到49岁,才考中进士。56岁时,欧阳观老来得子,欧阳修在绵州出世了。然而,四年后,欧阳观猝然离世,欧阳修美好的童年就此画上了句号。次年,年幼的他与母亲郑氏、叔父欧阳晔护送父亲灵柩回乡安葬。欧阳观为官清廉,死后未给家人留下“一瓦之覆,一垅之植”。欧阳修是家里的独子,与母亲相依为命。为了生存,孤儿寡母只得投奔远在湖北随州的叔叔欧阳晔。欧阳晔位卑俸低,养活一大家人已属不易,更无余财供欧阳修读书。好在母亲郑氏是熟读诗书的大家闺秀,自幼课子读书写字。家贫无余钱买笔纸,母亲就用芦苇、木炭作笔,在沙滩或地上教欧阳修认字。欧母也因为画荻教子的贤德事迹,与孟子的母亲、陶侃的母亲和岳飞的母亲一起,被尊称为“四大贤母”,传颂千古。

欧母郑氏——《画荻教子》图

欧阳修的叔叔也不时关怀,总算没有让童年的欧阳修失去基本的教育。欧阳修自幼喜爱读书,常从城南李家借书抄读。他天资聪颖,又刻苦勤奋,往往书不待抄完,已能成诵。他少年时习作诗赋文章,文笔老练,有如成人。其叔由此看到了家族振兴的希望,曾对郑氏说:“嫂子不必担忧家贫子幼,你的孩子有奇才!不仅可以光宗耀祖,他日必能闻名天下。”贫穷,给了这个少年无尽的苦难,却也给了他源源不断的逆袭动力。十岁时,欧阳修从李家借得唐《昌黎先生文集》六卷,甚爱其文,手不释卷,奉为圭臬。可当时社会流行骈文,就连科举考试也以骈文为主,这种文体重格式大于重内容,看似花团锦簇,其实缺乏内涵。欧阳修从骨子里反感骈文。于是,生性自由的他决定独树一帜、“师从韩愈”,研习古文,这为他日后推行北宋诗文革新运动播下了种子。

江西吉安——欧阳修故居

然而,现实很快给了他无情的一击。欧阳修勤学苦读,从17岁考到了20岁,却在乡试中接连落榜。导致他落第的原因只有一个——写作格式不符合骈文规范。对一个读书人来说,考不上科举,就意味着没有前途。欧阳修实在不甘心,他苦思冥想,终于想到了一个人——胥偃。胥偃是湖南长沙人,时任正二品汉阳知军,是当地有名的文人,一向喜好结交青年才俊。欧阳修忐忑不安地将自己的诗文和自荐信,呈到知军府,希望知军大人能指点一二。胥偃看到文章后,顿觉神清气爽,大喜过望。这个年轻人太有才,他缺的只是一个机会。几天后,他将欧阳修请到府上读书,还经常利用闲暇时光,与欧阳修谈诗论赋。不久,胥偃升任翰林学士、开封府知府。

最高学府——国子监

天圣七年(1029年)春天,由胥偃保举,欧阳修就读于开封府最高学府国子监。同年秋天,欧阳修参加了国子监的解试。他在国子学的广文馆试、国学解试中均获第一,成为监元和解元,又在第二年的礼部省试中再获第一,成为省元。 “连中三元”的欧阳修踌躇满志,觉得夺殿试状元之位非他莫属。天圣八年(1030年),由宋仁宗赵祯主持的殿试在崇政殿举行。不料殿试放榜后,欧阳修被仁宗皇帝唱十四名,位列二甲进士及第。欧阳修大失所望。他的同乡、时任主考官晏殊后来对人说,欧阳修未能夺魁,主要是文章锋芒过于显露,众考官欲挫其锐气,促其成才。

欧阳修书法墨迹欣赏《灼艾帖》

2、初入官场,风流倜傥

宋代有“榜下择婿”的风俗,朝中高官都喜欢在新科进士中挑选乘龙快婿。欧阳修中进士后,就被恩师胥偃定为女婿。天圣九年(1031年)三月,25岁的欧阳修被授将仕郎,试秘书省校书郎,充任从九品西京(洛阳)留守推官。抵达洛阳后,他结识梅尧臣、尹洙等一班青年才俊,与他们结为至交,互相切磋诗文。同年,在东武县迎娶新娘胥氏,实现了人生“洞房花烛夜,金榜题名时”的双喜临门。西京留守钱惟演是吴越忠懿王钱俶之子。他十分赞赏欧阳修的人品文章,并对欧阳修等青年才俊十分关照,简直是把他们“贡”起来。不但很少让他们承担琐碎的行政事务,竟然还支持他们谈古论今,甚至吃喝玩乐。

洛阳老君山风景区

一天,钱惟演宴请好友,左等右等不见欧阳修来临。过了好大一会儿,欧阳修才携着一名歌妓匆匆赶到。只见歌妓面色潮红、鬓发凌乱。有人故意打趣道:“你二人为何迟到?”歌妓低眉答道:“奴家金钗丢了,欧阳官人心善,为寻它,耽搁了不少时候”。钱惟演哈哈大笑,转头对欧阳修说:“若你能以这金钗为题,做一首好词,我便送她一支金钗!”欧阳修乐得成人之美,略一思索,便吟出了一首脍炙人口的《临江仙》:柳外轻雷池上雨,雨声滴碎荷声。小楼西角断虹明。阑干倚处,待得月华生。燕子飞来窥画栋,玉钩垂下帘旌。凉波不动簟纹平。水精双枕,畔有堕钗横。钱惟演不禁拍手称赞,当场兑现诺言,赏一支金钗叫欧阳修插在歌姬头上。

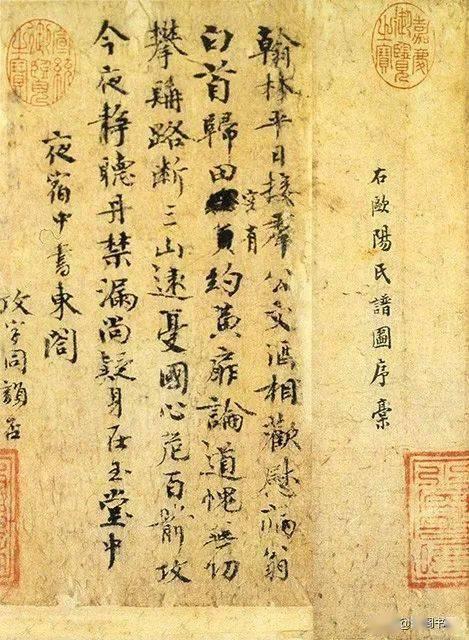

欧阳修书法《谱图序稿》

在洛阳任职三年,是欧阳修40年官宦生涯最惬意的一段时光。他与梅尧臣等一班青年才俊,饮酒作诗,琢磨古文。而饮酒必有歌妓相伴,莺歌燕舞,不亦乐乎。欧阳修他们不满足当时文坛上流行骈文,认为虽然文风华丽,但僵硬死板。凭借自己丰富的学识,他们推崇韩愈,效法先秦两汉的古文,力图打破当时陈腐的文风。在钱惟演的支持下,欧阳修等人有了充分的时间去琢磨古文创作,使古文创作在宋代繁盛一时,留下了无数千古名篇。欧阳修写出了我国历史上第一部牡丹专著——《洛阳牡丹记》。钱惟演给了欧阳修足够的宽容和信任,洛阳也成了欧阳修一生的创作源泉和美好回忆。“洛阳地脉花最宜,牡丹尤为天下奇”。“曾是洛阳花下客,野芳虽晚不须嗟”。

洛阳大相国寺——八角楼

然而,好景不长,欧阳修的磨难就接二连三地来了。明道二年(1033年),新婚一年的夫人胥氏生子未逾月就病逝;又过了一年,再娶的杨氏也因病离世。他悲痛欲绝,含泪写下了“去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖”。欧阳修未到而立之年,便已尝尽了夫妻生死离别之苦。而钱惟演也官场失意,被迫离开了洛阳。欧阳修等人为他送行,双方都流下了惜别的泪水。他写下离歌《玉楼春》:尊前拟把归期说,欲语春容先惨咽。人生自是有情痴,此恨不关风与月。离歌且莫翻新阕,一曲能教肠寸结。直须看尽洛城花,始共春风容易别。

洛阳牡丹

三、支持新政,一波三折

不久,欧阳修告别洛阳回京任职,从此踏上了其崎岖险恶的仕途。欧阳修虽是一个风流倜傥的大才子,但一点也不“玉树临风”。他身材瘦小,不仅颧骨突出、“面白过耳,唇不包齿”,而且眼睛高度近视。当年参加殿试时,差点把宋仁宗吓得半死。相传,欧阳修小时候,有一相士曾意味深长地对欧母郑氏说:“此儿日后必成大器、官至公卿,但他嘴唇包不住牙齿,一生都会有诽谤之祸”。郑氏不以为然,谁知日后竟都应验了!景祐元年(1034年),28岁的欧阳修回京任正八品馆阁校勘,参与编修《崇文总目》。宋仁宗亲自召见欧阳修,并被他的才华所折服,当面赏赐五品官服,特令不用经过吏部考试,让他直接担任“知制诰”的职务,为皇帝起草诏令。

宋仁宗像

不久,欧阳修一向敬重的开封府尹范仲淹给宋仁宗画了一副《百官图》,弹劾宰相吕夷简任人维亲、把持朝政。吕夷简立即针锋相对,指责范仲淹“越职言事、勾结朋党、离间君臣”。一时间,朝中大臣纷纷站队,“景佑党争”就此形成。结果,范仲淹落败,被贬官江西饶州。当获知谏官高若讷在背后对范仲淹落井下石时,欧阳修气愤难当,于是果断出击。他洋洋洒洒写就了一篇《与高司谏书》,“足下在其位而不言,便当去之,无妨他人之堪其任者也。昨日安道贬官,师鲁待罪,足下犹能以面目见士大夫,出入朝中称谏官,是足下不复知人间有羞耻事尔”。欧阳修指责高谏官,不去揭发贪官污吏,反而嫉贤妒能,陷害忠良,还知道世上有“羞耻”二字吗?字字如刀、刀刀见血。

夷陵名胜——白帝城

高若讷看后羞愤交加,就把欧阳修的信呈给宋仁宗,并添油加醋地说,欧阳修“诽谤朝廷、对皇上不满”。毫无悬念,欧阳修被贬为夷陵县令。欧阳修被贬后,好友梅尧臣曾写信安慰他:“人生不如意者十有八九”。没想到,欧阳修早已看开:“众生皆苦,唯有自渡”,因为常处困境,所以他早就学会了苦中作乐。景祐三年(1036),他奉母郑氏夫人赴贬所,十月至夷陵。在任夷陵县令期间,欧阳修利用闲暇之余,遍查史料,撰写了《新五代史》初稿,后来,这套史书被编入《二十四史》,成了私人修史的巅峰之作。在改任乾德县令期间,欧阳修又开始收集、研究前代各种碑文,以一人之力开创了中国历史的一门新学科——金石学。

欧阳修书法

四年后,吕夷简病死,范仲淹重获重用,欧阳修作为“范党”,也重新回到了京城、复任馆阁校勘。不久,在晏殊的推荐下,欧阳修升任从四品右正言,成了一名谏官。当时,北宋官场有一条不成文的升职标准:“文官三年一迁,武职五年一升”,不管干的政绩好坏,只要熬够时间,就能够升职。在这样的环境下,大量官员终日碌碌无为,不求有功、但求无过,推诿甩锅成风、办事效率极其低下。为了重振朝纲,范仲淹在仁宗的支持下,开始施行“庆历新政”,其中最主要的一项措施,就是建立一套完整的官员考评制度,让尸位素餐的官员,再无漏洞可钻。

范仲淹像

但守旧派也不甘失败,攻击他们是朋党,也就是谋取私利的小团体,引起了皇帝宋仁宗的猜忌。为反击政敌,欧阳修写出了千古著名的《朋党论》,提出:“君子因为志同道合结为朋党,小人因为利益结为朋党。所以我认为,小人没有朋党,而君子有朋党。君子遵守道义,行事秉持忠诚和信义,爱惜名节。以此治理国家,可以同舟共济。用君子的真朋党,才能治理好天下”。但是历朝历代的改革,向来是没有一帆风顺的。庆历新政也一样。改革持续了不到两年,主持者范仲淹就以“结党营私”等罪名被贬官外放。而“新政旗手”欧阳修,也迎来了人生中一次最猛烈的攻击。

叶小未成阴,人为丝轻那忍折

四、无辜蒙冤,诋贬滁州

庆历三年(1043年),一个妙龄女子以与欧阳修曾有不伦之恋,将其告上了开封府衙。这个女子不是别人,竟是欧阳修的外甥女!她指控欧阳修不仅曾经霸占了她,还企图侵吞她的财产!此事一出,满朝哗然!谁也没有料到,久负盛名的大才子欧阳修,私生活竟是如此不堪!原来,欧阳修有一个堂妹,嫁给了张龟正为继室。不久,张龟正因病去世,欧阳氏就带着张龟正与前妻所生的继女张氏前来投奔欧阳修。后来,与其并无血缘关系的张氏长大成人,欧阳修做主将她嫁给了自己的远房侄子欧阳晟。谁知,张氏生性放荡,竟和仆人私通。欧阳晟气不过,就把妻子和仆人一起告到了开封府。而当时担任开封府尹的杨日严,曾因贪污受贿被欧阳修弹劾过。

汴京(今开封)——开封府

为了报仇,杨日严对张氏百般威逼利诱。张氏惧罪,且图自免,竟在公堂上供出自己未嫁时,曾与舅舅欧阳修有私情!“更有好事者,拿出了证据:欧阳修早年写的一首词《望江南》:“江南柳,叶小未成阴,人为丝轻那忍折,莺嫌枝嫩不胜吟,留着待春深。十四五,闲抱琵琶寻。阶上簸钱阶下走,恁时相见早留心。何况到如今”。欧阳修辩解,这只是初春时节的应景之作,以物拟人,与张氏毫不相干。然而,欲加之罪,何患无辞。开封府尹虽拿不出更有力的证据,却还是以“有伤风化”为由,奏请朝廷。这一年,欧阳修38岁,正是仕途大展宏图之际,却突遭横祸。欧阳修虽百般辩解,但已声名狼藉。宰相晏殊获知后,对得意门生痛骂不已:“吾重修文章,不重他为人!”

扬州——平山堂

庆历五年(1045年),欧阳修被贬任滁州太守。他采用“宽简之政”,不仅裁撤了大量冗员,省下了不少经费,用于修桥铺路,造福黎民。春末夏初之际,他就带着手下和百姓去山间玩耍,“临溪而渔,酿泉为酒”,在山水间,与民同乐。在酒醉半酣之际,他写了著名的《醉翁亭记》。“醉翁之意不在酒,在乎山水之间耳”,成为历久弥新的千古名句。庆历八年(1048),欧阳修转任扬州太守。每年夏天,欧阳修都会携客到平山堂,派人采来荷花,插到盆中,叫歌妓取荷花相传,传到谁,谁就摘掉一片花瓣。谁摘到最后一片时,就饮酒一杯。皇祐元年(公元1049年)正月十三日,欧阳修改任颍州(今安徽阜阳)知州,历经一个月的水路跋涉,到达颍州。到任后,他疏浚西湖,扩建书院,授业传道,得到颍州士民的爱戴。他乐颍州西湖之美,逐萌生出在此定居的愿望。

颍州(今阜阳)——西湖一角

皇祐二年(1050年)7月,欧阳修改知应天府(今商丘),兼南京留守司事。是岁,他约梅尧臣买田置业于颍州。皇祐四年(1052年)3月17日,欧阳修的母亲郑氏夫人在应天府官邸病逝,享年72岁。欧阳修父亲死时,母亲还不到三十岁。为了儿子,这位江南望族的大家闺秀,守寡四十多年,伴随他辗转南北,历经风雨!现在母亲仙逝了,他感到欠母亲的太多太多!欧阳修立即交割府司事务,护送母柩回颍州私第守丧。皇祐五年(公元1053年)八月,他护送其母灵柩返回老家与父亲合葬于吉州之泷冈。至和元年(1054)母丧服满入京,仁宗任欧阳修翰林学士、史馆修撰。这时的欧阳修被挫折磨炼地愈加圆融,与人相处,也更加淡定随和。他受命与宋祁同修《新唐书》,并负责统筹全稿。

母亲郑氏——贞德可嘉

五、变革文风,奖掖后进

作为一位史官,欧阳修把通达的文笔用于修史,格外得心应手。当时负责写列传的宋祁,无论从年龄还是资历,都是欧阳修的前辈。但他总喜欢用些生僻的字眼,欧阳修不便说他,只好委婉地讽劝。一天早上,欧阳修在唐书局的门上写下8个字:“宵寐非祯,札闼洪休”。宋祁来了,端详了半天,终于悟出了是什么意思,笑道:“这不就是一句俗话‘夜梦不详,题门大吉’嘛,至于写成这样吗”?欧阳修笑道:“我是在模仿您修《唐书》的笔法呢。您写的列传把‘迅雷不及掩耳’这句大白话,都写成‘震霆无暇掩聪’了。”宋祁听了明白欧阳修的意思,不禁莞尔一笑,以后写文章也平易起来了。

欧阳修书法——《集古录跋尾》

嘉祐二年(1057年)二月, 51岁的欧阳修迎来了人生的高光时刻,被任命为礼部主考官,为朝廷选拔人才。当时的小试官是诗坛宿将梅尧臣。作为韩愈的忠实粉丝,他们两人正锐意诗文革新,决定以此为契机,彻底变革北宋的文风:凡是写不知所云“太学体、”“骈文”的考生,一概不予录用。在欧阳修的大力提倡下,北宋的科举考试开始注重策论。当年策论的题目是《刑赏忠厚之至论》,颇具文名的苏轼、苏辙俩兄弟及欧阳修的得意门生曾巩参加了这次考试。有一份策论其洒脱的文风、流畅的语言、透彻的说理,获得主考官欧阳修的赏识。他误认为一定是自己的弟子曾巩所作,毕竟是“自己人”,不好取第一,就给这份试卷取了第二。结果试卷拆封后,才发现这份卷子的作者是苏轼。

苏轼像

这一场科举各科共录取了899人,其中进士388人。苏辙名列第五。欧阳修盛赞苏轼:“此人可谓善读书,善用书,他日文章必独步天下”。“吾当避此人出一头地”。这一届科举诞生了唐宋八大家的三位苏轼、苏辙、曾巩,诞生了九位宰相章惇、郑雍、吕惠卿、王韶、林希、梁焘、苏辙、曾布、张璪。他们在北宋历史上都留下自己深刻的印记,被称为史上最“牛”的一届科考。毫不夸张地说,这次科举不但对北宋朝廷影响重大,甚至对中华文明都产生极大的影响。欧阳修发现了苏轼、苏辙、曾巩等有真才实学的人才。他爱惜人才、奖掖后进,不拘一格,广施恩泽,破格提拔和重用了这些后生。

苏轼书法——《寒食贴》

“唐宋八大家”中的苏洵、苏轼、苏辙、曾巩、王安石都是欧阳修的学生;北宋名臣包拯、司马光、韩琦、文彦博等均得到他的提携;著名文学家黄庭坚、秦观、晁补之、张载、程颢等皆受他的影响。北宋文风自此一振。鉴于欧阳修本人在文学上的巨大成就,以及对后世文坛的深远影响,所以,人们一致尊称他为“一代文宗”!嘉祐三年(1058年)六月,欧阳修以翰林学士身份兼龙图阁学士权知开封府。嘉祐五年(1060年),拜枢密副使。嘉祐六年(1061年)任参知政事(副丞相)。英宗治平二年(1065年),欧阳修上表请求外任,英宗皇帝不准。

王安石像

六、再遭诬陷,全身而退

治平四年(1067年),61岁的欧阳修在颍州修建私宅,以备将来致仕后寓居。不料,又被人弹劾,说他与儿媳妇吴春燕有不伦之恋。“士大夫以濮议不正,咸疾欧阳修,有谤其私从子妇者。御史中丞彭思永、殿中侍御史蒋之奇,承流言劾奏之”。一时间,群情激愤,欧阳修又被推到了风口浪尖上。欧阳修面色平静,25年了,他们整人的手段一点也没变。继任的宋英宗皇帝立即下令彻查,结果发现此事纯属造谣,造谣者御史中丞彭思永、殿中侍御史蒋之奇被赶出京城,欧阳修得以躲过一场无妄之灾。经此一事,欧阳修对官场彻底心灰意冷,遂辞去参知政事职务,以刑部尚书衔出知亳州。

欧阳修书法

治平四年四月,欧阳修专门请皇帝恩准在颍州停留月余,以扩建宅第。五月底,到任亳州。在亳州主政一年零三个月期间,欧阳修始终抱着致仕求归之心,希望早日回归田园。熙宁元年(1068年),欧阳修以兵部尚书兼京东东路安抚使之职知青州。熙宁二年(1069年),神宗皇帝支持王安石实行新法。欧阳修曾经提携过王安石,十分看重他的才华,并写诗《赠王介甫》中有句:“老去自怜心尚在,后来谁与子争先”。但他对王安石执政后推行“青苗法”提出批评,与王安石政见不合。于是,多次上书,请求辞职。按照规定,北宋文官年过七十岁方可致仕。当时,欧阳修刚过六十,且为官清廉、没有大过,所以朝廷没有批准他的辞职申请。但欧阳修的心境已不复从前了。

欧阳修青州居住地——山斋

在青州任上,欧阳修饱蘸思念双亲之泪,凝聚缅怀父母之情,写就一篇祭祀长文《泷冈阡表》,祭悼他的父母双亲,盛赞父亲的孝顺与仁厚,母亲的俭约与贤惠。他用青州出产的青石碑材,亲自把《泷冈阡表》工整地写在碑材上,请刻石名家精雕细刻后,差人运到江西永丰沙溪其父母墓地,矗立于父母双亲墓前,以示纪念,尽一个孝子之职。这篇文稿是我国文学史上三大著名祭文之一。《泷冈阡表》碑,碑体通高2.1米,宽0.94米,厚0.23米。这样一座用青石制成的巨型高大墓碑,从山东青州运往江西永丰,遥遥数千里,还要渡过数条大江大河,在当时的交通运输条件下,难度可想而知。该石碑现为全国重点文物保护单位。

全国重点文物保护单位——《泷冈阡表》碑

熙宁三年,欧阳修坚持不受除检校太保宣徽南院使等职,改知蔡州(今河南汝南县)。他被蔡州丰富的古文化典籍所吸引,用了两年时间,集中精力将74卷《新五代史》最后部分修撰完成,并完成了中国有史以来第一部金石考古专著——《集古录》。该专著多达1000卷,“将周、汉以来金石遗文,断编残简,一切掇拾,研稽异同,立说于左”,内容包罗万象,广泛之极。在蔡州的两年,欧阳修读书、修志、览胜,过着平静安逸的生活。他给自己起了一个雅号六一居士,调侃自己理想的生活是:家有一万卷藏书、一千卷金石遗文、一张古琴、一局棋、一壶酒,外加一个老头子。

颍州西湖——会老堂

熙宁四年(1071年)年底,他给皇上写了一篇奏章《蔡州再致仕表》,说自己“犬马已疲,理无复壮”,“伏望皇帝陛下哀其旧物,隐恻至仁”,让其“还本故里,披裘散发,逍遥垂尽之年,凿井耕田,歌咏太平之乐”。此番奏表,让宋神宗看后感怀不已,觉得再牵累欧阳修于心不忍,就下诏同意了欧阳修的要求。欧阳修终于如愿以偿,退居颍州,寓西湖会老堂。熙宁五年闰七月二十三日(1072年9月22日),欧阳修在家中逝世,享年六十六岁。时任朝廷参知政事的王安石写了《祭欧阳公文》,字里行间流露出感激其提携之恩和痛惜之情。宋神宗悲痛异常,为他辍朝一日,追赠其太子太师。熙宁七年(1074年)八月,获赐谥号“文忠”。

洛阳——欧阳修城雕