公元1091年寒冬,庐山开先寺的晨钟暮鼓中,一位醉心书法的文豪挥毫写下旷世巨作。834年后,这座240cm×250cm的摩崖石刻依然震撼着每一个到访者——黄庭坚《七佛偈》,究竟藏着艺术怎样的密码?

一、历史迷雾中的创作现场

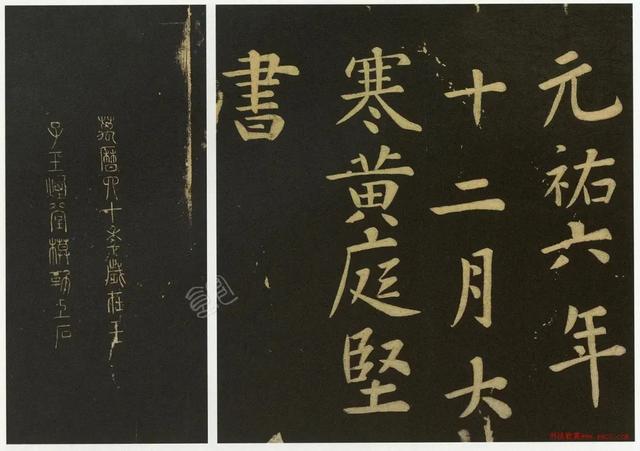

一、历史迷雾中的创作现场元祐六年(1091)十二月,44岁的黄庭坚正处于仕途转折期。新旧党争的漩涡中,这位“门四苏学士”之一的文豪选择在庐山驻足。开先寺(今秀峰寺)作为南唐中主李璟旧时读书,台本就承载着千年文脉。

值得注意的是,此时正值黄庭坚书法风格蜕变。期据《山谷题跋》记载,他在庐山期间“日临《瘗鹤》铭不辍”,这件镇江焦山的著名摩崖石刻,深刻影响了黄氏晚年大字书风。而《七佛偈》的诞生,恰似书法家与天地对话的产物——将禅宗偈语镌刻在云雾缭绕的绝壁之上,是否暗含着某种超脱尘世的精神寄托?

二、解码240cm巨幅石刻的艺术密码

二、解码240cm巨幅石刻的艺术密码1. 空间震撼力:

相当于两个乒乓球桌大小的创作尺度,在宋代摩崖书法中堪称罕见。黄庭坚采用“辐射式章法”,中心佛偈文字如莲花绽放,周边题记似涟漪扩散。这种突破常规的布局,与庐山层峦叠嶂的地貌形成奇妙呼应。

2. 笔法革命:

通过高清拓本可见,单字直径逾20cm的楷书暗藏锋芒。起笔处的“战颤法”源自颜真卿,收笔时的“荡桨势”却是独创——正如他在《论书》中所言“观长年荡桨,乃笔悟法将”,鄱阳湖渔夫的摇橹动态转化为书法韵律。

3. 金石气韵:

与普通纸本不同摩,崖石刻需考虑岩石肌理。刻工巧妙利用花岗岩的天然裂纹,诸使“法空相”四字的白飞效果宛如云雾穿梭。这种天人合一的创作,让书法超越了笔墨范畴,成为真正的“大地艺术”。

三、佛偈背后的士大夫精神图谱

三、佛偈背后的士大夫精神图谱《七佛偈》内容选自《景德传灯录》,但黄庭坚的书写绝非简单抄经:

- 第七佛偈“心本无生因境有”句,笔势突然放纵,暗示对官场沉浮的顿悟

- 落款“山谷道人”的“道”字末笔直指东南,恰是汴京方向

- 石壁左侧隐约可见苏轼游庐山时的题诗痕迹,两大文豪的隔空对话跨越时空

这种“以禅入书”的创作,折射出北宋士大夫特有的精神世界:既追求“明心见性”的禅境,又难舍“致君尧舜”的儒家理想。正如黄庭坚在《书缯卷后》所言:“学书须胸中有道义,又广以圣哲之学,书乃可贵。”

四、千年守望的文化启示

四、千年守望的文化启示如今,当我们站在秀峰龙潭仰望这片摩崖,看到的不仅是书法杰作:

✅ 技术层面:启发现代书法创作的“场域特异性”思考

✅ 保护难题:酸雨侵蚀下,0.3mm深的刻痕正以每年0.02mm速度消失

✅ 文旅价值:数字拓片技术让“不可移动文物”走向世界

互动话题: 如果有机会参与《七佛偈》保护工程,您更关注哪方面?是原址生态维护、数字影像留存,还是传统拓片技艺传承?欢迎在评论区分享真知灼见!

从1091到2025,《七佛偈》的每一次风吹雨打都在续写传奇。当人工智能已能精准模拟黄庭坚笔迹的今天,我们比任何时候都更需要理解:那些岩石上跳动的墨痕,承载的不仅是艺术,更是一个民族对文明的虔诚。

(文末提示:关注本号,下周将揭秘黄庭坚在庐山留下的另一处神秘题刻——卫星地图都找不到的“石镜溪”真迹究竟在何处?)