高铁曾被誉为“中国新四大发明”之一,速度和便捷度代表了中国基建的高光时刻,无论是商务差旅还是家庭游玩,它都是“最优解”。

然而这两年,好像有越来越多的人主动减少了搭乘高铁的次数,甚至出现了“嫌弃”高铁的声音。

为什么会有这种变化呢?我们一起来看一下。

之所以现在越来越多的人不想坐高铁,原因是多方面的。

首先一些乘客感觉高铁价格过高,过去高铁的价格虽然高于普快车,但整体上还能接受。

可随着线路扩建和运营成本上涨,部分高铁票价稳中有升,尤其中短途线路居然跟打折机票的价位差不多。

加上地方债务压力对基建投入的间接影响,这些成本最后大多转嫁到了票价上。

所以一些经常需要区间出行的中等收入群体就开始计算性价比,要么选择价格更低的长途大巴、拼车平台,要么干脆自驾出门。

特别是非节假日时段,高铁车厢里空座率增多的现象,就成了大家口中“高铁不好坐了”的直观印象。

其次速度与服务出现了“错配”,为了覆盖更多地区、服务更广的客流,高铁近几年增设了更多站点,导致本应快速直达的部分车次行程被拉长。

原先最被看重的准点率和无需过多中途停留优势悄然削弱。

再加上节假日赶上客流高峰,虽然线路多,但依然存在乘客拥挤、座位紧张的问题。

一些算法优化不足的票务系统,还会因为优先售短途票而让长途乘客买票不顺畅。

服务体验与乘客期待间的落差,让不少人感觉高铁的高效属性正在慢慢被稀释。

最后出行方式的变迁也不可忽视。

疫情之后,远程办公与线上会议的普及让商务出行的需求减少;对于喜欢在路上感受风景的年轻群体而言,“绿皮车+民宿”的慢节奏旅行反而有了新风潮。

至于中西部一些在经济和客流上还不够成熟的线路,运营压力导致班次减少,进而进一步降低客流量,形成了一种“越冷清—越减班—越没人坐”的循环。

二、高铁未来的发展当速度不再是唯一的考量,如何平衡好覆盖率、乘坐舒适度与票价承受能力,才是高铁能否培养起新一轮忠实用户的关键。

其实高铁“变味”更多是一种发展的阵痛,而并不意味着它会衰落,在中国这样幅员辽阔的国家,铁路依然是许多地区重要的经济命脉。

只是在下一步的发展中,高铁需要探索更灵活、更精细化的运力配置和更具温度的服务方案,才能既保有高速度优势,又满足大众对于舒适、经济与多元出行的新诉求。

写的啥东西,完全是自己臆想的,一方面猜测说“好像越来越多的人主动减少坐高铁”,没有数据,纯主观猜测,另一方面又说高铁拥挤 座位紧张。这不完全矛盾吗?还说越来越多人坐大巴?这更是纯扯啊,我们县里跑北京到大巴车都被高铁干停了,想坐大巴也没有啊[抠鼻]

高铁是好东西,但大部分人的收入不能支持高铁消费。

不赶时间的还是买绿皮火车

一年就过年回家可能做高铁,买个票还人累心累不一定买到。不加钱加速永远候补不上。

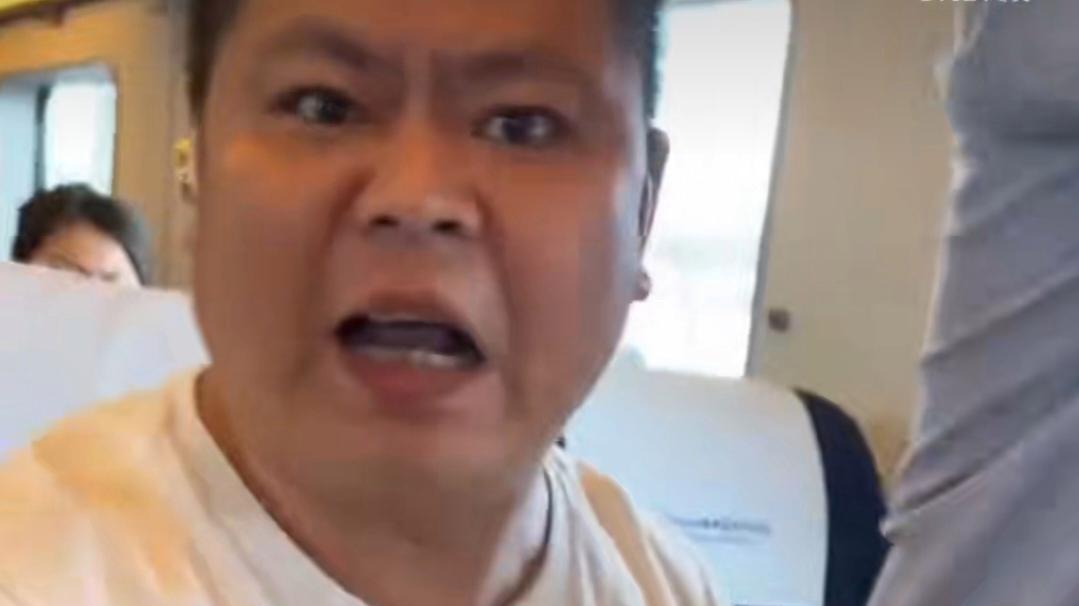

你爱坐不坐,不坐滚,在这带什么节奏,别人欠你的?

不坐高铁你能坐什么?!

无脑的小编在这里乱喷

尽他妈瞎写!

收入少了,不想出门的人多了而已

偷偷涨价[点赞][点赞]

消费需要理性,根本没有那么多的人需要拼命赶时间!交通的便利更削弱了坐飞机的不便!

高铁出行快捷方便,车厢整洁卫生,安全环保。对于100公里到1000公里范围内的出行最合适,太小了可以开车,太长乘飞机更快捷!

票价太贵了!

还四大发明之一,尼玛的[点赞][点赞][点赞]

小编去过日本

间谍,16亿份子

我不坐动车是因为自己买车了,而且刚查了一下回老家的动车票价并没贵,反而便宜了几块钱!

我怎么感觉坐高铁的人好多啊,我经常出差,高铁的入住率很高的。

问题是春节假期想坐坐不到!!!!空车叫无票!!!!!!!你也懂的!!!!!!!!!

其实距离差不多的大城市之间坐飞机比高铁更有性价比

价格高,收人甚微,能省则省

坐不坐高铁是个人的自由,不影响别人。

票越来越贵就算了,还越来越难买

去年不是有專家說普通人不配坐高鐵,因為普通人沒有因為高鐵的便利快捷創造更多的價值

是日本的后代写的写文章吗?

通缩时期,消费需求萎缩,

意思是要大伙买车堵路就快了是吧

怎么没人喂大巴车花生,现在好多二三十座大巴车,生意只有以前的十分之一了[doge]

既没人坐,为何节假日高铁票总抢不到呢?

一、作为“有钱人”的老赖太多“限高”是一方面。二、作为低收入者的出行,谁特么选高铁啊。三、鼓励消费,家家户户买小车,买了车不开去坐高铁,到底谁特么脑子有病啊?