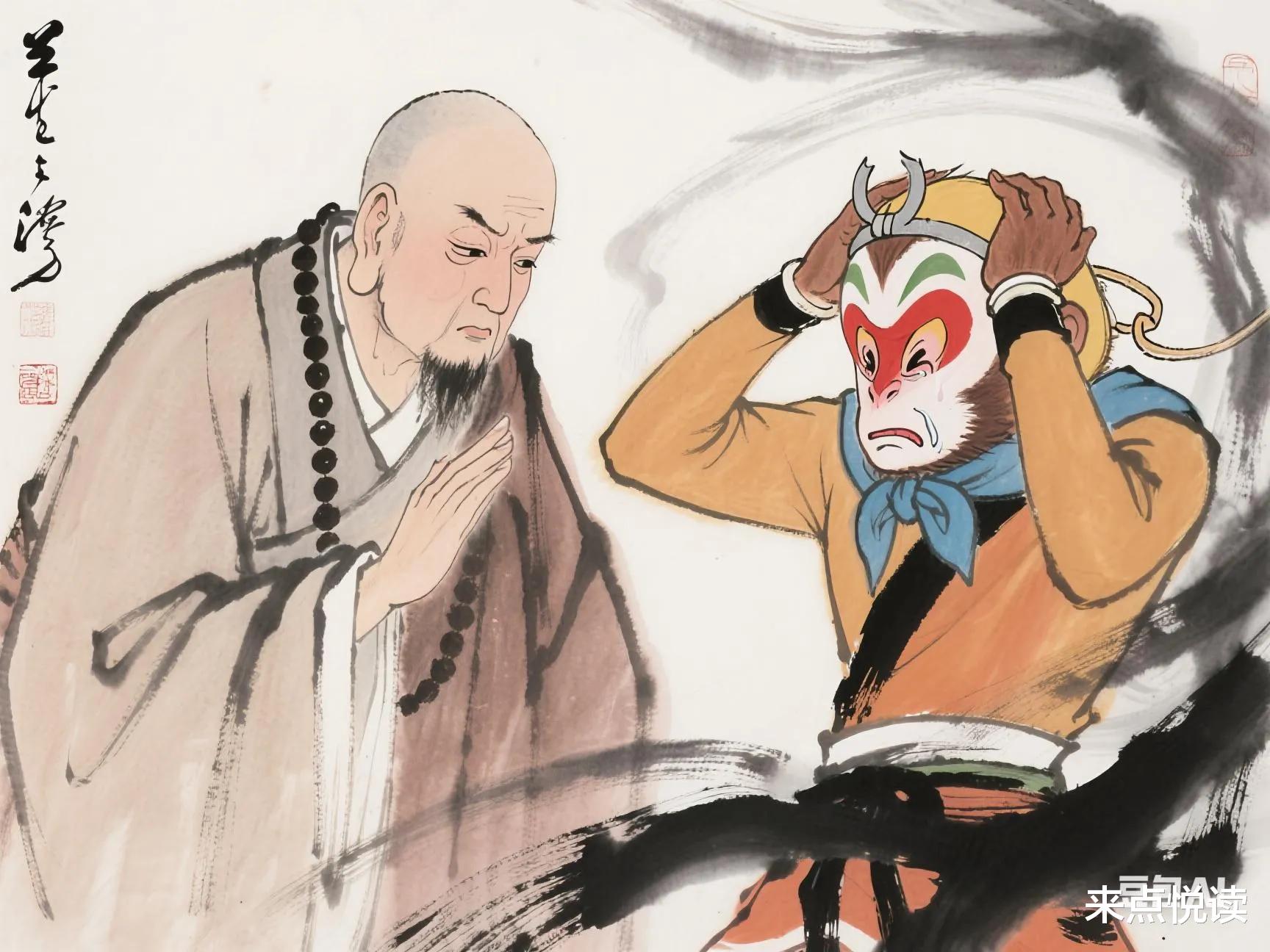

当我们翻开《西游记》之后,常常可以看到这样的一个刺眼的场景:每逢妖风乍起,唐僧往往双手合十、两股战战,不是急呼“徒弟救我”,便是对着孙悟空念起紧箍咒。

《西游记》第三十二回中,在平顶山遇上金角银角大王时,唐僧“战兢兢立在那山坡之下,东来西望,却似失了魂的一般”;在第五十六回中当他遭遇强盗,更是“战作一团,口里只叫‘大王饶命,大王饶命’”。

这种看似懦弱的表现,常常被当作凡人面对妖魔的正常反应,但是结合原著中暗藏的佛教因果和修行隐喻,就能发现唐僧的“唯唯诺诺”实则是一个很不寻常的角色扮演。

事实上,唐僧前世今生的轮回,早就注定了他必须要有一个固定的形象。《西游记》第八回《我佛造经传极乐 观音奉旨上长安》中有着明确记载:

“如来道:‘此经功德,不可称量......怎么得一个有法力的,去东土寻一个善信,教他苦历千山,询经万水,到我处求取真经,永传东土。’诸菩萨闻言,合掌皈依,都默不作声。唯有南海观世音菩萨,行近莲台,礼佛三匝道:‘弟子不才,愿上东土寻一个取经人来也。’”

紧接着交代唐僧前世:

“如来道:‘这金蝉子,正是我的第二个徒弟。因为他不听说法,轻慢我之大教,故贬他的真灵,转生东土。’”

当第十二回里观音菩萨在长安城中显圣,选中陈玄奘时,就特别强调“他本是金蝉子化身,十世修行的原体。”这说明唐僧的现世身份,本质上是如来安排的“赎罪者”,其核心任务本就是通过经历九九八十一难,来完成对前世“轻慢佛法”的救赎,同时也承担着佛教东传的庄严使命。

这种双重身份加持下,已经决定了唐僧在取经路上必然要有一个合理的行为逻辑:他必须时刻谨记自己只是一个赎身的“修行者”,而并非一位神通广大的“降妖者”。

所以在《西游记》第三十七回中,当乌鸡国国王托梦后,唐僧开口后的第一反应便是“陛下,你忒多疑了,怎么就说我是那取经的和尚?”待到确认身份后,却又改口说“陛下,你这病,乃是惊恐忧思,心气虚怯,非是邪祟为患。”直到孙悟空提出去阴间查案,他最终才勉强同意。

唐三藏藏在表面下的看是胆小,实则是恪守“修行者不干预生死轮回”的佛教戒律:真正的解脱需靠佛法超度,而非武力干预。

而在第五十四回中,当西梁女儿国女王愿以国相托,唐僧虽然“耳红面赤,羞答答不敢抬头”,却始终牢记着“我奉大唐圣命,西去取经,若以富贵动心,成得什么道理!”这种对使命的坚守,在外人看来就是一个懦弱无能的形象,然而却是他内心对佛教戒律的严格遵守。

轮回十世的唐三藏,实际上就是佛教“因果轮回”体系的最完美成果,也注定他难脱“枷锁”,每一世都不过是为了积累修行资粮。《西游记》第三回中孙悟空大闹地府时,看到“魂字一千三百五十号上,注着孙悟空名字,乃天产石猴,该寿三百四十二岁,善终。”

而第十回《二将军宫门镇鬼 唐太宗地府还魂》中,判官崔珏向唐太宗解释:“陛下到阳间,千万做个水陆大会,超度那无主的冤魂,切勿忘了。若是阴司里无报怨之声,阳世间方得享太平之庆。”

佛教东扩必须要有人间帝王的支持,唐僧作为“水陆大会”的主持人,其取经行为也是为了完成唐太宗的“超度承诺”,背后其实是佛教与皇权的合作。

因此,唐僧必须保持“温和谦逊”的形象,既符合佛教“慈悲为怀”的教义,也便于获得沿途各国的支持。

或许因为这个原因,唐僧和孙悟空的关系,就并非简单的师徒关系。第十四回里观音菩萨赐予唐僧紧箍咒时曾说:

“我那里还有一篇咒儿,唤做‘定心真言’,又名做‘紧箍儿咒’。你可暗暗的念熟,牢记心头,再莫泄漏一人知道。”

这个咒语就是对“出苦力,干脏活”的孙悟空的掌控,不会让其偏离正道。当孙悟空三打白骨精时,唐僧坚持念咒,并非真的分不清人妖,而是担心孙悟空的“杀心”违背佛教“不杀生”的戒律。第二十七回原文写得很是清楚:

“唐僧果然耳软,又信了他,随复念起。行者禁不得疼痛,跪于路旁......唐僧道:‘猴头,还有甚说话!出家人行善,如春园之草,不见其长,日有所增;行恶之人,如磨刀之石,不见其损,日有所亏。你在这荒郊野外,一连打死三人,还是无人检举,没有对头;倘到城市之中,人烟凑集之所,你拿了那哭丧棒,一时不知好歹,乱打起人来,撞出大祸,教我怎的脱身?你回去罢!’”

这段话暴露了唐僧的真实顾虑:担心孙悟空的暴力行为破坏佛教的形象,影响西天取经整个计划的推进。

当然,最主要的还在于,唐僧的“唯唯诺诺”其实是对佛教“忍辱波罗蜜”的实践。《金刚经》云:

“如我昔为歌利王割截身体,我于尔时,无我相、无人相、无众生相、无寿者相。何以故?我于往昔节节支解时,若有我相人相众生相寿者相,应生嗔恨。”

纵观唐僧在西天取经路上遭遇的种种磨难,恰好正是对“忍辱”的修行。第七十四回中,在狮驼岭上,唐僧听说三个魔王神通广大,“战兢兢立在下面,叫:‘徒弟啊,这魔怪凶狠,怎生是好?’”但即便如此,他仍坚持前行,因为:

“我以肉眼凡胎,怎敢去见那大魔?但只赖着你等得力徒弟,保护我去,就有坍天的大事,只当不知。”

这种看似懦弱的依赖,实则是对“佛法无边”的执着和坚信:真正的力量不在于自身的强大,而在于对信仰的坚持。

唐僧作为如来的弟子转世,必然要接受着观音菩萨的指导与监督。第八回中观音菩萨领命前来寻找取经人时,如来赐她“锦襕袈裟一领,九环锡杖一根”,又说:

“这袈裟,龙披一缕,免大鹏蚕噬之灾;鹤挂一丝,得超凡入圣之妙。但坐处,有万神朝礼;凡举动,有七佛随身。”

这袈裟和锡杖不仅是身份的象征,更是佛教高层对唐僧的保护与监控。所以,在第十二回中当唐僧接受袈裟时,“公然开了锦襕袈裟,抬头观看,果然是件好物......长老将袈裟披在身上,手持锡杖,侍立阶前。”

这一身装扮,标志着他正式成为佛教东传的使者,其言行举止都代表着佛教的形象,容不得半点差错。因此,他必须时刻保持“庄严稳重”,以免损毁佛教的威严。

唐僧之所以不像孙悟空那样勇猛,因为他的使命不是降妖除魔,而是通过“忍受苦难、恪守戒律、传播佛法”来完成修行与传教的双重任务。

第三十六回中师徒夜宿宝林寺时,唐僧曾对寺僧说过这么一番话:

“我弟子奉东土大唐皇帝旨意,上西方天竺国大雷音寺拜活佛,取真经,借路过宝方,天色将晚,特奔上刹借宿一宵,明日早行,望垂方便一二。”

这一番话,清楚地表明了他对自己的身份定位:不是江湖侠客,而是官方认可的取经使者。

唐僧对自身使命是有着清醒认知的,每一次退缩、每一次求助,都是在对佛教修行的一个具体化表现。

他的“唯唯诺诺”不是性格缺陷,而是佛教东传计划中不可或缺的角色设定:唯有通过这种看似软弱的姿态,才能让佛法在东土生根发芽,让众生相信“苦难可渡,因果可解”。

正因如此,当第九十八回里他们师徒最终取经成功时,如来佛祖封他为“旃檀功德佛”,便是对其圆满完成了“忍辱修行、传播佛法”使命的肯定和奖励。

所以,唐僧表面上的“唯唯诺诺”,不过是世人对他的误解,而背后藏着的,却是一位背负着前世因果和现世使命的修行者,在重重磨难中坚守信仰的执着与智慧。

【图片由AI生成】