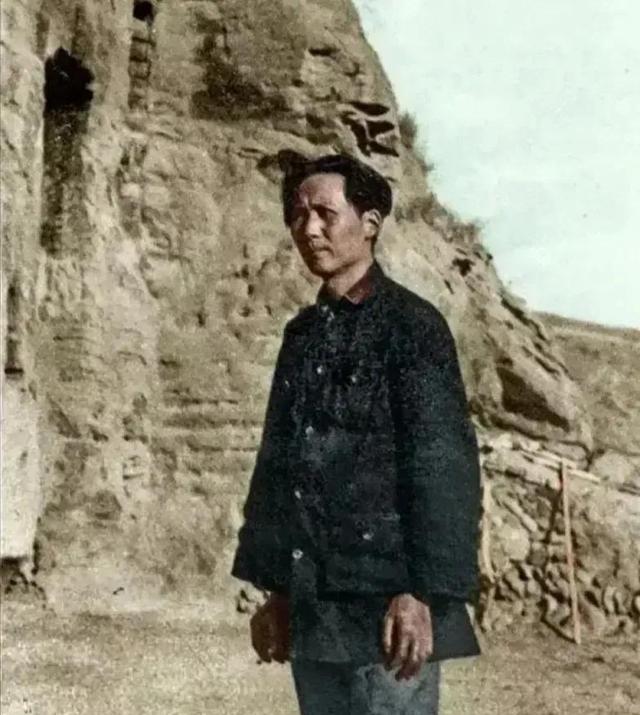

毛主席结束长征刚到陕北时,最初住在保安县(现志丹县),但那段时期的影像资料非常少。目前流传下来的照片,基本都是由美国记者埃德加·斯诺拍摄的。文章开头展示的这张老照片摄于1936年春夏之交,是记录毛主席形象的重要历史资料。

照片里,主席凝视远方,面容消瘦,脸色疲惫,眼周泛着青黑色,身上的衣服皱皱巴巴,袖口还能看到缝补的痕迹。然而正是这样一张照片,却传递出巨大的精神力量,主席的眼神中闪烁着不可动摇的坚定。

长征途中,毛主席和普通战士一样多次面临生命危险。在红军准备翻越夹金山时,毛主席亲自写了一份《行军告示》。

人生路上有各种可能:平坦大道、曲折小径、笔直坦途或迂回弯路。白天赶路会迎来黑夜,黑夜尽头又是黎明。走过千里仍有前路,上坡下坡、岔道斜径都需经历。即便遇到死胡同,闯过去就能继续前行。面对绝境时,要敢于突破,闯过难关再出发。

这张珍贵的毛主席照片背后有个感人的故事,充分展现了他始终把人民放在首位的崇高品格。1935年秋天,毛主席带领中央红军突破重重险阻到达陕北。那时国民党正疯狂围剿共产党和红军,还到处散布谣言,全国大部分地区都处于恐怖统治中。就在这样艰难的时刻,毛主席特意请来"一位客观的外国记者"和一位医生访问陕北。

毛主席的意图很直接,想让这位外国记者亲眼看看共产党领导的抗日根据地,并理解党的抗战理念。为此,他请宋庆龄帮忙,宋庆龄便介绍了美国记者埃德加·斯诺和医生马海德。

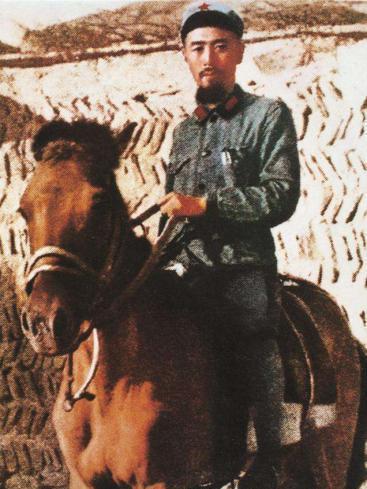

1936年7月,在宋庆龄的帮助下,斯诺和马海德成功穿过封锁线到达保安县。7月8日那天,斯诺正往安塞县走时,遇见了骑马赶来的周恩来。让斯诺意外的是,这位留着胡子的中国领导人居然能用英语和他交流。

周恩来热情接待了斯诺,表示:"我收到报告说,你是个值得信赖的记者,对中国很友好。"他补充道:"我们欢迎所有记者来苏区采访。阻止记者来访的是国民党,不是我们。你可以自由报道所见所闻,我们会全力协助你的采访工作。"

历史验证了周恩来的承诺,斯诺在陕北享有充分的活动自由。他不仅能随意采访当地人员,还能考察工厂和学校,甚至获准前往前线。周恩来特意为他安排了为期三个月的详细行程。但斯诺最迫切的愿望是见到毛泽东,这个愿望不久后就实现了。

斯诺刚到保安县就受到当地群众的热烈迎接。当天晚饭后,他意外地见到了毛泽东主席。通过翻译交流几句后,毛主席亲切地建议斯诺先熟悉一下周边环境,等摸清方位后再来详谈。

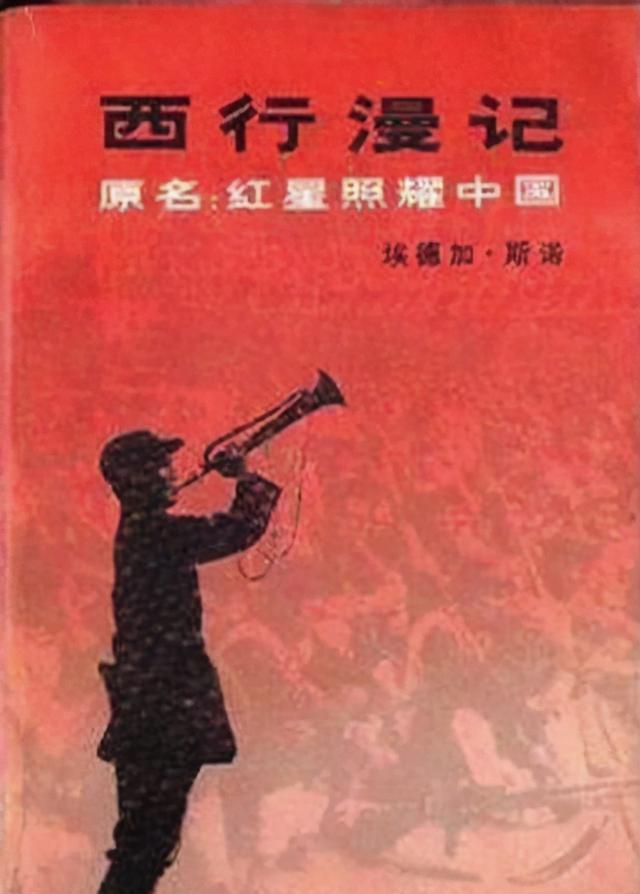

短暂会面结束后,毛主席在斯诺的注视下穿过人群熙攘的街道,身边跟着警卫人员,悠闲地散步去了。斯诺后来在《红星照耀中国》(又名《西行漫记》)里详细记录了他第一次见到毛主席时的感受:

这人长得瘦长脸型,有点像林肯,比普通中国人高些,背微微弓着,留着又黑又厚的头发,眼睛特别亮,鼻子挺直,颧骨明显。第一次见面时,我觉得他像个机灵的知识分子,但一直没机会验证这个看法。后来有天傍晚,我又见到他:毛泽东没戴帽子走在路上,正和两个年轻农民热切交谈,边说边比划。一开始我没认出他,直到旁人提醒才反应过来。

刚认识那会儿,毛主席就请斯诺去他住的窑洞聊天。让斯诺吃惊的是,主席住的地方特别简陋,跟普通红军战士没啥两样,比老乡们的窑洞还差。屋里就四面土墙,啥家具都没有,墙上只钉着几张地图。

这次长谈之后,只要不去前线采访,斯诺就会跑到毛泽东住的地方聊天。他们天南海北什么都聊,连毛泽东小时候的趣事都讲。聊得越多,斯诺就越佩服这位领袖。

可以说,斯诺和毛主席之所以能成为好友,很大程度上源于他们多次深入的交谈。正因如此,斯诺在陕北时拍下了不少毛主席的照片,包括文章开头提到的那张。结束陕北四个月的采访回到北京后,斯诺把这段经历写成了一本书,就是后来广为人知的《西行漫记》。

这本书反响强烈,打动了无数人,吸引了不少外国医生、有良知的记者和海外华人奔赴延安,随之而来的还有大量救援物资。像著名的国际友人白求恩,他在抵达延安后给朋友写信时提到:

想知道我为何选择中国?去看看埃德加·斯诺的《西行漫记》和史沫特莱的《中国红军在前进》吧,看完你就明白了。

有个细节值得注意:斯诺在去世前特意交代,要把自己部分骨灰留在中国。1972年2月15日,这位67岁的美国记者在瑞士去世。同年10月19日,按照他的遗愿,部分骨灰被送到北京,最终安放在北京大学未名湖旁。