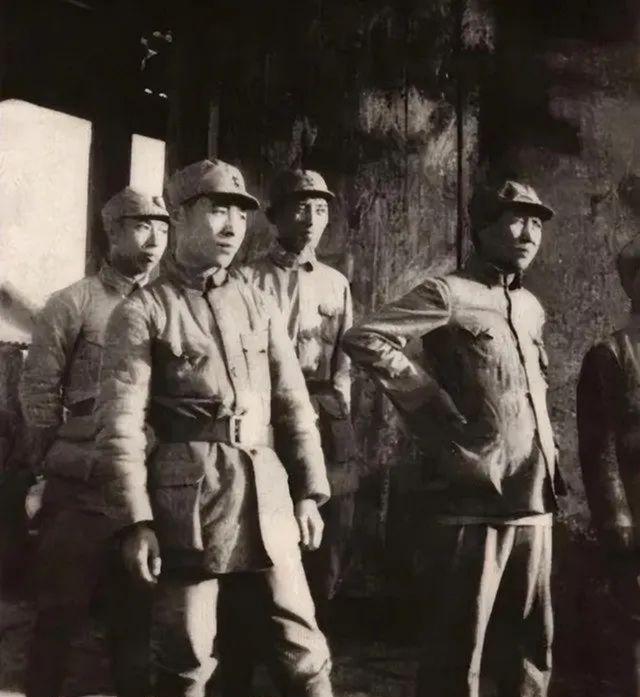

这张1937年在延安抗大拍摄的老照片极其珍贵。画面中毛泽东站在前排,罗瑞卿(右侧)和杨至成紧随其后。这张自然拍摄的影像真实记录了延安时期毛泽东的样貌。

这张照片里的毛主席站姿挺拔,双手撑在腰间,两腿分开站立,目光坚定地望向前方。整个人散发着一种不怒自威的领袖气质,展现出非凡的自信与魄力。

照片中的罗瑞卿和杨至成目光炯炯,警惕地扫视四周,全力保卫毛主席的安全。仔细观察会发现,这些人有两个明显特征:首先,虽然都穿着皱巴巴的旧军装,却依然精神抖擞;其次,每个人都面黄肌瘦,反映出当时延安生活的艰难。

有人感叹,这些才是真实的革命先驱,再出色的演员也演不出那种神韵。照片里破旧的大门,反映出抗大当年的艰苦环境。美国记者斯诺在陕北考察时曾写道:

这所学校堪称全球独一份:教室是窑洞,桌椅用石头和砖块搭成,墙面抹上石灰和泥就当黑板用,整个校舍根本不怕空袭。

抗日军政大学条件艰苦,但培养了大批优秀人才,超过10万名革命骨干从这里走出。值得一提的是,我国开国将帅中有一半以上曾在此学习或任职。1936年5月,为应对抗战需要,中央以西北抗日红军大学为前身,组建了中国人民抗日红军大学。

毛主席不仅这么说,更是身体力行。根据记载,1938年4月至8月期间,他每周二、四上午在抗大讲授"辩证唯物论"课程,每次连上4节课,下午还参与学生讨论,累计授课时间超过110个课时。

毛主席曾提到,自己是被动接受讲授"辩证唯物论"这门课的。他坦言:"当时是硬被拉去讲课的,推不掉。这部分讲义是我熬夜赶出来的,前后准备了几周时间。内容主要来自对中国革命实践的梳理,那段时间我白天休息,晚上写材料。"

为了让文化水平不高的红军战士也能理解哲学,毛主席在讲课时特别注重语言表达。他避免照本宣科,而是用生动幽默、简单直白的讲解方式吸引学员注意力。他常说:"死读书本上的理论,听众肯定打瞌睡。要把革命实践中的经验总结出来,结合实际来讲,大家才爱听。"

毛主席创办抗大是经过深思熟虑的。最初在保安县办学时,条件极其艰苦,师生们一起动手挖窑洞来搭建校园。可以说,当时的教室、宿舍都在窑洞里,连课桌椅都是用石头垒起来的。

莫文骅在《红军大学生活日记》中提到:"......教员都是中央领导或各部门负责人,平时工作繁忙,除了上课基本没空过来。好在我们自学能力不错,每天上完两三小时课就自己钻研。主要靠读书、讨论、研究,结合十多年来的军政实践总结经验教训。......讲义虽然是用废纸背面印刷的,有些甚至是彩色纸,字迹模糊,但我们照样认真研读。每晚坐在石凳上,借着烛光趴在石桌前埋头苦读。"

当时办学条件极其艰苦,不仅物资匮乏,连师资都严重不足。一位亲历者回忆:"在保安那会儿,全校就3个老师,连行政人员都没有。我这个校长还得亲自给学生上课。"面对这种情况,中央只好请毛主席、朱德和张闻天等领导同志抽空来给学员们免费讲课。

此外,当时还请了斯诺来讲课。对于这次授课体验,斯诺在书里坦言并不愉快,他表示:

两百多名学生聚在一起听我分析《英美对华政策》。我简单介绍了英美两国的立场后,开始接受提问。很快我就后悔了这个决定,那碗请我吃的面,完全弥补不了当时的尴尬场面。学员们抛出的问题,就算是让英国大文豪H.G.威尔斯来应对,恐怕也会束手无策。

中共在教育培训方面很有办法。考虑到学员时间紧、条件差,他们主张课程要精简实用,让学员快速掌握核心知识,再通过实际革命工作加深理解。

1937年卢沟桥事件发生后,抗日军政大学第二期学员紧急结业赶赴前线。毛泽东同志亲临毕业典礼,在学员的毕业证上写下寄语。他勉励毕业生要"英勇果敢、意志坚定、沉着应战,在实战中成长,为争取民族独立甘愿奉献一切"。