图文|青梅侃史

编辑|青梅侃史

前言在陕西省西安市郭庄村南侧,挖掘出唐玄宗朝中大臣韩休,其墓主人是一位大画师韩洸的父亲,开元廿八年下葬,其夫人柳氏在天宝七年去世,二人同葬一室。

墓内的壁画较为完整,在其卧榻之侧,西墙有“树下高士”的画屏,北面是一幅独屏画,东壁绘乐舞图,南面是朱雀图。

本研究以韩休墓为媒,从墓室西壁的屏风图像出发,试图从唐代墓室西壁屏风画的红色边框入手,探究唐代墓室壁画的空间建构。

红框是墓室壁画中“屏风画”得以被界定为屏风的关键所在。换言之,正是墙壁上这二维的红色边框一面框定了另一重阐释空间,一面定义了“屏风”。

但与此同时,墓室壁画中出现的红框又不仅限于屏风,它与红色的影作木构等图像有着相似的形式。

从“红色画框”这个独特的角度,通过对唐墓中各种墓葬影像的历时比较,从墓内建筑的演变来看一场历史变革。

一、“真实在场”——消失的墓主像与“红框”界定的屏风图像

一、“真实在场”——消失的墓主像与“红框”界定的屏风图像唐代墓葬中的“屏”字,最晚可上溯到北齐,连同墓主的画像,以一种类似于戏剧的方式,宣示着空间的主权,并界定了空间的含义。

从徐显秀墓内的一幅壁画(图1)可以看到,墓主人和妻子正坐在一扇被几个随从围着的屏风前面。屏风、床榻、帘子等空间布局,还有乐师、仆役等人物的细致描绘,都是对墓主人生命的真实再现。

受轮回观念的影响,墓中的绘画既有对生者的生存环境的描述,也有对来世的幻想,而在幕前安享晚年的绘画则是二者的完美融合,这种模式持续至隋朝。

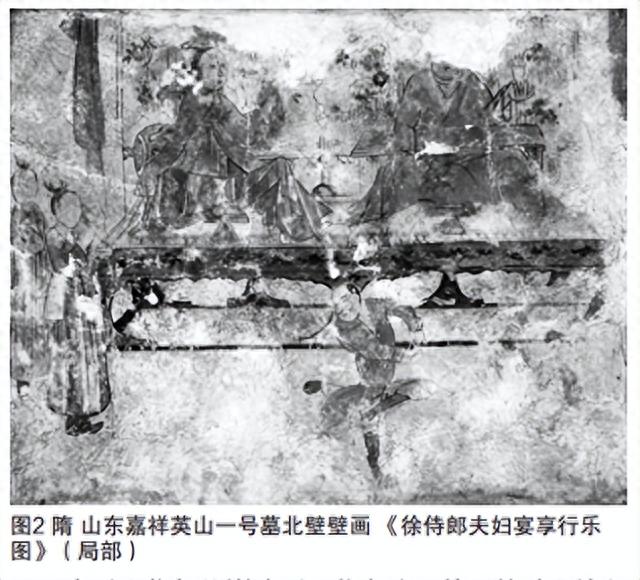

山东嘉祥县一座隋朝徐敏行墓(见图二),墓主夫妻端坐于一扇屏风之前的图案仍在延续着,人们都在欣赏着床下的歌舞。

唐代墓壁画中,墓主人形象已基本绝迹,而屏画却极为普遍。树下的高士,树下的美人,花鸟,山水等各种画面,都在棺材的西侧,虽然也有延伸到南北两面的,但都是围绕着棺材的。

如韩休墓,虽无正脸朝上之象,但在其西墙之侧,其上之六副“树下之高”(图三),呈屏风式布局,各为54公分,高174公分,中间用一条5公分长的红色框子隔开。

尽管有两张已经被破坏,但仍有四个红色方块,分别是一个人和一棵树,上面用黑色线条和彩色填充,下面则用黑色的颜料画着石头。

事实上,从图4可以看出,韩休墓的棺椁是由南至北,而西面的六扇屏风,正好围绕着一张南、北两面的大屏幕,这就更加印证了这座墓穴的“真实空间”;

如果说,南朝墓中的墓主人,是在用图画“证明”死者生前的荣华,而唐朝的墓穴中,却去掉了墓主人的画像,把画面放在了代表“床榻”之“后”。

这样,床榻旁边的墙面就会承载着“画屏”,变成了实体的“屏幕”,从而从物质层次上“证实”了“重生”的现实空间。

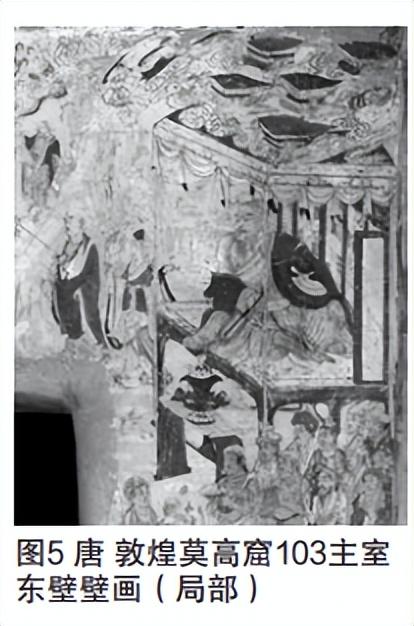

例如,徐显秀墓主人和夫人背后的这幅屏风,以及敦煌莫高窟盛唐103窟主卧室东壁《韦摩诘》中的一幅(图五),就可以看出,这位大师所坐的桌子后面,是一幅六幅红框的屏风。

于是,在这种近似于建筑性的构造中,即红框架与棺材床架的牢固组合,使画面中的人物形象得以彰显。

然而,在这幅画面中,红框之内,却是另一幅画面。在物理层面起到阻隔作用的屏幕,透过绘画“屏面”,开启了另外一个层面的空间。

山西富平朱家道一座唐墓的西墙(图6),可以清楚地看到,在六幅山水大幕的左侧,有两名侍者,他们与画面中的景物,明显分成了两个不同的区域;

侍从们从属于一个墓主所在的地下空间,屏风的红色边框则规约着另一重象征性空间——无论其中绘制的是山水、花鸟,又或是树下高士、美人等图像。

二、同构的“红框”——影作木构与屏风的形式和功能已有研究表明,唐墓特别是京畿诸陵,以“框子”为边界,构成了一个与“真实存在”完全不同的“世界”。

龙朔三年,城长公主殿下的陵墓,为此提供了最好的佐证,从墓西墙上的壁画(图7),可以清楚地看出,这座房屋的木构是用朱砂绘制的。

女子们面对着墓穴,站在柱子与柱子中间,头顶的那根红梁,就像是一座巨大的椽子,或者说是朱白的绘画,而椽上面,又是一种“人”字形的红砖砌成。

墓穴中的壁画,仍然是对这一界的“现实性”的翻译,用壁画取代了真实的建筑构造,建造陵墓,则是从影像叙述的视角,忽略了某些由这一方到另一方的说明,使“彼岸”成为意象。

的确,懿德太子墓是唐代墓葬中最大的一处,它的每一条甬道上都刻有栏杆和挑檐,东西两侧还画着三块子板(图8),这是因为这位皇帝的地位,所以才会这样做。

唐景云二年张淮亲王墓的壁画,体现了“幕”与“影”木建筑形态的同构性:“红框”只是一个叙述单位的框架,虽然仍保留着“阴影木”的叠椽构造;

但画面上仍遵循着“屏风”的内容,在墓中以室内为主体的一面墙,画出了园林等外部居室的生活场景(图9),从而实现了墓葬的“宅院化”。

对木造的影响,并不只是单纯地用一条红线来表示建筑物的构造,而由梁柱组成的各种方形也成了壁画中的一种装饰性手法,而“构框”则是红框架的精髓所在。

以红色框的方式呈现的平齐屋顶的红色方格、影作木构和屏框,均为木构造的体现,二者在建筑层次上具有相近的作用,且在色彩上具有一致性,分别定义了不同的意象与空间。

懿德太子墓中,即可见到并存的影作木构和画着红框的卷草装饰画(图10),宛如平綦天花红色的木质结构透出的装饰彩画。

韩休的墓葬并无严谨的斗拱,但这些“红色宽带”构成了封闭的框架,支撑着甬道两侧的墙壁。用红框围起来的格子里,画着几个仆人的残破画像,“抬箱”的官员和侍女正对着墓穴,“引领”着他们往里走,直到墓穴的中央(图11)。

甬道的尽头,是一座墓穴的北面墙壁,上面画着一副山水画。全画长217公分、高194公分,几乎正方形,周围有五公分宽的红色边框,为现存唐代墓葬中最古老的单人风景画(图12)。

此时,红色的框架已经完全变成了一个框架,将整个画面从墓穴中拉了出来。从图13可以看出,独屏山流水画坐落在墓北墙上,也就是墓门口的正对着的地方,如此一副同样限定在红格内的风景画,显示出唐朝特有的一种形式——画障。

在墓室北壁出现的画障与由西壁延伸至北壁和南壁的屏风不同,它是与屏风并列的体系,甚至因为位于整个墓室中的正壁,而与西壁的屏风在争夺墓主人之位上有着一定的冲突。

独屏山江不但形成了特殊的屏风形态,还用一个红色的框“框定”出了另一片独立于墓穴之外的空间,这个空间更适合将墓主的偏好展现给外界。

从敦煌172窟莫高窟第172窟《无量寿经》图上部左侧的《无限寿经变化》(图14)可以看出,这两幅《金刚经》的构图非常相似,都是在两侧各有一座山峰,在它们之间有一条小溪流过,而在远处,则是一轮圆月。

三、消失的“红框”——墓室壁画体系中的“自在空间”

三、消失的“红框”——墓室壁画体系中的“自在空间”在唐代墓葬中,经常会出现壁画中的舞蹈图案,这种习俗仍然源于复活的信念,也是为了营造死者生前更好的人生。

就像徐显秀墓中的夫妻二人,周围都围着乐师和仆役,隋墓徐敏行夫人墓北壁画的《徐侍郎夫妇宴享行乐图》,也是对此推断的最好佐证。但是,二者都把墓葬与墓葬的图像都画在了同一面墙上,显示了一类“说明”式的传说。

而在汉休的坟墓里,墙壁上绘着一幅无边无际的露天歌舞画面(图15),而在这幅画的下面,“前景”是室外的石头和植物;

“背景”是高大的香蕉、柳树、竹林,它们组成了一个自然的室外景观,与棺材、屏幕一起,共同组成了一个丰富的地底居住空间。

从隋朝到唐朝,墓主的图像虽然已经绝迹,但是他们所看到的欢乐景象和他们带来的幸福的生活氛围却被保留了下来。

表现着欢乐的舞蹈的图案被从原本与墓主人组合在一起的画面中剥离出来,放置在棺材正对的墙上,构成了一个单独的舞蹈空间。

西安西郊陕西第十工厂出土的一座唐代墓葬中也发现了一幅相似的壁画(图16)。该壁画于2002年被挖掘出来,作为一道屏幕被挖掘出来,简介说:

专家已在墓西墙上看到了六道连屏,却未见其它墙上出现过的画面,若细看M7号墓东墙的壁画,便可看出它其实是一道经典的三道联屏,连屏以中央一副横矩形的乐舞图板为主,左右两边均以棕色的框相间。

结语屏风、平齐天花和木造木结构在墓中均以红线框的形式出现,都是对人间木构造的意象描绘,均具有限定空间的作用。

红色框架只是在画面上的一种可视化表现,暗示着共有的木材特性,进而将建筑的构造用影像化的形式表现出来,从而更好的建构黄泉路下的天地。

正是由于这些相似,才形成了一种有序的统一性,从而形成了图像与图像的特殊的媒介,即图式。

可以说,韩休墓的墓葬自身已经形成了一套完整的地下娱乐系统,其中包括代表寝殿的西墙屏风与棺材床,北墙的独屏山水,代表着大厅的朱雀、玄武,代表着再生的东方墙壁,还有代表室外院子的歌舞图像。

红色框架界定了影像的实体性,如同无框架的影像一样,其产生与消亡是对地下空间发展的一种表征。