1948年11月,淮河战役(徐蚌会战)前夕,美国生活杂志记者卡尔·迈登斯(Carl Mydans)来到安徽蚌埠,记录下大战前所看到的景象。

1948年,在蚌埠火车站入口站岗的哨兵,身上穿着棉衣,脚下却还是单鞋。车站里挤满了国民党士兵和各色人物。入口处的栏杆很有特色。

在蚌埠火车站站台上休息的几名军官和士兵,天气很冷,士兵都袖着手。几名军官显然更注重形象,没有做出袖手的动作。看他们脚下很大的线滚子,基本可以断定这是几个电话兵。

火车站里的几个伤兵,手臂受伤的显然是一个兵油子,正在站台上指手画脚。旁边戴着单帽的年轻人少了一条腿。最右侧的士兵则一副落寞的神情。

蚌埠市立医院门前聚集着大量的伤兵,这些人大多是轻伤,人手一根棍子。看伤势恢复的情况,应该不是刚刚受伤的。大部队开拔,他们不得不跟着跑到这里。

在医院门前下车的两个伤兵,相互搀扶着往大门里走去。门前挂着好几块牌子,上面分别写着“蚌埠市护国查伤医院”、“蚌埠市立医院”、“蚌埠市防疫委员会”等字样。

蚌埠大马路上的国民党士兵。大马路是蚌埠最繁华的商业街,即今天淮海路中段位置。东起天桥,西至工农路口。民国五年(1916年)建成,今天依旧是蚌埠的商业中心。

这是1940年日本人侵占蚌埠时期拍摄的大马路,在照片的前方,可以看到前面图中的那座高大建筑。 中央会馆这座楼房在当时叫庆和楼。

列队通过蚌埠闹市区的国民党士兵,这一带的街道也十分繁华,商铺门前和街道的半空中都挂着招牌,前方的建筑上是当时的“蚌埠青年馆”,门前悬有牌子。

挑着担子,扛着枪的国民党士兵从蚌埠街头的一个机关大院门前经过。门口挂着的木牌子上也写有“蚌埠”的字样,可惜不知道具体的位置在哪里。

腰里别着手榴弹,肩上扛着微型冲锋枪,装备十分精良。淮河战役即将拉开帷幕,这些走在街头的士兵,大概不会想到仅仅在几个月之后,他们便被打得体无完肤,死的死、降的降。

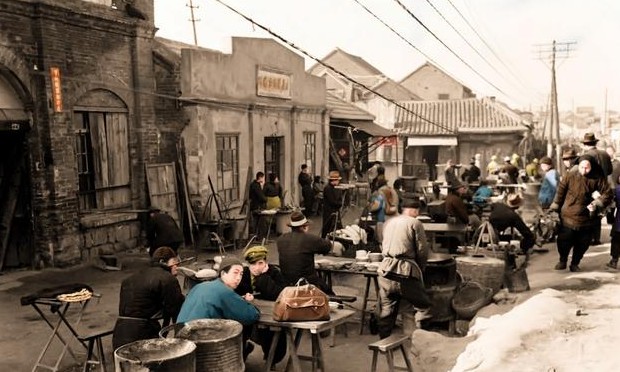

蚌埠街边露天小吃摊,不少食客正坐在桌子边吃饭,旁边摆放着两只汽油桶改造成的炉子。小吃摊边是一条街道,路面比较高,人来人往很热闹。

迈豋斯似乎很喜欢这里的烟火味,在同一地方拍摄了第二张照片,在这张近景照片中,可以看到卖马虎汤的小贩以及卖杠子馍的摊位。

路边的一家杂货铺,里面的商铺琳琅满目,除了铁勺、铁铲、铁炉子之外,还兼卖瓷器。老板娘很富态,一边看着店,一边织着毛衣。

另外一家较小的商铺里也摆放着成摞的铁锅和勺子。两个老太太晒着太阳聊天,发现有洋人拍照,其中一个马上从小板凳上站起来呵斥,很不乐意的样子。

蚌埠曹老集火车站,一名士兵站在碉楼上正偷偷向外张望。碉楼下修建有地堡,周围围着铁丝网。淮河战役是解放战争期间最惨烈的一场战役,我军伤亡十余万,国民党军伤亡及被俘共五十万余人。