1985年,19岁的四川新兵周志远和卓玛开始偷偷通信,她托牧民写藏文情书,他回信时手心直冒汗。

可没多久,一封信被连队查获,指导员铁青着脸扔出一句:“立即断开!”语气冷得像山口的雪风。

这高原上的缘分,真的就这么断了?

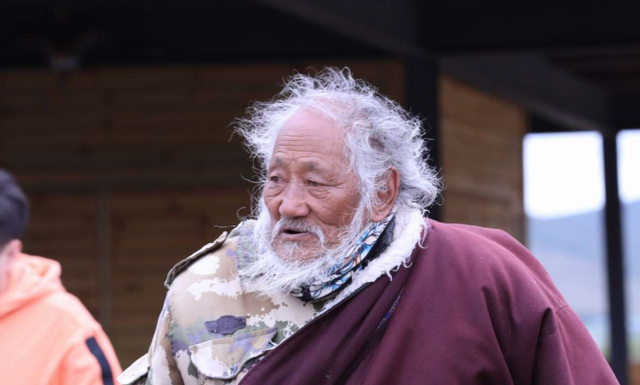

虫草摊后的卓玛

虫草摊后的卓玛1985年3月,西藏亚东县的春雪还没完全化开,地上积雪混着泥土,踩上去咯吱作响。

空气里飘着一股高原特有的味道,清冽得让人鼻子发凉。

那天,一支从四川来的采购小队进了县城,19岁的周志远跟着队伍,满脸青涩。

队伍晃晃悠悠走到县政府旁边时,他眼角一瞥,脚步就不自觉停了——路边有个虫草摊,摊后站着个藏族少女。

她穿着深褐色的氆氇藏袍,袍子边缘磨得有些发白,裹着她瘦瘦的身子。

耳朵上挂着绿松石坠子,阳光一照,亮得晃眼。

她正低头忙着,手指麻利地抓起散落的发丝,往珊瑚色的头饰里别。

那头饰不大,却衬得她脸色红扑扑的,像刚从雪地里走出来。

周志远盯着她看了一会儿,阳光洒在她身上,袍子上跳动着一片细碎的光斑,像是春天的雪花还没舍得走。

他心里嘀咕,这高原的春天咋就突然活起来了?

“同志要虫草吗?”少女抬起头,声音有点生硬,像是刚学汉语没多久。

她叫卓玛,18岁,脸冻得有些发僵,鼻尖红红的,像个小灯笼。

她腰上别着一把藏刀,刀鞘上鎏金的吉祥结花纹在阳光下时隐时现,像是藏着什么故事。

周志远站在摊前,手还揣在军大衣口袋里,愣愣地看着她,随口问了句:“你叫啥?”

她低声答:“卓玛。”

一听这名字,采购小队的几个战友全乐了,拍着周志远的肩膀哈哈笑,“这名字也太巧了,藏区一半姑娘都叫卓玛吧!”

笑声在小街上回荡,周志远有点尴尬,可卓玛只是腼腆地笑笑,低头继续收拾摊子,手指在虫草间翻来翻去,像没把这笑声当回事。

她这摊子在县城挺出名,虫草质量好,来买的人不少。

每天天刚亮,她就得从三十公里外的卓木拉日雪山脚下出发,骑着家里那头老牦牛,晃晃悠悠翻过海拔5000米的垭口。

那牦牛瘦得皮包骨,走得慢吞吞,她得拿根棍子赶着,嘴里还得哼点藏歌给自己壮胆。路不好走,雪没化的时候得小心翼翼,怕一脚踩空摔下去。

到了县城,她把虫草摊一摆,手冻得发紫也得赶紧吆喝。

那天周志远站她摊前,她抬头看了他一眼,眼里有点好奇,手上却没停,指甲缝里还沾着山上的泥。

他后来才知道,卓玛干这活儿已经好几年了,手糙得像树皮,可她从不抱怨。

书信中的坚韧

书信中的坚韧采购小队回到驻地那天,周志远心里还惦记着虫草摊上那个藏族姑娘。

没过几天,他鼓起勇气写了张纸条,托了个常跑县城的司务长捎过去,就几句简单的问候:“你好吗?亚东冷不冷?”

没想到没多久,卓玛回了信。她的汉语磕磕绊绊,信纸上歪歪扭扭写着“周同志好,我很好”,后面还夹了张她用炭笔画的吉祥八宝图,线条粗糙却画得认真。

从那以后,两人就这么一来一往地写开了,每周一封,成了习惯。

卓玛不会写太多汉字,家里也没啥文化人,她就跑到村里找个老牧民,把想说的话念出来,老牧民用藏文写在皱巴巴的纸上,再托人翻成汉字寄出去。

有回信里掉出一根雪白的羽毛,周志远拿在手里看了半天,猜那是她从卓木拉日雪山上捡的,信里她说:“山上有鹰,羽毛掉下来,我捡了给你。”

他心里热乎乎的,回了封信,塞了张部队发的糖纸当回礼。

可好景不长,部队纪律跟铁板似的,日喀则军分区早有规定,不许跟当地人谈恋爱。

那天查铺,指导员翻出一封还没拆的信,信封上“周志远收”几个字歪得像刚学写字的小孩写的,藏文密密麻麻,指导员脸一沉,当场念起了新兵教育手册里的老故事:1951年修青藏公路,有支运输队因为几个兵跟当地妇女好上了,耽误了行程,30吨面粉扔在唐古拉山口冻成了冰疙瘩,最后全废。

那故事讲完,屋里安静得掉根针都听得见。

指导员盯着周志远,让他写信断了联系。

他坐在连部桌子前,笔握得手都疼,写下“暂不能联系”几个字,窗外操场上战友们正喊着号子练擒敌拳,声音刺得他耳朵嗡嗡响。

望果节的失落

望果节的失落卓玛收到那封绝交信的时候,亚东县正热闹得要命,望果节开始了。

田野里人挤人,男女老少都穿着节日衣服,笑声喊声混在一起。

她也换上了盛装,藏袍上缝着花边,头上戴着镶满银饰的“巴珠”,那玩意儿沉得跟块石头似的,压得她脖子直发酸。

转田的队伍在田埂上排成长龙,她跟在后面,手里攥着一把青稞穗,脚下踩着泥土,耳边是转经筒嗡嗡的响声。

往年这时候,她早把青稞穗抛上天了,跟姐妹们一边扔一边笑,可那天她低着头,手里的穗子攥得死紧,像舍不得放手。

她想起自己背虫草的事儿,有回暴雪封了山,她硬是走了六小时,脚底磨出血泡,手冻得三天拿不住糌粑碗,疼得直掉泪,可她咬牙挺过去了。

可这回,她攥着那封信,觉得自己再硬也扛不住了。

队伍还在转,远处有人喊她的名字,她没应,一个人默默走回摊子,把信塞进藏袍里,眼泪掉下来,砸在泥地上,眨眼就没了影。

1987年秋天,风刮得跟刀子似的,海拔5800米的乃堆拉山口冷得让人骨头都发颤。

周志远这会儿已经是班长了,肩膀上多了两道杠,带着几个兵在这儿巡逻。

雪花打着旋儿往下落,天灰蒙蒙的,远处的界碑在风雪里若隐若现。

他裹紧了军大衣,嘴里呼出的白气还没散开,就瞅见界碑旁边蜷着个人影,走近一看,是个藏族老人,脸上的冻疮红一块紫一块,嘴唇干得裂开,手脚蜷在一起,像冻僵了。

周志远心里一紧,赶紧喊战友过来,“快,救人!”他二话不说脱下背上的装备,把军毯抖开,跟两个战友七手八脚弄了个简易担架出来。

老人瘦得一把骨头,可抬起来还是死沉,风雪往脸上扑,眼睛都睁不开。

他们轮流抬着,一步一滑,雪没过小腿,鞋里早灌满了冰碴子。

八个小时啊,从山口到医院,愣是没停过脚,抬到地方时,周志远的胳膊酸得抬不起来,战友们的手套都磨破了,露出冻得发紫的手指头。

医院里,老人慢慢醒过来,睁开眼说了几句藏语,周志远听不懂,旁边医生翻了翻,说这老头是卓玛的阿爸。

听到“卓玛”俩字,他脑子嗡了一下,手里的水壶差点没拿稳。

连队听说这事儿,破天荒批了三天事假给他,让他去看看。

到了医院那天,卓玛就站在走廊尽头,穿着件旧藏袍,眼圈红红的,眼神里有点惊喜又有点说不清的东西。

她往前走了两步,周志远也动了动脚,可愣是停在三步开外——部队的规矩跟铁链子似的,拴得死死的。

他俩就这么站着,中间隔着条看不见的线,风从窗户缝里钻进来,吹得她袍角晃了晃。

周志远低头看了一眼地板,嘴里干得说不出话,只觉得这三步远,比山口的八小时还难熬。

重逢与归宿

重逢与归宿1988年夏天,退伍通知书送到周志远手里时,他正蹲在连队门口刷饭盒。

档案里塞满了东西,三次嘉奖,红底的证书叠得整整齐齐,还有一行字写着“处置边境冲突有功”。

他收拾好东西,背上那个磨得发白的行军包,决定去卓木拉日雪山脚下找卓玛。

这三年,他没再写信,可每次巡逻路过雪山,总忍不住往山下多看几眼。

她也没音讯,可他听说她还在县城摆摊,骑着那头老牦牛来来回回。

他下了山,走了好几天,牧场上牛粪味儿混着草腥味,风吹得脸发紧。

终于在一个午后,他到了雪山脚下的牧场,远远就看见卓玛蹲在草地上,手里拿根棍子逗羊羔。

她瘦了点,藏袍袖口磨得起了毛,抬头看见他,愣了好几秒,手里的棍子掉在地上。

她站起来,拍了拍手上的土,两人对视着,谁也没先开口。

三年的等着,总算有了个结果。

婚事没啥排场,村里人帮着搭了个棚,烤了几只羊腿,卓玛穿了件新藏袍,头上还是那顶珊瑚色头饰。

周志远退伍后没回四川,留在了亚东,跟卓玛一起开了个小艾草店。

店不大,门口挂着风干的艾草,屋里靠墙摆了个木架子,上面放着她那把藏刀,刀鞘上的吉祥结花纹有点褪色了。日

子过得平平淡淡,雪山下的风雪一年年吹过,虫草摊的日子像是藏进了那把刀里,成了段抹不掉的往事。

每天清早,卓玛还是会去山脚转转,周志远就在店里烧水,等她回来喝口热茶,屋外雪花飘着,屋里暖烘烘的。

参考资料:

[1]张倚影(记者).《藏婚》讲述西藏传奇爱情故事[J].出版参考,2009(13):21-21