1875年的中国,西部危机已到了最严峻的时刻。

新疆,这片自汉朝以来便纳入版图的广袤土地,正深陷割据之中。

外部势力支持下的浩罕将领阿古柏割地称王,烧杀抢掠、施行暴政,民不聊生。

清政府内外动荡不安,很多朝中大臣主张放弃这片边疆之地,割让求和。

但此时的左宗棠却坚决拒绝退让,力排众议,从兰州起兵,发誓要将新疆重新纳入大清版图。

组织精密、后勤完备,左宗棠的新疆战役赢得了后世的赞誉,甚至被视作“堪比统一六国的功业”。

但胜利的背后,却有着怎样的血泪代价?

左宗棠的战略布局

左宗棠的战略布局同治年间,新疆地区的局势一片混乱。

阿古柏这个来自浩罕汗国的流亡将领,通过外部势力的扶持趁机割据新疆南疆地区。

他建立自己的政权,实行暴政,同时依靠外援组建装备精良的军队,对当地百姓造成了沉重的压迫。

此时的清政府,正值内忧外患之际。国内面临太平天国运动的余波未消,捻军叛乱也层出不穷,而国际上列强步步紧逼,无暇顾及边疆。

虽然中央政府财力有限,但左宗棠力排众议,坚持提出收复新疆的目标,一旦丢失新疆,西北地区将门户大开,清朝的版图完整性与国家尊严将受到严重威胁。

左宗棠从战役初期便表现出极大的战略眼光,提出了“急战缓进”的作战方针。这四个字看似简单,但背后蕴藏着他的深远考量。

所谓“急战”,是指要求清军在关键战役中迅速出击,以雷霆万钧之势压制敌军,防止其建立稳固的战略防线。

而“缓进”,则是告诫清军不能贪功冒进,需稳扎稳打,巩固每一次胜利的果实,避免仓促推进导致战线过长、防守薄弱的问题。

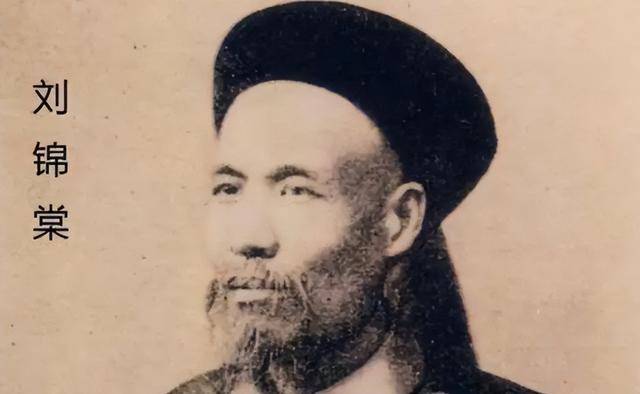

左宗棠亲自督战,并命刘锦棠担任执行主帅。刘锦棠沉稳而老练,对左宗棠的指挥严格执行。

为了确保前线士兵的军需粮草,他亲自主持修筑“兰新驿路”,组织民夫和军工开辟从甘肃经新疆的补给路线,同时开设屯田制为当地提供粮草支持。

这条补给线成为清军始终保持作战优势的生命线。

古牧地首战

古牧地首战收复新疆的第一场战斗,便是发生在古牧地的激烈对决,这场战役开局便决定了战局走向的重要基调。

阿古柏的想法是让清军在行军途中陷入自己的圈套,利用清军长途奔袭后的疲惫状态,来一场“瓮中捉鳖”。

这一次他低估了刘锦棠敏锐的洞察力。刘锦棠接到这样的情报后,第一时间感觉到有蹊跷。

他分析古牧地的地形发现,敌军如果以正面对决必然不占优势,最可能的战术便是设伏以图速胜。

刘锦棠随即上报左宗棠,两人针对这一情报制定了一个巧妙的反制计划:表面上按常规出兵,实际上却暗中派出一支主力部队,绕小路迂回至敌军后方,形成双面夹击之势,以攻其不备。

清军的先头小分队行军至大道后,果然吸引了阿古柏埋伏的伏兵参战。

敌军快速冲出,以为可以轻而易举全歼这支清军。

正在这时,隐藏于小路上的清军主力突然杀出,从背后发起了猛烈攻击。

遭遇夹击的伏兵陷入混乱,几个小时内便被重创,士气崩溃。

阿古柏没想到自己策划已久的埋伏反倒成了清军的完美“诱饵战术”。

在随后的攻城战役中,清军表现出压倒性的优势。

战场指挥中,刘锦棠命炮手精准击中城门防御设施,一炮便炸开了坚固的城门。

这一重创让阿古柏的守军彻底丧失斗志,城内乱作一团,大量士兵在绝望中选择投降或突围逃跑,但大多被清军包围歼灭。

清军在战后统计,共击毙敌军6000余人,而己方仅付出了158人阵亡、450人负伤的代价。

乌鲁木齐之战

乌鲁木齐之战面对这样的大好局势,刘锦棠决定趁热打铁,发动对乌鲁木齐的攻势。

乌鲁木齐位于新疆北疆的腹地,是阿古柏军事防线的重要节点,如果能成功攻占这座城池,就能进一步削弱阿古柏的抵抗能力。

左宗棠在兰州后方听闻前线捷报后,也迅速批准了对乌鲁木齐的追击计划,并指示刘锦棠务必要快速推进,以免给敌人留下整军备战的机会。

为了扭转局势,阿古柏急忙集中兵力,从四处抽调约5000名援军驰援乌鲁木齐。

刘锦棠以惊人的行军速度提前赶到乌鲁木齐。清军迅速包围城池,展开强攻。

清军炮火密集,士气如虹,而城内的守军则因缺乏支援和粮草支持而士气低迷。

一些士兵甚至在见到城外清军集结完毕时便已暗生退意。

在这关键时刻,阿古柏的援军尚未抵达,城内守军只能孤军作战。

刘锦棠命令部队迅速突破敌军的外防线,集中火力攻向城门。

猛烈的火炮轰击下,乌鲁木齐的防御接连告破,而负责守城的敌军指挥官无力指挥局势的挽回。

大量守军见势不妙,选择弃城而逃,甚至连基本的抵抗都未能组织起来。清军步步紧逼,在极短时间内便占领了乌鲁木齐的核心区域。

与此同时,阿古柏派来的援军尚在路上,得知乌鲁木齐城已失守,顿时陷入恐慌。

他们原本计划与城内守军形成夹击,可如今大势已去,再继续前进无异于自投罗网。

无奈之下,这支援军主力放弃了救援计划,迅速撤退到外围准备重新部署。

但刘锦棠可不会给对手喘息的机会,他命令小股精锐部队快速截击溃退的援军,并重创了敌方先锋部队。

据战后统计,清军在此役中共击毙敌军五六百人,而自身几乎无甚大的损失。

玛纳斯之战

玛纳斯之战如果说乌鲁木齐之战是清军进攻北疆的一场轻松胜利,那么接下来的玛纳斯之战则成为整个新疆收复战中最为惨烈和艰难的一幕。

玛纳斯城分为北城与南城,地势险要,城防工事坚固,清军若想彻底控制新疆,就必须攻下玛纳斯。

这座城池并未像乌鲁木齐那般易攻,敌军依托坚固的城防和密集布置的火炮,为清军的进攻制造了巨大障碍。

最初的进攻分为两路,分别由总兵冯桂增和额尔庆额率领。

他们原计划与中军主将徐学功配合作战,但由于两人为争功心切,未与中央部队做好联络便贸然发动了对北城的攻势。

头几天的战斗中,清军的攻势颇为凶猛,他们成功突破敌军初步阵地,斩杀敌兵300余人。

但由于两路部队相互配合不当,北城的清军很快陷入孤军奋战的困境。在敌军的猛烈反击下,冯桂增当场阵亡,而额尔庆额险些被俘,只能仓皇率残部撤退。

随后,总兵孔才接替冯桂增的指挥位置,与徐学功整顿部队后再次发起进攻。

这一次,他们汲取了上次失败的教训,通过周密部署和协调合作,成功迫使敌军弃守,清军顺利占领了玛纳斯北城。

北城的胜利并未带来全局的转机,南城的顽强抵抗让清军陷入了一场旷日持久的消耗战。

玛纳斯南城因其紧密的关隘结构和高墙,被称为“北疆铁城”。

在长达三个月的围攻中,包括总兵李大洪、熊佑林和参将陆辉先在内的多名高级将领相继阵亡,士兵伤亡数字更是居高不下。

实际交战记录显示,清军多次强攻南城,但都未能取得实质性突破。

最后的转机出现在敌军粮草告罄之后。

尽管顽抗到了极限,但守军因长期与清军对峙不得补给,最终在饥饿和疲惫中崩溃。

清军抓住这一机会发动总攻,最终攻克玛纳斯南城,将这座铁城收入囊中。

收复新疆的代价:六总兵之殇

收复新疆的代价:六总兵之殇清军在战略上取得了对新疆的全面胜利,但这伟大的胜利背后,则是无数将士血洒边疆的惨烈代价。

特别是清军中的高级将领——总兵的非正常阵亡数量,成为收复战中留给后人的沉痛记忆。

同治新疆战役投入了大量高级指挥官,但因战事极为激烈,又是长期远征作战,使得许多优秀的将领在疆场上命丧黄泉。

史料明确记载,战役期间,共有六位总兵级别的高级将领阵亡,他们分别是:冯桂增、李大洪、熊佑林、张大发、杜生荣和司世道。

总兵在清朝军制中是一支精锐部队的最高军事主官,品级相当于从二品,手握实权。

很多时候,总兵是统帅一方防线、甚至整个战区的核心力量。这六位总兵的阵亡某种程度上反映了新疆战事的艰苦与激烈。

以玛纳斯之战为例,总兵冯桂增因配合作战不当而孤军陷入敌阵,在奋战中受伤落马,被敌军乱刀砍杀当场身亡。而总兵李大洪则是在攻打玛纳斯南城时,被敌军密集炮火击中阵亡。

在达阪城之战结束后,清军内部统计显示,六位总兵级将领的牺牲直接导致了清军指挥系统数次紧急调整。

除了总兵外,其他副将、参将、游击等高级军官的牺牲数量同样惊人。

仅玛纳斯南城一场持久攻城战,就有多名武官相继倒在敌人的枪炮或者城下的堑壕中。

这些将领的牺牲为清军换来了胜利,为收复新疆奠定基础,但对于整个清军体系而言,损失高官如此之巨,已是百年来罕见。

这份沉重的代价,也让整个新疆收复战成为清朝晚期军事史上最大胆也是最壮烈的远征之一。

参考资料:

[1]邹礼洪.左宗棠新疆开发思想初探[J].新疆大学学报(社会科学版),2002,30(1):47-52