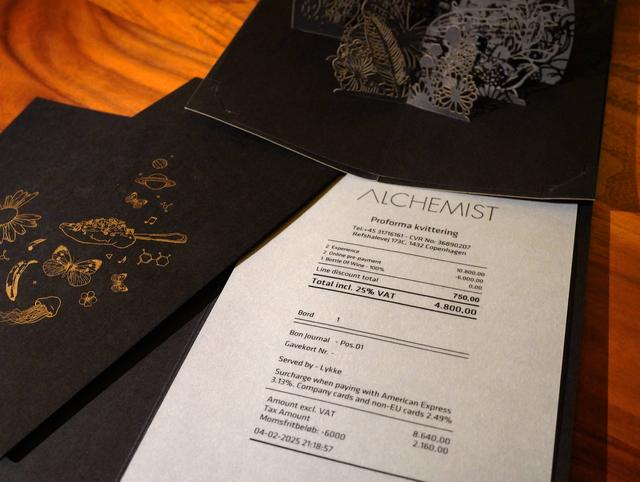

春节专程飞了趟哥本哈根,是因为订到了Alchemist,世界50佳第8名、米其林两星的成绩看起来不算拔尖,却因其极致用餐体验而成为全球最热门餐厅,每次开放座位几秒钟便被预订一空,候补名单多达万人。

餐厅开在城外小岛一座旧造船厂里,连招牌都没有,即使有谷歌地图,不留神还是错过,再找回去,发现一扇暗色金属大门,原地打转找门铃,根本没有,站在门口天寒地冻,几十秒之后,门自动开了,虽然受到了礼貌的欢迎,但还是感觉冷冰冰的。

在玄关,服务员简单介绍了餐厅理念,主厨Rasmus Munk试图将宗教、哲学、自然科学和艺术融合在一起,就像餐厅的名字“炼金术士”,创造一种包罗万象的感官体验,当天晚上我们将经历五个场景,迎来50个展示,其中28道是菜品,整个过程持续四到六个小时。

随即我们被带进一个小黑屋开启第一幕,电子屏幕亮起,回顾人类的历史,从古埃及到欧洲中世纪的神像、从文艺复兴到法国大革命的名画,从世界大战到信息爆炸的影像,幻灯片似的快速切换,一开始我还没反应过来,猛然发现画面里的每个人都长着自己的脸——想必是刚刚等候的时候监视镜头捕捉到了我们的面部信息。

首先,看到自己被异化的面孔感觉有被冒犯,其次,在如此尊重个人隐私的欧洲,餐厅没有获得授权就擅自使用我们的肖像,是可以的吗?最后,除了模板化的换脸技术,我找不到这段影片的任何意义,我为什么要看长成自己模样的拿破仑和蒙娜丽莎?

第二幕来到Lounge,落座享用Amuse bouche,这形式既像斯德哥尔摩Frantzen,也像上海EHB……一朵雏菊,用球化技术做开胃酒,Pisco Sour酒味不重,包裹柑橘很甜。

烟熏泡芙,鱼子酱搭配杏仁奶冻,鳌虾馅儿的泡芙咬开来呼出一阵青烟。

东南亚常见的Laksa,做了个乳化的冷凉版,虾膏和高良姜的味道很正,发酵紫甘蓝拉出沃罗诺伊图形。

一枚Omelette好似完美水波蛋,薄薄一层膜,手指一碰就起细纹,我都不敢用力,怕捏破了,孔泰芝士融和蛋黄馅儿,表面一层透明的意大利Pancetta和细屑般西班牙黑松露。

油炸小丸子,我以为是西班牙Croqueta,服务员介绍说是主厨在巴塞罗那最爱的伊比利亚火腿芝士三明治Bikini,这里用特殊处理过日本大米来做,还特意关照我们要拿手扯开来感受米的黏度,我们一吃,笑说这不就是中国的糯米吗?

最后再来点酒精,伏特加汤力水先浸渍再急冻,中间是北欧人喜欢的沙棘糖浆——开场食物虽小,但展现了北欧厨房高超的烹饪技巧,呈现也精美。

第二幕进入餐厅著名的穹顶空间,天幕投影巨大梦幻,错落排布低调餐桌,尽头是开放式厨房,场面气势不凡。

在葡萄酒底蕴深厚的欧洲,我们很少点新世界酒,但在丹麦这样的化外之地不妨一试,看中了酒单上最便宜的一款,出自加州的酿酒先驱,竟然还存有2001年的赛美蓉,可见酒窖之浩繁,侍酒师开断塞让我有点担心酒的保存,但事实证明它的状态好极了!杏子和榛子的味道,一丝蜂蜜质感,甜中带苦,事后查了才知道,葡萄老藤来自滴金。

第一道菜就令人目瞪口呆,竟然做了颗硕大又逼真的眼珠,服务员说这道菜叫1984,我们立刻懂了,乔治奥威尔的小说,老大哥在看着你,意在讽刺极权主义,“现在你们可以复仇了,挖掉老大哥的眼睛吧!”从瞳孔里舀出鱼子酱,底下是蛏子和蓝口,用鳕鱼眼睛做了层啫喱当角膜。

龙虾钳的灵感来源于纽约龙虾卷,丹麦起酥面包做成钳子,里面是鲜拆钳肉,外面撒发酵番茄粉,吃的时候蘸辣根黄油,我心想:直接给我个钳子不就好了?

跟着关注海洋微塑料污染问题,人类终将自食其果,所以上来一堆“塑料”,寡淡黏牙、吃着糊嘴巴,服务员让我们猜是什么做的,我猜糯米纸,答案是鳕鱼骨胶原,底下是油炸木薯粉裹鳕鱼。

每吃一道菜都要关注一个社会问题,有点心累,跟着一道没有背负任何意义的菜就很好:丹麦蟹打成浆,熬进壳增加蟹鲜,底下一层日本麻油炸吐司,做成可乐饼的样子,挂糊加挪威扇贝,鲜上加鲜。

3D打印的毕加索,明暗对比来自白豆泥和西班牙辣香肠Chorizo,薄饼上印着著名的公牛,拿来蘸酱把画家的脸抹掉,噱头大过味道。

端来一团粉色的肉,定睛一看是条栩栩如生的舌头,舌尖摆了几粒芒果牛肉挞挞,服务员建议我跟它来一个“深深的法式湿吻”……或许主厨觉得幽默,我只觉得恶心,浅浅舔了一下,光秃秃的硅胶质感尤为诡异,直接引起了我的生理不适,完全不记得牛肉的味道。

我以为舔舌头已经够可怕了,又上来一整只硅胶做的羊脑!外层头皮和内层脑浆都清晰可见,羊脑浆配樱桃,我快哭了,实在不想再看见任何硅胶做的仿生器官,此时就听到厨师在厨房里大喊:“来个眼睛,再来个脑子……”

终于上面包了,土豆淀粉做的“空气面包”,加入棕黄油、烤酵母、洋葱汁,起27层酥皮急冻再烘焙,搭配蛋黄酱和小何塞火腿,口感酥脆带香,但也难掩油腻。

接着主厨关注的是全球饥饿问题,全球有8亿人口填不饱肚子,同时有1/3的食物被浪费,他的解决方案是吃兔子——兔子吃草而非谷物,不会像牛那样放屁,造成温室效应,同时还是优质蛋白质的来源,所以我们面前有了两片盐腌生兔肉,搭配北非香料,哺乳动物的骨架则是丹麦著名银匠的作品,谢天谢地不再是硅胶。

一道玉米,源于主厨去委内瑞拉旅行时遇到的玉米馅饼Cachapa,这里填入了Morzzarella芝士——整套菜单,时而关注严肃的社会议题,时而又改良各地街头小吃,我找不到它们之间的关联,不论是味道还是逻辑。

果然,下一个是生物多样性问题,故事是:主厨年轻时开小摩托,戴着头盔一路会撞到许多虫子和花花草草,如今他发现它们几乎绝迹了,于是创制出这道菜。

我的问题是:为什么我要用硅胶铲子从透明玻璃板上刮下昆虫、蝴蝶和迷你花草?它们夹带着酸酸的啫喱,根本谈不上美味——如果需要解决主厨所关心的种种问题,我更愿意在实际生活中切身投入、切实解决,而不是花一整晚来吃听他的教化并咽下不可口的晚餐。

哦对了,还要关注动物福利,所以主厨使用散养鸡,并确保它们在农场度过了快乐的一生,然后呢,把鸡脚装进笼子里,上桌时服务员命令我们Free the chicken!

且不说吃鸡和救鸡本身就是悖论,我更的感受是:手捏一只油滋滋的鸡爪,鸡皮有热乎乎的触感,想到它曾是一只自由自在的走地鸡,肉瞬间就不香了,谁还在意鸡肉配泰式绿咖喱和罗望子酱裹炸虾土豆?

花费人民币六千块钱来吃这顿饭,此刻我只希望正常的食物盛在得体的容器里……恰好服务员跑来询问吃到现在感觉怎么样?我也只好如实相告,“太遗憾了,下一道菜也有点吓人,你要换菜吗?”“就让这一切继续吧……”

果然又来个鸡爪,中国人吃脱骨凤爪稀松平常,但欧洲人很少吃,主厨做这道菜是为了表达不浪费食物,酥炸鸡爪味道平淡,但鸡骨熬的冬阴功汤鲜浓异常,我刚刚反胃了好一阵,终于被抚慰。

进入甜品环节,一盅乌龙茶茉莉花油清汤,可惜透明米粉带塑料口感,像嚼不断的橡皮筋。

黑醋栗、橄榄油和香草冰淇淋形成“光线的反射”;彩色打印柑橘味蒙克的《呐喊》,我们莞尔一笑。

我以为甜品可以不再背负教义了,没想到来了颗维妙维肖的人类心脏还连着动脉,意在呼吁器官捐献,挖一勺,流出浓血,是樱桃和红花。

最后花生巧克力,拆开包装做成棺材模样,据说90%来自西非的可可都在恶劣的条件下生产,很多童工因此丧命,主厨借此比喻悲剧的发生,并承诺自己找的是靠谱的供货商。

在Alchemist用餐难免会想到上海的UV,同样使用沉浸式投影,这里的叙事更宏大更负社会责任感,手指食物包括舔餐具在内也很像曼谷Gaggan,但更多北欧白人男性的精英主义,食物有几道味道还不错,但大多是为了迎合政治正确而生搬硬套。

第四幕,我们穿上鞋套和围兜兜,被带入一间涂鸦小屋,一位默剧演员让我们先尝一下颜料的味道,好像是牛奶巧克力?随后往墙上泼墨创作——慢着,主厨师讲了一晚上的环保,这里所做的不恰恰相反?大小满罐的颜料不是浪费?满墙涂鸦第二天擦掉不是浪费?离场的时候脱下装备,我对厨师说:“鞋套肯定是一次性的,希望质地那么好的围兜兜可以重复使用。”

第五幕在阳台,也就是穹顶阁楼,迎接Pertit Four:琥珀里镶嵌可食用蚂蚁,鸭油、焦糖和鸭蛋白霜很平衡,丹麦的街头小食不多,焦糖炒杏仁算一道,最后是做成胡须形状的巧克力蛋糕,客人可以拿起来自拍——又一可悲的风潮,一切都变得可视化、具象化,以迎合食客录影拍照。

当晚的最后一个亮点:得知我们的感受,主厨大方免去了我们的酒钱,还送了两杯滴金,刚好跟白葡萄酒呼应!