题记:数字笔墨间的书法修行

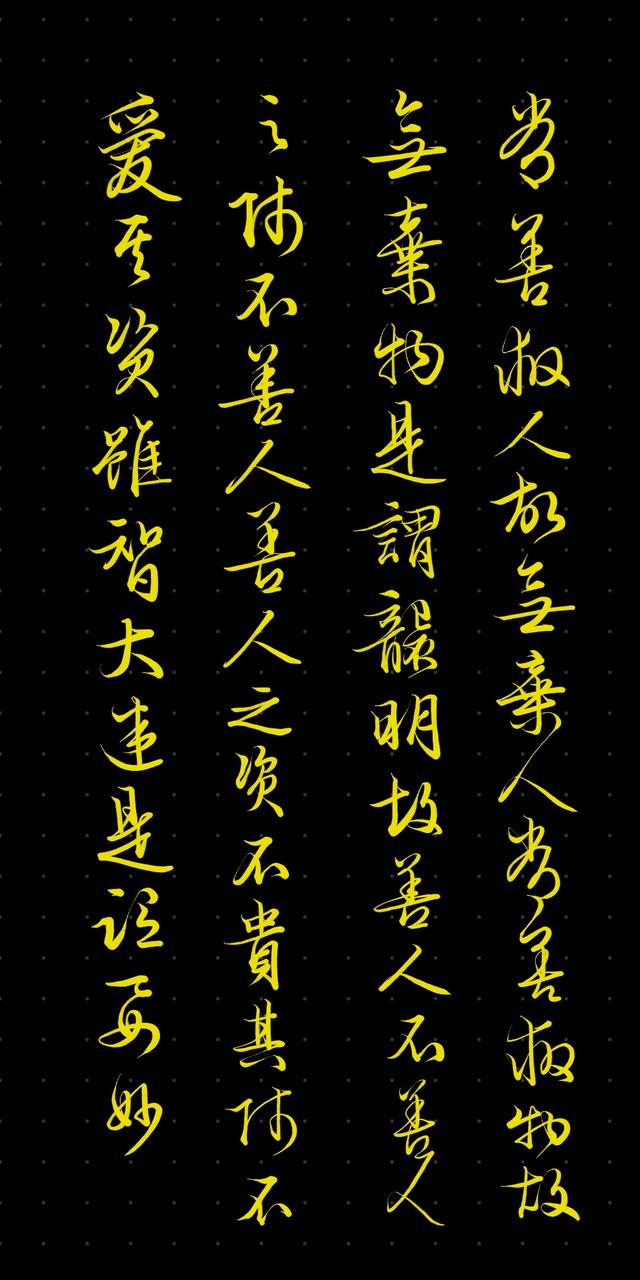

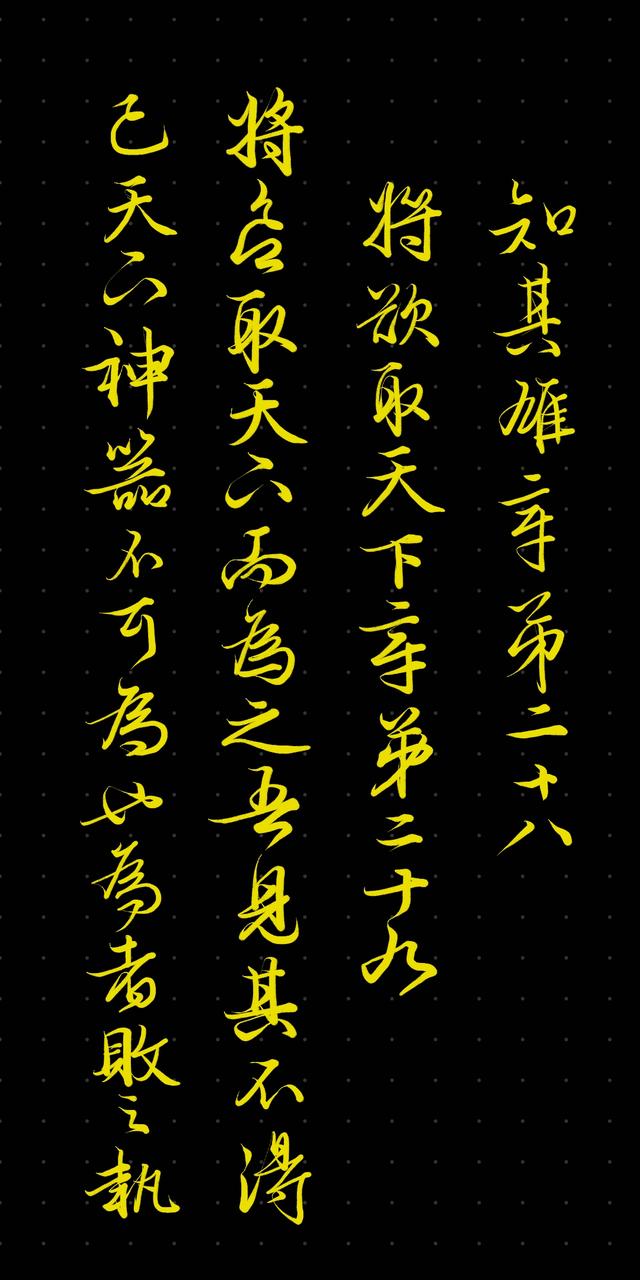

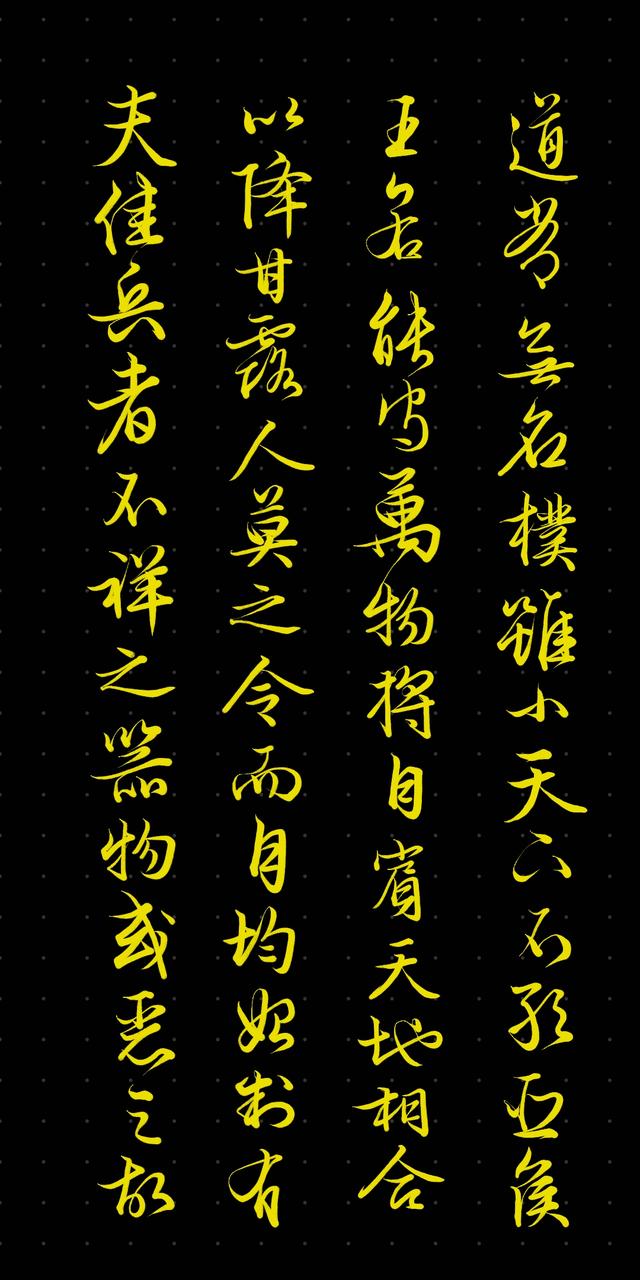

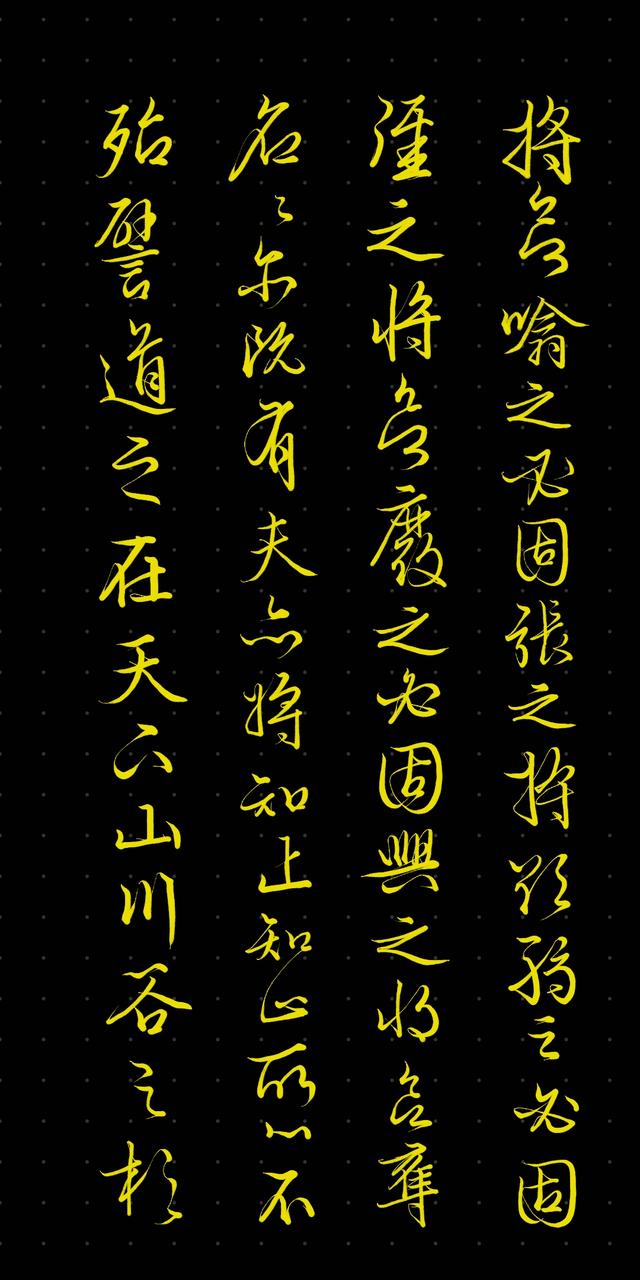

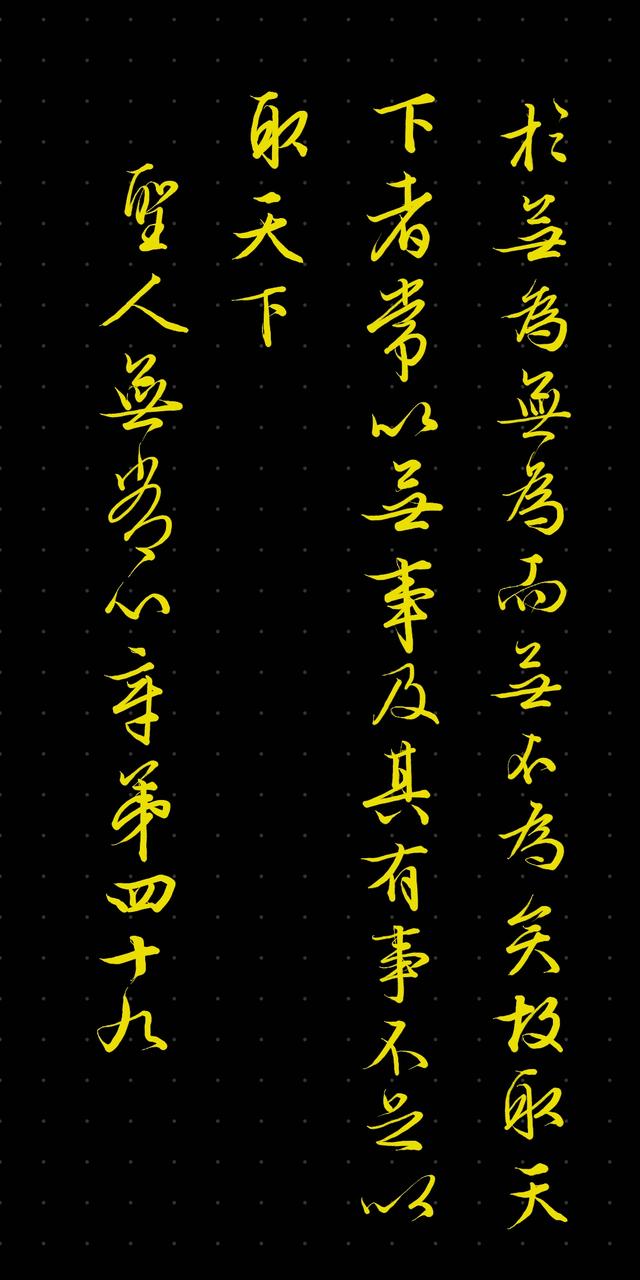

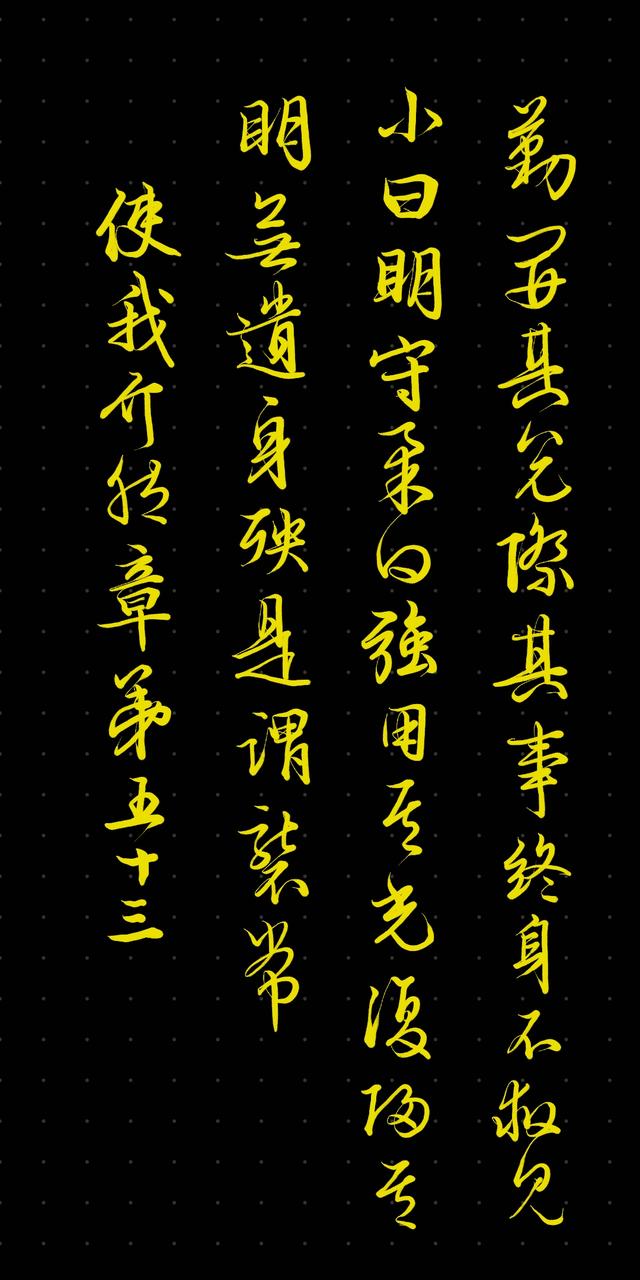

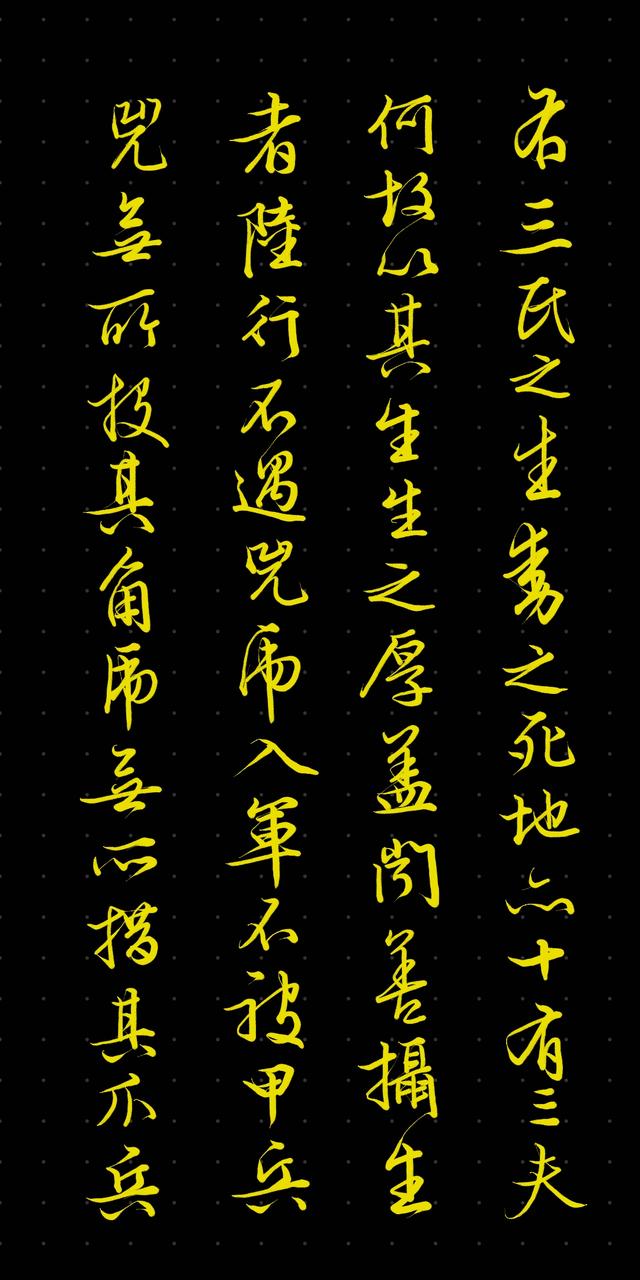

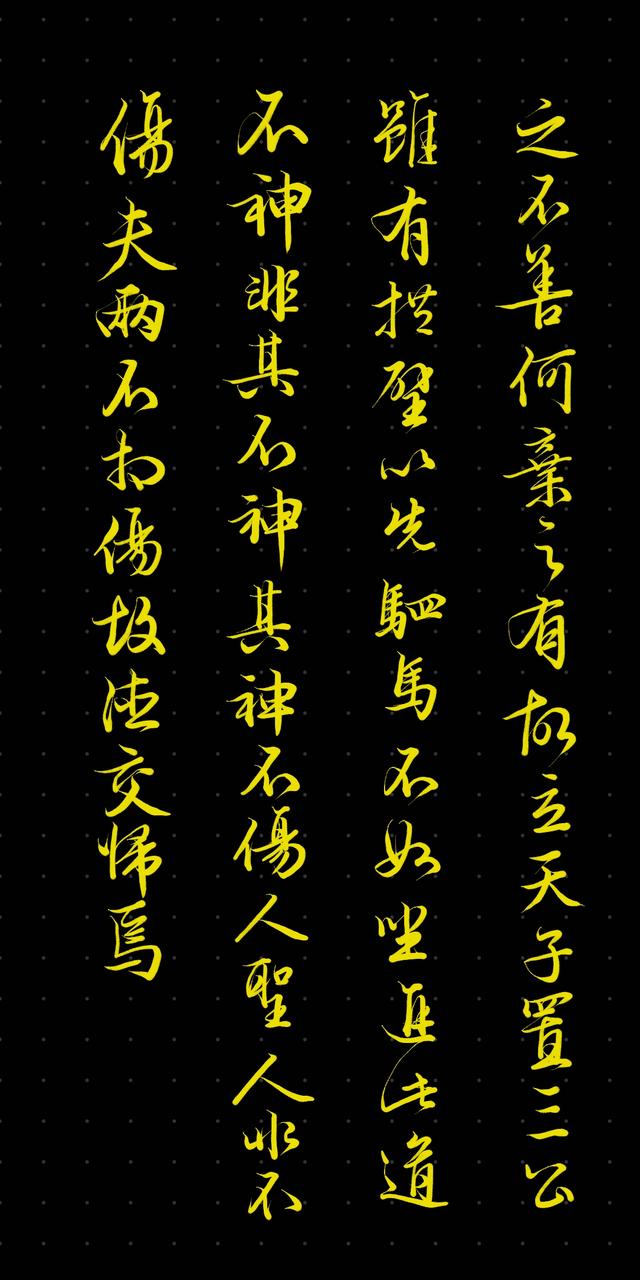

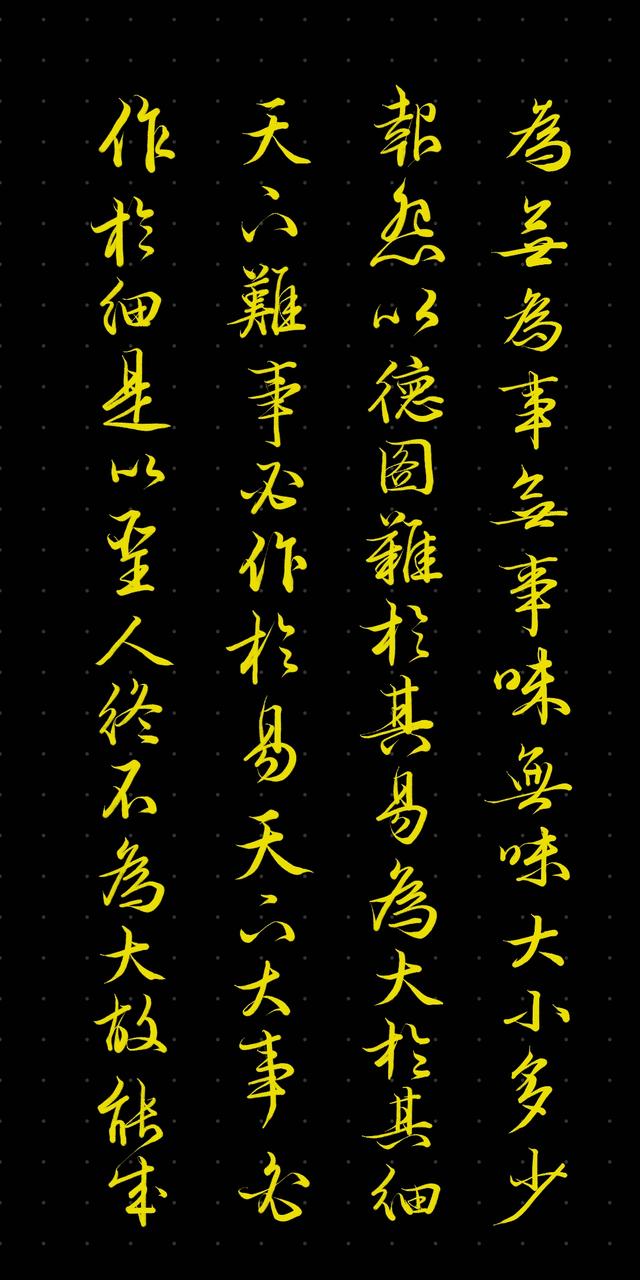

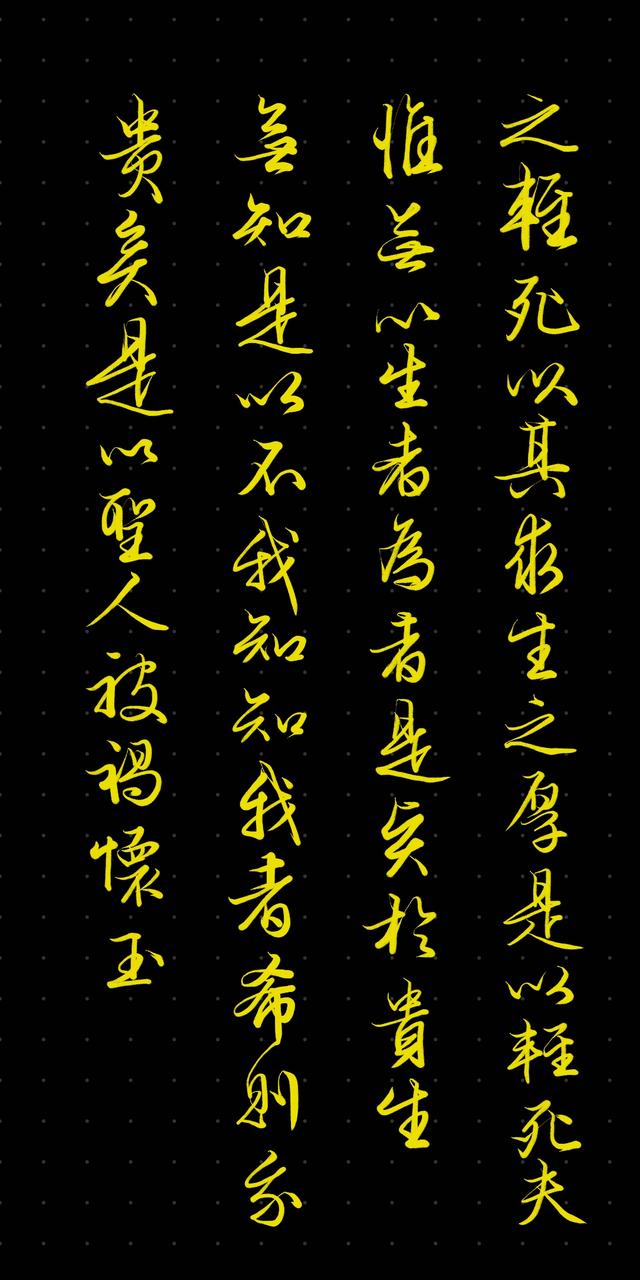

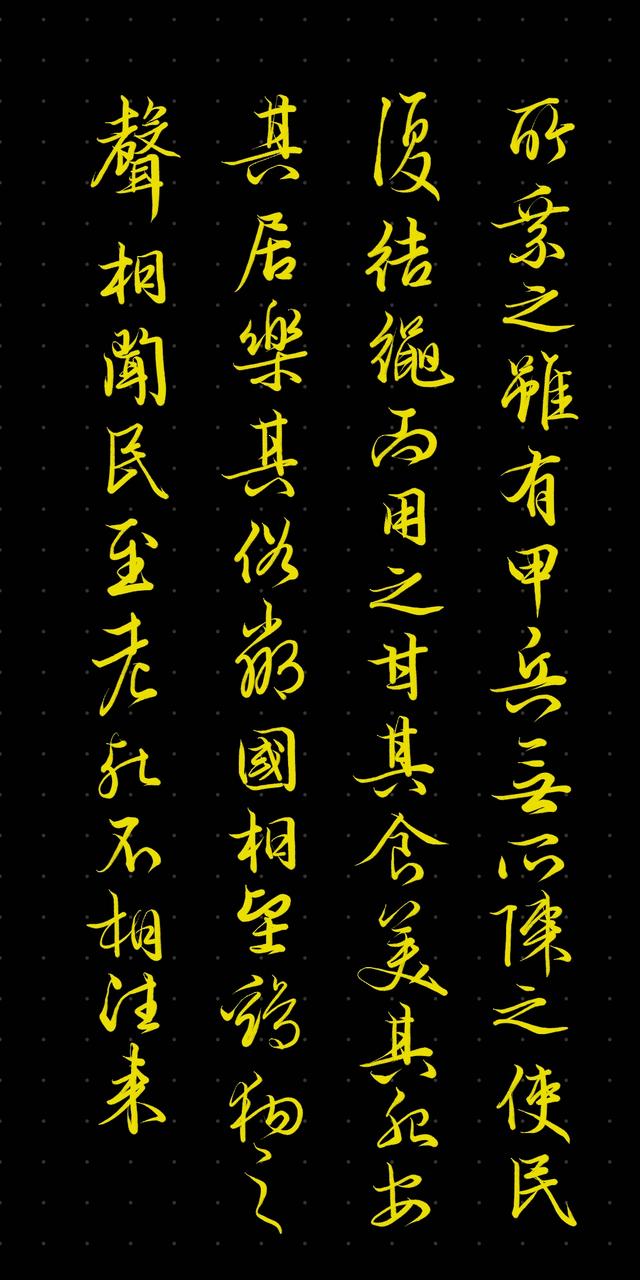

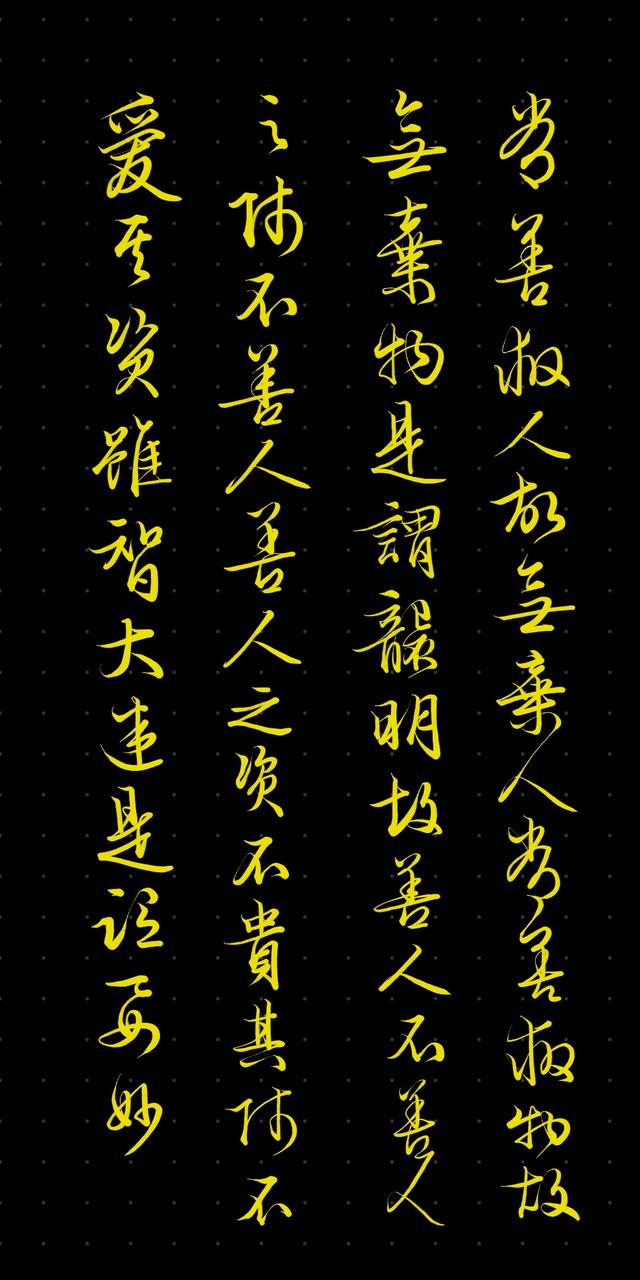

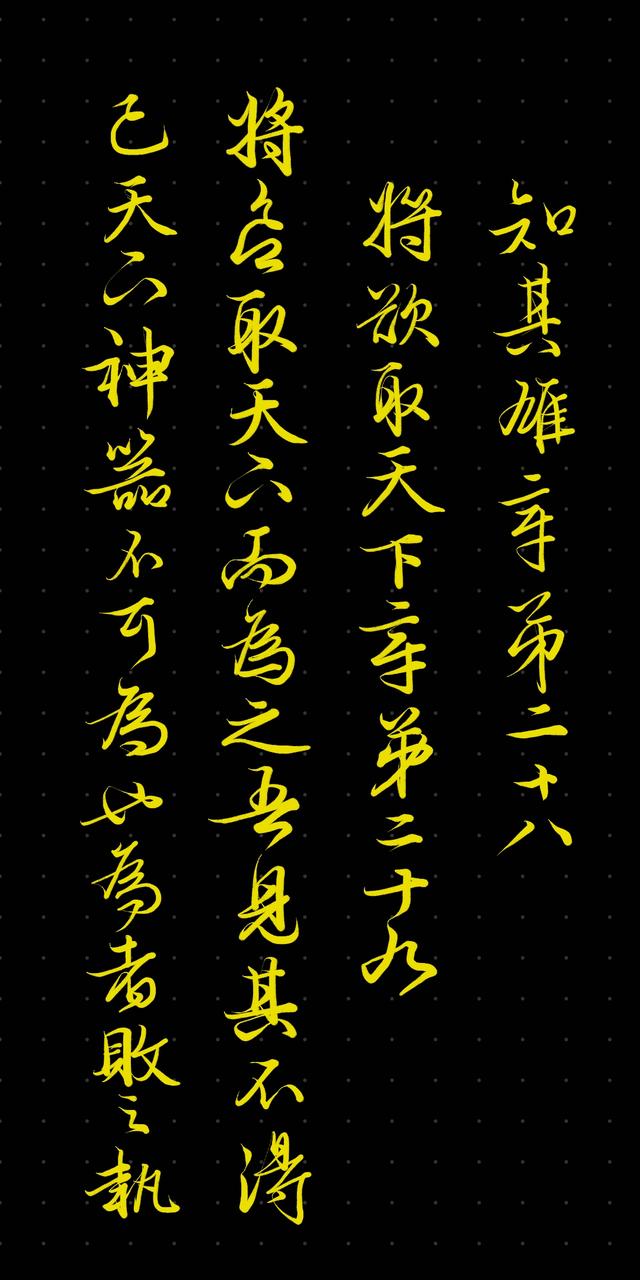

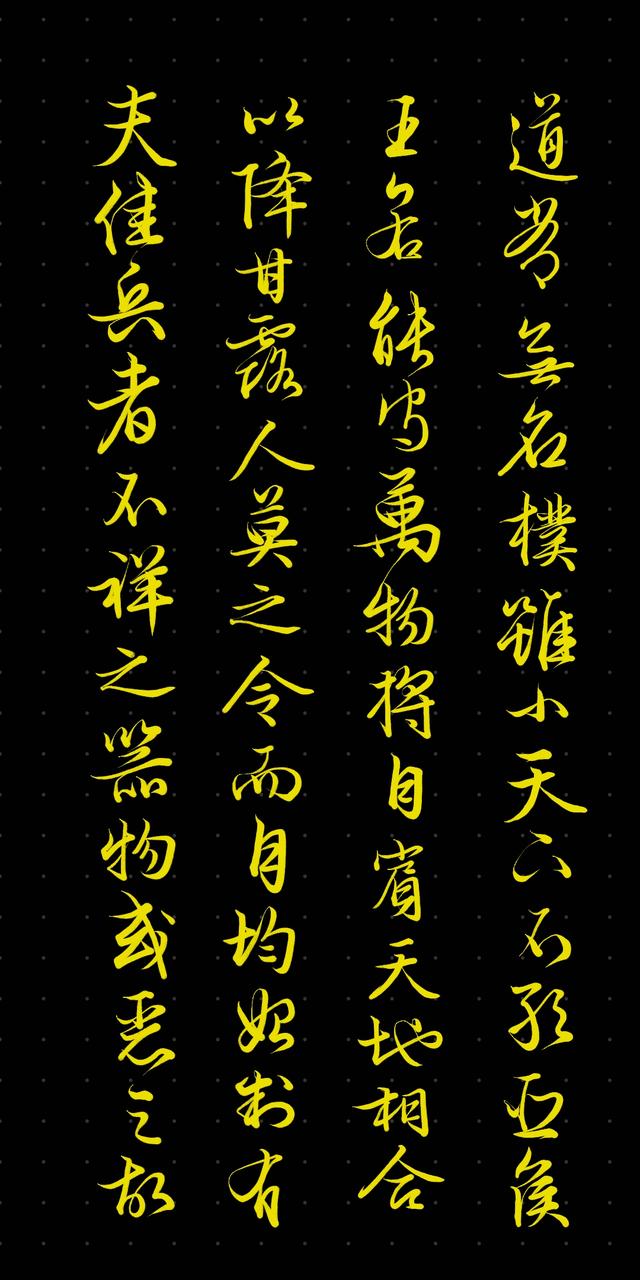

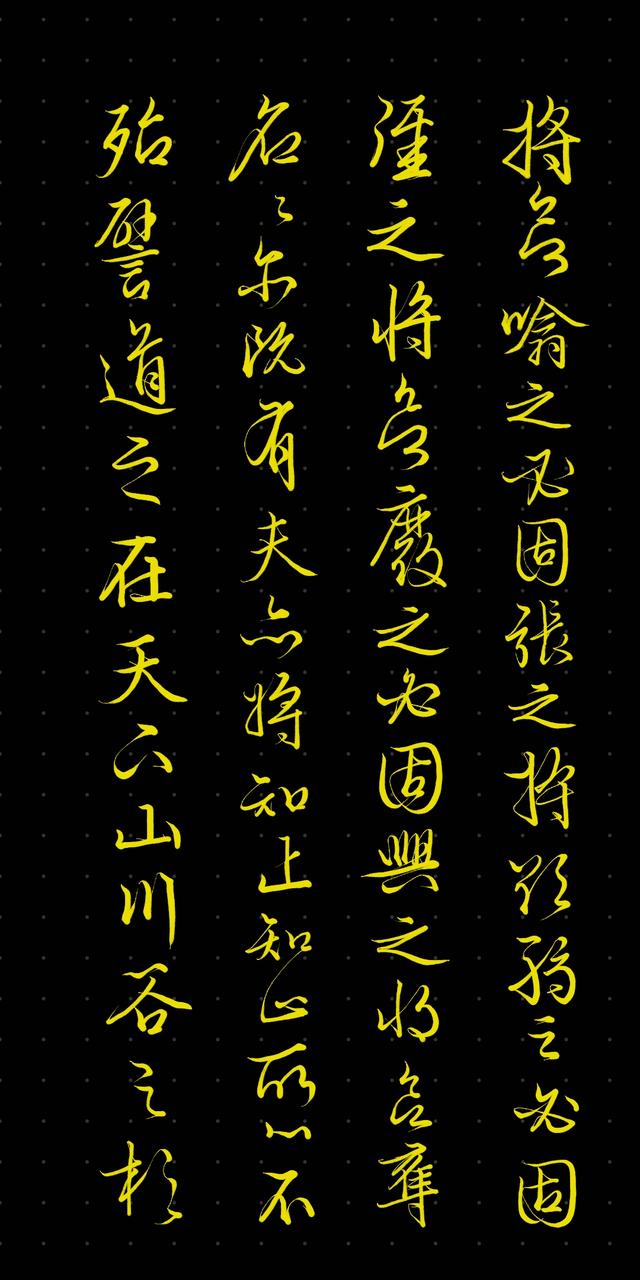

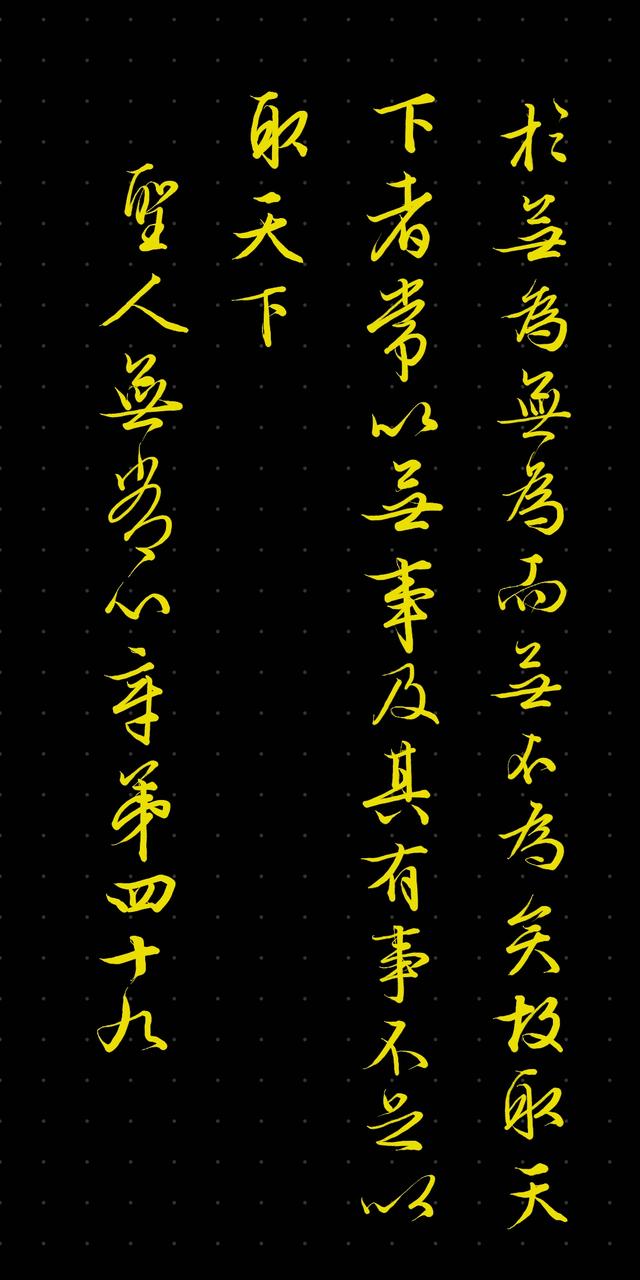

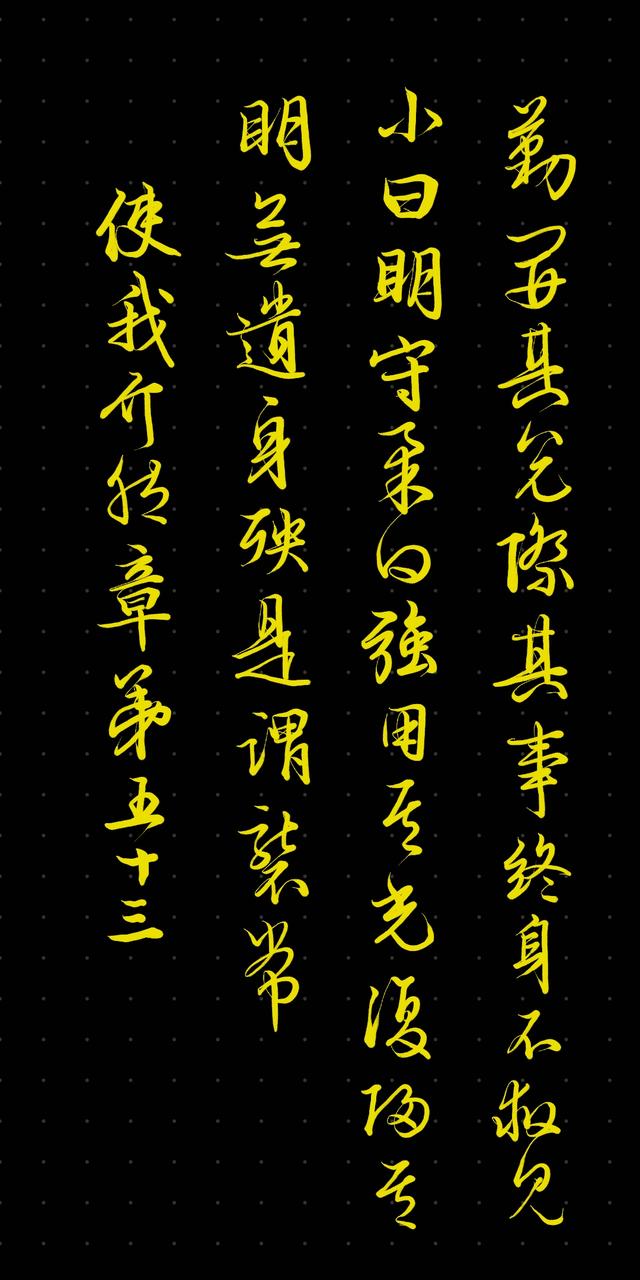

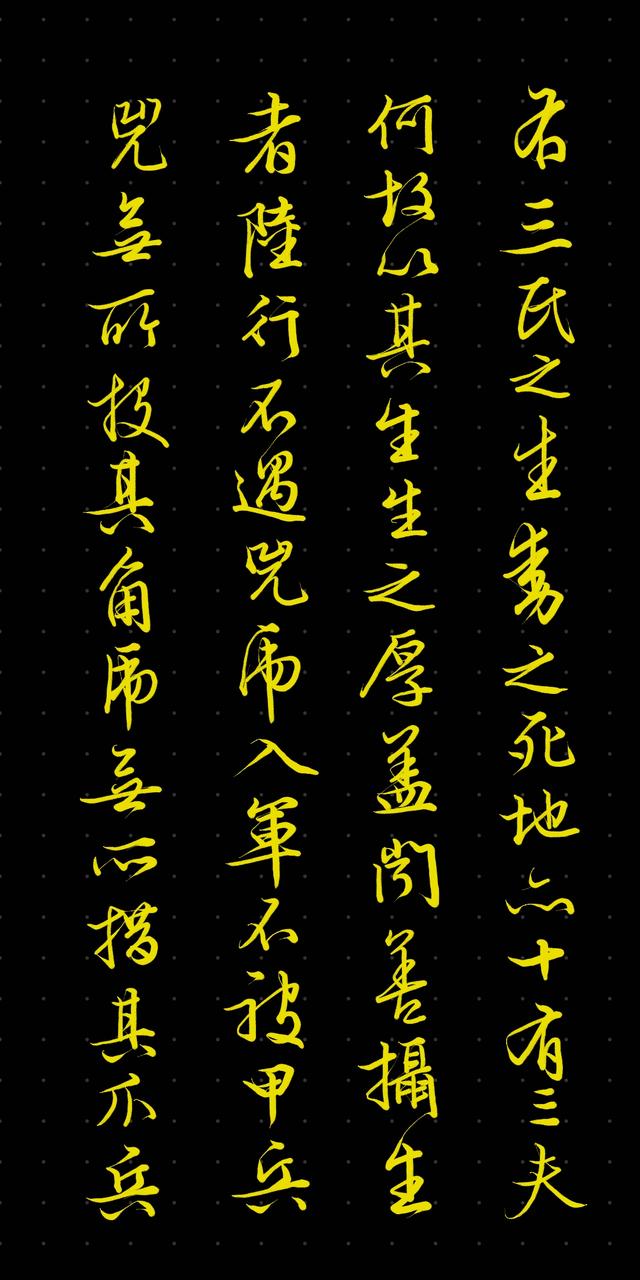

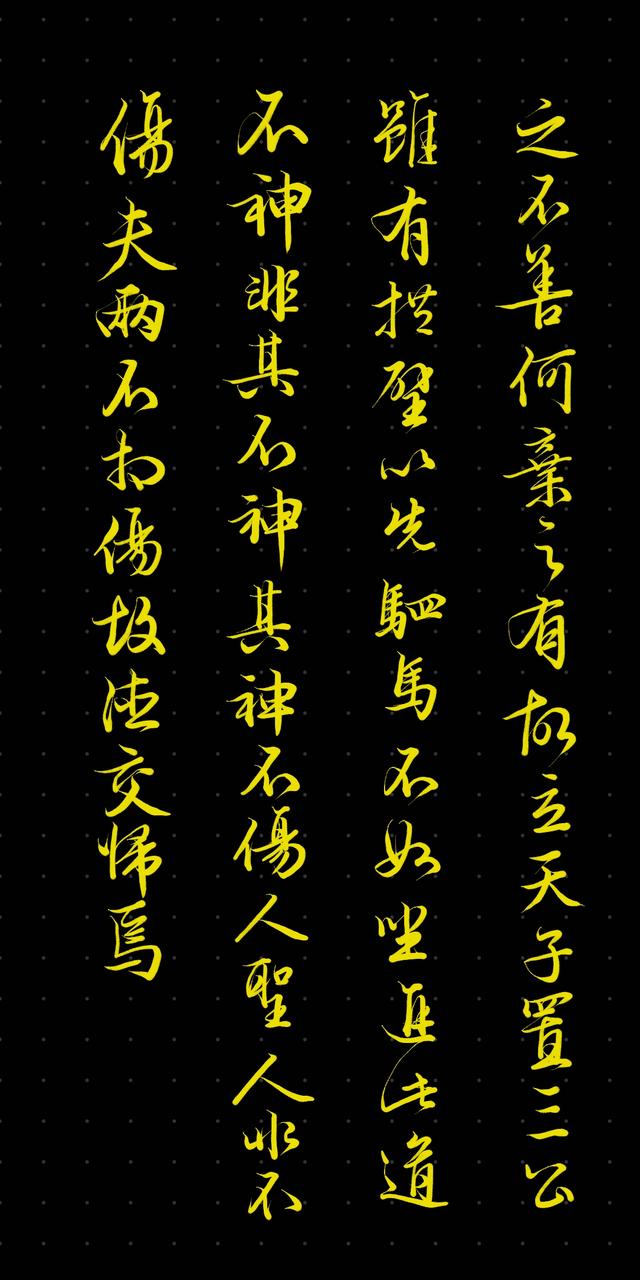

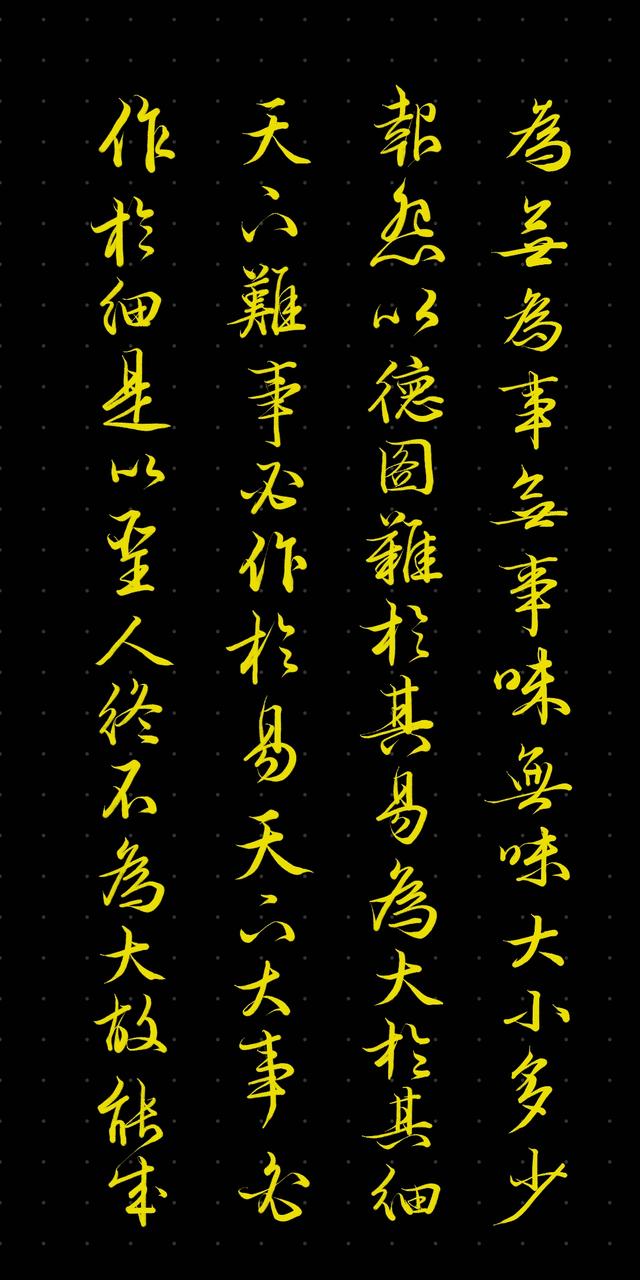

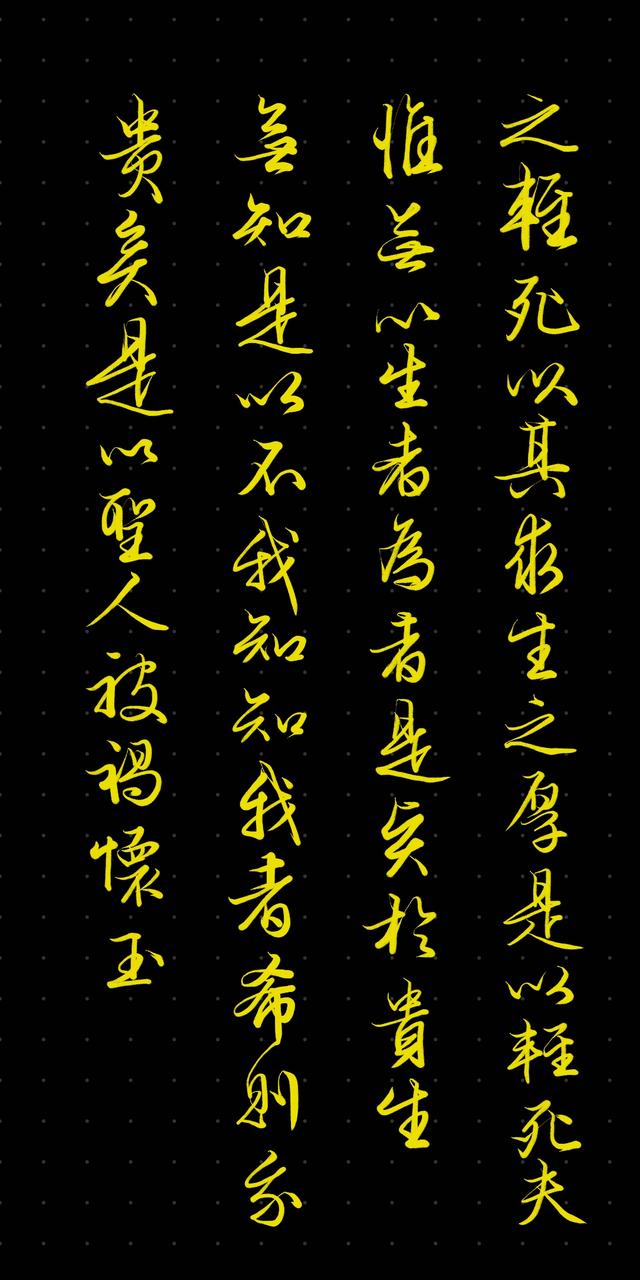

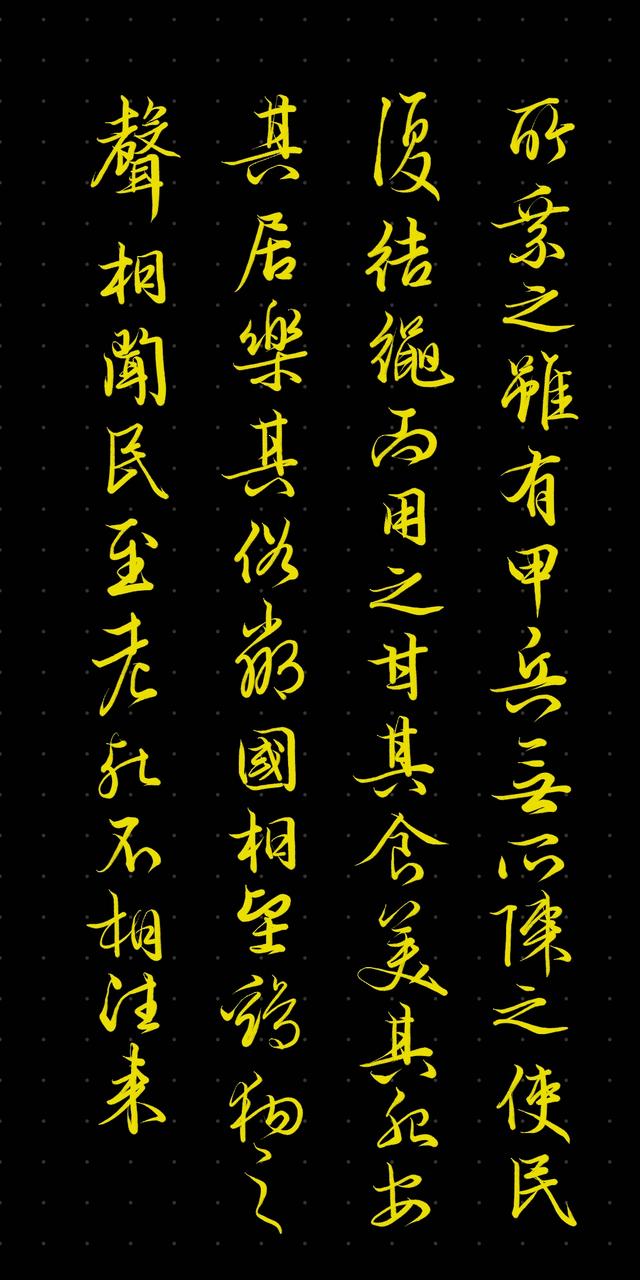

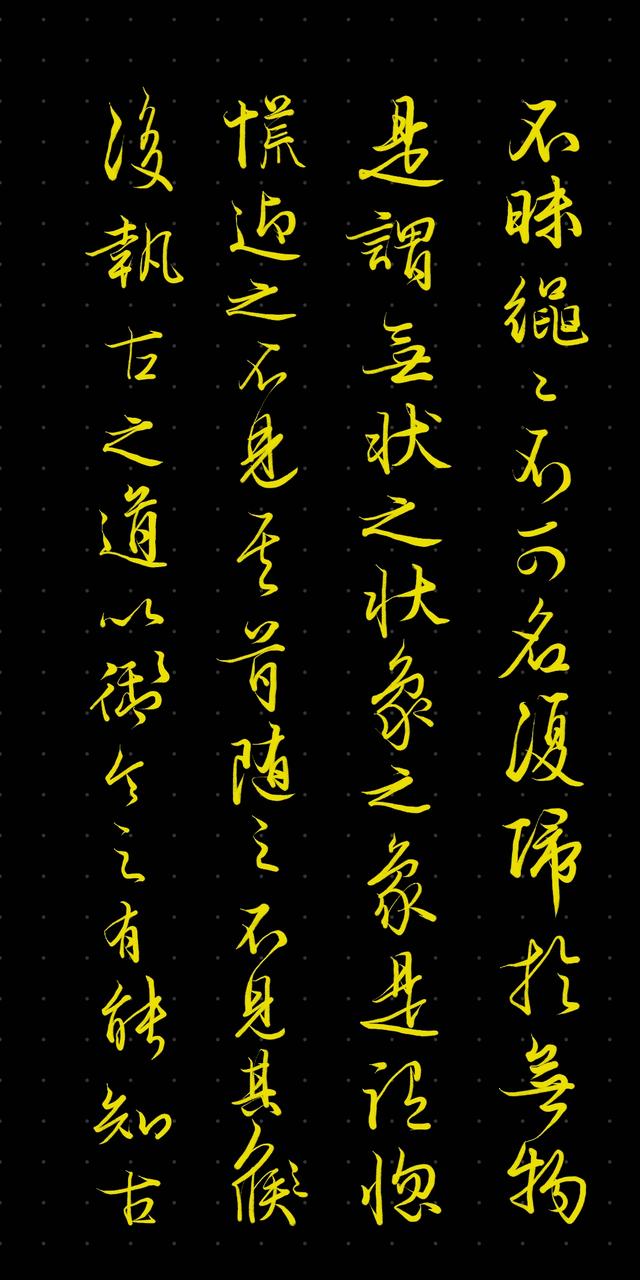

执三星Spen已逾数载,以其内置【三星笔记】软件中的"毛笔刷"笔型,于闲暇之时,潜心临摹。尤钟情于文徵明行书,其笔意遒劲,气韵生动,每每临写,皆有所悟。今不揣浅陋,分享临摹文徵明八十九岁所作行草《道德经》。临摹之作凡四行一页,共一百二十四页,四百九十五行。经年累月,于数字笔墨间揣摩古人笔意,结合多年临习之感悟,愿与同好共探书法之妙,同品翰墨之韵。

正文临摹是中国书法传承千年的重要学习方式,它不仅是技法的传承,更是一场跨越时空的心灵对话。在临摹过程中,学习者通过笔墨与古人交流,在反复揣摩中领悟书法真谛,最终实现自我艺术风格的塑造。这个过程恰如禅宗所言"明心见性",在笔墨流转中照见本心,在技法锤炼中参悟艺术真谛。

一、形似之境:技法的传承与突破初学临摹,首要追求形似。唐代孙过庭在《书谱》中云:"察之者尚精,拟之者贵似。"这一阶段需要学习者仔细观察字帖中的每一个笔画,揣摩其起笔、行笔、收笔的细微变化。唐代书法家欧阳询在《三十六法》中提到"排叠""顶戴""穿插"等结构法则,对于初涉临摹的人而言,这些法则是理解和构建字形结构的关键指引。例如,写"三"字,需注意三横的长短比例和间距均匀,体现"排叠"之法,力求使写出的笔画与字帖上的形态尽可能相似。在追求形似的过程中,学习者会经历从生疏到熟练的转变。元代赵孟頫曾说:"用笔千古不易,结字因时相传。"起初可能连基本的横竖都写不直,经过反复练习后,逐渐能够把握字的结构和笔画特征。这个过程看似枯燥,实则是书法基本功的积累阶段。

形似阶段的临摹要求学习者放下自我,完全投入到对范本的模仿中。明代董其昌在《画禅室随笔》中提出:"学书不从临古入,必堕恶道。"这种看似被动的学习方式,实际上是为日后的创新打下坚实基础。正如清代刘熙载在《艺概》中所言:"不似则失其所以为诗,似则失其所以为我",形似与神似的关系值得深思。

二、神似之境:审美的觉醒与升华当技法达到一定水平后,临摹进入追求神似的阶段。宋代黄庭坚在《论书》中强调:"学书须要胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。"这一阶段的学习者开始关注字帖的气韵和神采,试图通过笔墨表现古人的精神境界。这是一个从"技"到"艺"的升华过程。在追求神似的过程中,个人的审美意识逐渐觉醒。南朝王僧虔在《笔意赞》中提出:"书之妙道,神采为上,形质次之。"学习者开始能够辨别不同书家的风格特征,理解书法作品背后的文化内涵。这种审美能力的提升,反过来又促进了对技法的更高追求。例如,临摹王羲之的《兰亭集序》,书者要体会其在兰亭雅集时的心境,感受那种文人的闲适、超脱与对自然生命的热爱,从而在书写中融入这种精神气质。

神似阶段的临摹要求学习者具备更强的感悟能力。明代项穆在《书法雅言》中说:"书之为言散也,舒也,意也,如也。"不仅要观察字的外形,更要体会书写者的心境和情感。这种深层次的领悟,使临摹从单纯的技法练习升华为艺术创作。

三、化境之境:自我的确立与超越当临摹达到一定境界后,学习者开始尝试在作品中融入个人风格。清代石涛在《画语录》中提出:"我之为我,自有我在。"这是一个从"无我"到"有我"的转变过程,标志着书法艺术个性的形成。

在化境阶段,学习者对笔墨的掌控达到随心所欲的境界。唐代张怀瓘在《书断》中描述:"心手相师,势与理会,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞。"他们能够根据不同的书写内容和情感表达需要,灵活运用各种技法。这种能力的获得,是长期临摹积累的结果。

最终,临摹者完成从学习者到创作者的蜕变。宋代苏轼在《论书》中说:"吾书虽不甚佳,然自出新意,不践古人,是一快也。"他们不再拘泥于某家某派,而是能够博采众长,形成独特的艺术风格。这个过程体现了中国书法"师古而不泥古"的传承理念。

临摹之道,既是技法的传承之路,也是艺术生命的成长之路。在这个过程中,学习者通过笔墨与古人对话,与自我对话,最终实现艺术境界的升华。这种独特的艺术传承方式,使中国书法在千年传承中始终保持活力,不断焕发新的生机。历代书论家的真知灼见,为我们揭示了临摹的真谛,指引着我们在书法艺术的道路上不断探索前行。