尼克松的“世纪之悔”?

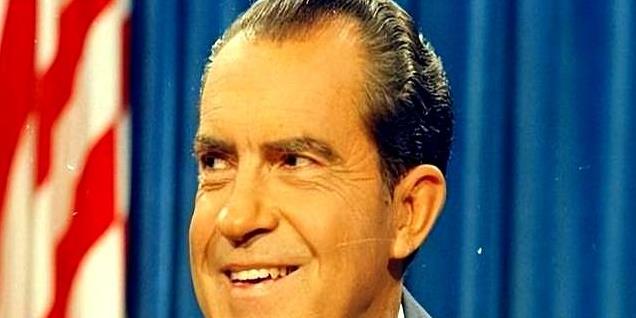

1972年访华:一场精心设计的战略博弈与意外收获1972年2月,一架庞大的波音707飞机缓缓降落在北京首都机场,打破了东西方世界长达二十余年的冷凝。走下飞机舷梯的,是时任美国总统理查德·尼克松,他此行,开启了中美关系正常化的序幕。然而,数十年后,这位曾经的“世界领袖”却在回忆录中坦言,他后悔了那次访问。这究竟是怎么回事?这背后隐藏着怎样的历史权谋和战略算计?

一、冷战的阴影与中美关系的冰点

20世纪50年代,新中国成立之初,世界格局正处于冷战的严峻考验下。美国秉持着遏制共产主义的意识形态,将新中国视为苏联的盟友,对其采取了长期的外交和经济封锁政策。朝鲜战争的爆发更是加剧了这种对抗,中美关系跌入冰点,彼此间充满了猜忌和不信任。美国对中国大陆实行全面禁运,切断了中国与国际社会的经济联系,并积极支持台湾国民党政权。与此同时,中国也坚定地站在社会主义阵营,与苏联结盟,对抗西方阵营。这段时期,中美之间的交流微乎其微,双方仅限于通过第三方进行间接接触。美国对中国了解有限,更多的是基于意识形态的偏见和冷战思维的判断。中国方面则致力于自身建设,同时密切关注着国际局势的变化,寻找突破冷战僵局的契机。

二、联中抗苏:尼克松的战略棋局到了20世纪60年代末,美苏冷战进入白热化阶段。苏联的军事实力不断增强,其在东欧的影响力日益扩大,对美国构成了巨大的威胁。尼克松上任后,敏锐地意识到单靠美国的力量难以对抗苏联,他需要寻找新的战略伙伴。

此时,中苏关系破裂为尼克松提供了千载难逢的机会。中苏两国在意识形态和地缘政治上存在深刻矛盾,爆发了多次边境冲突。尼克松政府判断,中国可能成为对抗苏联的有力盟友。这一战略思想的核心,就是“联中抗苏”。然而,“联中抗苏”并非易事。美国需要向中国释放善意,缓和两国之间的紧张关系,才能赢得中国的信任。尼克松访华,正是这一战略的核心环节。这是一场精心设计的战略博弈,尼克松需要在不放弃对台支持的前提下,与中国建立某种程度的合作关系。

三、破冰之旅:细节与转折尼克松访华的细节至今仍为人们津津乐道。1972年2月21日,尼克松的专机降落在北京,受到中国领导人的热情迎接。在为期七天的访问中,尼克松与毛泽东、周恩来等中国领导人进行了多次会谈,双方就一系列重要问题交换了意见。尼克松访华的成功,在于双方都找到了共同的利益点。美国需要一个对抗苏联的战略伙伴,而中国则需要打破西方世界的封锁,改善国际环境,发展自身经济。双方在“一个中国”原则上达成了共识,签署了《上海公报》,为中美关系正常化奠定了基础。

然而,值得注意的是,《上海公报》在台湾问题上的表述较为模糊,这体现了中美双方在这一问题上的微妙平衡。美国并没有放弃对台湾的支持,而是采取了战略模糊的策略。

四、战略的得失与意外的收获

尼克松访华的战略目标,主要在于对抗苏联。通过与中国建立联系,美国希望能够牵制苏联,减轻其在全球范围内的压力。从这个角度来看,尼克松访华在一定程度上取得了成功。中美关系的改善,确实对苏联的战略布局造成了一定的影响。然而,尼克松的战略算盘并没有完全打响。他低估了中国在国际事务中的独立性以及其发展速度。中美关系的改善,不仅有利于美国对抗苏联,也为中国提供了巨大的发展机遇。中国利用与美国建立外交关系的契机,积极发展与其他国家的关系,迅速融入国际社会,并在改革开放后取得了举世瞩目的成就。

这或许就是尼克松在晚年后悔的原因之一。他原本希望利用中国来对抗苏联,却没想到中国借此机会获得了更大的发展空间,改变了国际力量对比。五、历史的回响与未解之谜

尼克松访华是20世纪最重要的外交事件之一,它不仅改变了中美两国之间的关系,也深刻地影响了世界格局。这场历史性的访问,是一场充满战略算计和复杂权谋的博弈,其结果既在意料之中,也在意料之外。尼克松晚年的后悔,或许并非仅仅是对战略失误的反思,更可能包含着对历史进程不可逆转的无奈。他试图利用中国来达到自身的战略目标,却最终促成了中国崛起,这其中的复杂性,值得我们深思。如今,中美关系依然是世界格局中的关键变量。回顾尼克松访华的历史,我们应该以更全面的视角,更深刻的理解,来审视这场历史性事件的意义和影响。 尼克松的“世纪之悔”,也为我们提供了宝贵的历史教训:国际关系错综复杂,战略博弈充满变数,任何简单的算计都可能带来意想不到的后果。 中美关系的未来走向,仍然是一个充满挑战和机遇的问题,需要我们不断地探索和思考。