不少皇帝其实并不爱听别人的进谏,历史上有挺多说了真话的大臣,最后都没啥好结果。

皇帝嘛,说话那就是“一言九鼎”,喜欢听的自然是“皇上圣明”,谁乐意整天被人对自己的决策指指点点呢?

但其实,皇上也是个普通人,做事说话的时候,出错也是在所难免的。

这时候,就得看臣子们怎么巧妙说话了。

要如何做,才能在给出建议和提醒的同时,又不至于让“上头的人”发火,给自己招来麻烦呢?

其实,遇到问题别怕,总会有解决的办法比它多。

咱们来讲个小故事瞅瞅。

【简雍讲了个“荤段子”】

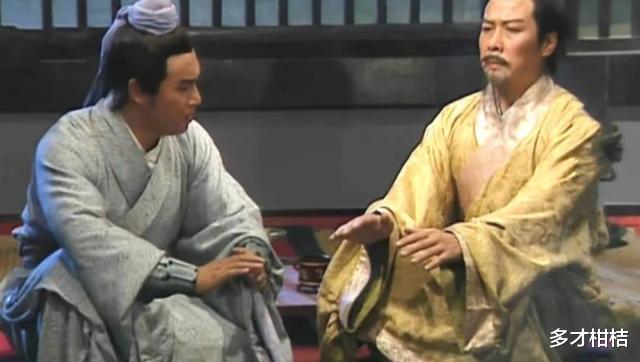

说起来,三国那会儿,刘备已经在四川当上了皇帝。

这天,他领着几个随从出去打猎了。

刘备正骑在马上,兴高采烈地飞奔时,突然有个人骑马追了上来,他边挥手边靠近,看起来像是想和刘备说点什么。

刘备仔细一看,发现来的人是自己的智囊简雍。

接着,刘备朝简雍问道:“有啥要紧的事儿吗?”

简雍挥动手中的马鞭,往前方一点,说道:“老大,瞅瞅那边!”

刘备顺着简雍指的方向望去,只见前方有一对男女肩并肩走着,除此之外,也没啥特别的。

他琢磨着,简雍可能是觉得那对男女打扰了他打猎的兴致,打算把他们赶走。

刘备以“视民如亲”闻名遐迩,他笑着讲道:“他们按他们的方式行事,对我们没啥影响,咱不必理会。”

简雍一脸认真地跟刘备讲:“主公,事情不是这样的。那对男女在大白天想干不正当的事儿,咱们得把他们抓起来,好好整治一下这股歪风邪气。”

这话让刘备愣了一下,他再次瞅了瞅那对男女,发现他们穿着得体,脸上没啥异样,走路和动作也都挺正常。

刘备就装出一副生气的样子对简雍讲:“这太不像话了!他们要是干了那见不得人的事儿,你是怎么打探到的?咱们手里没确凿的证据,咋能随随便便就把人给扣了呢?”

简雍镇定自若地回答:“那肯定是有证据的,他们手里有那个家伙呢!”

这个玩意儿到底是啥,说起来有点不礼貌,古书上含蓄地称为“彼有特物”,简而言之,就是那种没法明说的“成人笑话”里的东西。

刘备一听就明白了,立马放声大笑起来。

简雍还是板着脸,继续说道:“老大,这就像家里放着酿酒的家伙什儿,难免会让人动心思偷着酿酒一样!大王得给他们点颜色瞧瞧,治他们的罪!”

刘备这时总算搞懂了简雍话中的含义,他马上吩咐手下过来,废除了之前发布的一条命令。

那一年,蜀地遭遇了严重干旱,粮食收成大大减少。刘备身为国君,肯定得琢磨着怎么把这粮食短缺的问题给解决了。

接着,他出台了一个规定,就是不让老百姓自己酿酒了,因为酿酒得用掉好多粮食,这可不是一笔小开销。

不过,那时候喝酒挺风靡的,总有人心里惦着这事儿,因此刘备特地找人盯着,一旦发现就严惩不贷,这样才算是有了点成效。

但在执行禁酒令时,检查人员却采取了简单粗暴的方式。他们只要一进百姓家门,看到酿酒的家伙什儿,二话不说就把人给抓了,罪名就是“违反禁酒规定”。

被逮住的那个人心里头肯定直喊冤,可也没辙啊。

这个指令是刘备发出的,难道说刘备这做法不对?这不就跟“节约粮食”唱反调了吗?

但要是藏着掖着不说,一直这样严抓狠打,老百姓心里肯定会有不满,对朝廷的形象也不大好。

几位官员聚在一起合计了一下,决定找简雍来出出主意。

简雍和刘备那可是铁哥们儿,让他去跟刘备提个醒,应该挺合适的。

简雍也了解了这个情况,心里琢磨着得跟刘备提一嘴,于是就很爽快地应承了,这才有了后来刘备打猎时,他们之间的那段交谈。

刘备意识到了之前的做法不对头,随后便下令,把那些仅仅因为家里有酒具就被错怪的人给放了。

【简雍其实是真正的“老资格”】

简雍这家伙,居然敢在皇帝老儿面前开起低俗玩笑,真是够大胆的,简直有点儿不把刘备放眼里。而且啊,这不是他一时兴起,劝谏刘备才这样做的,简雍平时就是这样没规矩。

平时,刘备请客吃饭,叫上百官一起来,那些官员们都是穿着正式的衣服来的,这算是基本的规矩吧。

简雍这个人,穿衣服根本不拘小节,看到什么就穿什么,跟在家吃饭一样随性自在。

刘备瞧见了,却一点也没动怒。

这是因为刘备了解简雍的个性,对他的脾气早就见怪不怪了。

说到底,简雍和刘备是老乡,他打小就跟在刘备身边,他俩的友谊能追溯到打黄巾军之前,比关羽和张飞跟刘备结识得还早呢。

有些人或许还记得,《三国演义》里头,水镜先生司马徽跟刘备聊起“能人”的话题时,在举荐徐庶前头,他先是把简雍等几个出谋划策的人给“说了一通不是”,讲他们没啥真本事,根本帮不上刘备啥大忙。

但那只是虚构的小说故事,不是真实发生的历史事件。

其实,简雍跟着刘备混的时候,也有过自己人生的闪亮时分。

简雍的主要职责就是跟着领导四处跑,经常和人聊天打交道,负责传递信息和出使任务。

分析一下这简单的十二个字,就能明白简雍其实就是刘备的“私人助手”。他负责处理刘备身边的许多政务,帮忙“搞定”各种事情。有时候,他还得代表刘备外出,跟其他势力打交道、谈合作。这个位子相当关键,不是刘备的心腹还真干不了。

说实话,跟诸葛亮那种幕后策划的高手,还有关羽张飞那种能在战场上大展身手的人相比,简雍可能确实没那么突出。不过呢,要是只看他自己手头那份活儿,他还真算是干得不赖。

所以,《三国志》特别为他写了传记,虽然只有短短两百多字。但值得一提的是,刘备的其他谋士,像糜竺这些人,他们的传记可都是凑在一起写的,算是个“大杂烩”。

简雍有次被刘备派去刘璋那里当使者,一见到刘璋,刘璋就特别赏识他。

公元214年的时候,刘备成功占领了蜀地,他带着大批军队把成都给团团围住了。这时候,简雍也逮到了个机会,去干了一件相当“了不起”的事儿。

他胆子真大,一个人就闯进了成都,没想到最后真的说服了刘璋投降。而且,他还和刘璋一起坐着马车到城外去迎接刘备,这事儿办得,简直就像是以一当百的大将军一样厉害。

简雍立下大功,加上跟刘备关系铁,这下子他行事就自由多了,在刘备面前也不那么拘束,站没正形坐没坐样。

听说,他对诸葛亮还算敬重,但跟别人聊天时,总是随随便便,往那儿一靠一斜,一副自在逍遥的样子。

简雍这家伙,对外表形象不太在意,性格中还带着点高傲,就连跟刘备相处时也不太讲究那些繁文缛节。但他有个好处,就是不争权不夺利,没啥政治野心。他待人接物都挺真诚,行为也正派,而且说话还挺逗乐,所以其实他在人堆里还挺受欢迎的。

因此,他才被大家委托,用各种方法去劝刘备。这样一来,问题得到了解决,同时也显现出君臣之间关系和谐,以及刘备为人的宽容大度。

【刘备在“用人”上有一套】

聊起刘备这人,那可真不是一般人能比的。

刘备既不是富二代,个人能力上跟曹操、孙权比起来,也确实有不小的差距。但好在刘备有自己的优点,那就是他很会看人用人。

这让他能够在乱世之中,闯出自己的一片天地。

“收买人心”常被看作是刘备的一个显著特点。

但这恰恰体现了刘备识人用人的眼光独到,以及对贤能之士的尊敬态度,算是他这一品质的一个“间接证明”。

刘备后来能够占据天下的三分之一,主要靠的是他手底下那一帮有本事的人。

尽管“桃园三结义”这事是编出来的,但关羽和张飞这两位勇猛的大将可是真有其人。

他们之所以愿意豁出命去勇猛冲杀,忠心耿耿地跟着刘备,主要是因为刘备了解并尊重他们。

说起赵云,刘备老早就开始给自己日后拉拢他“铺路”了。他不停地夸赞在公孙瓒那里干活的赵云,表达自己的“欣赏”之意。这既显示出刘备珍视人才,也反映出他选人用人的独到眼光。

说到刘备,他三次上门请诸葛亮出山的事儿,那可是出了名的。他对有本事的人,一直都是很接纳、很大度的。

因此,不少有才能的人都愿意投奔刘备,这跟他良好的名声有很大关系。

诸葛亮后来明确表示,他会全心全意地付出,直到生命的最后一刻。

对于身边的老将简雍,刘备心里或许清楚,他的本事不算出众。但刘备真正欣赏简雍的,是他那份经年累月的忠心,还有在他还没发迹时,简雍对自己的那份坚定信任和不离不弃。

不然的话,就算是为了维护那份“帝王的尊严”,简雍平时那种大大方方、不太在意细节的性格,恐怕也是不被允许的。

而且,在那之后,刘备还给简雍封了个大官,叫“昭德将军”,这个职位相当有分量。

但是,拿“笑料”来给皇上提意见,简雍并不是唯一一个这么做的人。

其实,这差不多成了一种老规矩,古往今来,这种逗乐子的手法真不少见。大家你一言我一语,嘻嘻哈哈之间,不直接跟皇帝唱反调,给皇帝留点颜面,该传达的意思也都传达到了,这样做有啥不好呢?

【“劝人”有时候是门艺术】

咱们来讲讲春秋时期的一个事儿,主角是晋国的赵襄子。

听说赵襄子有回喝酒,直接连喝了五天五宿。

没错,那时候的酒度数低得很,要搁现在,别说二锅头或“台子”那种烈酒,就是连喝几天啤酒也能把他放倒。但赵襄子喝完却美滋滋的,他跟旁边的人说上了:“瞧瞧,我厉害吧?我连着喝了五天五夜,一点事没有。还能继续喝呢!”

别人会怎么回应呢?跟他说要注意身体少喝点?那不是给君王添堵嘛!但不说吧,也不能老这么下去,啥正经事都不干呀!这时候,优莫出声搭话了。

优莫劝道:“大王,您这才哪到哪啊?想想那商纣王,他能一口气喝上七天七夜不停歇,您这才喝了几天,还差得远呢,真不算啥。”

商纣王,那可是历史上赫赫有名的君王,几乎每位君主都听说过他,毕竟,好像不把商纣王放在眼里,才显得自己是个明君。

赵襄子一听优莫的话,就觉得话里有玄机,他愣了片刻,直接问道:“你这么说,是不是觉得我的国家快保不住了?”

竟敢说大王的国家要灭亡,那绝对是死路一条!但优莫却镇定自若,摆着手回应:“不不不,大王,我可不是这个意思!”

赵襄子不乐意了,他继续追问:“你刚才自己说的,我比纣王就差那么一点点。”

优莫讲道:“商纣王他自个儿的问题大,加上碰上周武王那么个对手,国家才亡了。但大王您不一样啊,就算您跟商纣王有点像,可放眼现在,哪个国君不像商纣王呢?所以说,谁也灭不掉谁。不过话说回来,大王,您要是再这么喝,我看情况就不妙了。”

赵襄子听了这番话后,突然醒悟过来,他非但没有责怪优莫,反而自己也开始变得克制了。

有时候,那些听起来不怎么合“常理”的建议,却往往能带来意想不到的劝诫成效。

陆游还讲述过一个南唐时候优人申渐高的趣事。这事发生在南唐那个年代,说的是申渐高的一个小故事,陆游也把它记录了下来。

那时候,南唐为了增强军事实力,开始向老百姓征收各种各样的重税,就连有人偶然捡到个双黄蛋,也得上交税款。碰巧的是,京城那段时间还遇到了大旱,老百姓的生活真的是苦不堪言,非常不容易。

不过,这事儿并没拦住那会儿的唐烈祖李昪,他还是照喝不误,“音乐继续放,舞蹈接着跳”。

宴会进行到一半时,皇上心里突然冒出个疑问,他转头对旁边的人说道:“你们有没有想过,京城周围的地方都下了雨,唯独京城这里没有,这是咋回事呢?莫非最近京城里有啥冤屈的事儿?”

要说没冤屈,为啥天不下雨呢?但要说有冤屈,那不就等于说皇帝不是个好君主了嘛。

众人你看看我,我看看你,都不知道该咋回应。

这时申渐高说话了,他讲道:“我猜这雨可能是怕进到城里得交税,所以才一直躲着不来。”

皇上听到这话,心里直犯嘀咕,觉得这说法也太夸张了。但他转念一想,或许税收确实收得有点儿狠,于是他就下令,把一些多余的税给撤了,还减免了一部分。

这两个故事的玩法,说白了跟简雍那个“彼有其具”的手段挺像,就是你先来个不靠谱的,那我干脆就来个更离谱的。用那些夸张到不行的结果,直接给君主提个醒,这招儿确实挺高明。

简雍深知刘备的脾气秉性,因此他总能在恰当的时机,按自己的方法给刘备出谋划策。并且,他把所有问题的决断权都交给刘备,这其实是他对刘备极大的尊重。

在这方面,简雍心里清楚,自己不是那种仗着有点才华就骄傲自大的人,也明白自己该做好能力所及的事情。

说实话,简雍和那些大臣们的“不拘小节”,其实是因为他真的非常努力、不怕吃苦,并且一直坚持下去所得到的回报。他勤勤恳恳地工作,从不抱怨,这种态度才让他有了那份与众不同的自在。

我们应该着重学习的是他那份敬业精神,而不是仅仅掌握耍小聪明的技巧。

《三国志》里讲了刘备的故事。这本书专门记载了三国时候的大佬们的事儿,其中就有刘备的部分。刘备这人,一开始虽然只是个卖草鞋的,但他心里有大志向。后来,他遇到了关羽和张飞,三人桃园结义,成了铁哥们儿,一起打拼天下。刘备这人挺有魅力,不少人都愿意跟着他。他东奔西跑,经历过很多波折,但一直没放弃。最后,他终于有了自己的地盘和军队,成了一方诸侯。他的故事告诉我们,别管出身咋样,只要有梦想,肯努力,说不定哪天就能翻身。刘备虽然起点低,但他凭借自己的智慧和勇气,愣是在乱世中闯出了一片天。

《三国志》里有个叫简雍的人物故事。简雍这人,在三国时期挺有名。他跟着刘备一起打天下,立下了不少功劳。他聪明机智,很会想办法,经常给刘备出主意。简雍跟刘备的关系特别好,两人就像亲兄弟一样。刘备很信任他,遇到大事小事都喜欢找他商量。简雍呢,也不负所望,每次都能给出不错的建议。他不仅在谋略上有一套,在交际方面也很在行。跟其他势力打交道时,他总是能巧妙地处理好各种关系,让刘备少了很多麻烦。简雍的一生,可以说都在为刘备的事业奔波。他没有太多的个人野心,只想着怎么帮刘备把天下打好。这种忠诚和奉献的精神,真的很让人佩服。总的来说,简雍就是刘备身边的一个得力助手,为蜀汉的建立和发展做出了重要贡献。

#百家说史品书季#