吃饭时,尤太忠心情特别好,一口气干了三杯茅台酒。

那时候,尤太忠压根没留意这个小事儿,吃饱喝足后,他就跟周总理打了声招呼,离开了中南海。

没想到,刚回家没呆满三天,尤太忠就收到了中央接待办寄过来的一笔“费用明细”,那上面写得一清二楚:

尤太忠在某年某月某日的某某地方,喝了三杯茅台酒,这酒钱得付六毛钱。

碰到这种事儿,尤太忠是怎么应对的呢?

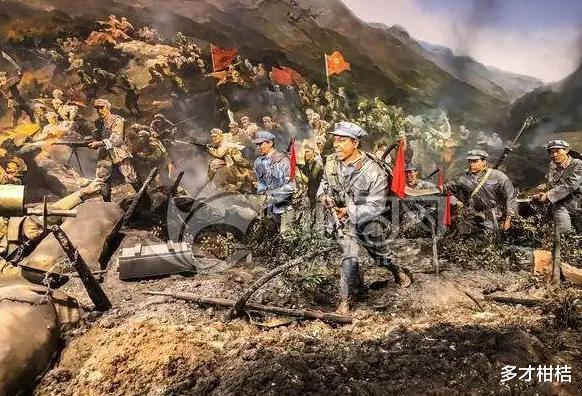

尤太忠曾经是刘伯承和邓小平的手下大将,在长途跋涉挺进大别山的战役里,他建立了卓越的功勋。

1947年8月底那会儿,刘邓的大部队来到了汝河的北边。

汝河虽然不算宽,就只有60米,但水流特别急,河床又深又峭,战士们压根没法直接走过去。

之前,蒋介石一直认为,刘邓大军强行渡过黄河,他们并不是在“南下”作战,而更像是“慌不择路地南逃”。他觉得,这是因为国民党军队把他们逼得太紧,走投无路之下,他们才选择渡过黄河,一路往南逃跑。

但是,一听说刘邓大军已经成功穿越黄泛区,正马力全开朝着汝河赶去,蒋介石这才恍然大悟。

他发现我军是打算奔袭千里外的大别山,所以立马调动兵马,赶到汝河南边去挡住刘邓大军的去路。

现在,南岸的国民党军队已经炸毁了河桥,还放火烧了全部船只。他们打算等十几个师的追兵赶到后,一起把刘邓大军困在汝河北岸,让他们动弹不得。

前面有敌人挡路,后面又有敌军追赶,情况万分紧急,刘伯承和邓小平果断下令:立马行动,强行渡过汝河!不管付出多大代价,都必须冲过去!

战斗一开始,肖永银带领的两个团立马冲向了河西南边的大雷岗和小雷岗,很快就占领了这两个地方。

随后,尤太忠率领的16旅负责守卫这两个关键位置,他们的使命是稳住左右两边,挡住敌人的追击,直到所有部队都安全渡过汝河。

在之前的那个战前碰头会上,等大家拍板了最后的打法后,纵队里的杜义德政委转头问肖和尤两位:

还有别的问题或者难关没解决吗?

尤太忠一听,脸上露出了为难的表情。

这场战斗中,尤太忠带领的16旅肩负着重大责任。整个大军能不能顺利过汝河,关键就在于尤太忠能不能守住大雷岗和小雷岗这两个地方。

不过,那时候的16旅人数真的不够看,顶破天也就七个营的规模,而他们要面对的,却是国民党的一个整编军!

七个营对上了一个整军,敌我人数差距之大,一眼就能看个明白。

尽管如此,尤太忠从未动过放弃的念头,他心里一直在琢磨,怎样才能把任务搞定,怎样才能把阵地守好。

知道尤太忠碰到了麻烦,肖永银二话不说,就站出来帮忙,把五十四团的一个营交给他去带。

战斗一开始,敌人就派了大批军队去攻打小雷岗。

敌人靠着强大的炮火支援,好几次朝小雷岗猛攻,不过都被16旅的勇士们一次次给挡了回去。

战斗最凶狠那会儿,士兵们直接跟敌人杠上了,刺刀见红,有的班里,打着打着就只剩下两三个人在坚持了。

短短一天之内,16旅就遭受了重大的损失。

那时候,三营一直在前线顶着敌人猛攻,人员损失很大,所以他们向尤太忠发出了求援信号。

尤太忠瞄了一眼手表,见时间才七点半多,心里一横,愣是没让预备部队动,直接取消了增援的指令。

作为一个打仗打了很多年的指挥官,尤太忠心里明镜似的,就凭他手头这点兵力,想和敌人耗上一天,那预备队这块“王牌”得留到最后,除非真的没辙了,不然绝对不能轻易派上去。

八点出头,国民党军队又一次对小雷岗发起了冲锋。

这次攻打,敌军炮火那叫一个凶狠,没一会儿就把小雷岗的外围给攻占了。

就在敌人好不容易攻占了外围阵地,脚跟还没站稳的时候,尤太忠果断下令,把所有预备队都派了出去,发动了一场出其不意、速度极快的反击。

打完一场硬仗,战士们成功抢回了阵地,到下午1点那会儿,大雷岗和小雷岗还是稳稳地被我军占着。

当天下午4点,大军和全部物资都顺利过了汝河。尤太忠成功完成了阻挡敌人的任务,他立刻下令,让最前面的部队离开战斗位置,去跟大军集合。

刘邓大军长途跋涉,一下子冲到了大别山,这事儿在解放战争里可算是个大转折,标志着我军开始大规模反击了。

汝河之战是这一系列事件里,最刺激、最关键、也最艰难的一场战斗。

这次战斗,尤太忠带着几个营的战士,硬是用了一整天的时间,死死挡住敌人一个军的进攻。战斗结束后,他们部队损失了近两千名战士。

为我军主力部队的顺利撤退立下了赫赫战功,在我军的战斗历程中书写了耀眼的篇章。

多年之后,邓小平同志对尤太忠将军给出了这样的评价:

尤太忠是个打仗的好手,为国家立下了不少功劳。

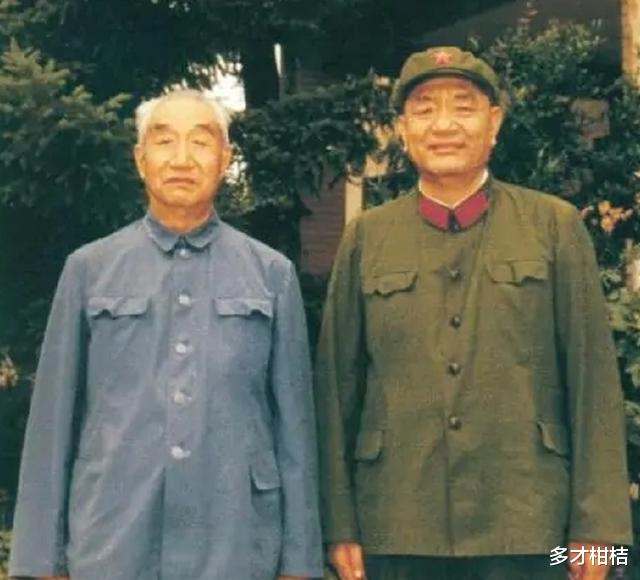

见过尤太忠的人,都会觉得他身材高大健壮,往那儿一站就让人感觉到威严。

在部队那会儿,尤太忠有个昵称,大伙儿都叫他“大个子尤”。时间转到上世纪八十年代头几年,尤太忠和梁兴初一块儿照了张相。

关于尤太忠的确切身高,目前的资料里并没有给出具体数字。不过,从梁兴初的夫人那里我们了解到,梁兴初的个子大概是一米七八的样子。

看那张照片,尤太忠比梁兴初高出了大半个脑袋。这么看来,尤太忠的个子少说也得有一米八以上,在开国少将里面,他这身高估计能排“第一”了。

尤太忠天生有种让人敬畏的气质,这很大程度上得益于他眉头上那块凸起的肉块。就算他脸上没啥表情,也像是戏台上那威风凛凛的武生,叫人一看心里就发怵。

但他额头上的那块肉瘤,其实并非生来就有,而是在打仗那会儿,硬生生用手给挤出来的。

尤太忠的老战友们回想起他当年打仗时的样子,都说他有个特别的习惯。就是在制定作战计划、思考战略时,他常常会下意识地用三根手指头轻轻按着额头。

看到他现在这个样子,大家通常都会躲得远远的,生怕一不小心就搅扰了他的思考。

时间一长,尤太忠的眉头中间就长出了两条竖着的纹路,这让他看起来有了让人一见就感到敬畏的“将军模样”。

尤太忠以前是个放牛的孩子,但他的记性特别好,简直可以说是听一遍就能记住。

军旅作家吴东峰有过这样的记述,说尤太忠小时候会跑到私塾外边,听里面的学生大声朗读三字经。那时候的他,虽然不太明白那些文字的意思,但觉得念起来挺溜,特别有意思,于是就在心里默默记住了。

过了好多年,尤太忠跟几位老伙计聊起以前的事儿,心情特别好,于是就顺口背起了《三字经》里的内容。

尽管很多年没瞧过了,可那语调起伏、字字精准的表现,真叫人佩服得五体投地。

打仗那会儿,尤太忠去纵队那边领了新任务回来,直接站到地图前头,跟大伙儿讲了讲上级的安排。

那时候的尤太忠,不靠笔记,也不瞅便签,全凭脑子记,硬是把全旅三个团的启程时刻、走的路线、翻过的那座山、趟过的那条河,安排得井井有条、一清二楚。

通常来讲,等尤太忠把怎么打仗的安排说完以后,纵队那边就会很快把正式的书面命令送过来。

这时候,各个团的负责人把旅长口头说的情况跟纵队发下来的书面命令仔细对了对,发现完全是一模一样,没有丝毫出入。

从那以后,尤太忠的记性让大家纷纷竖起了大拇指,都夸他记性好。

在抗美援朝那会儿,朝鲜那地方的地名可真难记,但尤太忠厉害得很,随便指个地方,他都能立马说出来,一个字都不带错的。

这天,尤太忠的老婆瞧见老公正盯着朝鲜地图瞧,心里一动,想逗逗他。她随手往地图上一指,就开口问:

“这儿是啥地方啊?”

尤太忠淡定地回应,接着王雪晨夫人不停地又点了十多个地方考他,他全都一下子就说出来了,一点都没出错。

王雪晨看到这一幕,心里头直犯嘀咕,不明白老公是咋搞定的。尤太忠就跟老婆解释说,他早就把那些地图上的地名全记在脑子里了。

1957年那会儿,尤太忠去军事学院进修了。

很多当年的老将军都记得,尤太忠在学院时从不特地复习,但奇怪的是,每次考试成绩他总是能稳稳当当地拿到“良好”或更高。

那会儿,尤太忠对大伙儿说:

在学院那会儿,我始终坚持一个宗旨,那就是“守住前三,努力冲四,绝不接受第五”。

之后,尤太忠的结业考试成绩果然都在三到四分这个范围内,没有哪一科能拿到五分。

尤太忠不仅记性特别好,而且性格也是出了名的直率坦诚。

1959年的时候,尤太忠一听到母亲病得很重,立马就赶回了他的老家河南陈岗村。

那时候真的挺难的,村里粮食收成特别差,很多人都因为没吃的饿死了。尤太忠一回村,就看到他大哥领着全家人在外面讨饭呢。

尤太忠看到眼前的凄凉景象,心里很不是滋味,便自己拿出钱来,给家里的亲戚和朋友,每户都送去了5块钱。

回来那会儿,当地的县长邀请尤太忠一起吃饭,他很高兴地答应了。

一到地方,尤太忠发现陪客的全都是胖得圆滚滚的家伙,腰粗肚子大,一脸凶相。他冷哼一声,接着头也不回地就走了。

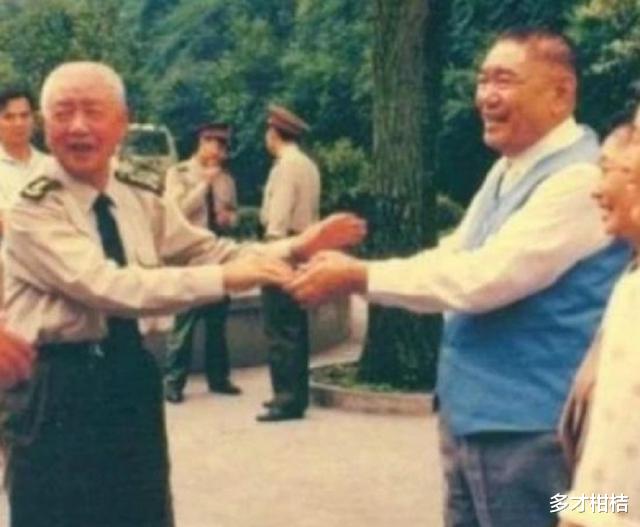

他的正直性格,让中央领导对他十分看重。

1972年的时候,尤太忠的身体状况突然变得很糟糕,他的妻子王雪晨赶紧安排他到北京去看病。

一群人刚踏出机舱,就见一辆救护车呼啸而来。他们赶紧上车,一路上信号灯几乎都变成了绿色,没费多少时间就抵达了医院。

那时候,救他们去医院急救的车,通常是中央领导专用的救护车。

尤太忠虽然是军区的一把手司令员,但说实话,他其实还没达到享受那种特别待遇的标准。这事儿让王雪晨心里纠结了好久。

后来一打听才明白,那辆救护车其实是周总理专门吩咐准备的,由此可见,周总理对尤太忠真的是非常看重。

没过多久,周总理在中南海召见了尤太忠。见面结束后,他俩就直接在中南海里头一起吃了顿饭。

那时候,尤太忠连干了三杯茅台酒,酒足饭饱之后,他直接起身走了,酒钱也没给。

按照国家的规矩,不管你当多大的官,要是去北京开会,就只有白开水是免费喝的,其他的吃喝都得自己花钱。

这条规矩,是周总理和刘少奇他们那些中央的大领导们,在咱们国家那三年难关时定下来的一个硬标准。从那以后,就一直这么执行着,谁也不能搞特殊。

尤太忠回去没多久,中央接待办给他寄来了样东西,说是“费用明细”。

那天,尤太忠同志喝了三杯茅台酒,这三杯酒的钱是六毛钱。

读了这封信,尤太忠猛然记起前几天自己大意了,心里立马觉得不好意思,马上就把那六毛钱的酒钱给寄了回去。

尤太忠心里觉得过意不去,主要是因为他始终把党的规矩当作自己的行为准则。对他而言,哪怕面临再大的困难,也绝不会干那些违背纪律、违背良心的事。

以前在广州军区当司令员那会儿,上面总政治部要求军区得演出一部话剧。

这部戏是为了庆祝长征胜利50周年而写的,因此给它起了个名儿叫《北上》,讲的就是那时候部队长征的事儿。

然而,尤太忠仔仔细细地把剧本看了三遍,发现里面有些情节让他非常不赞同。

他曾经亲身经历过那个事件,但剧本里头的某些桥段跟真实情况根本对不上号,简直就是对历史的大幅度篡改。

剧里有个这样的场景,说的是红四方面军30军的第9师师长,本来打算跟着毛主席一起往北走。但张国焘却拼命反对,最后这个师长还被张国焘给处决了。

其实,30军第9师的领头人叫汪乃贵,他在1955年的军衔授予仪式上,被中央军委定为少将。后来,他一直活到了1991年,才在武汉安详离世。

怎么话剧里张国焘就把他给“干掉”了呢?

这类错误其实不少,因此尤太忠强烈反对广州军区排演这部剧。

之后,军区政治部有个干部跟尤太忠讲:

这是上面领导定的,政治部这边没法直接给你说法。

尤太忠一听这话,立马拿起了电话,打给了总政治部,开门见山地就说:

这个剧目在广州军区这儿,我们是不会上演的,哪怕是上头再大的人物发话,我们也坚决不演!

讲出这番话的时候,让站在旁边的王雪晨吓得直冒冷汗,她赶紧对老公说:

说话得沉得住气,讲话方式得注意,要不然就别当这个领导了。

尤太忠一听,火冒三丈,拿起话筒就吼了起来:

“我不做这个指挥官了,也不参与表演了!”

他亲自经历了那段往事,和战友们一起历经生死考验,这段经历成为了他一辈子都刻骨铭心的回忆。

写话剧时,可能为了艺术表现的需要,会动些改动,但他觉得这些改动他接受不了。

1998年的时候,尤太忠将军离开了我们,结束了他那既精彩又充满传奇色彩的一生。

但岁月会铭记这位老将军,未来的人们也会记得他,他的名字,肯定会长久地刻在共和国的历史记录里。

#百家说史品书季#