初秋的阳光洒在车窗外,我们一路驱车前往无锡惠山古镇。

车轮碾过城市的喧嚣,逐渐驶入一片青砖黛瓦的世界。停好车,迎面而来的是一座石牌坊,斑驳的纹路仿佛在无声地诉说着这座古镇的千年沧桑。

惠山古镇始建于南北朝时期,距今已有1500余年的历史,它因山得名,因泉而兴,更因祠堂群和园林闻名于世。

绣嶂街,一条横贯惠山古镇东西的千年老街,宛如一幅徐徐展开的江南水墨长卷。青石板铺就的街面,承载着无数往来的足迹,从香客虔诚的步履到商贩忙碌的身影,从文人雅士的闲庭信步到市井百姓的匆匆行色。

漫步今日绣嶂街,恍若穿越时光长廊。两侧鳞次栉比的明清建筑,白墙黛瓦间点缀着精美的砖雕门楼,飞檐翘角在阳光下投下斑驳光影。那些历经沧桑的木质排门,开合间仿佛仍在诉说着往昔的繁华盛景。街角的老字号茶肆里,飘出缕缕茶香,与不远处泥人店铺传来的陶土气息交织在一起,勾勒出最地道的无锡味道。

这条不足千米的老街,东起西神广场的市井喧嚣,西至古华山门的佛门清净,恰似一首起承转合的古典诗词。晨光熹微时,老茶客们已在临街的八仙桌前坐定;日暮西沉际,昏黄的灯笼又将斑驳的老墙映照得格外温暖。那些藏在街巷深处的祠堂院落,门楣上的匾额题字依旧苍劲有力,默默守护着家族的记忆与荣光。

如今的绣嶂街,虽不再有公交车的鸣笛声惊扰,却因旅游开发而重焕生机。游人的相机快门声取代了昔日的市井叫卖,但老匠人手中捏塑的泥人依然栩栩如生,茶盏中的二泉水依旧清冽甘甜。这条穿越时空的老街,正以其独特的魅力,向世人娓娓道来着属于无锡的千年故事。

漫步在绣嶂街上,脚下是凹凸不平的青石板路,两侧是鳞次栉比的明清建筑,飞檐翘角间偶尔探出一两枝初秋的桂花,暗香浮动,让人恍惚间穿越回了那个文人墨客吟诗作对的年代。

巴尔扎克曾经说,家族史,就是民族史,而无锡惠山祠堂群,那些镌刻着时光里宗族密码的宗祠,恰好折射出一个地域乃至一个民族的秘史,因此绣嶂街有着一条绣嶂街,半部无锡史一说。

在惠山脚下,一座座祠堂如星辰般散落,与南朝古寺的晨钟暮鼓、二泉映月的清辉共同勾勒出一幅绵延千年的文化长卷。这片占地不足两平方公里的区域,竟奇迹般地保存着百余座明清祠堂,宛如一部立体的宗族史诗,在粉墙黛瓦间诉说着华夏文明的深层记忆。

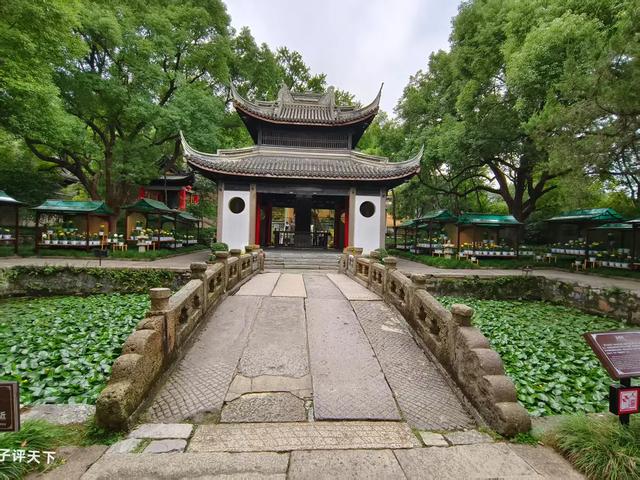

这些祠堂并非孤立存在。它们沿着惠山浜的水系脉络生长,依偎在绣嶂街的市井烟火中,与听松石床、二泉书院等名胜构成有机整体。从华孝子祠到钱武肃王祠,从杨忠襄祠到顾端文公祠,每一座建筑都是凝固的家族史册。其门楣上的匾额题刻,厅堂里的谱牒文书,乃至天井中的一株古梅,都在无声地传递着"敬宗收族"的文化基因。

尤为珍贵的是,这里的祠堂群落呈现出罕见的时空连续性。唐宋的遗韵尚存砖雕,明清风骨见于梁架,民国气象显于窗棂。这种层层叠压的文化堆积,恰似一部活态的“苏式营造法式”,记录着中国宗祠建筑从形制到精神的完整演变。当历经破四旧和文革劫难之后,当现代文明浪潮席卷全球之时,惠山祠堂群却奇迹般地保存了祭祀空间、谱牒文献、祭礼仪轨的完整体系,这在经历了改朝换代和文化浩劫对中国,无疑是一个少有的例外,因此它越发显得稀缺和珍贵。

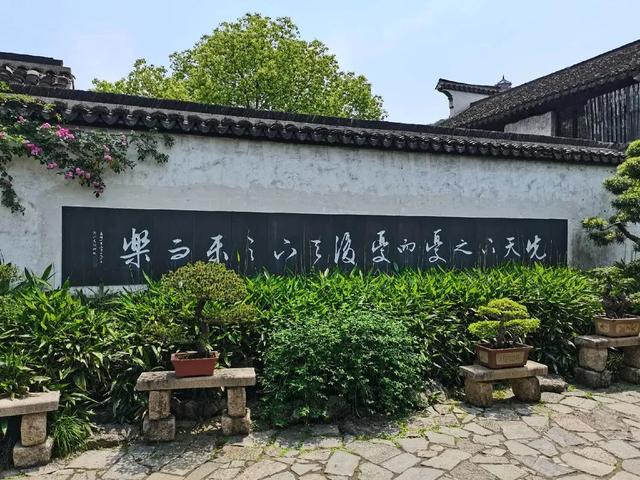

漫步其间,恍若穿行在文化的基因库中。范仲淹“先忧后乐”的家国情怀,邵宝“风声雨声读书声”的士人精神,透过祠堂的匾联碑刻扑面而来。这些建筑不仅是祖先崇拜的场所,更是儒家伦理的物化表达,见证着中国社会如何通过宗族网络维系文明传承。

如今,当全球范围内的传统文化空间不断消逝,惠山祠堂群以其原真性和完整性,成为世界文化遗产中独一无二的“宗祠文化活化石”。它提醒着我们:在现代化的洪流中,那些维系民族精神的血脉,依然需要这样的物质载体来延续与传承。

古镇的灵魂在于它的祠堂群。这里保存的自唐代至民国时期的118座古祠堂,堪称中国祠堂文化的活化石。

范文正公祠是其中最负盛名的一座,推开厚重的木门,庭院深深,古柏参天。

范仲淹的雕像巍然矗立,目光如炬,仿佛仍在凝视着这片他曾经忧乐与共的土地。祠堂内的碑刻详细记载了他“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的生平事迹,让人不禁驻足沉思。

在惠山古镇绣嶂街的斑驳光影里,范文正公祠静立一隅,宛如一位历经沧桑的智者。这座始建于乾隆年间的祠堂,以宋代建筑的风骨为范本,青砖黛瓦间流淌着千年文脉。

穿过月洞门,眼前豁然展开一幅江南园林的画卷。曲径回廊蜿蜒,假山嶙峋如范公笔下“山岳潜形”的意境;一泓清池倒映着飞檐翘角,恰似“静影沉璧”的写照。主厅“济时堂”内,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的匾额高悬,笔力遒劲,仿佛能听见范公的谆谆教诲。

最动人的是后园的“忧乐亭”。春日里,紫藤垂落如忧思绵长;秋日时,金桂飘香似乐事芬芳。亭前石碑镌刻着《岳阳楼记》全文,字字珠玑。驻足其间,恍若看见范公当年在月色下挥毫泼墨,将家国情怀倾注笔端。

这座占地千余平的祠堂,不仅是建筑艺术的瑰宝,更是一方精神净土。当斜阳透过花窗,在青石板上投下细碎的光斑,仿佛时光在此凝固,让人得以与这位千古忠臣进行一场穿越时空的对话。

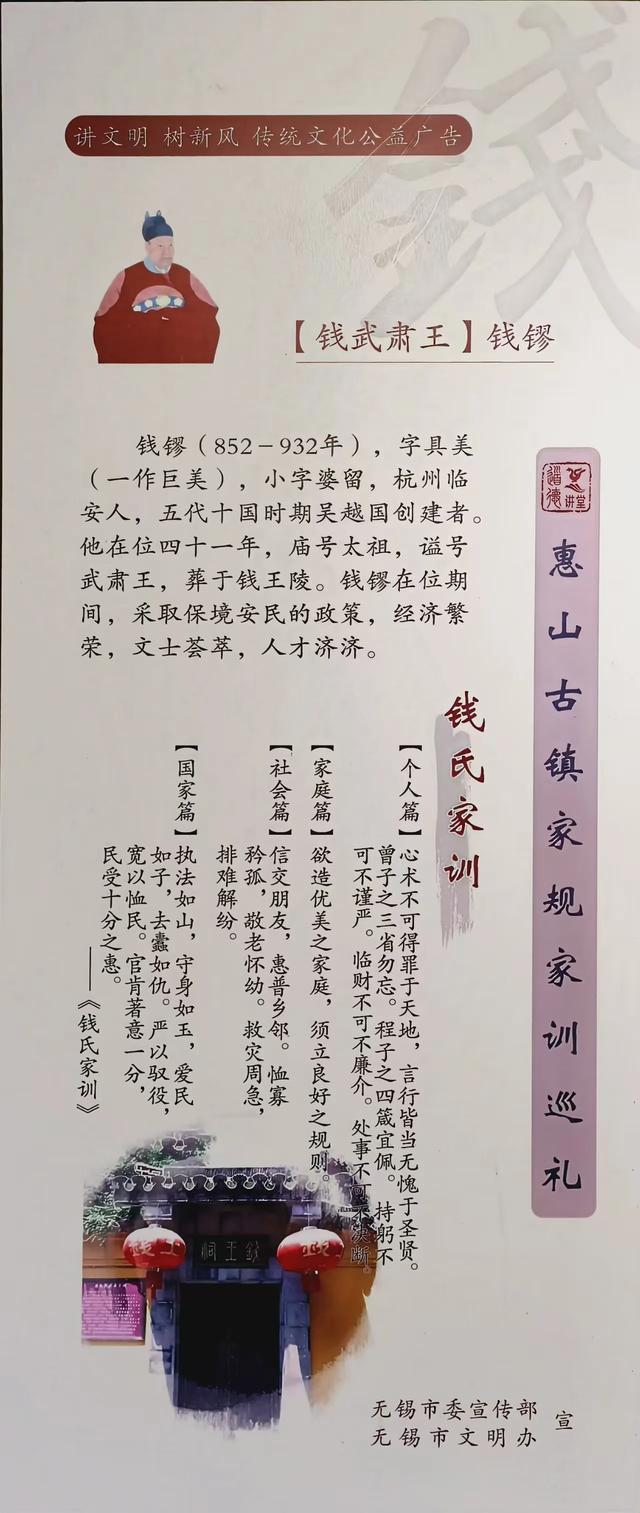

不远处是钱武肃王祠,这座祠堂的主人钱镠是五代十国时期吴越国的开国君主。

祠堂的建筑风格庄严肃穆,后院的假山池塘却透着江南园林的精致。钱镠虽是一代君王,却以保境安民著称,他主持修建的钱塘江海塘至今仍在发挥作用。

吴越国境图

青砖黛瓦的钱武肃王祠内,一方楠木屏风静立如时光的丰碑,其上镌刻的《钱氏家训》字字如珠,在斑驳的光影中流转着千年智慧。这卷不过数百言的家训,却似一泓清泉,滋养出钱氏家族三十余代的风骨与才情。

“心术不可得罪于天地”的训诫悬于中堂,墨色已随岁月沉淀,却愈发显得庄重深沉。祠堂天井里的老梅虬枝横斜,仿佛在演绎“言行皆当无愧于圣贤”的训示。那些镌刻在廊柱间的“娶媳求淑女”“嫁女择佳婿”的联语,至今仍在江南的婚嫁习俗中泛起涟漪。

最动人的是后厅那幅“利在一身勿谋也,利在天下者必谋之”的匾额。阳光透过雕花窗棂,在“天下”二字上投下细碎的光斑,恍若钱学森、钱钟书等后世俊杰在此留下的精神印记。墙角石碑上“读经传则根柢深”的刻痕,与书院遗址的琅琅书声遥相呼应。

如今,当游客轻抚这些浸润着历史温度的文字,依然能感受到那份穿越时空的文化重量。这份家训不仅是刻在木头上的规训,更是融入血脉的教养,在惠山的晨钟暮鼓中,继续诉说着一个家族对文明的坚守与传承。

张明公祠以明代官式建筑的恢弘气势矗立于古镇东隅。

五开间的青石牌坊上,“忠勤贞亮”四个鎏金大字在阳光下熠熠生辉,这是嘉靖皇帝为抗倭名将张经亲笔题写的御赐匾额。

穿过仪门,可见五脊六兽的歇山顶主殿巍然耸立,檐下斗拱层叠如云,梁枋间的和玺彩绘虽历经四百余年风雨,依旧色彩明艳。殿内供奉的张经塑像身着朝服,手持兵书,眉宇间依稀可见当年在东南沿海“水陆并进”大破倭寇的英武之气。最令人称奇的是后殿的“海防图”砖雕,将明代抗倭的烽火台、战船都刻画得栩栩如生,仿佛能听见当年的金戈铁马之声。

华孝子祠则以江南民居的素雅风格静卧在古镇西侧。白墙黛瓦的三进院落中,那口六角古井最为动人。井栏上二十八道深浅不一的绳痕,最深处竟达寸余,这是东晋孝子华宝“青丝守井台”的永恒见证。

正厅悬挂的“纯孝格天”金匾为南齐武帝御笔,匾下玻璃匣中珍藏着一把泛黄的木梳——传说华宝为等战死的父亲归来,终生不结发冠,只用这把木梳维系垂髫。

后院的孝行图砖雕长廊尤为精妙,将“冬日温衾”“夏夜扇枕”等二十四孝故事都化作惠山泥人般的鲜活场景。

这些祠堂或恢弘或简朴,却都以砖石的坚韧守护着记忆的温度。当夕阳为张明公祠的鸱吻镀上金边,当月光浸透华孝子祠的古井,千年的时光仿佛在此刻重叠——那些忠勇与孝义的故事,依然在雕花窗棂间轻声诉说,在每一块被岁月打磨光滑的石阶上静静流淌。

转过几个弯,眼前豁然开朗,一片精致的园林映入眼帘,这便是寄畅园。

寄畅园始建于明代,是江南四大名园之一,原名“凤谷行窝”,后取王羲之《兰亭集序》中“畅叙幽情”之意改名。

园内假山叠石、曲径通幽,最妙的是“八音涧”,泉水从石缝中潺潺流出,撞击在石头上发出清越的声响,宛如天然的音乐。

乾隆皇帝六下江南,每次必到寄畅园,甚至命人将它的设计“搬”到了北京的颐和园,这便是谐趣园的由来。

站在锦汇漪边,池水如镜,倒映着周围的亭台楼阁,偶尔有几片落叶飘下,荡起一圈涟漪,仿佛在提醒人们秋天已经悄然而至。

寄畅园内的御碑亭,是一座承载着帝王记忆的精致建筑。这座重檐歇山顶的方亭,以沉稳的朱红立柱支撑着飞翘的檐角,在满园苍翠中显得格外庄重。

亭内最引人注目的当属那块乾隆御碑,墨玉般的碑身上,"玉戛金枞"四个鎏金大字历经两百余年风雨依然熠熠生辉。这是乾隆帝在1751年首次南巡时亲笔题写,用以赞美八音涧泉水与松涛相和的清音。细看碑侧阴刻的小楷,记载着这位盛世帝王六次游览寄畅园的经过,字里行间流露着对江南园林的由衷喜爱。

御碑亭的设计暗藏玄机。亭前特意种植的罗汉松,其枝叶恰好将锡山龙光塔框入视野,形成“借景”之妙。而亭内地面的青砖拼花,则暗合“金砖墁地”的宫廷规制。最精妙的是,每当午后阳光斜射入亭,会在御碑上投下窗棂的花影,恍若为帝王墨宝添上了天然纹饰。

如今,游人们总爱在此驻足,手指轻抚碑上那些被岁月打磨得温润的刻痕。当清风穿过亭柱,带着竹叶的沙沙声与远处八音涧的泉响和鸣时,仿佛又听见了乾隆年间那个春天的脚步声——那位头戴暖帽的帝王,在群臣簇拥下,为眼前的美景再次提笔挥毫。

寄畅园旁便是天下第二泉。唐代茶圣陆羽遍访天下名泉,将惠山泉评为“天下第二”,从此这里名扬四海。

泉眼用青石围砌,水质清冽甘甜,至今仍有当地人提着水桶来此取水泡茶。

泉边的二泉书院曾是明代学者邵宝讲学的地方,如今虽已不再书声琅琅,但古柏森森,石径幽幽,依然能感受到当年的文脉绵延。瞎子阿炳曾在这里创作了《二泉映月》,那如泣如诉的琴声仿佛仍在泉边回荡。

竹炉山房与泉亭比邻而居,一朴一雅,相映成趣。这座看似简朴的茶室藏着一段跨越明清的风雅传奇。

地处寄畅园东南隅的竹炉山房,是处颇具野趣的茶寮。三楹小屋掩映在修竹之间,白墙青瓦的朴素外观,与园中其他雕梁画栋的建筑形成鲜明对比。

山房得名于屋内珍藏的明代竹茶炉。此炉以湘妃竹为骨架,内衬紫砂,炉身镌刻着王绂所绘《竹炉煮茶图》。乾隆南巡时曾在此品茗,并赋诗“竹炉是处有山房,茗碗偏欣滋味长”。如今炉边仍陈列着当年御用的藤编茶席,席上茶渍依稀可辨岁月痕迹。

最妙的是山房的窗景设计。东窗框住一株老梅,冬日可赏疏影横枝;西窗正对惠山寺塔影,暮鼓时分最宜观霞;北窗则借来二泉流水,夜深人静时,水声与竹韵相和,恍若陆羽《茶经》中描述的意境。

山房檐下悬着副褪色楹联:“泉甘器洁天色好,坐中拣择客亦佳”。这联出自苏轼《试院煎茶》,道尽茶事三昧。常有老茶客在此消磨整日,看阳光穿过竹帘,在青砖地上画出流动的光斑,任茶烟袅袅中,古今茶事俱化作一盏碧泉。

山房檐角垂着铜铃,与泉亭的风铃遥相呼应。推门而入,室内陈设极为素净:正中一张老榆木茶案,案上陈列着那具传奇的明代竹茶炉。炉身竹节分明,紫砂内胆泛着幽光,炉底“活火”二字依稀可辨。最引人注目的,是东墙嵌入的那方《竹炉联句》碑。

石碑在晨光中泛着青灰色的光泽。碑阳诗文笔走龙蛇,其中“松涛翻雪浪,竹雨泻云浆”一句,墨迹尤为酣畅。碑阴的《竹炉图说》线条流畅,将茶炉的构造描绘得纤毫毕现。有趣的是,石碑基座与泉亭地脉相连,每当二泉水流湍急时,碑身会渗出细密的水珠,古人谓之“碑泉相应”。

乾隆御题的石刻被巧妙地嵌在西窗下,阳光透过窗棂,正好将“不可一日无此君”的御笔投影在茶席上。茶客们常说,用竹炉煮二泉水时,碑文会随着水汽微微浮动,仿佛那些古代文人正穿越时空前来赴约。

暮色中,泉亭的铃声与山房的茶香交织在一起。石碑上的文字在烛光里忽明忽暗,那些关于茶、关于泉、关于知音相逢的故事,就这样在杯盏之间流传了四百年。

始建于南朝的古刹惠山寺是无锡最古老的寺庙,山门前的古银杏树已有600多岁,树干粗壮需数人合抱。

到深秋时节,金黄的银杏叶铺满地面,宛如佛国的地毯。

听松亭里的听松石床

寺内的唐代听松石床据说是高僧鉴真曾在此打坐的地方,石面光滑如镜,仿佛还能感受到千年前的体温。

大殿后的藏经阁保存着历代佛经,斑驳的经卷无声地诉说着岁月的流逝。

在惠山古镇西南角,藏着一座荒废的明代园林——愚公谷。穿过爬满藤蔓的破旧园门,眼前是满目沧桑的景象。

破碎的青石板路缝里钻出野草,斑驳的粉墙上还能辨认出“谷音”二字。干涸的荷塘积满落叶,假山石散落各处。一株老紫藤半枯半荣,枯死的枝干缠绕石柱,新枝却开满紫花。

东边的飞虹阁只剩地基,十二个雕花柱础石散落草丛。断成几截的石桥上,石狮或残缺或长满青苔。最里面的六角亭歪斜欲倒,亭内砖缝间冒出点点野花。

夕阳西下时,西斜的阳光照在残垣断壁上,风吹过破洞发出呜咽般的声响,谁又能想到曾经明时四大名园,终败在子嗣手中。

当惠山寺的铜钟敲响第六声时,夕阳恰好卡在龙光塔的飞檐斗拱间,将九层砖塔熔成通红的琉璃柱。我站在停车场的老银杏树下,看着最后一道金晖滑过祠堂群的屋脊,那些翘角上的獬豸、鸱吻依次黯淡,如同被收进檀木盒的鎏金摆件。

日影西斜时,惠山寺的千年银杏开始施展魔法。阳光穿透树冠,将满地落叶煮成沸腾的金汤,枝头尚未坠落的叶子翻转着,时而露出青苔色的背面,宛如无数舞姬在抛掷铜钱占卜黄昏。听松石床上的唐代篆刻渐渐冷却,但放生池里的乌龟仍懒洋洋地驮着铜钱草,龟甲纹路与经幢上的蔓草纹暗合某种古老契约。扫地僧的竹帚划过青砖,沙沙声里,暮色从祠堂群的瓦当间渗出。

暮色正浓,范文正公祠的老桂将香气浸入渐蓝的天幕。后乐堂的灯笼尚未点亮,先燃起的是天下第二泉茶寮的炉火。碧螺春在青瓷盏中舒展,二胡声从泉亭角落浮起,琴弓上的松香粉末在余晖里纷飞如雪。阿炳曾在此汲取灵感谱就《二泉映月》,如今那旋律仍悬在石阶裂缝间,等夜露来润湿。

离镇时,夕阳正卡在龙光塔的斗拱间,将塔身熔成赤金。后视镜里,古镇的轮廓逐渐模糊,唯有祠堂飞檐的剪影仍锋利地划开暮色——那些砖缝里藏着的执念、井水中沉淀的苦等、紫藤缠绕的旧梦,此刻都化作一句吴语评弹,在车轮碾过落叶的节奏里,悠悠唱罢。