清晨的薄雾还未散尽,我已站在了荡口古镇的石板路上。

这座位于无锡锡东的千年水乡,早在唐宋时期便因地处漕运要道而渐成集市,明清时更因华氏家族的崛起而人文鼎盛。这里没有周庄、乌镇那般游人如织,却多了几分江南古镇的静谧与深邃。河水悠悠,石桥弯弯,白墙黛瓦间藏着无数旧时风物与名士往事,仿佛时光在此停驻,只待有心人细细探寻。

花笑池畔,一得亭前

沿着青石板路漫步,不多时便到了花笑池。此池开凿于明代,原为华氏私家园林“嘉荫园”的遗存,池名取自“花能解语,水可含笑”的雅意。池水清澈,倒映着岸边的老屋与垂柳,相传古时华氏子弟常在此赏花饮酒,吟诗作对。

池畔的一亭,名曰“一得荡口亭”,建于清乾隆年间,亭柱斑驳,木栏古拙,匾额上的字迹已有些模糊,却仍透着一股书卷气。亭中一副对联:"一水护田将绿绕,两山排闼送青来",正是出自华氏族人华翼纶之手。这位晚清画家、诗人,曾在此与文人雅士谈艺论道。站在亭中望去,池边几株百年老梅斜倚水岸,枝干虬劲,若是冬日来此,想必暗香浮动,别有一番风致。

晴耕雨读,钱氏风骨

转过几条小巷,眼前豁然开朗,一座古朴的宅院门楣上悬着“花前树下 晴耕雨读”的木匾。

这里便是国学大师钱穆的旧居。

钱穆(1895-1990),字宾四,中国现代史学巨擘,与陈寅恪、陈垣、吕思勉并称“现代四大史学家”。

他少年时曾在此苦读,晚年回忆道:“每晨起,必先临池洗砚,然后读书。”走进院落,天井里一株百年老桂亭亭如盖,树下一方石桌,墨痕犹在。

屋内陈列着他的手稿与著作,《国史大纲》《先秦诸子系年》等经典皆凝聚着他对中华文化的深刻思考。特别引人注目的是一册《师友杂忆》手稿,字迹清隽,其中详细记载了他在荡口的成长经历。

钱穆一生颠沛,从无锡到香港再到台湾,却始终心系家国,其学问根植于传统,又融汇新知,堪称“一代儒宗”。

钱穆先生的一生,恰似一部浓缩的中国现代学术史诗,在时代巨变中坚守文化命脉。

其人生轨迹始于荡口启蒙,幼时在无锡荡口古镇的私塾中初识经史,那方天井里的老桂树见证了他晨起临池洗砚的勤学身影,江南水乡的灵秀之气与书香门第的熏陶,为他日后“为往圣继绝学”的志向埋下种子。

青年时期经历乡村职教的磨砺,在苏州、厦门等地中小学任教十余载。这段看似平凡的岁月里,他白天授课,夜间挑灯著《论语要略》《国学概论》,在简陋的校舍中完成了学术奠基,展现出“处江湖之远则忧其君”的士人情怀。

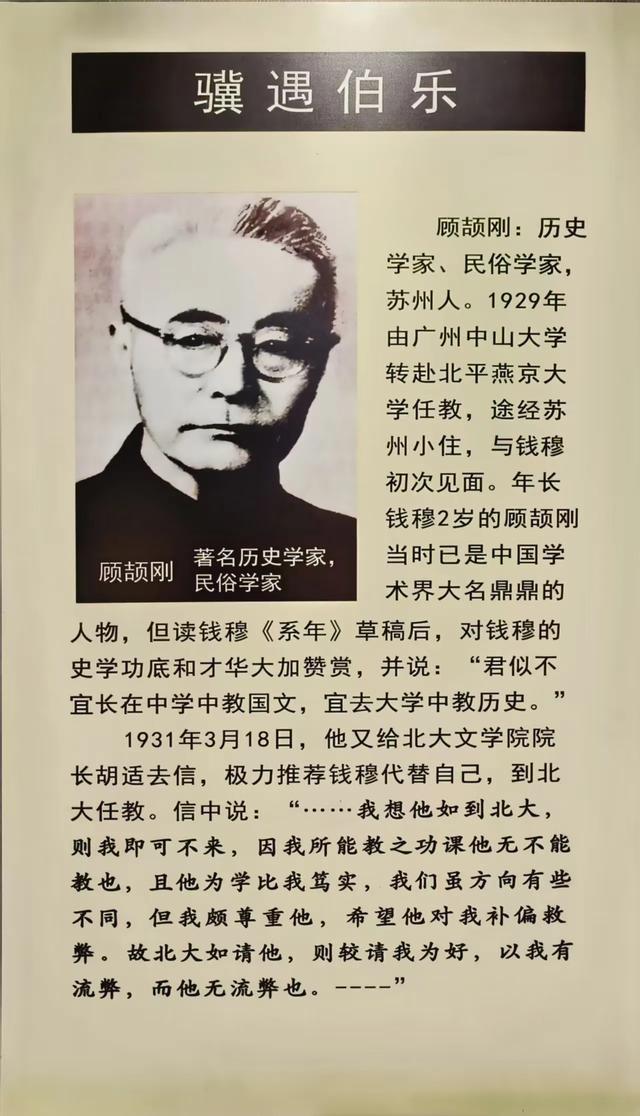

命运的转折始于骥遇伯乐,1930年因发表《刘向歆父子年谱》震动学界,被顾颉刚破格推荐至燕京大学任教,从此登上学术殿堂。

三十年代迎来名校为师的黄金时期,先后执教北大、清华、西南联大,与胡适并称“南钱北胡”(“南钱北胡”似有过誉之嫌,姑沿用此说)。在北平的槐荫下,他讲授中国通史,以《国史大纲》重塑民族史观,其课堂"如坐春风"的美誉传遍学界。抗战烽火中,他更以文化抗战的笔锋,写下《中国文化史导论》,坚信“亡天下者必先亡其史”。

1949年后,他没有选择北归,以一个历史学家的洞察力预测了中国和中国知识分子未来几十年的命运,因此他也没有选择南渡台湾,而是前往香港。

1949年8月,学术泰斗钱穆在南渡之前,曾面对无数亲朋好友的劝留,希望他留在大陆,继续他的学术事业。然而,钱穆以著名的“过江论”坚定地透露出一种对未来的不确定和对自由的渴望。在离开之前,钱穆曾拜访陈寅恪,劝他去香港任教,然而未能如愿。随后,他又给远在重庆的梁漱溟写信,但同样没有得到回复。钱穆还试图说服熊十力和杨树达,但他们都选择了留下来。在孤独和困惑中,钱穆最终独自前往香港,并创办了香港中文大学,为无数中华学子提供了求学的机会。

与钱穆一样,胡适和张爱玲这两位大师 也在那个动荡的年代选择了南渡。他们分别以“面包论”和“旗袍论”洞察时事,理性选择,体现了在风雨飘摇的年代里,知识分子如何用智慧和勇气为自己开辟新的天地。钱穆和胡适以及张爱玲,他们用自己的洞察力和行动力,在暴风雨来临之前全身而退,因此不仅逃过一劫而终得善终,而且建树颇丰。

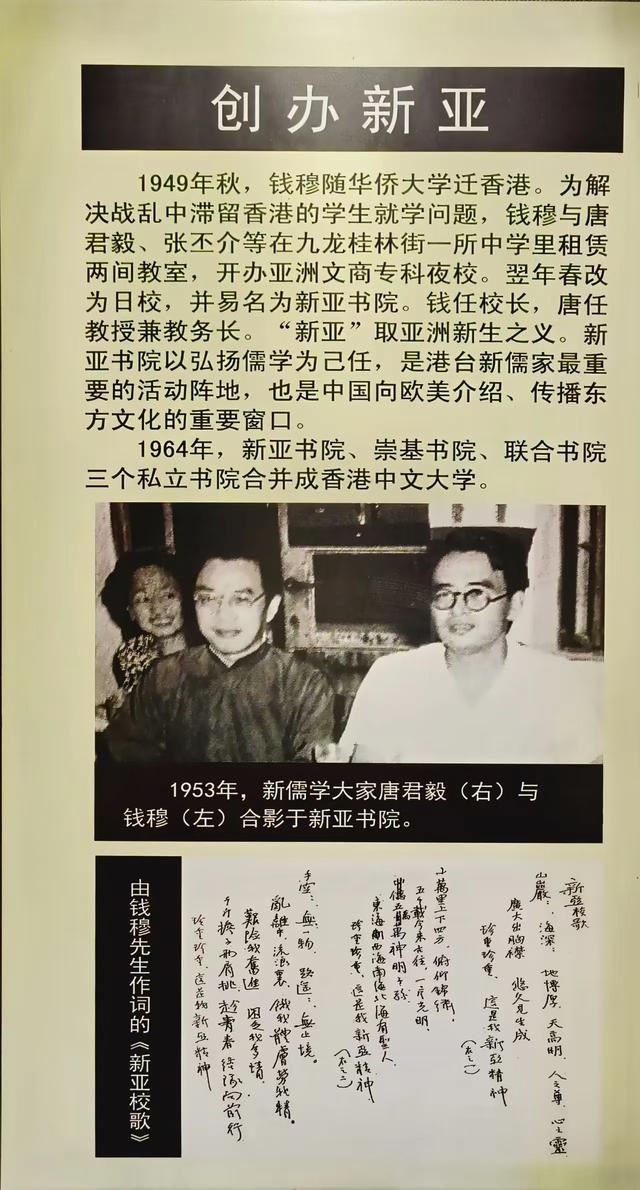

钱穆在香港完成创办新亚的壮举,在殖民地的荒岛上筚路蓝缕,将难民棚改建为书院,手“明德新民”的校训。新亚书院后来成为香港中文大学根基,践行着他“上溯宋明书院讲学精神,旁采西欧大学导师制度”的教育理想,在殖民统治的文化荒原上,播下了中华文明的种子并已开花结果,其后他在学术上建树颇丰,终成一代儒师。而选择北归的绝大部分民族精英和比他学识和造诣还高的文化泰斗,除了极少数靠出卖灵魂侥幸苟活下来的外,绝大多数无一例外的没有逃过时代的劫难,他们非但没有实现学术上的自由,连人格尊严甚至生命都没有保障,包括陈寅恪在内的一大批民族精英或被关进牛棚,或被驱使扫大街、扫厕所,不仅斯文扫地,有的甚至被折磨含恨而死,就连曾经的历史学家吴晗也被历史反噬,落得一个家破人亡的可悲下场。

钱穆晚年定居台北,在素书楼继续著述讲学,《朱子新学案》《晚学盲言》等巨著相继问世,直至九十五岁高龄仍笔耕不辍。

1990年魂归故里,其骨灰归葬太湖之滨,墓碑“一代儒宗”四字道尽平生。纵观其学术人生,自乡村教师到望重儒林,始终秉持“温情与敬意”研治国史,七十六部著作构筑起传统文化的精神长城。正如其晚年所言:“余一生著述,不过为中国文化作一注脚”,这位从荡口走出的史学巨匠,终以毕生心力守护了中华文化的星火。

离此不远,是其侄钱伟长(1912-2010)的故居。这位中国近代力学奠基人,与钱学森、钱三强并称“三钱”。

故居中陈列着他留学加拿大多伦多大学时的笔记,字迹工整如印刷。最令人动容的是1946年他放弃美国优渥待遇毅然归国时写的家书:“祖国需要我,我之学问,当为祖国所用。”他后来创建了清华大学力学系,为中国航天事业培养了大批人才。叔侄二人,一文一理,却同样怀着"为往圣继绝学"的抱负,令人肃然起敬。

关帝庙前,义庄仁风

沿着河岸前行,一座明代石桥横跨水面,桥畔便是始建于万历年的关帝庙。

庙前立着一尊清嘉庆年间的关公塑像,红脸长须,手持青龙偃月刀,威风凛凛。

江南水乡多商贾,关帝既是武圣,亦被奉为财神,香火历来旺盛。有趣的是,庙内还保存着一块“义炳乾坤”的匾额,乃清代无锡知县所题,见证了当年商帮诚信经营的风气。

庙旁的老街上,茶楼酒肆的幌子在风中轻摇,“秋香茶楼”茶楼里,老人们仍在喝着早茶,说着古今。

铁匠铺里传来叮叮当当的敲打声,老师傅打铁的手艺已传了四代,续写着农耕文化的余脉。

不远处,华氏老义庄的“乐善好施”堂匾高悬门楣,这是清道光年间华氏二十二世孙华进思所建。

庄内陈列着道光至宣统年间的赈济账册,一笔笔记录着“某年某月施米若干石”“某户借银若干两”的善举。

特别引人注目的是义学章程,规定“凡族中贫寒子弟,皆可入塾读书”,可见传统乡绅“达则兼济天下”的胸怀。

华氏一族自明初迁居荡口,累世耕读传家,至清代已成江南望族,出了华察、华允诚等名臣,更有华蘅芳这样的科学先驱。在这些华氏族人身上,我们很难看到长期以来我们声称的“为富不仁”,也在这些富庶的华氏族人中看不到一丝“土豪劣绅”的影子,相反他们秉持中国传统的乡绅治理传统,用他们的善举,为乡里营造一个和谐的社会环境,而所有的江南古镇,无论是修桥铺路,延师施教,救困济贫,均未出自政府扶贫,而是有华氏这类乐善好施的乡绅,支撑起中国基层社会的和谐延续。

文昌桥畔,华氏风流

跨过卖鱼桥——这座明代单孔石桥因曾是鱼市所在而得名。

河水在此拐了个弯,一座飞檐翘角的廊桥横卧波上,名曰“文昌桥”。

此桥建于清同治年间,桥上有顶,可避风雨,桥栏雕着“魁星点斗”的图案。

桥下流水潺潺,偶有小舟划过。此地文风鼎盛,明清两代出过37位举人、11位进士,桥上至今可见当年学子赶考时磨出的凹痕。

华蘅芳(1833-1902)、华世芳(1854-1905)兄弟的故居就在附近。

华蘅芳乃清末著名数学家、科学家,与徐寿共同研制了中国第一艘蒸汽轮船“黄鹄号”,并合著《汽机发轫》。

故居书房里陈列着他翻译的《代微积拾级》手稿,这是中国第一部系统介绍微积分的译著。其弟华世芳同样精通算学,著有《近代畴人著述记》,兄弟二人并称“华氏双杰”。最令人感慨的是展柜中一封华蘅芳写给曾国藩的信,详细论述了创办江南制造局的设想,字里行间尽是“师夷长技以自强”的抱负。

漫画街巷,艺术新韵

漫步至华君武(1915-2010)漫画艺术街,白墙上一幅幅讽刺漫画跃入眼帘。

这位中国现代漫画奠基人,早年以“抗战漫画”闻名,后创作了大量反映社会百态的作品。墙上那幅《决心》最为经典:一人双手抱头,脚下是“困难”二字,题跋“困难像弹簧,你强它就弱”。华君武的漫画幽默中见犀利,传统笔墨与现代意识交融,堪称“中国式幽默”的代表。

不远处是音乐家王莘(1918-2007)的故居。

这位《歌唱祖国》的创作者,1938年奔赴延安,师从冼星海。

故居里陈列着他1950年创作《歌唱祖国》时用的钢笔和五线谱本,泛黄的纸页上修改痕迹犹在。最动人的是一段录音,记录着他晚年回忆创作经历:“那天走过天安门,看到五星红旗迎风飘扬,旋律就自然涌出来了...”这首诞生于激情岁月的歌曲,至今仍在重大场合奏响。

午时豆花,市井烟火

时至中午,腹中微饥,便在河边“沈记豆花”要了一碗地道无锡风味。

豆花雪白柔嫩,浇上一勺酱油,撒上虾米、紫菜、榨菜和葱花,再淋几滴辣油,咸鲜滑嫩中带着微辣,佐以刚出锅的油条,简单却滋味悠长。店主自称是第五代传人,一边舀豆花一边说:“从前这里商船云集,桥上从早到晚都是卖鱼的吆喝声,我太爷爷那会儿,一碗豆花只要三个铜板...”木格窗外,河水悠悠,几只白鹅游过,恍如一幅活的《清明上河图》。

归去来兮,古镇余韵

午后阳光渐斜,我站在买鸡桥上回望——这座清代三孔石桥因曾是家禽集市而得名。

河水映着白墙黑瓦,石桥连着两岸人家,偶有老妪提着竹篮缓缓走过,谁家大姐依窗远眺。歇坐廊桥上,任由徐徐河风铺面,安享疫情期间短暂的宁静——这一刻仿佛时间已经凝固。

荡口的美,不仅在于小桥流水的景致,更在于那些深藏巷陌的故事:钱穆的儒雅、钱伟长的赤忱、华蘅芳的求索、华君武的诙谐、王莘的激情、更有镇上大族华氏的仁义...他们让这座古镇不只是风景,更是一部浓缩的中国近现代文化史。

临别时,忽见义庄墙角一株老梅斜出,虽未到花期,却已让人想象它凌寒独自开的风骨。这恰似荡口古镇的写照——历经千年沧桑,仍守着那份文人风骨与市井温情,在时代变迁中默默传承着中华文化的血脉。