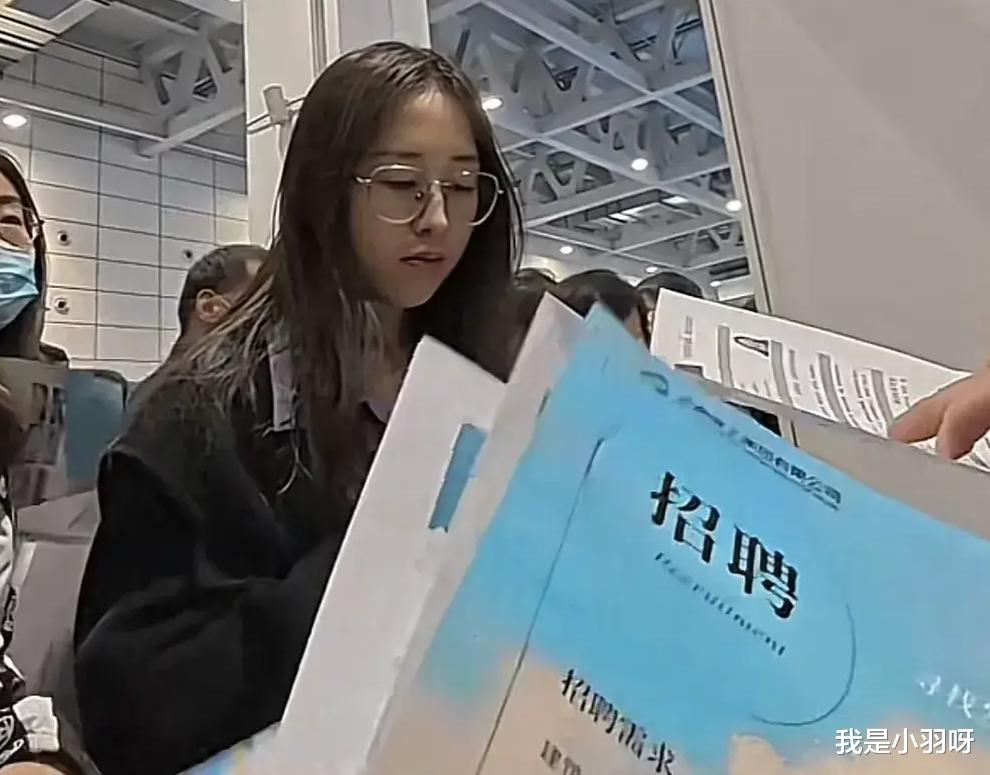

又到一年春招季,各地招聘会现场人挤人。

这本该是求职者和企业双向奔赴的热闹场面,可现在却透着焦虑和无奈,把当下 “学历通胀” 撞上结构性失业的复杂困境展现得明明白白。

在济南一个人才市场,山东财经大学有个硕士毕业生,满心期待地走到一家教育机构的摊位前。

去年,他姐姐博士毕业的时候,这家机构招聘要求不过是博士优先,可今年他被告知只要博士后。

不远处,某省直单位招聘牌上写着 “硕士学历、三年基层经验、党员身份” 这些条件,好多像这位应届硕士这样的求职者,看了都只能打退堂鼓。

再看另一边,有个旅游公司招聘视频剪辑岗位,给的底薪才 2800 元。

就算这样,招聘人员还说 “本科生太多,争着干这活的人多得是” 。

数据显示,2025 年毕业生期望薪资中位数是 6800 元,可企业实际给的薪资比期望的低了 37%,月薪能拿到 4000 元对很多人来说都难。

这背后是 “学历通胀” 让学历价值重新洗牌,就业门槛也乱了套。

现在学历竞争越来越激烈,省会城市街道办岗位的报录比能达到 300:1,清北博士去竞聘中小学教师的情况也不少见。

2020 到 2023 年这几年,人工智能相关专业扩招了 3.2 倍,可对应的岗位增长率只有 68% 。有个科技公司的 CTO 直接说,公司需要能马上上手干活的技术中台人才,不是那种还得重新培训的理论型人才。

而且就业市场上隐性学历歧视到处都是,有国企被曝光直接把非 985 高校的简历扔了。

山东有个双非院校的硕士生算过一笔账,读三年研究生花了 15 万,工作后月薪才 5000 元,要回本得 216 个月,这教育投资回报率实在让人心里拔凉。

在制造业往智能化转变的过程中,技能差距越来越明显。

有个汽车零部件企业,模具技师岗位的起薪比部分白领还高,可应届毕业生来应聘的比例还不到 5% 。

教育体系 “双轨制” 积习难改,应用型本科实训课课时只占 23%,跟德国双元制教育 60% 的实训课时比起来,差得远。

还有68% 的 00 后求职者把 “工作自由度” 当成找工作首要考虑因素,这和制造业规范管理的理念不合,让结构性失业的问题更严重了。

经济转型时期,企业用工策略也变了。

有上市公司算过,培养一个应届生,平均每年成本是这个应届生薪资的 1.5 倍,所以企业更愿意招有工作经验的人。

灵活用工市场在 2022 年增长了 42%,打破了传统的雇佣模式。

平台经济虽然创造了不少新的就业机会,但只有 9% 的从业者能享受到完整的社保保障。

不过面对这种困境,也不是没办法。

教育供给侧这边,应该建立专业设置 “熔断机制”,要是一个专业连续三年就业率都低于 60%,那就缩小招生规模。

产教融合方面,要推广 “双导师制”,企业技术骨干至少得承担 30% 的实践课程教学。

社会保障这块,把新业态从业者纳入 “职业伤害保险” 体系,建立弹性保障账户。

区域人才流动上,在中西部产业转移区搞 “人才积分互认” 试点,让技能认证能在不同区域流通起来。

新能源、AI、跨境电商这些新兴领域的技术岗位,起薪超过 1.5 万,对人才需求很大。

国家出台了《促进高质量就业 24 条》,帮助解决就业难题。

有些企业和职校一起办了 “现场工程师” 定向班,地方政府也在试点 “技能银行” 认证体系。

专家建议年轻人在学好专业知识的同时,多学一些跨界技能,多关注那些专精特新企业。

高校就业办主任也说了,现在竞争比的就是谁能更快更好地适应市场。

在这个就业充满挑战的时代,只有各方一起努力、主动做出改变,才能打破困局,让就业市场朝着好的方向发展,让人才价值得到充分发挥 。