当下,教育部门大力推进课堂改革,倡导互动式、探究式教学。

各类新颖教学模式不断涌现,课改专家频繁发声,教学研讨会一个接一个。

不少学校还把 “互动课堂” 纳入教师考核的关键指标。

然而深入日常课堂就会发现,传统的满堂灌教学模式依然占据主导。

一项针对全国300所学校的调查显示,大约85%的日常课堂还是以教师讲解为主的满堂灌形式。

这就不禁让人思考,为什么在改革呼声这么高的情况下,满堂灌还能站稳脚跟?

很多一线教师私下说,那些获奖的公开课虽然精彩,但在日常教学里没办法操作。

一位有15年教学经验的资深数学老师说,满堂灌最符合实际教学需求。

教师条理清晰地讲解知识点,板书工整,学生专心听讲记笔记,课堂效率高,学生知识掌握得扎实,不是那些看似 “先进” 却华而不实的教学模式能比的。

满堂灌在教育改革的浪潮中一直存在,多数教师喜欢用它,原因有以下几点:

第一,在应试教育的大环境下,考试成绩是衡量教学质量的核心标准。

从这方面看,满堂灌的高效性很明显。

拿40分钟的课程来说,探究式教学可能一个知识点都讲不清楚。

比如初中物理的 “欧姆定律”,学生自己设计实验、收集数据然后归纳总结,至少得三节课,而且可能很多学生都归纳不出基本规律。

但教师直接讲解,15分钟就能把概念、公式以及基本应用讲明白,剩下的时间还能安排例题巩固。

一位初三语文老师无奈表示,因为高考倒计时的压力,根本没时间让学生慢慢摸索。

在升学压力下,新型教学模式很难达到满堂灌这样的高效。

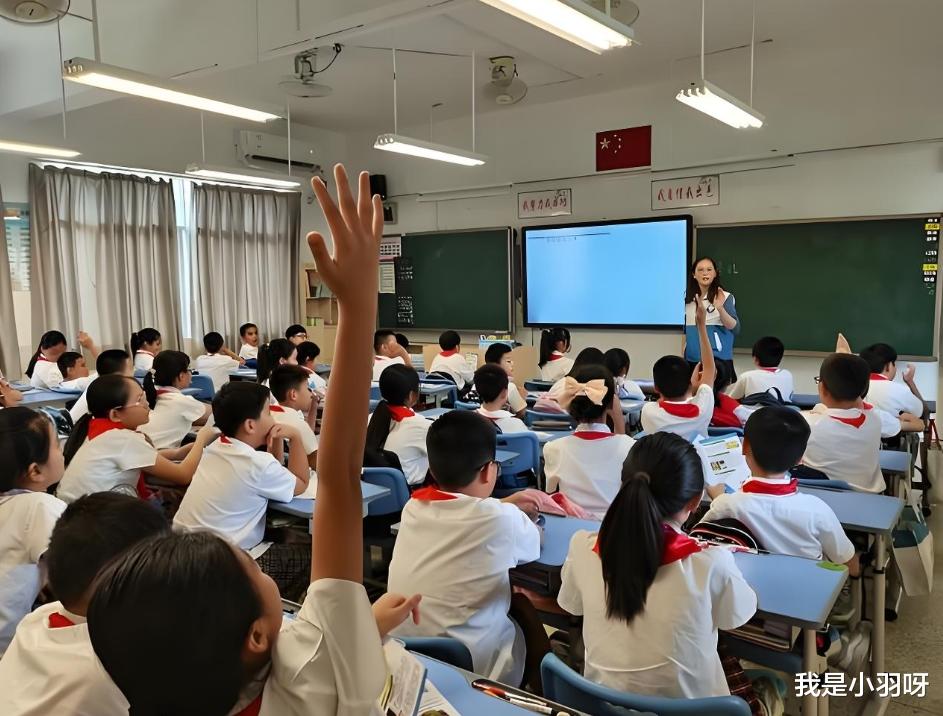

第二,我国多数学校的班级规模在50到65人左右,有些班级人数更多。

在这种情况下,小组讨论、合作学习等教学方式很难有效开展。

在60多人的班级里,教师让学生分组讨论,课堂很容易变得嘈杂混乱。

成绩好的学生能参与讨论,可更多学生可能在闲聊或者各干各的,教师没办法有效监督每个小组。

而且学生的学习水平不一样,成绩好的学生很快就能得出结论,学习困难的学生可能整节课都没收获。

一位初中数学老师试过小组合作学习,结果成绩好的学生抱怨浪费时间,成绩差的学生还是一脸迷茫,最后只能又回到以讲解为主的教学模式,为的就是保证教学秩序和效果。

第三,满堂灌并不是死板僵化的,它其实是一种成熟的教学艺术。

很多人以为满堂灌就是教师照着书本念,学生被动接受知识。

实际上,高质量的满堂灌课堂,教师会精心设计教学环节,讲解逻辑清晰、有条理,重点难点突出,例题由浅入深。

教师会通过巧妙提问、适时点拨来引导学生思考,用生动的比喻、绘声绘色的描述把抽象概念具体化,还会穿插一些有趣的内容活跃课堂气氛。

这样学生听得认真,知识掌握得牢,运用起来也自如。

一位特级教师说,真正的满堂灌是在有限时间里为学生搭建通往知识殿堂的高效桥梁。

在教育改革的背景下,我们不应该盲目抛弃满堂灌教学模式,而是要思考怎么把它的优势和新型教学理念结合起来:

在以满堂灌为主的课堂里,要适时融入探究式教学的元素。

教师完成基础知识讲解后,可以提出一些有启发性的问题,引导学生小组讨论或者自主探究。

比如历史课,教师先用满堂灌的方式梳理历史事件的脉络、背景和主要影响,然后抛出像 “如果历史事件中关键人物做出不同选择,历史会怎么演变” 这样的问题,组织学生分组讨论。

这样既能保证知识传授的效率,又能激发学生的思维活力和探究能力。

针对大班额的现状,教师可以借助满堂灌的优势来解决难题。

先通过清晰的讲解让全体学生对知识有个基本认识,然后根据学生的水平差异布置分层作业。

对于成绩好的学生,安排一些拓展性、探究性的任务,加深他们对知识的理解。

对于学习困难的学生,重点是基础知识的巩固练习。

同时利用现代信息技术,比如在线学习平台,为不同层次的学生提供个性化辅导资源,作为满堂灌教学的补充。

教育部门和学校制定教学改革政策以及考核指标的时候,要以理性的态度看待满堂灌教学模式。

不能因为它传统就不重视,要鼓励教师根据教学内容、学生特点和教学目标,灵活选择教学方式。

对于那些在满堂灌教学中展现出高超教学艺术、提高学生学习成效的教师,要给予认可和奖励,推动教育改革朝着务实、高效的方向发展,让各种教学模式在教育领域充分发挥优势,共同助力学生成长。

这些年,课堂改革变化明显,公开课泛滥就是一个体现。全国教育专家为推动教研改革付出诸多努力,众多公开课涌现出不少优秀教师,可老师们对这类课堂并不太认可。

有老师在网上表示,满堂灌是最好、最实用的课,老师讲课条理清晰、概念明确、例题典型、重点突出,学生学得明白,知识系统化,便于理解记忆,比那些徒有其表的公开课强多了。

很多网友也有同感,认为学校真实的课堂教学90%都是满堂灌,一些新型教学方式纯粹是浪费时间,满堂灌虽说不利于学生能力培养,但教学效率却是最高的。

这让教育专家很痛心,教研改革开展几十年了,课堂大多还是满堂灌。一线教师热衷于满堂灌,除了上述原因,还因为公开课存在一些问题:

公开课看似完美,是因为学生数量少,而且是精心挑选的优秀学生,这和现实教学中班级学生多、水平参差不齐的情况不一样。

在现实班级里,学生进行小组合作探索交流,教室很容易变得混乱,很多学生不善于思考,自主探索也很难有成果。并且公开课的学生可能提前学过相关内容,课堂缺乏真实性,这是公开课难以推广的主要原因。

公开课存在不少形式主义的东西,不适合日常教学。

比如超炫的课件,制作起来耗费大量时间和精力,实际教学中老师根本没时间天天制作;出彩的导入在平时教学中基本用不上,老师们通常直接进入新课内容;学生准备的学具和任务单,平时也不可能让学生每节课都准备。

公开课准备时间长,磨课耗时久,这并非真实的日常课堂状态。

以数学学科为例,要是按照专家提出的教学模式,时间常常不够用。

比如学习圆的面积,让学生自主探索圆面积公式的推导过程,可能一节课都总结不出来。

而数学每周按照国家标准只有六节课,照这样的学习速度,一个学期可能都教不完课本内容,更没时间让学生通过刷题提高成绩。

学生总结出公式定理后,还需要大量练习才能灵活运用,没有足够的练习,成绩很难提高。

前天发布的一份有代表性的调查表显示,有高达91%的人认为满堂灌这种传统教学方法是最高效的。

有人亲自对比了满堂灌和自主合作探究两种教学方法,以甲乙两个数学成绩相近的班级为例,教学内容是七年级下册数学第8章第一课时《平方根》。

甲班采用满堂灌,由教师主导讲解,课后10道检测题,全班28个学生答对224道题,正确率为0.8。

乙班采用创新课改教法,学生自主读书、交流探讨、班级展示,教师适时纠正、归纳,虽然出现拖堂约十分钟的情况,但25名学生用同样的题目检测答对212道题,正确率为0.848,而且乙班学生的表达能力等得到了更多锻炼,从长远看学习会更主动积极,但存在规定时间内完不成任务的问题。

不过长期采用让学生成为课堂主角的教学模式,时间把控和效率可能会有所改善。

总体而言,如果想让学生在40分钟内掌握较多知识达到 “高效”,教师的引导作用很重要;如果想培养学生自主学习等能力,现有的一些教学模式虽然更符合未来人才需求,但要全面推广并完善,还需要教育工作者不断探索实践,找到既能保证教学效果又能提高教学效率的最佳途径 。

对小学生而言,满堂灌极不合适。

我们学校和家长在重视知识和技能的教育的同时,切不可忽略了对孩子做人和道德品行的培养,只有扎下做人的根,才能避免孩子沉迷堕落、走上邪路、违法犯罪,孩子才能真正成才! 传统优秀文化经典、好书《弟子规》、《太上感应篇》、《十善业道经》、《了凡四训》、《寿康宝鉴》、《百病寻源记》等;传统文化光碟巜圣贤教育改变命运》,是做人的根,是重中之重的经典和好书,值得用来教育孩子,受用一生。可在网上搜看,也可以在网上各种购物平台上购买并送到家。 孩子学了做人的道理,扎下道德品行的根,就会懂得因果关系(明因识果),知道干坏事、违法犯罪后,就会产生不好的果报,从而自觉断除恶因,避免恶报。这是从根本上解决问题。

因为有个东西叫考试范围,又有个东西叫教学进度,甚至还有个东西叫KPⅰ