歼-10A战斗机自2005年正式服役以来,历经岁月的洗礼,已经走过了近二十年的服役生涯。作为中国在上世纪80年代初开始研制的第四代战斗机,歼-10A不仅承载着中国航空工业的雄心壮志,更是空军战略部署中的重要一环。然而,随着技术的不断进步和作战需求的变化,这款曾被寄予厚望的战机,正面临着被新一代歼-10C战斗机取代的尴尬局面。尽管如此,歼-10A战斗机的战斗潜力并未完全消失,它依然可以在转型过程中焕发新的生机。

歼-10A战斗机的转型

歼-10A战斗机的转型歼-10A的设计初衷是为了满足中国空军在高空高速空中优势作战中的需求,重点提升了机动性和空战能力。然而,受限于当时的技术水平,歼-10A的电子系统和武器配置未能与西方先进战机相媲美。虽然该机具备了出色的机动性能,但其脉冲多普勒雷达的探测能力和分辨率较低,远不如同代的F-16C战斗机。此外,歼-10A在对地攻击能力方面也有明显的不足,除了可以发射火箭弹和投掷无制导炸弹外,其对地攻击的精准度和效能并不理想,且缺乏空中加油能力,导致其作战半径受到严重制约。

尽管如此,歼-10A战斗机在服役多年来,依然发挥着重要作用。现役的330架歼-10A战斗机,尽管在空战中的表现不再具有优势,但依旧具有10到20年的服役寿命。如何在新一代战机逐步取代其主力地位的同时,充分挖掘其潜力,成为了中国空军面临的重要课题。

随着技术的不断进步,特别是电子战系统的迅速发展,歼-10A战斗机在新任务中仍然可以发挥其重要作用。自21世纪初以来,中国空军的机载电子设备取得了飞速的发展,各种性能先进的机载告警设备和雷达定位吊舱逐渐装备了现役战机。苏-30MKK、歼轰-7A、歼-16等战斗机逐渐承担起了防空压制任务,特别是在面对先进的敌方防空系统时,能够有效进行电磁干扰和反辐射攻击。

防空压制任务的核心在于通过对敌方防空雷达和电子设备的压制,夺取战场电磁优势。歼-10A战斗机,作为一款具备较高机动性和一定载荷能力的战机,若能够结合现代化的电子设备进行改装,完全有可能在这一领域找到新的角色。尤其是在多机种、大机群的作战方式下,歼-10A可以通过挂载反辐射导弹、电子干扰吊舱等设备,发挥出压制敌方防空系统的关键作用。

事实上,中国空军在电子战方面的潜力并不仅限于歼-10A战斗机。近年来,中国空军已经装备了多款现代化的电子战平台,并积累了丰富的实战经验。例如,歼轰-7A战斗轰炸机近年来承担了越来越多的防空压制任务,配备了电子侦察和干扰吊舱,并成功实施了针对现代海上防空系统的反制措施。演习数据表明,当歼轰-7A战斗轰炸机携带反辐射导弹,利用敌方雷达系统的辐射信号来反向定位敌方防空阵地时,其对敌舰的威胁要比单纯的反舰导弹攻击更加致命。通过这种方式,歼轰-7A能够迫使敌方防空系统做出选择:是关闭雷达进行规避,还是继续开启雷达以迎接反辐射导弹的攻击。

尽管如此,歼轰-7A的空战能力较为薄弱,无法有效与敌方的拦截战斗机对抗。与之相比,歼-10A战斗机则具备了更强的空战能力,尤其是在与歼-16、歼-11等战机协同作战时,可以充分发挥其高机动性和电子干扰能力,成为电子战的重要一环。

若将歼-10A战斗机改装为防空压制机,可能会是一个成本效益较高的选择。相较于更新换代为全新的歼-10C战斗机,歼-10A战斗机的改装成本会更低,且其原有的机体和飞行性能依然可以提供较强的作战能力。通过对雷达、航电系统、座舱等关键部件的更新换代,歼-10A可以在防空压制领域充分发挥优势,成为一种具备高机动性和强电磁对抗能力的战斗平台。

美国空军的“野鼬鼠”概念为歼-10A战斗机的改装提供了有力的借鉴。作为美国空军压制敌方防空系统的典型代表,F-16CJ“野鼬鼠”飞机装备了先进的电子战系统,能够在敌方雷达的干扰下,通过反向推算定位敌方防空雷达阵地,并实施精确打击。歼-10A战斗机若能借鉴这一作战思想,并结合现代化的反辐射导弹系统和电子战设备,无疑能够在未来的空中作战中发挥重要作用。

“野鼬鼠”战术的变革与应用对歼10A的借鉴和影响“野鼬鼠”飞机的战术源自对抗防空雷达的高效方式,凭借其先进的反辐射导弹与电子战系统,成为了美军空中打击力量中不可或缺的一部分。这一战术的核心思想便是通过在敌方雷达开启的一瞬间,迅速捕捉并摧毁敌方防空系统,使其失去雷达支援,从而为随后的空袭创造条件。

最初的“野鼬鼠”飞机,以F-105F/G战斗轰炸机为基础,改装成特种反辐射作战平台。这种飞机在执行任务时,需要快速穿越敌方防空网,迫使对方雷达开启以进行搜寻和攻击。一旦敌方雷达开机,野鼬鼠飞机的电子设备便能够精准捕捉到雷达的位置并立即发射反雷达导弹摧毁敌方防空雷达,彻底瘫痪其防空系统。这种战术不仅依赖飞机的高效反应能力,还要求其机载系统具备极强的电子干扰与反辐射能力。

在1966年4月18日,“野鼬鼠”飞机首次投入实战,并迅速证明了其在高风险环境中的优越性。特别是在攻击河内的杜梅大桥时,野鼬鼠飞机成功摧毁了6个敌方导弹阵地,并迫使4台防空雷达关闭,为美军后续的轰炸行动扫清了道路。通常,这一过程仅需不到10秒钟的时间,便能捕获并摧毁目标。

然而,执行这一任务的危险性不容小觑。作为F-105F/G战斗轰炸机改装而来的野鼬鼠飞机,在高强度的反击环境中频繁遭遇敌方防空火力的打击,这使得其在战斗中承受极大的风险。而且,F-105战斗轰炸机的体型较为笨重,机动性和灵活性无法与主力战斗机相比,这在复杂的战斗环境中显得尤为不足。为了弥补这一不足,美国空军于70年代中期开始将F-4E战斗机改装成更为先进的F-4G“野鼬鼠”飞机,加入AN/ALR-38全向式雷达定位与警示系统、AN/APQ-120机载雷达以及AN/ALE-40电子干扰设备等先进系统,使得这一平台在执行反辐射任务时更具优势。

F-4G“野鼬鼠”飞机具备更强的机动性、长续航能力和更大的载荷能力,此外其内部空间的设计使得它能够承载更多的电子战设备和反辐射导弹,成为了美军空中打击行动中的重要支柱。自1975年开始,美国空军共将116架F-4E战斗机改装为F-4G型,并装备于四支空中作战联队。尤其在海湾战争中,F-4G飞机的表现可圈可点。24架F-4G“野鼬鼠”飞机在沙漠风暴空袭中担任防空压制任务,占据了出动架次的11.6%。这些飞机的出色表现,直接导致了伊拉克防空雷达系统的瘫痪,为后续的轰炸任务创造了有利条件。

具体来说,F-4G“野鼬鼠”飞机能够通过全向式雷达定位与警示系统,实时监控并分析敌方防空雷达的威胁强度与型号,甚至能够准确识别来袭的导弹。在面对高威胁目标时,飞行员和电子作战官可以通过显示器标记出最危险的目标,为规避导弹攻击和进行反制提供重要信息。海湾战争期间,美军共发射了1961枚AGM-88“哈姆”反辐射导弹,对伊拉克防空系统造成了极大冲击。

然而,随着战术需求的变化和科技的进步,F-4G“野鼬鼠”飞机逐渐显现出效费比不高的缺陷。由于其专用性较强,F-4G飞机的用途在战后变得局限。因此,美军在1990年代开始逐步将“野鼬鼠”任务转交给其他多用途战斗机,如F-16CJ型。F-16CJ“野鼬鼠”飞机装备了目标寻找吊舱和反辐射定位系统,具备了执行防空压制任务的能力。F-16CJ不仅能在执行防空压制任务时挂载两枚“哈姆”反辐射导弹,还能够配备AIM-9“响尾蛇”近程空空导弹和AIM-120中程空空导弹进行自卫。

F-16CJ“野鼬鼠”飞机的改进,使得其在多任务中具备了更大的灵活性和多功能性,能够同时执行防空压制和对空、对地攻击任务。1995年,F-16CJ“野鼬鼠”飞机首次投入南联盟防空系统压制作战,在“沙漠之狐”行动中,10架F-16CJ出动785架次,发射超过400枚反辐射导弹,重创了伊拉克的防空网络,极大地减少了美军的空中损失。

进入21世纪后,美军逐步将“野鼬鼠”战术进一步精细化,依托先进的电子战技术和战斗机的灵活性,使其能够在复杂的战场环境中执行更为多样化的任务。而在反辐射战术的应用上,除了传统的“哈姆”导弹外,现代化的导弹系统和战术也使得这一战术不断向高效和精准方向发展。

在这一背景下,歼-10A战斗机作为中国的一款先进中型单发战斗机,具备了执行类似“野鼬鼠”任务的潜力。歼-10A与F-16C战斗机的气动布局和综合性能相似,因此作为防空压制平台,其能力也不容小觑。歼-10A可以携带鹰击-91反辐射导弹和激光制导炸弹进行精准打击,同时机载电子战吊舱能够提高对辐射源的定位精度,使得歼-10A成为执行压制敌方防空雷达任务的理想平台。尤其在挂载光电瞄准吊舱后,歼-10A还能够执行对敌防空阵地的精准打击,为战斗机群提供有力支援。

从最初的F-105到F-16,再到现代化的歼-10A,中国与美国的“野鼬鼠”战术演变,展示了空中电子战与反辐射技术的巨大进步。无论是以F-4G为代表的高风险、单一功能平台,还是F-16CJ与歼-10A这样的多用途战斗机,反辐射作战的核心理念始终未变——摧毁敌方防空雷达系统,为后续空中打击行动铺平道路。这一战术在现代战争中仍然具有极大的战略意义,为各国的空中作战提供了重要的参考与借鉴。

歼10A的涅槃重生自20世纪60年代的抗美援越战争以来,反辐射导弹(ARM)便逐渐成为了空中作战中不可忽视的利器。在这场充满挑战与变革的历史长河中,中国空军始终未曾忽视这一领域的研究与发展,尤其在面临强敌与复杂局势时,反辐射导弹的重要性愈加突出。从最初的依赖外购,到自主研发的突破,再到如今的领先技术,中国反辐射导弹的创新进程见证了中国军力的提升与技术的进步。

在越南战争时期,面对美军使用的“百舌鸟”反辐射导弹的威胁,中国防空部队在越南前线频繁遭遇攻击。美军的“百舌鸟”导弹凭借其强大的打击能力,使得中国防空力量的生存空间大幅压缩。中国不仅在战场上积极收集导弹残骸,还通过分析其结构与性能,迅速意识到反辐射导弹在现代空战中的决定性作用。经过一系列的实验与技术积累,中国最终在1980年代初期成功仿制了“风雷7号”反辐射导弹,计划将其装备在歼-8B战斗机上。然而,尽管“风雷7号”导弹在一定程度上具备了作战能力,但由于其制导系统的频率范围较窄,未能满足新一代苏联防空导弹系统的应对需求,最终导致其项目的中止。

进入90年代,中国面对的主要敌人已不再是过去的“百舌鸟”,而是拥有强大现代化防空系统的美国。美国的“爱国者”导弹和“宙斯盾”防空系统令中国深感压力,尤其是在缺乏自主研发反辐射导弹的情况下,中国不得不寻求外部解决方案。此时,苏联的技术尚存余力,而俄罗斯正面临经济困境。中国与俄罗斯的合作开始加深,尤其是在反辐射导弹领域。中国引进了苏联在1980年代末期研制的KH-3IP型反辐射导弹。这一导弹采用了“一弹两型”的设计理念,Kh-3IA为空射反舰导弹,而Kh-3IP为空射反辐射导弹。两种型号的导弹长4.7米,弹径360毫米,重量600千克,配备90千克的爆破战斗部,能够有效摧毁大型相控阵雷达的天线系统。

尽管KH-3IP型导弹在技术上有了显著的进步,但由于当时苏联微电子技术的局限性,导弹的制导系统仍无法提供宽带、高灵敏度的被动制导系统。它只能在较窄的频率范围内进行目标跟踪,因此需要针对不同任务更换不同带宽的导引头。这一问题意味着,中国在获得一定数量的KH-3IP导弹后,无法单纯依赖进口技术,必须加快自主研发的步伐。于是,中国决定仿制该导弹,并将研发任务交给洪都航空工业公司,最终研制出了“鹰击”-91反辐射导弹。

“鹰击”-91导弹无论是在设计上还是在性能上,都较KH-3IP型有了大幅提升。它提供了反舰和反辐射两种型号,其中反舰型导弹采用半圆形的整流罩,射程可超过100公里,而反辐射型导弹的尖锥形头部则使得其射程缩短至50公里。然而,得益于中国在微电子技术领域的突破,“鹰击”-91反辐射导弹在导引头频率覆盖范围上取得了显著进展,无需更换不同带宽的导引头,从而有效提高了作战效率。

尽管如此,"鹰击"-91导弹仍存在一些不足。首先,导弹需要外挂独立的吊舱才能使用战机的雷达火控系统,这一设计显得不够便捷;其次,导弹的发动机启动速度较慢,必须依靠固体火箭助推器将其加速至1.4马赫,之后才能启动冲压发动机继续加速,这与反辐射导弹需要快速打击的战术要求存在一定矛盾。更为严重的是,导弹重量过重,达600千克,加上180千克的配套挂架,一架战机若要挂载两枚“鹰击”-91导弹,就需要承受1.6吨的重量,这对于中型战机来说,无疑是一种巨大的负担。与此同时,导弹的射程只有50公里,这意味着它必须在敌方防空导弹的射程内发射,增加了作战风险。

为了进一步弥补“鹰击”-91反辐射导弹的不足,中国军方决定研发更加紧凑、性能更强的反辐射导弹。最终,基于“霹雳12”中距空空导弹的基础,LD-10反辐射导弹应运而生。LD-10反辐射导弹的长度为4米,直径0.2米,发射重量234千克,射程可达80公里,最大飞行速度3马赫。通过采用先进的固体火箭发动机,LD-10能够迅速达到最高速度,极大地提高了攻击效率。此外,LD-10导弹的体积更加紧凑,可以方便地装载在歼-20等隐形战机的弹舱中,使得反辐射导弹的应用更加灵活多样。

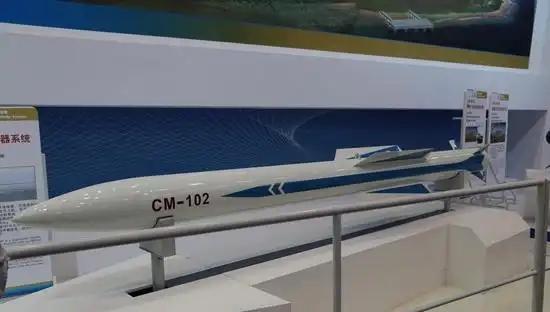

为了进一步加强压制能力,中国又研发了CM-102反辐射导弹。该导弹在设计上融入了边条翼,使得导弹的重心和升力中心不易受到飞行距离、速度和高度变化的影响,大大提升了机动性能。此外,CM-102反辐射导弹的尺寸更小,波阻也更低,极大地增强了隐蔽性和飞行速度。它的战斗部重80千克,能够有效摧毁大型相控阵天线,射程可达100公里,覆盖频率范围为2~18千兆赫,无需更换不同带宽的导引头,从而使得它能够对抗包括美国“哈姆”导弹在内的现代反辐射导弹系统。与此同时,CM-102的作战能力得到了极大的提升,一架歼-10A战斗机便可以携带4枚导弹,成倍提高了空军的打击能力。

通过这些技术的进步与不断完善,中国的反辐射导弹系统逐渐达到了世界领先水平。当330架歼-10A战斗机同时挂载1320枚反辐射导弹时,中国空军的防空压制能力将成为全球最强大之一。这一作战能力能够在一次出击中摧毁敌方防空系统的雷达设施,其打击效能甚至超过了美军在海湾战争中的作战能力,而这一切的实现,不仅仅依赖于先进的导弹技术,还得益于中国在战斗机、导弹研发以及战术运用方面的不断创新。

在未来的空战中,中国的反辐射导弹将继续发挥着不可或缺的作用,为中国空军提供强大的空中压制能力,使得中国在国际军事格局中的话语权愈加重要。