安徽,简称“皖”,位于我国的华东地区。安徽南北分别有长江和淮河贯穿,境内既有富饶的淮北平原和沿江平原,又有大别山、九华山、黄山,还有巢湖在内的诸多湖泊,地形地貌可谓是得天独厚。

公元1667年,康熙下令把江南省分为安徽和江苏两省,安徽从此建省。安徽之名,为安庆和徽州各取一字而来。

安徽风景优美,文化丰富。既有“归来不看岳”的黄山,粉墙黛瓦的宏村,巍峨雄伟的天柱山和九华山。又有徽派建筑、徽墨、徽扇在内丰富多彩的徽文化。

那么,旧社会的安徽各地是什么样子的呢?下面就让我们从老照片中,来领略一下吧!

△1940年代,站在城墙上拍摄的合肥古城,照片右上角的那座高大的建筑,是合肥的明教寺。

△1947年,合肥的一群女教师,在合肥包公祠前合影留念。包公祠的小门上,写着“廉顽”两个字,右侧的古亭十分独特,有一半围着墙,亭墙上有一个镂空的雕花窗,十分精巧。

△1930年,黄山市乡下的一座村庄,村庄后边是连绵不断的山峦,前面是一望无际的田地,白墙黑瓦的徽派建筑坐落其间,一派静美安详的田园风光。

△1932年,黄山脚下的村落,粉墙黛瓦的徽派建筑,把黄山点缀得更加美轮美奂。

△民国时期的芜湖广济寺,是古时游览九华山的必经之地,寺里的这座五层的八角玲珑塔,叫做广济寺塔。

△民国时期的芜湖市镜湖风光,又叫陶塘,镜湖水平如镜,古建筑错落分布在湖边,杨柳依依倒映水中,形成了芜湖八景之一的“镜湖细柳”。

△1938年的滁州定远古城,站在春天的桃花园里远眺,古城墙在桃花的掩映之下,凭添了几分秀丽。

△1938年的滁州文峰塔,周围的古建筑群,在战火中几乎付之一炬,只有孤零零的文峰塔,还坚强地伫立在滁州的大地上。

△1946年,芜湖境内的长江江面上,一艘艘帆船,正在扬帆远航,这画面看起来十分壮观。

△1941年的亳州城隍庙,庙门上面的屋脊上,雕刻着游龙和各种各样的脊饰花纹,巧夺天工,门匾上的文字,还依稀可见。

△1941年,亳州涡河两岸的风光,河对面的古城墙,每一个垛口,都清晰可见,城墙周围的树木十分茂盛。

△1930年代的黄山迎客松,看起来和今天变化不大,不得不说,这松树生长的确实是比较缓慢,在这高山的岩石之上,生出这样一棵“伸手迎客”的千年古松,实在是天下奇观。迎客松边的岩石上,是古人刻的“一览众山小”的巨大文字。

△黄山云海缭绕之中的十八罗汉峰,一座座秀美的山峰,随着黄山云海的起伏,变化莫测,犹如仙境。

△1940年,落日余晖下的宿州古城,城楼和城墙,在霞光的照射之下,美的让人沉醉。

△1940年,宿州古城护城河上的石桥,人们推着小推车,从桥上通过。两个桥洞倒映在水中,恰好形成了两个大椭圆形,把远处城墙垛口和水中的倒影,都收入了其中,定格了这张美轮美奂的老照片。

△1910年的安庆东城门,一场大雪过后,城楼屋檐上,还覆盖着一层薄薄的白雪。

△1920年的安庆大观楼,飞檐翘角,十分壮观。

△1930年的黄山清凉台风光,奇松怪石,引人入胜。

△1930年,黄山狮子峰上的“猴子观海”,仿佛从天而降的石猴,千百年来,一直眺望着黄山的云海。

△1920年代,安庆境内的长江江面,江边的山峦,被一层薄薄的云雾笼罩,十分朦胧,远处那座孤零零的小山,就是“小孤山”。

△小孤山近景,四周环水,半山腰是一片粉墙黛瓦的古建筑群,山顶建有一座宝塔,是万里长江上的一座奇景。

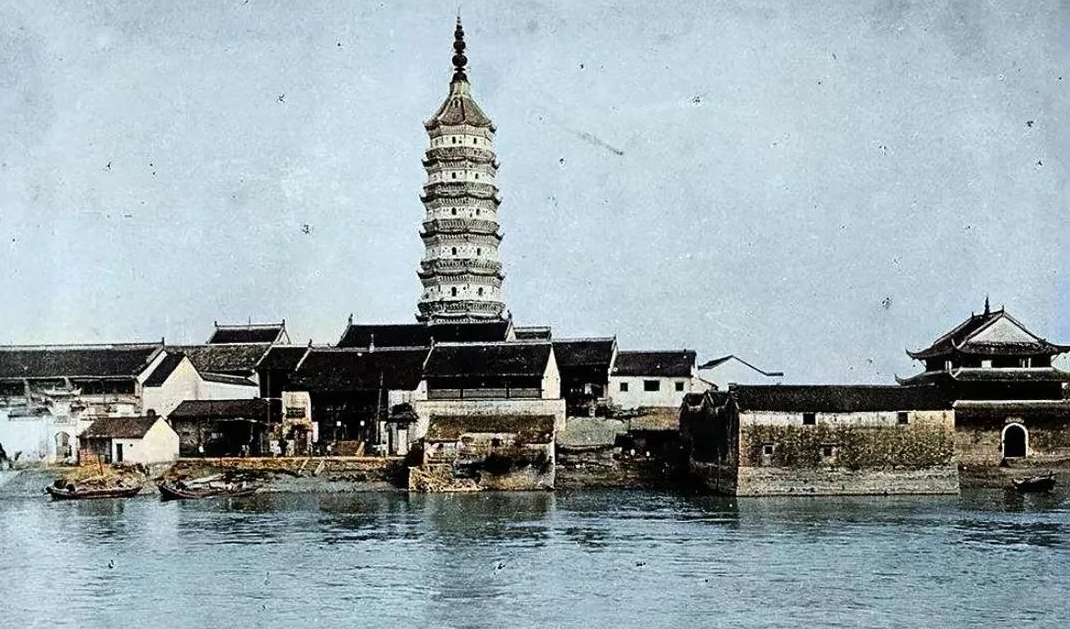

△1905年的安庆振风塔,在一片古建筑之中,拔地而起,直插云霄。

△1940年的蚌埠古城,这张照片是在小南山上拍摄的,照片的尽头,隐约可见淮河上的大铁桥。

△1940年,淮河蚌埠段的码头上,搬运工们正在卸货,一麻袋重重的货物,搬起来就走,看起来可真不容易。

△1920年的马鞍山采石风光,宽阔美丽的长江江面上,微风吹来,一帆高悬。

△宿州东城门的景象,城门上的城楼是一座重檐歇山顶密闭结构的城楼,十分古朴。

△1941年的滁州内河风光,桥上的这座三孔古桥,叫做通济桥,河右侧的那座塔,叫做大圣塔。

△1906年,阜阳淮河发生了一场大洪水,人们拄着拐棍,四处逃荒。

△1938年的宣城龙首塔,是一座六层砖塔,塔下的这座低矮的小屋,屋檐设计的十分别致,生动有趣。龙首塔经历了抗战的烽烟,至今仍然伫立在宣城鳌峰公园内。

△1930年代的宣城南楼,周围是茂密的树林,今天的南楼,已经成了美丽的鳌峰公园里的秀美景观。

岁月匆匆,安徽的变化有目共睹。时光流转,幸好有这些老照片,给我们记录了旧时光里的安徽,让我们在今天还能重温昨日,展望未来。

其他地方都是美景名胜,到俺阜阳就是逃荒……

以前确实少有绿化

物是人非

好多没有了

皖南真是好风光

那时候 孙十万还在攻打合淝

以前的镜湖真漂亮

时光已逝永不回,往事只能回味

真是破破烂烂

现在很多景点都是拆了重建钢筋混凝土的[笑着哭]