【前言】

1943年6月30日,在河北省新海县的大赵村里,村民们不知道的是,一场悄悄摸摸的军事会议正进行着。

夜里突然响起枪声,一下子打破了安静,黄骅毫无防备,倒在了血里,紧接着,其他几位军区的大领导也都一个个倒下了。

这一幕像炸雷一样让八路军的冀鲁边区军区感到震惊,同时也让人满心都是疑问:幕后黑手到底是谁呢?

消息到了延安,毛主席非常生气,喊道:“把他们抓起来,立刻枪毙!”这句话,一下子决定了整个案子的结果。

但事情背后的真相其实复杂得多,黄骅和这次暗杀之间究竟有啥联系呢?

【光辉与黑暗的交织】

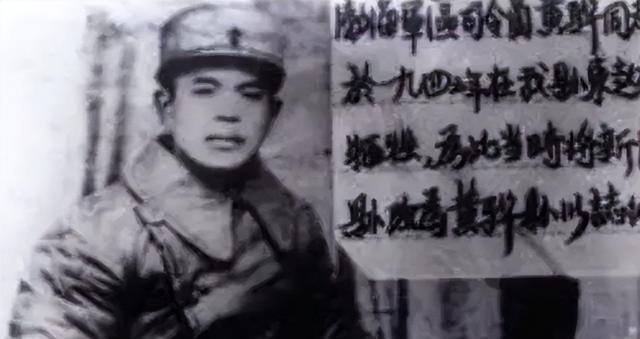

黄骅,这位八路军的副头头,成长路子既闪亮又不容易,从一个穷苦的村里娃,到抗日战场上勇猛无比的将军,他的故事真是又神奇又精彩。

小时候的黄骅,经常看到地主欺负农民,老百姓没办法反抗。从那时候起,他心里就埋下了反抗的火种,下定决心要改变这种不公平的事情。

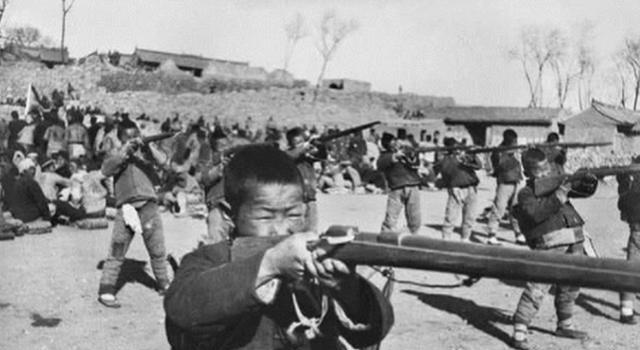

在这种想法的推动下,他15岁时就加入了当地的儿童团,带着村子一起对抗地主,成了小伙伴们中的带头人。

1929年的时候,18岁的黄骅不再只是满腔怒火的小伙子,他变得有组织、守规矩,成为了一名真正的革命战士,对,他加入了中国共产党。

这个选择让他走上了革命这条漫长道路,他从一名普通战士干起,没几年功夫就成了营长、团参谋长,战场上的一次次拼命战斗让他快速成长。

他的战友在回想他时,总说他在战场上冲锋时非常果断,就好像他天生就是为了打仗一样。

1930年代初,那时候国共正在打仗,黄骅所在的队伍经常碰到敌我混杂的恶仗,子弹横飞的时候,他特别显得出手快、胆子大。

抗日战争一打响,黄骅就被派到了冀鲁边区,领导大家打鬼子。在那儿,他既要直接跟日本兵干仗,还得防着汉奸军和当地土匪的捣乱,局面又难又复杂。

黄骅深信,要打败敌人,军队非得有老百姓的帮忙不行。他亲自去跟老百姓聊天,拉起游击队,把地方上的武装力量和八路军紧紧绑在一起,慢慢地让根据地的抗日队伍壮大了起来。

黄骅在军队里越来越受重用,但与此同时,他和冀鲁边区司令员邢仁甫之间的不和也越来越厉害。

邢仁甫这人挺有心计,一门心思全放在保住自己的权力上,反观黄骅,为人正直,心里只有革命事业。这样“一正一反”的对比,让两人从原来的搭档变成了对头。

黄骅有次跟战友说心里话:“他打算干的那些事儿,跟咱们革命的初心都背道而驰了。我不想跟他吵,可我不能眼睁睁看着他带的队伍往歪路上走。”战友提醒他做事要谨慎,但黄骅一直坚持着自己的立场。

他始终坚守正义,结果让自己成了风波的焦点。

1941年,黄骅当上了冀鲁边区的二把手副司令员,专门负责和日寇打仗。这时候,他的军事生涯走到了最辉煌的时候,可这也意味着,他慢慢走上了危险的道路。

过了两年,黄骅在一次开会时被人暗杀,丢了性命。

【土匪冯冠奎的血腥登场】

在这次暗杀事件里,有个人的名字特别重要,他就是冯冠奎。

在1943年以前,这个名字可能没啥大名气,他原本就是个土匪,行事粗鲁,一直都不把法律放在眼里。

在抗日战争的纷繁局势中,他意外地获得了晋升的机会。

在冀鲁边区,冯冠奎被邢仁甫拉进了队伍,一下子就成了我们军队里的一名干部。但他还是老样子,一点没变,做事还是随心所欲,根本不把军队规矩放在眼里。他甚至好几次都乱用自己的权力,挑起一堆麻烦和争斗。

他拿着枪,在邢仁甫暗地里点头甚至帮忙下,突然发起了这场刺杀行动。

当那个人冲进会议室时,谁也没想到,这个一向以强硬和蛮横出名的小角色,最后竟然会让黄骅丢了性命。

黄骅突然离世,让整个冀鲁边区的人们都沉浸在巨大的悲伤和惊愕里。

邢仁甫事情败露后,哭得稀里哗啦,跟上级领导说他“后悔得要命”,接着还下了通缉令,发誓要把冯冠奎抓回来。

这次谋杀案背后,那些不为人知的阴暗秘密开始慢慢被揭露出来。

【暗流涌动,真相渐显】

邢仁甫刚开始装得好像挺成功的,他立马就有了反应,装得特别伤心,还哭着喊着说要为黄骅他们的死担责。

利用自己的职位权力,他拼命想隐瞒真相,还命令手下到处去抓冯冠奎。

冯冠奎动手干了那事,但其实他就是邢仁甫的一颗棋子。对邢仁甫来说,这个阴谋好像一度也让事情按着他想的那样发展了。

这事儿哪能就这么简单结束呀?冀鲁边区军营里头,暗流开始悄悄涌动起来了,邢仁甫干的那些事儿,早让好多高层干部心里不痛快了。

1943年7月十几号的时候,冀鲁军区独立团团长冯鼎平发来的一份秘密消息,让邢仁甫假装出来的好人样儿露馅了。

这封秘密电报里,冯鼎平说邢仁甫不光是暗中安排了黄骅被害的事情,还抖出了邢仁甫不少对我党不利的阴谋。

这份秘密报告完全扭转了事情的进展,冯鼎平把真相说出来后,上级领导突然明白过来,黄骅的死可不是冯冠奎一个人干的那么简单。

冯鼎平之前也有过犹豫,毕竟那时候的情况太复杂了,军队里的争斗、日本鬼子的逼近,还有来自各方的压力,让好多人都动摇了。但刘虎臣的大力反对和严厉批评,让冯鼎平一下子清醒过来,他决定要向组织揭露邢仁甫的真面目。

冯冠奎自己也写了一封信过来,说他做的所有事情都是邢仁甫让干的,他只是听命令行事。信里的话带着生气和没办法的意思,他抱怨邢仁甫事成之后就不管他了,还把所有过错都推到他身上。

这两封意外出现的举报信,让军区领导对案件的真实情况有了更深入的了解。

军区头头们赶紧开了个急会,商量着悄悄逮住邢仁甫。为了不坏事,他们打算先把邢仁甫杀人的事儿瞒着,免得他提前察觉。

1943年7月20号,毛主席瞧见了那份调查报告,然后下令去抓邢仁甫。

毛主席果断下令:“把他们抓起来,执行枪决!”

经过仔细计划后,大家决定在邢仁甫快到王文村的路上把他抓住。

这时候的邢仁甫还蒙在鼓里,他正忙着跟组织说自己“没本事”,因为抓不到冯冠奎而觉得“不好意思”。其实呢,抓人的计划早就安排得妥妥当当了。

那天黄昏时分,冀鲁边区的战士们悄悄地把王文村给围了起来。天一黑,邢仁甫就带着几个手下进了村,没想到一头撞进了军区布下的陷阱。这时候,赵德修和王新光两位同志带着队伍,毫不犹豫地就把邢仁甫给逮住了。

邢仁甫发现自己走到了死胡同里,这时才觉得晚了。他想过要拼命挣扎一下,可已经没办法逃脱了。于是,他立刻就被带回了军区总部,等着他的将是一场没法狡辩的审判。

过了几天,军区举办了一个大会,会上把邢仁甫干的坏事一一说了出来:他杀了黄骅,还想背叛革命去投靠敌人。面对着那么多确凿的证据,邢仁甫没法再狡辩了。在所有的将士和地方领导面前,邢仁甫被判了死刑,并且立马就给执行了。

一个隐藏的诡计最终被中央迅速出手给打破了。

【悲壮与传承】

1943年夏天快结束时,黄骅和其他牺牲的英雄被埋在了冀鲁边区,附近的乡亲们眼含热泪为他们送行。这位只有32岁的副司令员,以前一直是战士们心中的榜样。他虽然英勇地牺牲了,但他的事迹却鼓舞了整个边区的人们,成了抗战精神的代表。

黄骅的英雄事迹,在那之后就深深地印在了抗日战争的历史纪念碑上。他的一生,也成了后来很多革命晚辈学习和崇拜的对象。

就像毛主席在黄骅去世后说的那样:“老百姓心里会一直记着他们的大英雄。”

风儿呼呼吹,易河水冰凉,勇士这一走,就不回头了。

那些过去的苦难和付出,最后都变成了后来人勇敢前进的力量,让这片土地一次次从困境中站起来,重获新生。