乾隆有次下令处决了一个九岁的小孩,但这事儿竟然得到了大家的一片叫好。

有个孩子因为不懂事儿,被乾隆皇帝给处死了,老百姓们居然还挺高兴。这孩子到底干啥了?背后有啥故事呢?大家肯定好奇,这孩子究竟做了什么大逆不道的事儿,能让百姓们不但不同情,反而还叫好?咱们得好好说道说道这背后的缘由。

乾隆四十四年,也就是1779年的四月十七号中午时分,刑部的大门刚一敞开,就见一个四川来的信使,骑着匹快马飞奔而来。到了刑部大门口,他麻利地跳下马,手里拿着一卷东西,快步走到刑部尚书胡季堂面前:“大人,这是四川总督文绶大人发来的急件,请您赶紧瞧瞧。”

胡季堂在刑部侍郎这个位子(就是刑部二把手)上干了五年,经手过数不清的棘手案子。好多让人头疼的案子,一到他手里,很快就水落石出了。

现在,他翻了翻公文里说的那个案子,眉头拧成了一团,脸色沉重,转头就跟旁边的人说:“这可是个前所未有的怪案,咱们该怎么判呢?”

琢磨了一小会儿,他没做决定,干脆直接把公文递给了乾隆皇帝。

到底是怎样的棘手案子,得让皇上自己动手解决呢?咱们得把时间往回拨个400多年,瞧瞧这事儿的前因后果。

乾隆四十三年四月二十那天,天气特别好,阳光灿烂,大自然里的一切都显得生机勃勃。在四川省绵阳市盐亭县的一个村子里,有三个小孩子,年纪都还没到九岁,正山坡上乐呵呵地放着羊呢。

要是放在现在,这年纪本该坐在又大又亮的教室里好好读书。但在清朝那会儿,可没这福分。那时候,也就只有极少数有钱人家的孩子能上得起学,大多数孩子都是大字不识一个。穷人家的孩子早早就得帮忙干活,小娃娃去放羊那是再平常不过的事儿了。

有三个小孩,其中一个是9岁的刘縻子。另外两个是亲兄妹,哥哥叫李子相,8岁;妹妹叫李润,才6岁。就这么简单,三个人,三个名字,都好记。

他们两家隔得不远,也就几十步的距离,三个人平日里总是一块儿玩,关系特别好。每次赶羊出去的时候,他们都是一块儿走,虽然偶尔也会拌拌嘴,但从来都没啥大问题。

这天一早,刘縻子刚啃完早饭,就急匆匆跑到李子相和李润家,招呼他俩一块儿去放羊。李爸李妈一听,立马就点头同意了。

要走的时候,李妈妈抓了一把炒焦了的花生,往他们三个人的口袋里塞,边塞边叮嘱:“到了外面别瞎闹,别贪玩,记得早点回家啊。”

仨孩子满口答应,挥着小鞭子,刘父在目送中,看着他们赶着羊群往村外的山坡上走。李父瞅着他们渐渐远去的身影,心里头乐开了花,暗想这些娃真是懂事。

真没想到,从那以后,噩梦降临了。他儿子欢欢喜喜地跑出去玩,再回来时,却成了一动不动的冰凉遗体。

一提放羊,很多人脑海里就会浮现出电影《少林寺》里的那首“牧羊曲”,还有少女白无瑕赶羊的画面:太阳从嵩山升起,清晨的钟声吓得鸟儿乱飞。但实际上,放羊可不是啥浪漫活儿,挺累人的。

羊儿们一刻不停地跑着,四处找青草吃,吃了几口就撒腿往前奔,根本不停留。放羊的人呢,得一直紧跟着它们,稍微走得慢点,羊儿们就没影了。所以说啊,放羊这活儿,运动量真不小,很容易让人感到累,也特别容易饿肚子。

这天,到了中午,大家肚子都开始咕咕叫了,都觉得饿了。刘父给的花生早就没了影儿。李子相突然有了主意,他摘下自己的小背包,那里面装的是他老爸特意为他准备的蚕豆。

蚕豆其实生吃也行,但李子相觉得烤熟了吃更美味。他拿起蚕豆,搁到柴火上,接着掏出火种,就在沟渠边支起了小火堆烤了起来。火苗红艳艳的,蚕豆的香味儿随着烟火四散开来,飘得老远。没多远,刘縻子也闻到了这诱人的香味,实在忍不住,就跑过来看看。

他们三个虽然一块儿出去放羊,可却没呆在一块儿,都保持着点距离。为啥呢?因为羊要是聚在一块儿就容易打架,那可就乱套了。刘縻子跑到跟前,张不开嘴,就一个劲儿地盯着看,馋得直流口水。

李子相瞧见他那副可怜巴巴的样子,顺手就抓了两颗蚕豆递给他,说道:“縻子哥,别客气,赶紧吃,老站在旁边看着也不像那么回事儿。”

为啥就给俩呢?主要是他一开始就没带多少。而且吧,他们还是小孩子呢,哪能跟大人比大方啊。

刘縻子虽然只比李子相年长一岁,但他长得挺壮实,个子高出对方半头,瞅着就像个十一二岁的小伙子。个子一大,饭量也跟着涨,两颗小小的蚕豆对他来说,塞牙缝都不够。

吃了两颗蚕豆后,肚子还是饿得咕咕叫,反而更想吃东西了。他也不再扭捏,壮起胆子向李子相要吃的。李子相给了他两次,可刘縻子一眨眼就吃完了,还是饿得厉害。

吃完饭后,他又朝李子相伸手要东西。但这回,李子相没给刘縻子。他自己的肚子也饿得咕咕叫,何况他带的蚕豆本就不多。

刘縻子心里不痛快了,嘀咕着:“咱们都是铁哥们儿,咋就这么小气呢?”

李子相讲道:“我刚才不是已经给你了嘛,别太贪心哦;还有啊,你出门的时候自己咋不带呢?”

“李子相,你给我再说清楚一遍!”刘縻子火了,他伸手一指对方,大声吼了起来。

“你看你,就是贪心,简直就是个吃货。”李子相直接喊道。

妹妹李润在一旁也念叨起了有趣的童谣:“馋嘴鬼,油瓶挂,一不留神,噗通跳水啦……”

刘縻子火了,他眼珠子一瞪圆,拳头攥得紧紧的,嗖的一下窜到李子相面前,照着肚子就是一记重拳,嘴里吼着:“哪个是嚼舌根的?”

他俩平时就爱拌拌嘴,小孩之间这很正常。李子相压根儿没提防,被刘縻子偷袭了一下,踉跄几步,重重地砸在地上。他使劲儿爬起来,这下子也火了,握紧拳头就往前冲,照着刘縻子就是一拳,算是回敬。

见对方开始反击,刘縻子一激动,就没了分寸。他抡起拳头,使出浑身解数,飞快地朝李子相的肋部砸去。李子相根本来不及反应,接连挨了好几下,最后摔倒在地。

说来也巧,李子相一不留神,腰眼不偏不倚地撞上了石头的尖角,他哼唧了几下,随后就不省人事了。要是换个普通孩子,不小心闯下这种祸,肯定吓得魂飞魄散,要么吓得忘了救人,要么拔腿就跑,至少也得愣在原地不动。

但刘縻子看到李子相倒下不省人事,非但没害怕,还一连串地朝李子相猛砸拳头。

最后,刘縻子拎起一块大石头,狠狠地往下砸,嘴里还念叨着:“看你还敢不敢乱说话。”

李润才,李子相的妹妹,今年才六岁大。一开始,她哭得稀里哗啦的,但一看到哥哥李子相昏迷不醒,吓得拔腿就跑。要不是跑得快,李润可能也会被那些人打趴下。

李润的爸妈听完女儿的哭诉,心里直犯嘀咕,不敢相信这事是真的。他俩赶紧跑到山坡上,一看儿子已经没了气息。这事儿来得太突然,李子相的父母感觉像是被雷劈了一样,当下就哭晕了过去。大家赶紧抢救,好一会儿,他俩才缓过神来。醒来的第一句话,就是咬牙切齿地说:“得让那凶手得到应有的惩罚!”

他们赶紧找人守住现场,接着跑到县衙去报案。县太爷一听报案,立马重视起来,带着验尸的仵作匆匆赶到现场查看。检查结果出来说,死者内脏被打了好多下,肋骨都断了,腰上还有大片淤青,看样子像是被石头给撞的。

没多久,县老爷就让衙役去刘縻子家里把他抓来审问。刘縻子虽说年纪小,可倔得很,硬是不承认自己动手打了人,只说轻轻推了他一把。可架不住用刑,最后刘縻子还是一五一十地说了害人的事情。

县太爷看了看证据和供词,说了这么个事儿:“李子相呢,他先推了刘縻子胸口一把,刘縻子气不过,就一拳打在了李子相左肋上。李子相没站稳,摔了个跟头,刚好磕在石头上,把右腰给垫伤了,结果就这么没了。”

按照现在的法律规定,刘縻子因为不具备民事行为能力,所以不用负刑事责任。这种情况下,得由他的监护人来负责民事上的事儿。

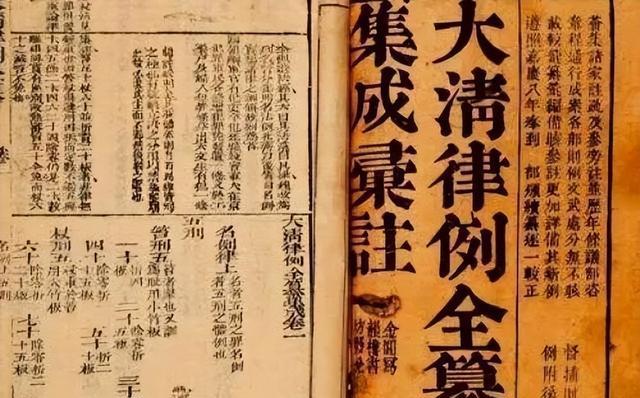

按照清朝的法律《大清律例》里头说了:“八十岁以上的老人,十岁以下的小孩,还有那些病得很重的人,要是犯了杀人罪该判死刑的,得先商量好,上报给皇上,由皇上来决定咋处理。”

说白了,就是如果是个10岁以下的小孩杀了人,该怎么惩罚,这事儿地方官自己做不了主。孩子的生死,得由皇帝看着办,根据情况来决定。

于是就有了文章开头那一幕,四川总督文绶急忙派了匹快马赶往京城,把一份写着“四川有个九岁的小孩刘縻子,他杀了李子相”的定罪材料,交给了刑部尚书。这材料又被转到了乾隆皇帝那儿,请乾隆皇帝来做最后决定。

虽然最后是皇帝拍板决定,但总督也给了点建议。总督文绶他觉得,这案子就是一时冲动杀人,不是早有预谋的。再说,凶手手里也没拿啥凶器,就是动手打的。受害人也不是被打拳打死的,真正要命的是被石头砸了。

所以嘛,刘縻子这事儿也是能理解的,说到底就是不小心出了人命,主要还是得教育引导。咱们应该判他无罪,但得让他给受害人的家里人赔点钱,这样事情也就解决了。

总督文绶给出的处理办法,可不是随便说说的,那都是有根有据的。

在雍正那朝的第十年,有过一件差不多的事儿。

那时候,16岁的丁狗仔和14岁的丁乞三仔一块儿去挑土。丁狗仔仗着自己年纪大,欺负丁乞三仔小,硬让他挑重的筐子,甚至还拿土块扔他。

丁乞三仔实在受不了,抓起一把土就扔了过去,没想到正好砸中了丁狗仔的肚子,结果丁狗仔就这样没了命。

雍正皇帝看了这个案子后,觉得丁乞三仔之前是被欺负了,就像现在说的正当防卫一样,挺让人同情的。所以,他决定:“给丁乞三仔从宽处理,不死罪了,按规矩减轻处罚,同时呢,还得让他出钱埋葬死者家属。”

换句话来说,就是不用负上刑事上的责任,但要负起民事上的责任,给死者家属一些赔偿。

因为雍正皇帝有过儿童杀人不用受重罚的先例,总督就觉得刘縻子这事儿也应该手下留情,给他从轻处理。

乾隆帝瞧过后,竟然下了个让人吃惊的判决:把刘縻子给斩了!

【乾隆这样判有没有依据?答案是肯定的。】

虽说都是孩子杀人的事儿,但具体情况可大不一样。丁乞三仔那个案子,死的那个是先挑事的,有错在先。丁乞三仔呢,算是弱势的一方,实在是没办法,为了保护自己才动手的。要搁现在,顶多是防卫过了头,也不该被判死刑啊。

李子相这个案子可不一样,凶手是个厉害的家伙,一直穷追不舍。而被害的是个弱小的人,只能是无助地承受伤害。法律嘛,本意就是要惩罚坏人,保护那些弱小的人。所以,那个施暴的家伙必须得到应有的惩罚,这样法律才算公平合理。要是反过来,法律不就成了助纣为虐的工具了吗?老百姓会伤心得没法说,而那些坏人就会更加嚣张了。

所以,乾隆觉得,就算凶手是个不懂事的孩子,也不能轻易放过。要不然,后果不堪设想,这些顽劣少年有了“护身符”,还不无法无天了。这案子,那个恶少年必须得受到重罚,这样才能显示出公平和正义。

最终,刘縻子被判了绞刑,得等到秋天才能执行死刑。

听到乾隆皇帝的裁决,当地的老百姓都高兴得直拍手,觉得皇上真是明智,对付这种捣蛋鬼,就得狠狠教训一顿。

乾隆这位皇上,评价有好有坏。他搞过文字狱,对中华文化伤害不小,但他也亲自办过不少案子,这些案子都挺靠谱,深得民心。这些案子现在看来也挺有启发,毕竟每个人成长环境不同,成长速度也不一样,有的孩子早熟,十一二岁就长得跟大人似的,跟十七八岁差不多高。

要是这种孩子心思细腻却干了坏事,要是不狠狠惩罚,那后果可就太糟糕了。还有的娃,才十岁左右身体就发育了,甚至会去强奸妇女,要是放过他们,那以后麻烦可就大了。

清朝的时候,有个叫全士潮的人写了本《驳案汇编》,里面就记载了这个案子。

作者另外加了点评,明显是在支持乾隆的那个决定。

作者觉得,看这孩子从小到大的样子,长大了估计也成不了什么气候。人家给你东西那是出于好心,你得心存感激。要是不给你,那也是人家的权利,你得坦然接受,别有啥抱怨。

刘縻子这家伙,真是不懂得感激,贪心不足蛇吞象,给了他一点好处还想要更多。稍有不满足,立马就翻脸不认人,凶巴巴的样子真是让人恼火。想想他小时候就这样,长大了那还了得?

要是朝廷对这种人手下留情,那就是对老百姓的不负责任,会让大伙儿整天提心吊胆的。