毛泽东一生都对《聊斋志异》情有独钟,这部古典文学名著始终伴随他左右。他不仅反复阅读,还深入剖析书中的思想内涵,借助其中的故事情节来分析现实问题,向干部们传递从全局角度思考问题的重要性。可以说,毛泽东将《聊斋》的精髓完全融会贯通,并将其灵活运用于实际工作中。

起步虽迟,钻研却透相较于其他经典文学作品,毛泽东接触《聊斋志异》的时间相对较晚。根据现有的资料显示,毛泽东在青少年时期并未阅读过这部小说。

毛宇居曾是毛泽东的私塾老师,他回忆道,少年时期的毛泽东在私塾里不仅研读了《公羊春秋》和《左传》等经典史籍,还对中国古典小说情有独钟,如《精忠传》《水浒传》《隋唐演义》《三国演义》《西游记》和《红楼梦》等。由于当时私塾规定小说被视为闲书,禁止学生阅读,毛泽东常常偷偷翻阅,一旦发现老师靠近,便迅速将正经书籍覆盖其上。值得注意的是,毛宇居的回忆中并未提及毛泽东读过《聊斋志异》这部作品。

毛泽东曾坦言,他接触《聊斋志异》的时间相对较晚。根据其秘书李锐的记载,毛泽东在少年时期的私塾学习中,主要阅读的是传统经典著作。李锐在描述毛泽东早年的读书经历时提到:“在一篇关于鲁迅的文章中,鲁迅曾提到自己幼年在私塾读古书收获不大,真正启发他的是《三国演义》《水浒传》,后来则是《聊斋志异》。毛泽东也认同这种观点,认为对他一生影响更大的并非经学,而是杂学。”由此可见,毛泽东自己也承认,他阅读《聊斋志异》的时间较晚。至于毛泽东具体何时首次接触这部作品,目前尚无确凿证据,但可以推测,他首次阅读《聊斋志异》的时间段大致在长沙第一师范求学期间至长征结束抵达陕北之间。

毛泽东晚年接触到《聊斋志异》,这时他的思想已经相当成熟,分析问题的能力也更为深入。正因如此,他在阅读《聊斋》时,能够进行更为深入的研究性阅读,而不是仅仅停留在表面的理解。这一时期的思想成熟度,使他对书中的内容有了更为深刻的洞察和分析。

1937年8月,毛泽东在其哲学著作《矛盾论》中探讨矛盾相互转化的概念时,特别提及了《聊斋志异》。他指出,许多神话故事中的变化,如《山海经》中的“夸父逐日”、《淮南子》中的“后羿射日”、《西游记》中的孙悟空变化以及《聊斋志异》中鬼狐变人的情节,都体现了矛盾的相互转化。这表明毛泽东在当时已深入理解《聊斋》的故事内涵,并将其与矛盾转化的哲学分析相结合。

《聊斋志异》是清代文学家蒲松龄创作的一部短篇小说集,以其独特的鬼怪故事和奇幻情节闻名。这本书通过讲述人与妖、鬼之间的互动,揭示了社会现实和人性的复杂。蒲松龄运用丰富的想象力和细腻的笔触,将现实与幻想巧妙结合,使得每个故事都充满了神秘色彩和深刻寓意。作品不仅在文学上具有重要地位,还对后世的小说创作产生了深远影响。

《聊斋志异》由众多独立短篇故事构成。新中国成立后,毛泽东日理万机,他利用《聊斋》这种短小精悍的文体特点,在闲暇时每次仅阅读一两个故事。在阅读过程中,毛泽东在书页空白处留下了简短而深刻的评语。这些批注虽然字数不多,但见解独到,直指故事核心。

《聊斋志异》中的《细侯》讲述了浙江昌化的满书生在杭州教书时,偶然在街上遇到贾家妓院的养女细侯,被她的美貌所吸引,心绪难平。满书生回到住处后彻夜未眠,最终向朋友借钱赎回了细侯。细侯对他说:“我们结婚后,希望能一直在一起,你别再去教书了。种四十亩地,再加上十亩黍,织五匹绢,交完税还能有余。我们关起门来互相照顾,你读书,我织布,闲暇时喝点酒,吟几句诗,这样的生活,就算是千户侯也比不上。”这段话展现了当时的社会生活状况和人们的理想追求。毛泽东读后留下了批注。

资本主义的早期形态。这一经济体系的雏形出现在封建社会末期,主要表现为商品经济的逐步发展和雇佣劳动关系的初步形成。在这一时期,手工业生产逐渐从家庭作坊向工场手工业转变,商人资本开始介入生产过程,促进了生产力的提高和市场的扩大。随着货币经济的普及和海外贸易的扩张,新兴的资产阶级力量不断壮大,他们通过投资和雇佣劳动积累财富,逐步打破了封建经济体系的束缚。这一过程中,生产关系的变革为后来的工业革命奠定了基础,推动了社会经济结构的根本性转变。资本主义萌芽的出现标志着人类社会从封建主义向资本主义过渡的重要历史阶段。

显然,毛泽东通过研究《聊斋志异》中的故事,深入剖析了当时社会的经济形态和民众的生产活动。他注意到,在那个时期,中国已经出现了资本主义的早期迹象。这表明,毛泽东从文学作品中洞察到了社会经济结构的变化,并认识到中国正逐步迈向资本主义的发展阶段。

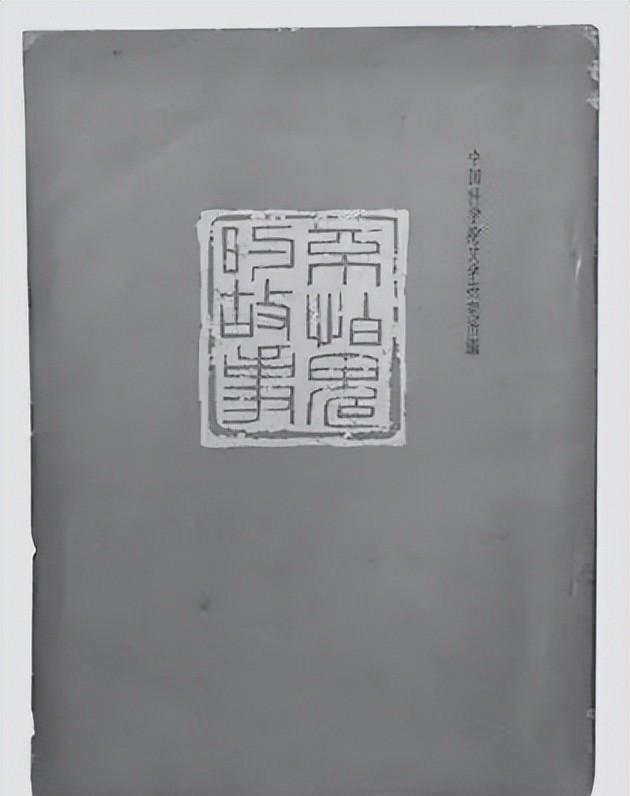

1955年9月,文学古籍刊行社出版的《聊斋志异》第526页上,留下了毛泽东的批注。他对蒲松龄的这个故事给予了高度评价,这不仅反映出该作品在思想深度、人物刻画和语言表达上的出色水准,同时也表明毛泽东在阅读过程中准确把握了故事蕴含的核心思想。这一批注既体现了毛泽东对文学作品的鉴赏能力,也展现了他对古典文学思想价值的深刻理解。

《聊斋》里有个故事叫《白莲教》,讲的是白莲教头头徐鸿儒,他看了本邪门歪道的书,竟然能操控鬼神,稍微展示一下,就把大家吓住了,纷纷跑来投靠他。徐鸿儒于是动了歪心思,弄了面镜子挂在厅里,让人自己照。照镜子的时候,有人看到自己戴着平民的帽子,有人看到自己戴着贵族的纱帽,还有人看到自己穿着大官的绣衣,形象五花八门,大家都很惊讶。徐鸿儒就说,这镜子能看出一个人的未来,还说:“镜子里出现的文武官员,都是如来佛祖安排去参加龙华会的人,大家得加把劲,别怂。”他自己也照了照镜子,结果看到自己穿着龙袍戴着皇冠,活脱脱一个皇帝。大家一看,都吓坏了,以为真见到了天子,纷纷跪拜。徐鸿儒趁机拉起大旗,拿起武器造反,跟风的人多得数不清。……毛泽东看了这个故事,写下了批注。

多次被提及的《聊斋志异》中的故事在《聊斋志异》中,毛泽东曾多次引用两个故事来阐释现实生活中的道理。他通过这两个生动的事例,巧妙地比喻了当时的社会现象。这两个故事分别是席方平的传奇和关于无畏面对鬼魂的叙述。

《聊斋》中的故事《席方平》讲述了一个为父伸冤的感人故事。席方平的父亲席廉与同乡富户羊某素有矛盾。羊某死后,席廉突然病重,临终前透露是羊某贿赂阴司官吏对他施以酷刑,最终席廉全身肿胀,痛苦离世。父亲惨死让席方平悲痛欲绝,他决心前往阴间为父讨回公道。然而,阴间的狱吏、城隍、郡司乃至冥王都收受了贿赂,不仅不让他伸冤,反而对他施以酷刑。尽管如此,席方平依然不肯放弃,决定向玉皇大帝申诉。他听说二郎神是玉皇大帝的亲戚,为人正直,于是再次前往阴间寻找二郎神。途中,席方平被冥王的鬼卒抓住,冥王威逼利诱,试图让他放弃告状,并强行将他投胎为婴儿。席方平愤怒不已,拒绝吃奶,三天后便夭折。他的灵魂再次回到阴间告状,这次遇到了玉皇大帝殿下的九王。九王命令二郎神迅速审理此案。最终,二郎神判决贪赃枉法的冥王、郡司、城隍以及助纣为虐的鬼役,还有为富不仁的羊某各自受到惩处。同时,二郎神表彰了席廉父子的善良与孝义,并为他们增加了三十六年的阳寿。

1942年4月,毛泽东在与“鲁艺”的严文井、何其芳等人讨论《聊斋》时,首次提到了《席方平》的故事。在这次谈话中,毛泽东先分享了自己对《聊斋》的理解,认为这部作品不仅是小说,还可以作为清朝历史的参考。他指出,《席方平》通过描绘阴间的腐败现象,实际上是在影射清朝社会的黑暗现实。毛泽东特别提到,故事中的阴间官吏,从狱吏到城隍,再到郡司和冥王,无一不是贪污受贿、颠倒黑白。尤其是阴间的最高统治者冥王,面对因地主压迫而冤死的人的控诉,不仅不予受理,反而用酷刑加以迫害。

毛泽东在建国后多次提到席方平的故事,并以此教育身边的同志。他生动地描述了席方平在阴间遭受锯刑时咬牙不吭的坚强表现,特别强调这种不屈不挠的精神。毛泽东指出,席方平的故事揭示了阴间比阳间更加黑暗的现实,以此说明即使遭遇不公,只要坚持真理,最终正义必将得到伸张。他借此告诫干部们,在面对原则问题时必须立场坚定,具备“六不怕”的精神:不怕被撤职、不怕劳改、不怕开除党籍、不怕妻子离婚、不怕坐牢、不怕杀头。毛泽东认为,只要具备这些心理准备,就能无所畏惧,坦然面对一切挑战。他希望通过这个故事,激励干部们坚持科学态度,勇于担当,在是非面前保持清醒和坚定。

林克,曾担任毛泽东的秘书,回忆起毛主席曾向他讲述过席方平的故事,这一经历令他记忆犹新。毛主席在向身边人员分享这个故事时,特别提到:“故事中那个小鬼因为同情席方平而故意把锯子弄偏,这个情节设计得很有深意。”此外,毛主席还强调:“《席方平》这篇作品值得被选入中学教材。”

1959年4月15日,毛泽东在第16次最高国务会议上向参会人员分析了当前局势和党的主要政策。在谈到1958年炮击金门事件时,他强调这是“我们国家的领土”,我们有权保卫,美国无权干涉。因此,“我认为我们应该坚持下去,任何威胁都不足以让我们退缩”。随后,他给大家讲述了《聊斋志异》中的“狂生夜坐”这一故事。

《聊斋志异》中有个胆大的书生,夜里独自看书时,遇到鬼怪作祟。鬼从窗缝探出长舌,试图吓唬他。书生毫不畏惧,灵机一动,用笔把自己的脸画成张飞的模样,类似戏台上的袁世海造型,随后也伸出舌头,虽不及鬼的长,却毫不示弱。双方僵持对视,最终鬼怪无奈退去。

毛泽东还把这个故事与当时炮击金门、马祖的实际联系起来,说:我们不怕鬼,所以炮击金门、马祖。这一仗打下去之后,现在台湾海峡风平浪静,通行无阻,所有的船只不干涉了。毛泽东还将这个故事与当时炮击金门、马祖的实际情况联系起来,表示:我们无所畏惧,因此对金门、马祖进行了炮击。这一行动之后,如今台湾海峡局势平稳,船只通行无阻,没有任何干扰。

毛泽东生动地讲述了《聊斋》中的故事,并穿插了对时局的幽默评论,引得在场的人笑声不断。

1959年5月6日,毛泽东在中南海紫光阁与周恩来、陈毅一同接见了来自11个国家的访华代表团及其驻华使节。在谈话中,毛泽东再次引用了《聊斋志异》中关于狂生夜坐的故事,并充满信心地阐述了中国人民不惧怕鬼魂的观点。他强调,首先,我们勇于与鬼魂斗争,毫无畏惧;其次,与鬼魂斗争时,我们也需要讲究策略和方法。毛泽东坚定地指出,无论世界上存在何种鬼魂,都是可以被战胜的。

毛泽东不仅讲述了关于勇敢面对困难的故事,还在1959年四五月间,基于国内外政治局势的变化,提出编纂一本名为《不怕鬼的故事》的小册子。他指示中央书记处,让中国科学院的文学研究所负责这一项目,并由所长何其芳具体执行。文学研究所迅速组织团队进行编纂,至1959年夏天,初步完成。毛泽东亲自审阅并对文稿内容、编排及注释进行了大量修改,形成了初稿,随后提交给中央政治局委员们审阅。根据委员们的反馈,毛泽东在1960年指示何其芳对初稿进行进一步精选和补充。书稿最终定稿后,何其芳请求毛泽东撰写序言。毛泽东建议何其芳先起草序言,待完成后送他审阅。何其芳多次修改,最终提交了序言的初稿供毛泽东审阅。

1961年1月4日,毛泽东在颐年堂与何其芳会面,讨论《不怕鬼的故事》序言初稿。毛泽东对稿子提出了具体意见。他指出,除了从战略上轻视鬼怪,还要在战术上重视它们。对每一个具体的鬼,都需要仔细分析,采取相应策略,否则难以战胜。他举例说,《聊斋志异》中的《妖术》一篇,如果于公没有重视战术,就可能被妖术所害。另外,《宋定伯捉鬼》中,宋定伯通过欺骗鬼怪,得知其弱点,最终制服了鬼。这些故事都说明,战术上的重视至关重要。

随后,毛泽东向何其芳提出了关于序言修改的建议,指出可以在原有基础上增加几百字,重点阐述在战术层面应保持谨慎和重视的态度。

毛泽东晚年依然热衷于阅读《聊斋志异》,对这部古典文学作品给予了高度评价。他在与家人的一次交流中,特别提到这部书,认为其写得非常出色。他深有感触地指出:“《聊斋志异》里的狐狸精不仅善良,还非常乐于助人。”这番话反映了他对书中角色的深刻理解和欣赏。