明代中央行政体系以六部为核心,构建起中国历史上最为完备的官僚治理架构。自洪武十三年(1380年)废中书省、权分六部起,吏、户、礼、兵、刑、工六部成为直接对皇帝负责的最高行政机构。这一制度设计不仅标志着君主集权的空前强化,更通过专业化分工与制衡机制,实现了对国家经济、军事、司法等领域的精细化管理。

(一)唐宋元行政体系演变

唐代确立三省六部制,中书决策、门下审核、尚书执行,形成分权制衡。宋代以二府三司分割相权,元代设中书省总揽政务,六部降为执行机构。这些制度铺垫为明代六部独立奠定基础。

(二)洪武改制:皇权独揽的制度突破

洪武十三年,朱元璋借胡惟庸案废除中书省,六部直接听命于皇帝。《皇明祖训》明载:“今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务。”六部尚书品秩提至正二品,与都察院、通政使司并称“七卿”,形成“皇帝—六部—地方”的垂直管理体系。

(一)吏部:文官体系的掌控者

1. 机构设置

下设文选、验封、稽勋、考功四清吏司,分管官员铨选、封爵、勋级、考课。尚书总领部务,侍郎佐之,郎中、主事分司具体事务。

2. 核心职能

铨选制度:实行“大选”“急选”“远方选”分类管理,三年一次“大计”考核地方官,六年一次“京察”考核京官。

考课体系:按“八法”(贪、酷、浮躁、不及、老、病、罢、不谨)黜陟官员。万历初年考功司郎中赵南星创“四格八法”细化标准,淘汰庸吏超千人。

3. 政治影响

吏部权重时称“天官”,成化朝吏部尚书尹旻通过控制选官网络,形成“门生故吏遍天下”的势力集团。

(二)户部:国家财政的中枢

1. 机构设置

设十三清吏司对应十三布政司,另辖宝钞提举司、钞关税课司等。万历六年(1578年)张居正改革时增设督饷侍郎专司边镇粮饷。

2. 核心职能

赋税管理:推行“一条鞭法”,将赋役折银征收,由户部统一调配。嘉靖三十四年(1555年)全国税银达2300万两,创明代峰值。

户籍控制:每十年编订黄册,登记人丁事产。洪武二十六年统计全国户数1065万,为历代之最。

仓储体系:设京通仓、常平仓等,万历初年仓储粮达1800万石,可支全国三年所需。

3. 典型案例

正统十四年(1449年)土木之变后,户部尚书金濂通过加征“景泰盐课”筹饷,三个月内集银200万两,保障北京保卫战物资供应。

(三)礼部:意识形态的塑造者

1. 机构设置

辖仪制、祠祭、主客、精膳四司,兼管会同馆、四夷馆。弘治年间增设提督四夷馆少卿,专司外交翻译。

2. 核心职能

科举制度:三年一届会试,礼部主持命题、录取。嘉靖二十三年(1544年)翟銮任尚书时创“分房阅卷”制,降低舞弊风险。

礼仪规范:编订《大明集礼》,规定五礼(吉、凶、军、宾、嘉)实施细则。正德帝南巡违制,礼部尚书毛澄连上十二疏谏阻。

外交管理:永乐三年(1405年)设四夷馆培养译员,郑和下西洋所用通事多出此馆。

3. 文化影响

礼部通过《性理大全》编纂,确立程朱理学的官方地位,影响东亚儒学圈逾三百年。

(四)兵部:军事机器的操控者

1. 机构设置

分武选、职方、车驾、武库四司,辖会同馆、驿传司。嘉靖二十九年(1550年)增设戎政尚书专理京营。

2. 核心职能

卫所制度:管理全国329卫、65守御所,洪武时军户达180万户。

武官铨选:实行“世职”与“流官”双轨制,正德朝开始推行“武举”选拔将领。

边防策略:隆庆五年(1571年)兵部尚书王崇古主持“俺答封贡”,终结蒙明百年战争。

3. 军事改革

万历初年谭纶任兵部尚书,推行“募兵制”替代卫所军,戚继光蓟镇新军即由此组建。

(五)刑部:司法体系的执行者

1. 机构设置

十三司对应十三省,设提牢厅管理监狱。永乐迁都后保留南京刑部,形成南北双重司法体系。

2. 核心职能

法律编纂:洪武三十年(1397年)颁布《大明律》,含460条律文,首创“六赃”定罪标准。

案件复核:死刑案件需经“三复奏”,嘉靖朝年均复核死囚案1500余件。

监狱管理:北京刑部监狱设“天、地、人”字号牢房,万历三十四年(1606年)关押囚犯达2300人。

3. 司法实践

万历朝“梃击案”审理中,刑部尚书张问达顶住宦官压力,坚持三司会审制度,维护司法独立。

(六)工部:国家工程的实施者

1. 机构设置

分营缮、虞衡、都水、屯田四司,辖文思院、军器局等附属机构。

2. 核心职能

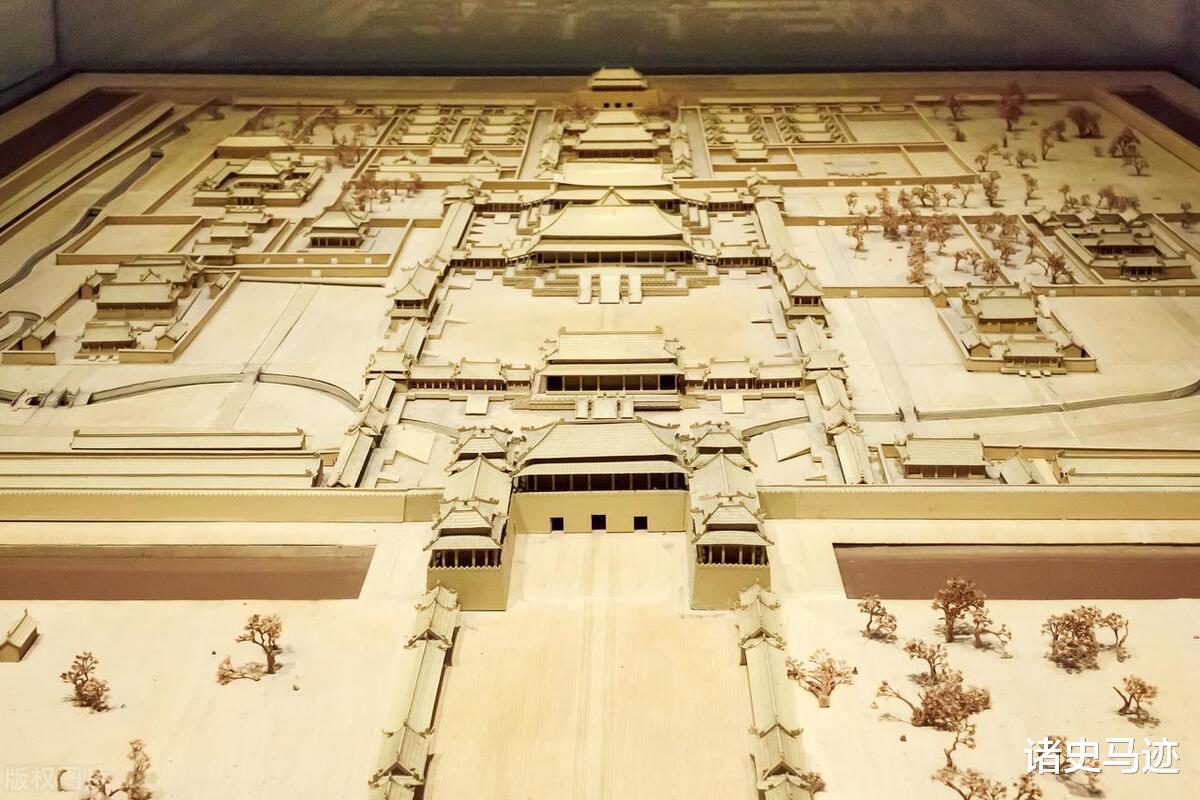

都城营造:永乐四年至十八年(14061420年)建北京城,工部征调工匠23万户,耗银2000万两。

水利治理:潘季驯四任河道总督,实施“束水攻沙”策略,保障漕运畅通逾三十年。

技术管理:正统十年(1445年)造“浑天仪”,由工部员外郎皇甫仲和监制,精度达“昼夜误差不过一刻”。

3. 工程案例

嘉靖朝重建三大殿,工部尚书雷礼创新“预制构件”法,缩短工期两年,节省木材30%。

三、六部运作机制与政治博弈(一)行政流程:从题奏到执行

1. 上行文书:地方奏本经通政司转呈,六部题本直送内阁;

2. 决策形成:皇帝批红或内阁票拟后,六科审核下发;

3. 执行监督:都察院监察、六科注销,形成“决策—执行—监督”闭环。

(二)权力制衡:六部与内阁的关系

1. 嘉靖前:六部独立性强,如正德朝吏部尚书杨一清多次驳回内阁人事提议;

2. 嘉隆时期:严嵩、张居正任首辅时,六部渐成附庸,户部为张居正改革核心;

3. 万历后期:部院反制内阁,如叶向高任首辅时,六部尚书集体抵制矿税政策。

(三)财政运作:户部与内库的角力

1. 太仓库制度:户部掌控国家正赋,万历六年存银600万两;

2. 内承运库:皇室私库,嘉靖时年入金花银100万两;

3. 矛盾焦点:万历二十四年(1596年)神宗命户部划拨太仓银入内库,遭尚书杨俊民激烈反对。

四、历史影响与制度遗产(一)行政效率的巅峰与僵化

1. 效率成就:洪武朝六部十日处理题奏5000件,张居正创“考成法”提升行政效能;

2. 制度僵化:晚明六部官员缺额达40%,崇祯朝户部竟无完整赋税账册。

(二)对清代六部的影响

1. 机构沿革:清承明制,增设理藩院,形成“六部一院”架构;

2. 职能调整:雍正设军机处架空兵部,户部权力被内务府分割。

(三)现代启示

1. 专业分工:六部按职能划分的模式,启示现代政府部门专业化建设;

2. 权力制衡:六科封驳制度对现代行政监督机制具有借鉴意义;

3. 文书管理:明代题奏制度中的档案管理方法,仍为当代公文系统参考。

结语明代六部制度将中国传统官僚政治推向顶峰,其精密的分工体系、严格的考课制度、复杂的制衡机制,展现出前现代国家治理的卓越智慧。从永乐盛世六部高效运转,到崇祯末世部院瘫痪失能,这一制度的兴衰轨迹深刻揭示了制度设计与政治生态的互动关系。

今日回望明代六部,我们既惊叹于古人构建官僚机器的精巧构思,更应反思如何在现代国家治理中平衡效率与制衡、专业性与协同性——这或许正是历史赋予我们的永恒课题。

少壮从军(内阁与五军都督府),中年从政(吏户礼兵刑工),老年监察(都察院大理寺通政司)。