我一直觉得,教孩子热爱生命、热爱生活的教育的根本,在这个基础上,尽量培养孩子有足够能力和条件可以选择以自己喜欢的方式去热爱生命和生活,才是教育意义的升华。

有人说,人一生下来就热爱生命和生活,这是人之天性,难道还需要教育?需要!因为生来洁白无瑕的东西往往会在俗世之中染上很多尘埃,我们需要教育孩子能自主地擦拭掉这些尘埃,否则天性也会迷失、也会被掩盖、甚至被抹杀。

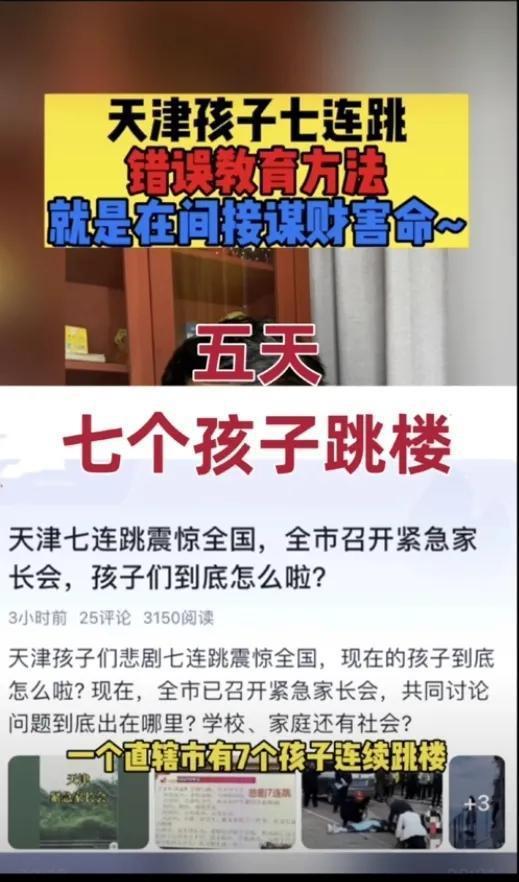

最近“天津学生七连跳事件”就充分证实了这个问题。从3月19日到3月23日,短短的不到一个星期的时间,就先后有7名学生选择用自杀来告别这个世界。除了惋惜、担忧,我们难道不更应该反思吗?

天津学生“七连跳”事件概况

网传,在3月19日到3月23日这不到一个星期的时间内,天津接连发生七起不幸的事件,自杀者全都是十几岁的在校学生。

这些孩子本是早上八九点钟的太阳,朝气蓬勃的,为何会如此密集地发生自杀行为呢?

根据有关人士的整理,这七个孩子走向极端直接诱因具体如下:

滨海新区:重组家庭,与奶奶同住;西青区:学业压力大,两名学生服用亚硝酸钠;蓟州:独居,成绩不佳;河西区:父母离异,父亲去世;武清区:市级三好学生,被家长打了一巴掌,在家长面前跳楼;河西区:发生不良行为,老师批评后没把孩子交到家长手里,孩子跳河。

其中有一位12岁的男孩还留下了一封让人沉重窒息的遗书,他在遗书中写道:每天我睁开眼看到的不是太阳而是作业......

这句话虽然不能代表所有七个孩子寻死的原因,但让人感觉既痛心又无奈却是无疑的。

事件的表面信息就这么多,惨痛的悲剧经常就是这样寥寥数语就描述或者概况了,但留下的却是无穷无尽的反思和教训。

“七连跳”暴露的教育问题滨海新区那个孩子是因为生活在重组家庭,也不知道是因为什么原因跟奶奶同住,但可以看出,他平时得到来自父母的关爱会是相当有限的;

西青区那两个孩子是因为学业压力大,不堪其负而选择用死亡来逃避现实的;

蓟州那个孩子则有点类似于农村的留守儿童,独居生活且成绩不佳,既没有温暖感也没有认同感;

河西区有一个孩子是因为父母离异,而且父亲去世了,还是因为享受不到完整父爱和母爱而厌世;

武清区那个孩子本是市级三好学生,只因被家长打了一巴掌,便在家长面前跳楼自杀,说明其抗压能力和承受挫折的能力较差,也就是逆商较低;

河西区的另一个孩子则是因为做了羞羞的事情被发现,进而被老师批评,感觉自己很没有颜面而跳河自杀了,典型的叛逆而又敏感、胆大而又脸皮薄,明显的性格矛盾。

梳理一下上述种种原因,大致可以分为以下几大板块:学业压力较大、家庭关爱有限、性格缺陷明显。但其实这些因素又往往互相牵连的,比如父母对孩子的关爱不够,孩子是很难用正确的态度去学习的,学业压力自然也就大,性格自然也会有缺陷,人格难免不健全。

尽管孔夫子早在两千多年前就提出了“因材施教”的先进理念,但是时至今日,这种教育模式依然只能是一种理想状态下的设想。不是大家不明白这个道理,而是“因材施教”本身就是一种个性化教育,教育成本太高,教育资源也跟不上,大多数人接受的都是同化教育。

同化教育必须要有一个主流目标才能有凝聚力和生命力,而中国的传统教育目的被提炼成了一句话:要通过教育来改变命运,不光是个人的命运,还包括整个家庭甚至家族的命运。

类似于“学而优则仕”这样的愿景和目标,像一个个光明的出口在呼换和鼓励无数读书人前仆后继,也像一座座无形的大山压得很多读书人一辈子直不起腰来。所以我们有苏轼、王安石等光辉璀璨的读书人,也有孔乙己、范进(还算幸运)那样让人感觉讽刺、压抑的读书人。

功利性目的太强、太明显的教育,就好比一项投资。有些人输得起,有些人输不起。有些人只是娱乐或者尝试一下,有些人则是破釜沉舟地在赌身家。

其实教育严格意义上来讲,应该是有“家庭教育、学校教育和社会教育”三部分,家庭教育是底蕴和根基,学校教育是主体和结构,社会教育是润色和修正。

但是很遗憾,因为认知和成本等问题,很多人要么迫于无奈、要么无知无识地将教育的重心全部压到了学校教育身上。其实,家庭教育的温润和社会教育的温和也是孩子们至关重要的健康成长的养分。

那些单亲家庭、残缺家庭的孩子和留守儿童,他们在自己没有选择的情况下失去了享受完整家庭教育的条件,这何尝不是当今教育问题的一大痛。请不要过于指望我们年幼的孩子能够自主地建设健全的人格。

上述几个自杀的孩子很明显就受到了这方面的因素的重要影响,独居、跟奶奶生活、父母离异、父亲早亡……这些冰冷的文字或许看起来云淡风轻,但对于一个处于成长阶段的孩子来说,那简直就是一场灾难。没怎么享受过关爱的他们怎么知道去关爱自己、去热爱生活呢?

所以,我们为人父母,一定要意识到,在尽可能的范围内为自己的孩子提供一个温暖完整的家庭并陪伴孩子一起成长,这是孩子健康成长最稳定可靠的基础。咱不能说夫妻就一定不能离婚,但为了孩子成长,尽量不要离婚,一个破碎的家庭或者破裂的父母关系对孩子的伤害是无法弥补的。

我们生育子女,生他们只是一部分,更为重要的是,我们要去育他们。父母和孩子血脉相连,他们的性格和热情在他们自己没有足够的辨别和建设能力之前,很多都是依靠血缘关系从父母那里直接复制的。在他们还没有能力独自行走之前,我们便人为地将其“断奶”,这是一件很残忍的事情。

但是,生活也有许多迫不得已的苟且,有些家庭的现实条件其实也决定了父母无法陪伴孩子成长,这是生命难以承受之重。比如那些早逝的、奔波劳累于生存问题的父母,如果腾出双手来拥抱孩子,就无法用双手支撑起整个家庭的生存。

接下来,在结构完整的家庭中,我想聊聊正确的家庭教育职责和方式的问题。很多父母不知道如何去教育自己的孩子,这是教育的另一个痛点。

那个被家长打了一巴掌就自杀的孩子和那个干了羞羞事情被老师批评就自杀的孩子,他们接受到的教育一定是出了问题的,虽然不全是家庭教育的问题,但家庭教育肯定是难辞其咎的。

曾几何时,我们的孩子骂不得打不得了?承受不得一点挫折了?没有一点敬畏心了?我们的没有一点为自己的行为负责的担当了?没有最起码的是非辨别力了?承受不了一点点挫折了?把虚荣、面子看得比生命还重要了……

我们父母真的需要好好反思一下,我们终究是希望孩子成为一个什么样的人,他们要走一条什么样的路。他们该经历的、承受的,他们要学习的、体会的,一定要让他们慢慢去感受和体验。而不是把他们当成自己某一种意愿的载体,盲目地灌输、逼迫。

一个被打了一巴掌就不想活了的孩子,可见其父母平时对他的要求有多严格,他是有多么接受不了一丁点失败?一个敢于偷尝禁果却不敢面对批评的孩子,可见其父母从来都没有教会孩子克制和担当。

请相信,如果父母能赋予或者帮助孩子塑造健全的人格和健康的品行,其实就是比什么都强的成功教育。

终于要说到“学业繁重”的问题了。这是一个老生常谈的问题了,因为因之而诞生的悲剧实在太多了,老是被人口诛笔伐。

如今的孩子学习压力实在太大了,除了繁杂的功课和作业,他们还要接受一些辅导和兴趣班的学习,真正可以休息的时间确实寥寥无几。还身不由己地陷入了各种内卷……所以,要给孩子学习减负的声音从来就没停过。

但是,为什么减不下来呢?因为这是一个综合性的问题,不是某个单一因素造成的,也不是单方面可以改变的。

比如从社会层面来讲,站在管理的角度,以成绩为导向肯定是管理成本最低的。比如从学校层面来讲,站在综合收益的角度,以升学率为导向肯定是最为直观高效的。从家庭层面来讲,站在评判孩子成长的角度,以孩子能不能考上一所好大学也一直会是最基本的考量。

对于某个或者某部分家庭和孩子来说,死操孩子的学习成绩和升学情况自然是不合理的,但对于整个社会来说,这其实也是没有办法的办法。

很多朋友说,三十六行行出状元,要构建多元化、个性化的教育体系,针对孩子的具体情况实行针对性教育,这样才能更好地解决孩子们从学校步入社会之后的工作和生活问题,能更好地构建社会生态。这自然有一定道理,但是,这背后有很多事情依然是我们暂时没有条件去解决的。

比如行业与职业的差异化问题,不同层次的学校毕业者在就业和生活各方面的待遇必然是会有差距的,很多人是接受或者不愿意接受的。比如个性化教育背后的成本问题,有些家庭可以支撑,有些家庭却根本无力支撑,如果全面实行这种个性化教育,社会分层会进一步加剧。

不是说,孩子们一定要死磕读书升学这条路,而是这一条路是社会、学校和家庭暂时最优的一条进化之路。也正因如此,孩子们在学路上慢慢陷入内卷是不可避免的。如果大家不信,请看看周围有几个家长敢劝自己的孩子不要学习太努力了?又有哪个学校敢不狠抓孩子的学习成绩?哪个老师敢“实话实说”:你的孩子不适合读书,放弃吧?

孩子活在这个约定俗成的环境之中,在求学之路上负重前行几乎就是常态。这个时候,需要我们家长和学校共同帮助孩子做好心理建设和价值引导。要告诉他们,成功确实很重要,但当失败无可避免的时候,我们要学会接受它;努力也很重要,但有时候努力确实不会在短时间内产生明显的效果;有些事情咱们不能去做,做了就要勇敢地承受它的后果;有时候生活会很沉重和压抑,但永远要向往光明和快乐……

很遗憾,我们很多人并没有这个意识和条件。有些父母自身素质和修养就那样,自己或许都想不明白这些道理,他们怎么去引导和教育孩子?有些家庭条件就处于举步维艰的状态,他们怎么去告诉孩子结果不重要,开心就好?有些孩子天赋就那样,不管怎么努力,也得不到足够的认可,拿不到理想的成绩,他们怎么会没有心理压力?

更加残酷的是,很多学校和老师也仅仅是把教育当成了养家糊口的工作而已,仅此而已。他们和我们其他行业的工作者一样,全力以赴地追求“业绩”,他们没想那么多,也想不了那么多。

学业繁重,这是教育内卷之后的一个必然结果,也是暂时无法化解的矛盾。咱可以禁止学校加课、布置太多的作业,可以禁止各种校外辅导培训班,但是我们能禁止请家庭教师吗?可以禁止有些父母文化程度高能自主教育孩子、而有些父母文化程度太低只能对孩子的学习听天由命吗?能禁止有些家庭条件好的父母可以专职陪孩子成长,而有些生存都比较困难的家庭必须任由孩子野蛮生长吗?学业繁重,或许是保障那些有先天性条件缺陷的孩子在学业上不过早掉队的笨办法,咱们不能改变它时,只有试着去理解它、接受它。

最后,说一说社会教育问题,主要是价值引导的问题。这其实是一个历史性的问题。自古以来,社会对读书人的推崇,就决定了这些问题暂时无法解决。看看古人怎么说,万般皆下品惟有读书高,在这种意识形态下,谁不想通过读书出人头地?

读书的人才有出息,会读书的孩子才能承载家庭的希望,这些观念已经深入人心了。孩子,他们不懂什么辩证思想,他们只是一群被动接受者。他们实际一直被各种社会舆论所绑架,在一定程度上把读书当成了人生的独木桥。

另外,随着社会物质文明的快速发展,精神文明的建设其实已经慢慢落后了。拜金主义、唯利是图、叛逆骄横、极端偏激等诸多负面情绪开始扩散,导致很多年轻的孩子迷失了自己。比如翟欣欣那样的研究生居然只是想利用高颜值高学历的人设去骗婚、很多孩子仗着学习成绩好或者家庭条件好变得骄横不讲道理、很多实际很优秀很懂事的孩子因为家庭条件和学习成绩变得异常自卑……

总而言之,像“天津学生七连跳”这样的悲剧实际上是在拷问我们教育、社会、文明、民生等各个方面。只有我们的物质文明和精神文明都发展了,这样的悲剧才能减少,但是我认为依然避免不了。

我是这样教育我的孩子的

每一个父母亲对自己的孩子都是有所期待和寄托的,所以有人说,大多数父母都把孩子视为自己某种理想和情怀的承载工具,这话是有一定道理的。我也不例外,我也对自己的孩子有明显的诉求,比如我也希望他能够成为一个学有所成的人。

但是,我会理智地强迫自己静下心来的做以下几件事:

第一,我会尽可能把孩子的能力和兴趣结合起来。作为一个曾经的学霸,说我不希望孩子也从小就当个学霸,那显然有点自欺欺人。但是我会去观察和分析他是不是当学霸那块料,也会用各种方式去试探和刺激他的兴趣爱好。在他能力范围内做一些他感兴趣的事情,在这个领域他能小有成绩,或者对他来说就是一个最好的状态,对我来说就是一种最好的安慰。

第二,我会尽量控制和引导他接触到的负面情绪。因为我还不太相信他的自主消化能力。孩子在成长的过程中,难免有时候会产生悲观和骄傲、蛮横和软弱、敏感和麻木、冷漠和狂热等等负面情绪,这些负面情绪如果不及时替孩子清楚,或许就在某一个极端的情况下一瞬间毁了孩子的一生。比如孩子被训斥了,情绪低落,我一定会通过其他正面的方式再燃起他的热情,并告诉他生活是多样性的,有些地方你做的不好那就是不好,如果通过自己努力能改善那是最好,如果不能,以后尽量少接触类似的事情,在其他方面你也可以很优秀。

第三,我会经常性地对孩子进行底线教育。很多时候,其实我们大多数父母都是不知道教孩子应该做什么的,但是教孩子不能做什么事情却很简单。但往往我们都走反了,一个劲教育孩子今天要做什么、明天要做什么,甚至简单粗暴地直接安排。我会经常教育我的孩子,什么是绝对不能做的,比如情绪极端化的事情、比如心无敬畏的事情、比如触碰法律道德红线的事情。道理其实很简单,人生的得到其实很多都是无可预料的,但失去往往则是必然的。你做了不该做的事情,就注定会后悔莫及。机会和结果,有时候需要等待,而等待则需要你能一直保留参与的资格。

第四,我会和孩子针对“成功和失败”做一些场景游戏,和他共同谈到各自的认识。我的孩子在刚刚入学的时候,学习成绩并不理想。即便是现在,也顶多就是中等。但是,每次考试结束之后,我都不会和他讨论分数的本身,而是教他学会横向和纵向对比。横向是比较自己在那个环境中是进步了还是更落后,纵向是和以前的自己对比。也会设置一些他感兴趣但完不成的游戏,在他失败之后告诉他,每个人都是有他的能力瓶颈的,都无法完成所有他想做的事情的。也会设置一些他努力就能完成的游戏,然后奖励他、鼓励他。告诉他努力的意义,能帮助自己完成自己能力范围内的努力才有意义,在那些超出自己能力范围内的事情上努力意义并不大。但即便自己有一定能力,如果不努力,能力有时候也毫无意义。

有一次,我带着当时四岁的孩子到超市,我问他想买点什么。然后,他往购物车里扔了很多各种各样的玩具、零食,我说:“这指定是不能给你买的,因为一个人如果什么都想要,那是很危险的。比如你今天拿了这么东西,但是爸爸没带这么多钱怎么办?又比如你这次买了这么多东西,下次又想要更多的东西,结果不是你爸带你过来的而是你妈带你过来,结果被你妈揍了怎么办?”

后来,这孩子急眼了,干脆啥也不要了,我又让他好好选一选,并告诉他:“一个人不敢、不愿表达自己的欲望和想法,或者压根没有欲望和想法,这也是不好的。你来超市总该想着买点什么吧,就像你读书、培训一样,总得有点想法吧,是要多认识几个朋友,还是多学点东西,你得目标清晰,才不会瞎折腾。”

其实,人活着没有那么复杂,我教育孩子就是一条:尽量在自己能力和条件范围去追求一些自己感兴趣的东西。想法和目标要有,但不能太多太虚幻;努力和坚持也要有,但不能太偏激太死板。面对困难和挫折,能够克服就尽量克服,不能就绕过去,绕不过去就勇敢地接受,不管怎么样,要热爱生活和生命,因为即便你最后取得了一些成就,还是为了这个事情。

当然也有很多为人父母的朋友,或者早已为各种生活和工作的问题疲惫不堪了,根本没有时间和精力包括能力和条件来对孩子进行比较精致的教育,但不管怎么样,请让孩子真正地感受到,你们自始至终都和他们平等互爱地在一起,在共同承担、共同面对,不要让孩子提前抗下生活的沉重感和窒息感。孩子需要教育,但不需要逼迫。