自中国天宫空间站建成以来,国内外科技界和航天爱好者常将其与国际空间站(ISS)进行对比。从规模结构到技术特点,从建造成本到运营模式一个不落。国际空间站造价高达1500亿美元,天宫造价大为80亿美元,18倍的差价,到底差在哪呢?

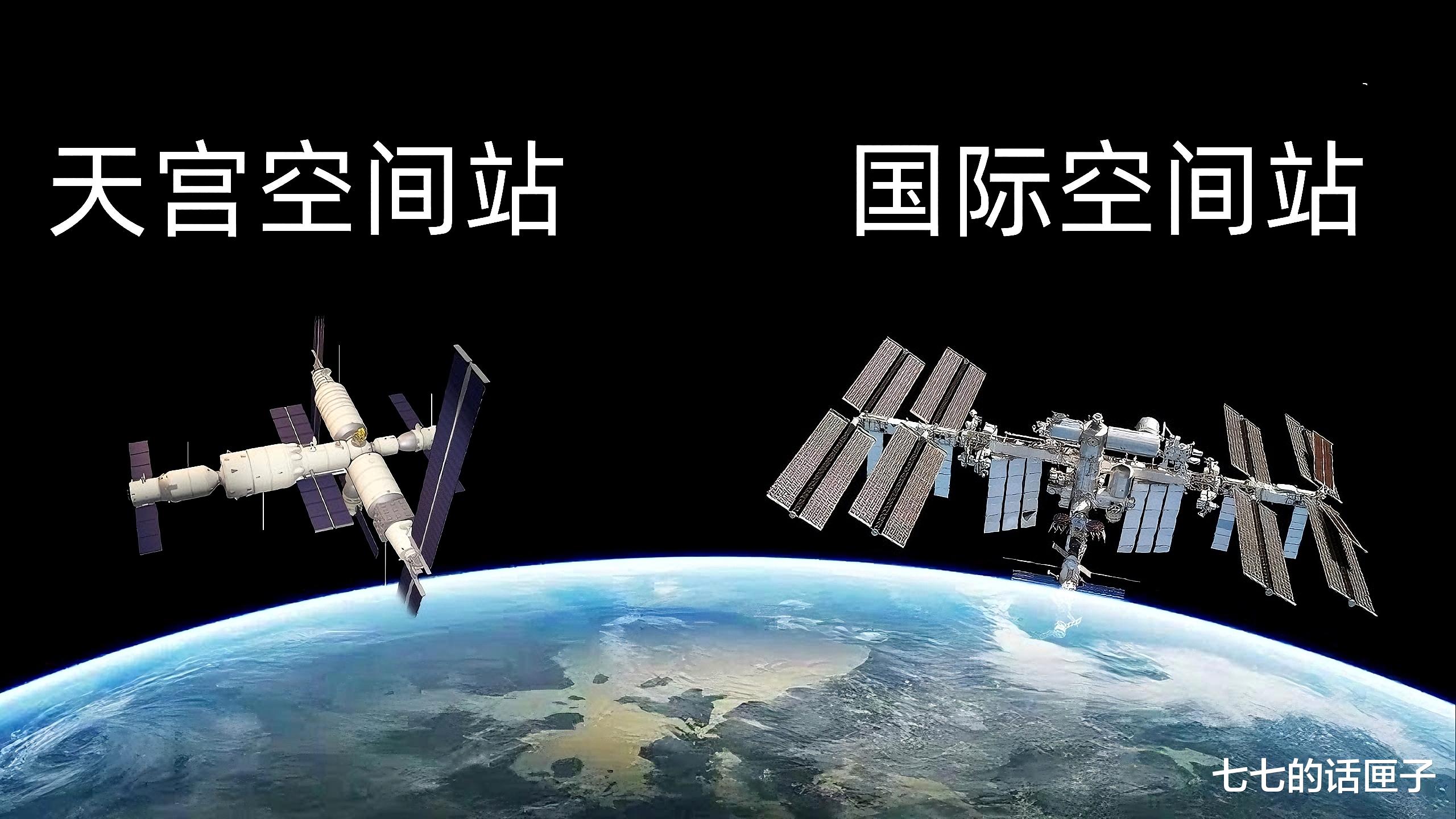

论体型,国际空间站绝对是个庞然大物,总重量接近420吨,全长109米,差不多一个标准足球场那么长。

里面空间也大,相当于一套五居室的房子。

而内部加压容积相当于一架波音747飞机。

咱们的天宫空间站,目前是“T”字基本构型,体重在约为77吨,长度大概55米。

跟国际空间站比,确实显得娇小玲珑。

未来将扩展到六舱,重量能够达到180吨,但也不到国际空间站的一半。

国际空间站的绘图

空间站是不是越大越好?

国际空间站的大,很大程度上是因为它是多国合资的产物,来自不同国家、不同技术体系的舱段拼接在一起,为了兼容和可靠性,设计上难免有些冗余和重复,这是早期航天工程提高系统可靠性的常见思路。

而天宫呢,从一开始就是咱们自己整体规划、统一设计的,追求的是效率和集成度,力求用更少的资源办更多的事。

这就好比一个是各国凑零件组装的巨无霸,一个是精心设计的一体机,体积虽小,五脏俱全。

但光看大小就下结论还为时过早,里面的门道还多着呢。

天宫空间站

参考信息:

1、NASA官网.《国际空间站概况》

2、维基百科.《天宫空间站》

结构对比,16个舱段vs 3个魔方说完了体量,再来看看内部结构。

国际空间站就像是个大杂院。

由16个主要舱段拼起来的,包含43个不同的模块和部件。

这些舱段来自美、俄、欧、日、加等多个国家,基本上分成俄罗斯区和美国区两大阵营。

大家各自为政,自然技术体系也不同,甚至连电压标准都不统一。

俄罗斯区用28伏直流电,美国区却是124伏。

从国际空间站前方到美国实验室的纵向视图

天宫目前是天和核心舱加上问天和梦天两个实验舱,仅三个主要舱段就构成了完整的T字构型。

这种设计源于俄罗斯和平号那种搭积木的思路,咱们在此基础上做了的个大升级。

三个舱段都按照统一的框架进行设计,导航、能源、信息、环控等系统高度集成,协同工作。

甚至连舱内物资管理都用上了二维码系统。

国际空间站的可居住空间约388立方米,而天宫三舱组合后的可居住空间已达110立方米。

对接上货运飞船、载人飞船后,实际可用空间就更大。

国际空间站那复杂的多舱段结构,仿佛记录着冷战后各国的妥协与合作。

天宫的少而精则体现了,新时代航天工程的,整体规划和高度集成的思路,讲究的是内在的统一和运行的高效率。

神舟十六号航天员于去年十月拍摄的中国天宫空间站全景照片

参考信息:

1、维基百科.《国际空间站》

2、Science Partner Journals官网.《中国天宫空间站设计及应用前景》

接口系统,五花八门vs统一标准国际空间站的接口系统堪称五花八门。

有4种不同类型的压力接口用于连接舱段,还有6种非压力接口用于外部设备。

美国用的是通用对接系统,俄罗斯用的是探测器对接系统,欧洲和日本又各有各的标准。

这种混乱直到2010年,各国才勉强达成了国际对接系统标准(IDSS),NASA开发了国际对接适配器,为空间站增加了两个符合新标准的对接口,有点像插座转换器的那个意思。

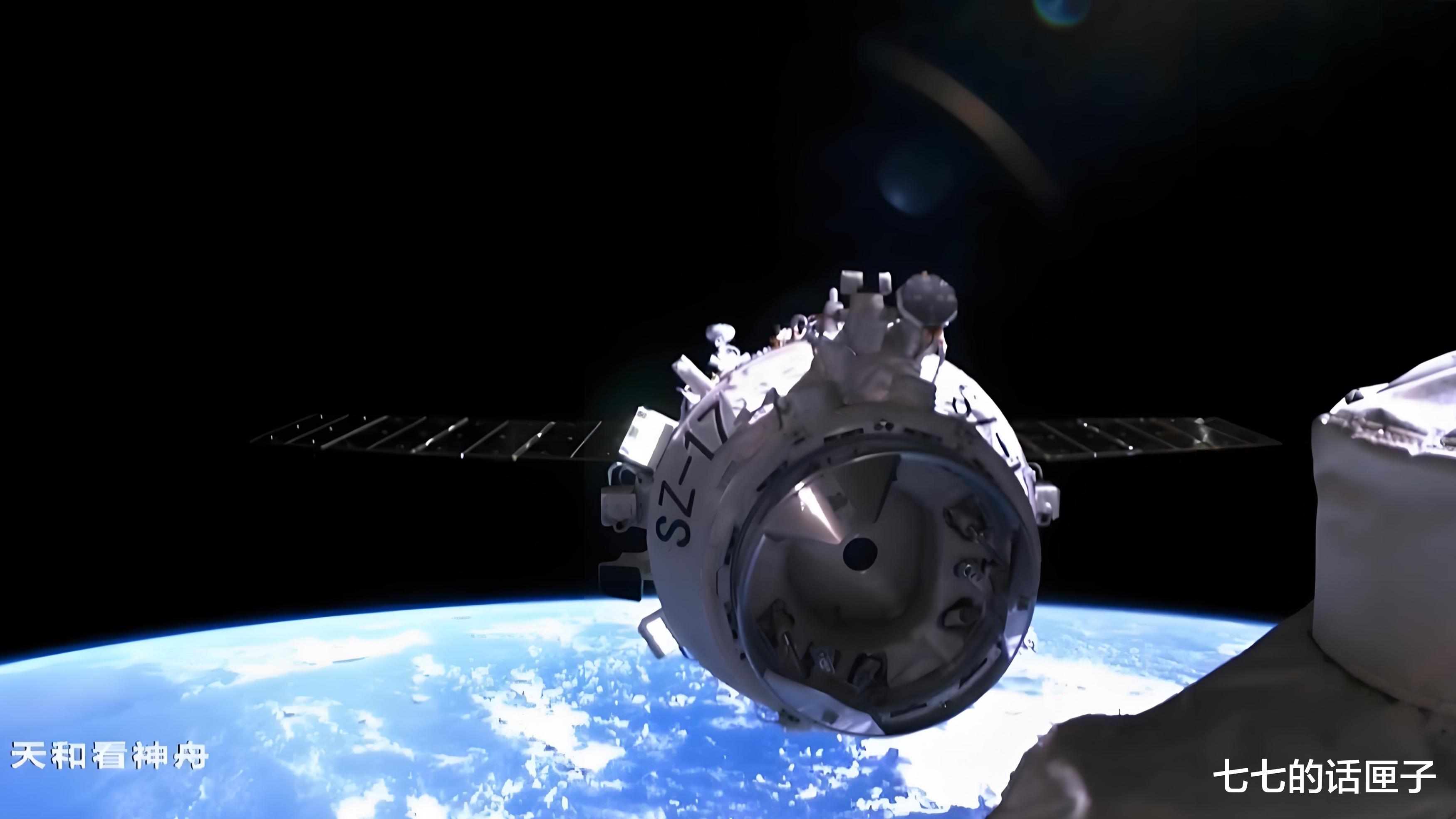

载人飞船与国际空间站对接

而天宫从设计之初就采用了统一的周边式对接机构接口。

天和核心舱上的3个对接口和2个停泊口,接口直径都是统一的800毫米。

这种接口借鉴的是俄罗斯的,在APAS系列对接系统的基础上,完成了国产化和标准化改造。

标准对接机构质量310千克,被动对接机构质量200千克。

而且咱们已制定了《载人航天周边式对接机构接口要求》国家标准,并向全球开放。

这意味着只要是按这个接口标准设计的航天器,理论上都是能与咱们的天宫进行对接的。

神舟十七号载人飞船即将与空间站组合体对接

这种差异就像是电子产品的接口演变。

国际空间站像是早期的电子产品,有着各种各样的充电口,而天宫则采用统一的Type-C充电口。

标准化意味着效率,也意味着更广泛的合作可能,中国用标准化实现太空无国界的理念,这一点确实值得点赞。

航天员出舱修复天宫空间站太阳翼

参考信息:

1、NASA科技信息资料库.《国际空间站接口机制及其传承》

2、维基百科.《中国对接机制》

技术对比,先进OR落后?时间是检验一切的标准。

国际空间站的第一个舱段曙光号,从1998年发射升空至今,已经经历了26个多年头了。

虽然结实耐用,但技术上已经明显落伍。

最明显的例子是轨道维持系统。

在较低轨道时,国际空间站每年要消耗大约8600千克的推进剂,即便是在正常高度,每年也要消耗约3600千克的燃料。

这些燃料都得靠货运飞船一趟趟往上运,不仅费时费力还费钱。

携带曙光号太空舱的质子火箭发射

而天宫则采用了先进的霍尔电推进系统,使用氙气作为工作介质,不需要氧化剂。

霍尔推进器的比冲非常高,可达1500-3000秒,效率可达50%-60%,远高于化学推进,可以显著节省燃料,大幅减少补给压力,延长空间站的使用寿命。

能源系统也是一样。

国际空间站最初使用的是镍氢电池,直到2016年才开始换成更高效的锂离子电池。

而天宫一开始就采用了锂离子电池和柔性太阳能电池板,发电效率更高。

咱们正在规划建造的太空太阳能电站,未来或许能为空间站提供,更加稳定的能源。

航天员在水下进行太空行走训练

还有通信系统。

国际空间站的通信,主要依靠的是美国的TDRSS系统,数据传输速率相对有限。

而天宫则配备了天链数据中继卫星系统支持,实现高速数据传输。

这种技术代差虽然经过不断的升级维护也能使用,但在效率和性能上已经难以望其项背。

天宫的新不仅是年龄上的新,更是技术理念和系统设计上的全面领先。

这种后发优势让中国空间站在同样的任务面前能够以更少的资源投入获得更高的科学产出。

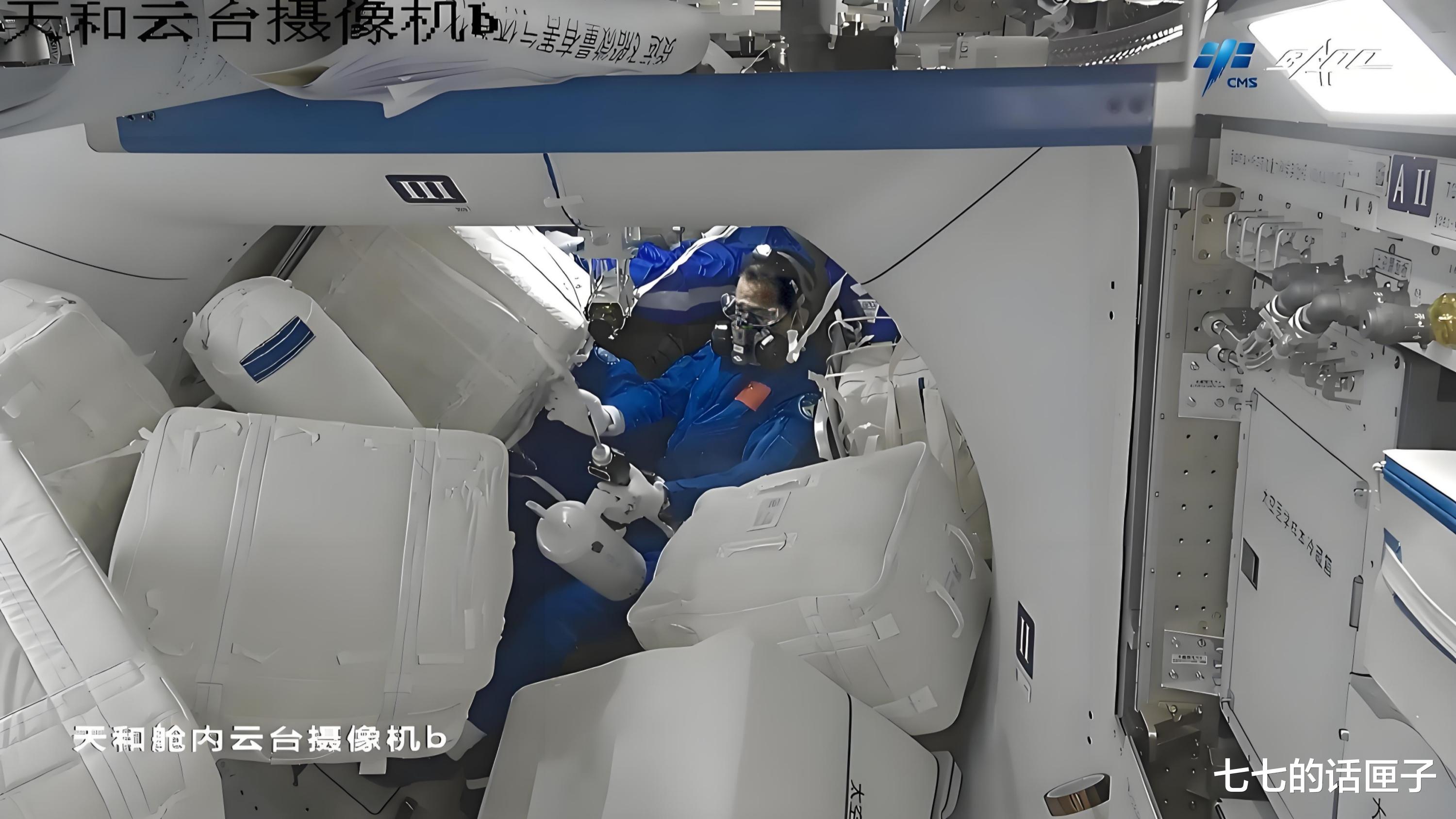

航天员正在检查补给

参考信息:

1、Space Ref官网.《更高的海拔提高了国际空间站的燃油经济性》

2、Space.com官网.《中国发射新型通信卫星,为天宫空间站提供支持》

共享OR专享,谁在太空画地为牢?空间站的意义不在于它有多大、多重、多先进,而在于它能为人类探索宇宙、研究科学提供一个怎样的平台。

在这一点上,两个空间站的理念可谓南辕北辙。

国际空间站虽说顶着“国际”俩字,但实际上却一直以美国为主导。

美国著名的“沃尔夫修正案”,明令禁止,NASA与中国进行任何形式的合作。

就像是在太空中画了一道看不见的墙,把中国排除在外。

这种做法不仅限制了国际合作的广度,也阻碍了人类共同探索太空的步伐。

国际空间站和谐号舱内的多国宇航员

反观天宫,虽然是咱们独立建造的,但从一开始,咱们就秉持开放合作的理念。

在空间站建成之前,咱们就已经通过联合国外空办公室向全球发出邀请,征集国际合作项目。

截至目前,已经有来自17个国家的23个机构,参与了天宫空间站的实验。

涉及空间生命科学、微重力流体物理、空间材料科学等多个领域。

更值得一提的是,咱们还邀请外国的宇航员来参与空间站的任务。

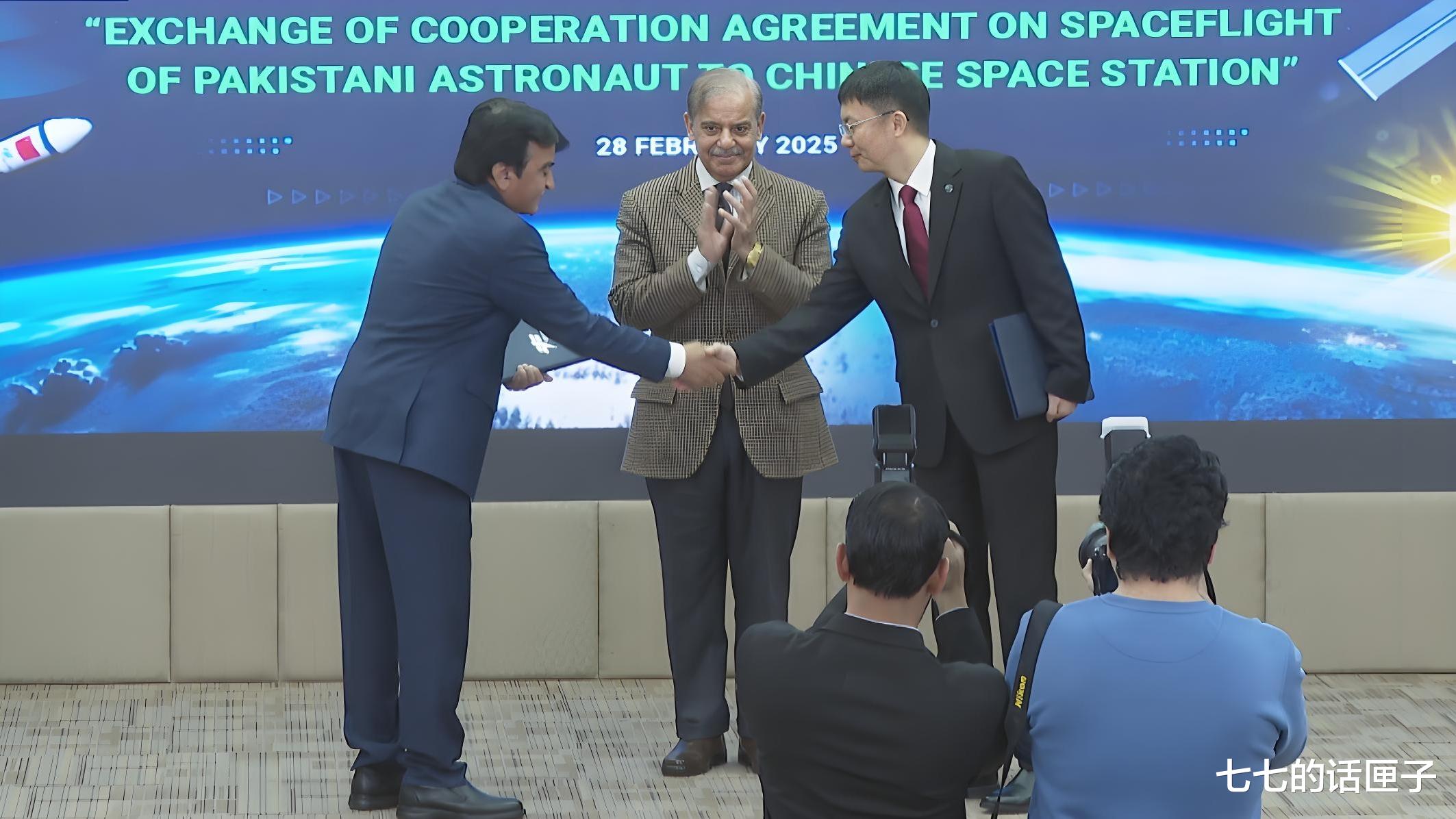

中国空间站将迎来首位外国宇航员,并签署培训巴基斯坦宇航员的协议

未来你或许会看到,来自不同国度的航天员,在天宫中一起工作、一同生活的场景。

有人说,当美国在太空筑墙,中国在太空搭桥。

这话虽有些武断,但也不无道理。

探索浩瀚宇宙,终究是全人类的共同事业。

关起门来搞小圈子,哪有大家敞开大门,携手并进走得远?

参考信息:

1、维基百科.《沃尔夫修正案》

2、中国日报亚洲网.《空间站为首次研究提供独特环境》