航天飞机始于上世纪30年代德国的银鸟设计。美国从70年代开始研制到2011年的全面退役,NASA最终承认其经济性失败。欧洲的赫尔墨斯航天飞机项目,到1992年就凉凉了。中国的昊龙货运航天飞机一出,有人说是技术倒退,有人说是新突破。究竟如何,咱们一起来看看。

1981年4月12日,哥伦比亚号航天飞机第一次拖着长长的火尾冲向太空,开创了一个崭新的太空时代。

航天飞机项目最初的设想非常美好。

NASA想着用可重复使用的航天飞机来省钱,计划每磅的运输成本只要118美元(以1972年的美元计算)。

但现实却给了NASA一记响亮的耳光。

哥伦比亚号航天飞机模型

设计费、维护费七七八八加起来,每次发射的实际成本高达15亿美元,平均下来每磅的运载成本在27000美元左右,比原计划高出了200多倍。

与其同时代的一次性火箭反而便宜得多。

比如说隔壁的俄罗斯质子号火箭,发射成本才1.41亿美元,每公斤成本也就6721美元。

为何会出现如此巨大的差距?

问题出在哪里?

哥伦比亚号航天飞机 Sts-58 着陆

航天飞机一开始的设想是每周一次的飞行频率,但这在行内人看来,简直是不切实际。

可就是这个“不切实际”的构想,偏偏成就了人类航天史上最华丽的三十年。

从把哈勃望远镜送上九霄云外,到护送伽利略探测器远征木星,再到为国际空间站搭建钢铁骨架,五架航天飞机执行了135次任务,累计飞行1323天。

然而,辉煌的背后是沉重的代价。

哥伦比亚号航天飞机的最终制造过程

1986年1月28日,挑战者号航天飞机在发射后73秒解体,火箭助推器的O型环在低温环境下失效。

机上7名宇航员全部遇难,其中包括一名即将成为首位进入太空的教师克里斯塔·麦考利夫。

17年后的2003年2月1日,哥伦比亚号在返回地球大气层时,左翼被脱落的泡沫击中,隔热层熔穿,7名宇航员再次魂归太空。

两次事故都源于“已知却未改”的隐患。

挑战者号航天飞机升空后爆炸

早在1977年,就有测试数据表明,火箭助推器的O型环存在潜在的灾难性缺陷,可NASA和制造商愣是没当回事儿。

NASA管理层无视了工程师对低温发射风险的警告,并未将技术问题上报。

安全办公室的成立、增压服的配备、商业火箭的启用,每一次改革都刻着血淋淋的教训。

2011年在完成国际空间站的建设任务后,航天飞机计划正式退役。

这标志着美国载人航天能力的重要转变。

发现号航天飞机正在接近国际空间站

NASA开始用商业航天器来运送宇航员往返国际空间站,自己则专注于更遥远的太空探索,比如火星任务。

如今,新一代的航天器正在崛起。

由Sierra Space开发的“追梦者”小型航天飞机计划于2025年第三季度首次执行任务。

参考信息:

1、维基百科.《对航天飞机计划的批评》

2、维基百科.《哥伦比亚号航天飞机失事》

3、EarthSky官网.《追梦者太空飞机首次发射推迟至2025年》

追梦者微型航天飞机模型

欧洲,航天飞机未竟的野心其实欧洲当年也憋着一股劲儿,想在太空舞台上秀一把肌肉,可惜啊,他们的航天飞机梦有点生不逢时,最后就成了一段镜花水月。

上世纪80年代,当美国航天飞机项目搞得热火朝天的时候,欧洲的工程师们也坐不住了,也想搞一架属于自己的航天飞机。

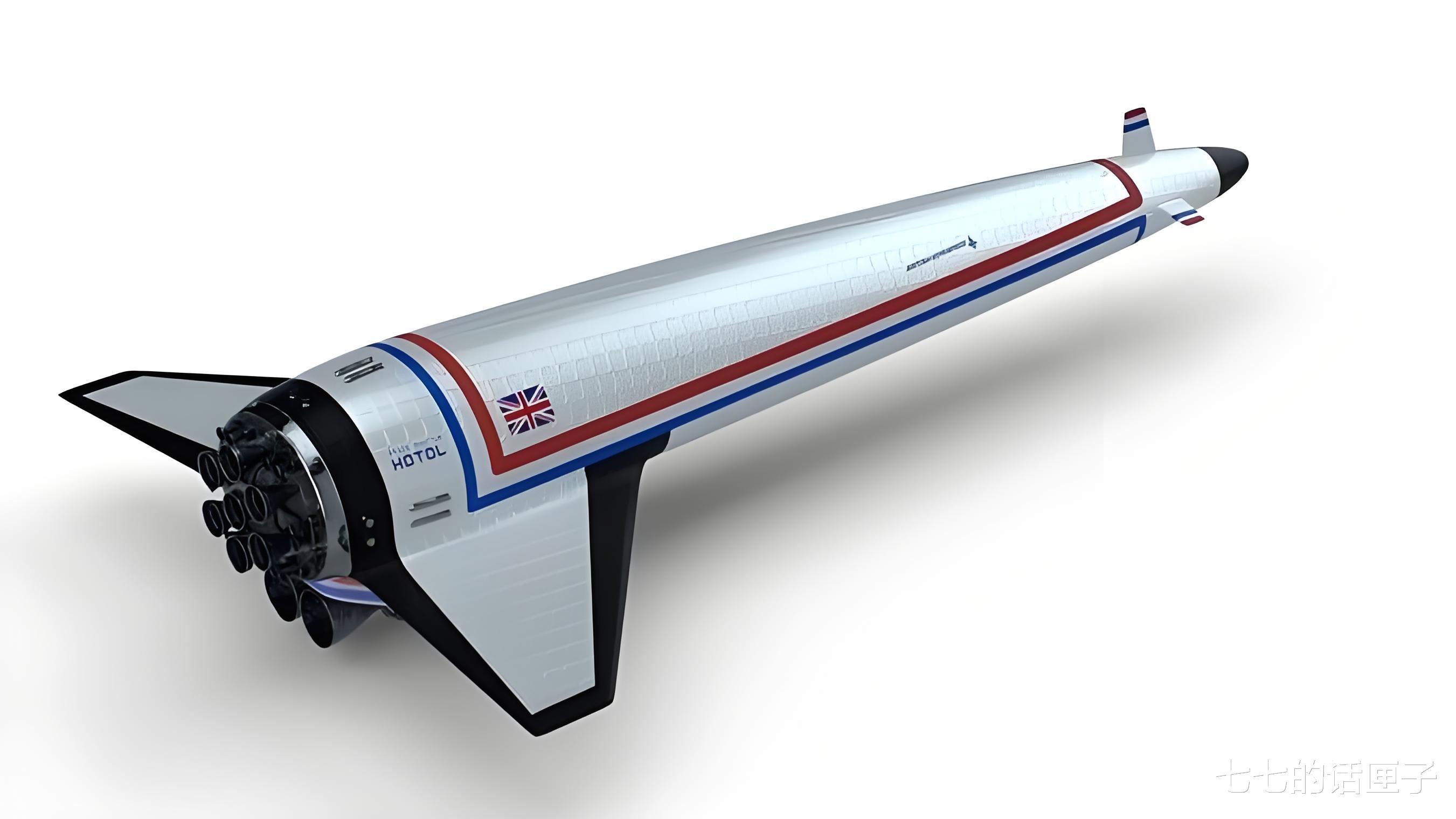

于是乎,各种天马行空的设计方案就冒出来了,其中最出名的,就数英国的HOTOL项目了。

HOTOL全称是“水平起降航天飞机”。

顾名思义,就是像普通飞机一样水平起飞,然后嗖的一下飞到太空,不用像传统火箭那样一级一级地分离。

航天飞机HOTOL 3D模型

HOTOL打算用一种叫做预冷吸气式火箭发动机方案——RB545,起飞的时候借助空气里的氧气来助燃。

等到了高空,再切换成火箭发动机模式,用自己带的液氧燃料。

这样一来就能大大减轻航天飞机自身的重量,发射成本也能跟着降下来。

但HOTOL项目从一开始就面临着各种拦路虎。

首当其冲的就是技术难度。

预冷吸气式火箭发动机,设计和制造难度都非常高,就算放到今天,也还是个世界级的难题。

RB545发动机原理图

那时候的欧洲,在材料、控制、燃料这些方面,技术积累还差那么点意思,想实现HOTOL的设想,难!

再一个就是烧钱。

HOTOL项目需要的研发经费,那就是天文数字。

英国政府和欧洲航天局(ESA)在掏钱这件事上,一直扭扭捏捏,谁也不想当这个冤大头。

还有就是内部不团结。

欧洲各国在航天发展方向上,心里的小算盘打得噼里啪啦响,各有各的小心思。

位于达姆施塔特的 ESOC 主控室

法国更想搞自己的赫尔墨斯航天飞机,德国对HOTOL项目兴趣缺缺。

在这种情况下,HOTOL项目想得到整个欧洲的支持,还是一个字,难!

1989年,英国政府实在扛不住了,无奈宣布终止HOTOL项目。

赫尔墨斯项目也在1992年因成本过高和无法实现性能目标而被取消。

欧洲的航天飞机梦,就这样胎死腹中了。

1992年塞维利亚世博会期间展示的赫尔墨斯模型

HOTOL项目的失败,也让欧洲航天界开始反思。

于是,欧洲开始集中力量搞阿丽亚娜系列火箭。

事实证明,这个决定是相当英明的。

阿丽亚娜火箭凭借着过硬的实力,在商业航天发射市场上站稳了脚跟,也给欧洲航天挣了不少面子和票子。

参考信息:

1、维基百科.《英国航天HOTOL》

2、中国力学学会期刊网.《预冷型组合循环发动机技术》

3、维基百科.《阿丽亚娜6号》

发射台上的阿丽亚娜5号火箭

中国,星辰大海的新航线那咱们的昊龙货运航天飞机是不是照葫芦画瓢,整个山寨复刻版?

那当然不是,昊龙货运航天飞机可是彻头彻尾的自主创新。

昊龙航天飞机主要是给咱们自家的空间站送货,提供后勤保障。

而且它还得保证物美价廉,效率还得高。

昊龙是由中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所设计出来的。

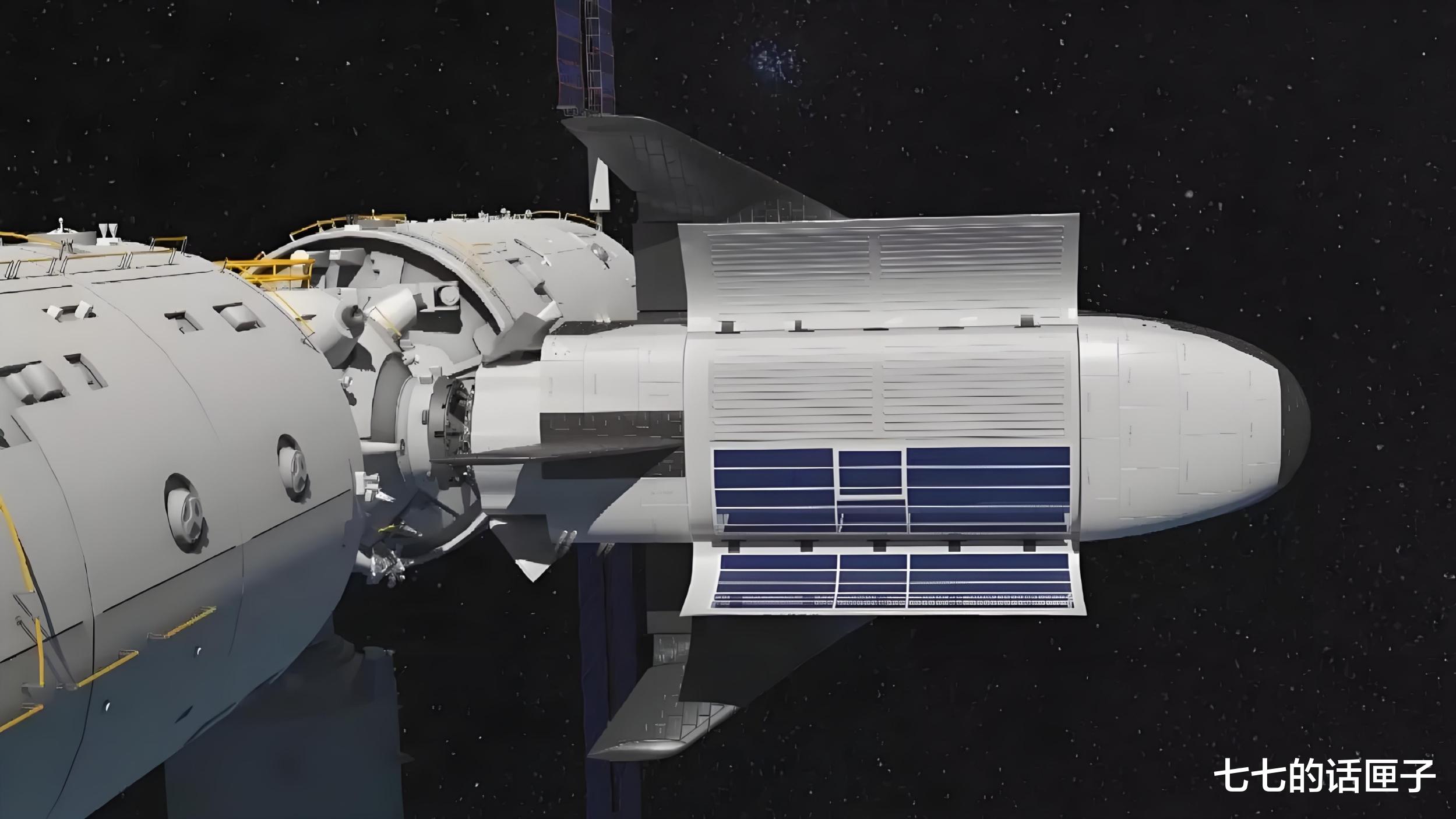

昊龙与天宫空间站交汇对接示意图

它的外形设计就很有意思:大翅膀,圆脑袋,还配了个大三角尾翼。

融合了航天器和飞机的优点,既能像火箭一样飞上天,又能像飞机一样自己降落。

大长翅膀打开,能在机场跑道上平稳着陆,漂漂亮亮的回家。

而且昊龙还有一个独创的技术,可折叠的机翼,能发射时节省空间,入轨后再展开。

个头也不大,长度10米,翅膀展开8米,体重不到天舟货运飞船的一半。

昊龙号航天飞机模型

为啥这样设计?

就是省钱,发射成本更低,运输更灵活,空间站的后勤保障也更有底气。

昊龙最牛的地方还在于它的多功能性。

不光能送货上门,还能把空间站的实验样品和坏掉的设备带回来。

这天舟飞船就做不到了,它用完就直接烧掉了,多浪费啊!

天舟货运飞船货舱内货物装载图

昊龙则可以和天宫空间站对接,航天员可以自由进出货舱拿取货物。

任务完成之后,它还能自己离开空间站,不需要人来操作,就能无动力自主降落,水平着陆。

检查一下,修修补补,就能准备下次飞行了。

这种可重复使用的设计,大大降低了航天器的开发和运输成本。

以后咱们的空间站越来越大,昊龙就能成为一个超级快递员,源源不断地提供支持。

轻舟和空间站对接示意图

昊龙计划在今年,搭乘朱雀三号商业火箭,进行首次飞行。

与此同时,还有一款叫做“轻舟”运飞船,计划在今年2025年发射。

两新型货运航天器的出现,说明中国航天正在朝着更高效、更可持续的方向发展。

参考信息:

1、科技日报官网.《空天往返、可重复使用,货运航天飞机“昊龙”来了!》

2、维基百科.《昊龙货运航天飞机》

3、维基百科.《轻舟货运飞船》