刚刚,看到这个消息,包头市中级人民法院经重新审理,于2019年11月1日依法撤销对郑俊怀的两次减刑裁定。2019年11月4日,包头市中级人民法院将裁定向郑俊怀送达,同日,已对郑俊怀收监。

这是他人生中第二次坐牢。

郑俊怀何许人也?

此人曾任大名鼎鼎的内蒙古伊利集团公司董事长,是伊利创始人,也是蒙牛集团创始人牛根生、伊利现任董事长潘刚的“伯乐”与老领导,现任黑龙江红星集团食品有限公司董事长,被业内称为“乳业教父”。

郑俊怀出生于1950年9月,是呼和浩特市土默特左旗人,其幼年时父亲早亡,一家全靠母亲做针线活维持生计。

他因为读书很用功,1972年,以优异的成绩考入内蒙古师范大学汉语言文学系,毕业后被分配到呼和浩特市农业局工作。

1976年12月,25岁的郑俊怀被提拔为呼市国营畜禽场副书记、副场长,1980年1月,他又出任呼市奶牛公司招待所所长。

在招待所任职期间,郑俊怀想到一个点子,聘请了一个外地炸油条师傅,做起了“吃油条喝鲜奶”的生意,引来招待所门前天天排队购买油条鲜奶的长龙,这样一来,郑俊怀为招待所带来了月赚2万元的收益。

因此,郑俊怀的“生意头脑”得到了上级的看重。

1983年1月,他被调到濒临倒闭的呼和浩特市回民奶食品厂任厂长,这就是伊利集团的前身。

此时的奶食品厂一片凄凉,两间布满蜘蛛网的车间、一个狭小的门面和八十几个无精打采的工人,这一切反而激起他的雄心壮志,他决心将回民奶食品厂起死回生!

海尔集团董事长张瑞敏曾谈及企业成功规律时说:没有成功的企业,只有时代的企业。

郑俊怀应该算是这么一个走在时代前面的企业家。所以,他抓住了最好的机遇,要风得风,要雨得雨,长袖起舞,大有作为。

1992年,邓小平发表南巡讲话,随后,郑俊怀率先在呼市对回民奶食品厂进行股份制改造,改名为国有控股的“伊利实业股份有限公司”,扩大了资本。

他还率先在企业内部实行经营承包责任制,在分配制度、人事制度、劳动用工制度三方面进行改革。

这一系列举措,使伊利从原来固定资产40多万元、年利税不足5万元的呼市回民奶食品厂发展成为全国大型乳业集团。与股份制改组前相比,净资产总额增长了118倍,销售收入增长了79倍,利润和税金分别增长了69倍和135倍。

1996年伊利股票上市,成为全国乳品行业第一家上市公司,伊利股票凭借良好的经营业绩,入选上海证券交易所“30”指数样板股。伊利雪糕、冰淇淋连续八年产销量居全国第一,伊利超高温灭菌奶连续三年产销量居全国第一,伊利奶粉、奶茶粉产销量居全国前三位。

伊利的成功,还带动了周边地区2万多农户、10万余人脱贫致富,直接或间接为社会创造了近10万个就业岗位。

02.郑俊怀与蒙牛创始人牛根生的恩怨郑俊怀到回民奶食品厂任厂长不久,在一次演讲完后,听到台下有一人带头鼓掌并高声叫好。

他注意到了这个鼓掌的年轻人,了解到这人叫牛根生,24岁,高中文化,身材魁梧,思维活跃。

郑俊怀觉得这是个潜在的人才。当时,牛根生仅是洗瓶车间的一个洗瓶工。

他便开有意培养牛根生。

后来郑俊怀在全市率先搞起了承包制,牛根生积极响应并承包一加工车间。牛根生带领一班年轻人打了一个翻身仗,当年就扭亏为盈。

郑俊怀十分欣赏牛根生敢作敢为的作风,让牛根生一家搬到食品厂宿舍,两家住同一栋楼同一单元的上下楼,两人常常就企业的经营发展交流。

1993年,郑俊怀提拔牛根生为公司副总经理,主管冰淇淋、雪糕生产。

1996年,伊利公司的规模迅速扩大,郑俊怀成为集团公司董事长、党委书记兼CEO,牛根生被任命为主管生产和销售的副董事长和副总。

1998年11月,牛根生正式提出辞职。

1999年3月29 日,伊利董事会正式宣布牛根生辞去副董事长和副总职务的消息。

这一年,牛根生与十几个老部下一共筹集了100万资金,注册了一家乳业公司,取名“蒙牛”。

令郑俊怀没有想到的是,牛根生的公司一成立,伊利公司的生产、销售、技术人员纷纷过去投奔牛根生,几个月间蒙牛竟然拉起来了300多人的队伍。

“蒙牛”和“伊利” 同在呼市,狭路相逢、短兵相接。“伊利”开始对“蒙牛”进行压制,要求经销“伊利”的经销商绝对不能经销“蒙牛”,否则取消经销权。

但是,“蒙牛”还是迅速建立了一张自己的全国经销网。

从此“蒙牛”乳业在国内从无到有奇迹般地迅速崛起。

03.郑俊怀第一次坐牢2000年前后,国内兴起国企股权改制,不少人采取了比较激进的方式,郑俊怀就是其中之一。

他跟当时的很多人一样,选择了曲线MBO即"管理者收购"的方式,与其他人不同的是,他出事了。

他和伊利的二十多名高管出资成立了一家“华世商贸公司”,相继收购一些国有企业所持的伊利法人股。由于郑俊怀团队并没有太多的现金,因此在收购中便采取了一些“灰色”做法。

1999年5月,持有“伊利”总股本的2.68%的“伊利”股份第二大股东呼和浩特立鑫实业开发公司准备转让股份,郑俊怀明白,收购立鑫公司的股票就等于成为伊利的第二大股东。然而收购资金还缺少1500万。

怎么弄到1500万?郑俊怀想到一招,他让呼市八拜奶牛场场长郭顺喜以奶牛场的名义向银行贷款1500万元,供“华世商贸”购买股票。然后“华世商贸”又以“伊利”股份作为抵押,从建设银行贷款1500万元,归还给八拜奶牛场。而“华世商贸”的股东就是郑俊怀和几个高管的直系亲属的名字。

2004年5月26日,伊利独立董事俞伯伟等人发难,要求聘请一家审计公司对集团公司资金流动与国债买卖交易以及华世商贸公司等进行专题审计。郑俊怀召集董事会罢免了这些独立董事。此事引发了当年沸沸扬扬的“独董风波”。6月26日,中国证监会内蒙古监管局核查小组进驻伊利集团进行调查。

2004年6月,郑俊怀被举报“侵吞国有资产”,曲线MBO的做法原本就游走在法律的灰色地带,在法庭上郑俊怀称:“所为一切均是为了解决管理层持股的来源问题,至今不明白我的行为已经犯法。”

2005年1月5日,郑俊怀被正式逮捕。随后,郑俊怀等高管挪用公司巨额资金的问题进入深入调查,执掌伊利22年的郑俊怀在2005年的最后一天,以挪用公款罪被判获刑6年。

04.郑俊怀与伊利现任董事长潘刚的恩怨有关郑俊怀的故事还少不了另一个主角,此人即伊利现任董事长潘刚。

1992年,郑俊怀推动伊利股份制改革前一年,22岁的潘刚进入呼市回民奶食品厂,在基层担任质检员。

潘刚内蒙古农业大学毕业,学历较高,年轻能干,后来得到了郑俊怀器重。

2002年,32岁的潘刚被任命为伊利集团总裁、董事,是当年全国520家重点工业企业中最年轻的总裁。

在郑俊怀被捕后,潘刚担任伊利董事长。

2008年8月,郑俊怀提前出狱。

随后,他一边进入黑龙江红星集团食品有限公司担任董事长开始新的创业,一边陷入了与伊利的一系列的矛盾中。

最终,伊利对郑俊怀进行实名举报。

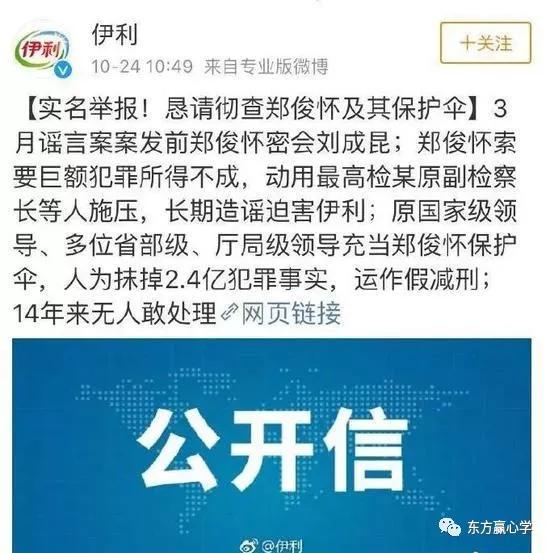

2018年,伊利通过官方网站、官方微信、官方微博等发布了实名举报公开信——《常年屡遭破坏伊利苦不堪言 被迫公开实名举报信 恳请彻查郑俊怀及其保护伞》,实名举报前任董事长郑俊怀。

在实名举报公开信中,伊利提出以下诉求:

首先,“恳请检察机关向社会公开这78册案卷(即当年已坐实、当事人供认不讳的郑俊怀挪用2.4亿公款及诸多涉嫌重大经济违法犯罪线索的78册案卷),并对郑俊怀违法犯罪事实依法提起公诉”。

此外,伊利还称郑俊怀多起重大经济犯罪中,有一起涉嫌侵吞黑龙江两亿国有资产,目前已就这一涉嫌违法情况向黑龙江省监察委寄出了几十封实名举报材料,希望监察委公开被郑俊怀控制的公司收购三道牧场的整个过程及相关文件。

伊利还在同年10月23日向正在内蒙古的中央巡视组递交了相关材料。

我们可以从以下伊利公开信选段中,了解伊利和郑俊怀之间矛盾起源与过程:

(1)起源。

这封伊利公开信中讲,“郑俊怀出狱后起诉呼和浩特市政府索要非法资产,多次败诉转而施压伊利,要求配合将非法转移出去的资产落实到他们名下;伊利坚决予以拒绝……至此,他们便开始疯狂打击报复,长期造谣、诋毁、迫害伊利及管理层。”

在2011年2月,郑俊怀任内的董事长助理、现73岁的张三林就通过《内蒙古商报》前社长李希晓等人,在网上公开发表一篇名为《内幕惨不忍睹:伊利被这样掏空掏尽》的万言举报信。

李希晓等人的这封举报信称,

“潘刚在伊利的个人敛财之路早在2000年就开始了。潘刚利用职权贪污、挪用公司财产,指令其下属以非法手段平帐、冲账;潘刚及其亲属采取虚报注册资本的手段,非法设立内蒙古信禾广告有限公司和虚假公司内蒙古锐信达科贸有限公司,以收取回扣形式受贿,并以公司名义非法交易,把国家财产变为其私人财产,涉嫌贪污挪用”。

2018年3月,自媒体人刘成昆在公众号“天禄财经”上发表了连载小说《出乌兰记》。这篇文章被指控为意在暗喻伊利集团领导层腐败。随后,“伊利股份董事长潘刚被带走协助调查”的消息在网络上传播开来。

(2)抓捕。

该事件最终以法院一审判决认定,李希晓等4人故意编造虚假信息,其行为构成编造并传播证券交易虚假信息罪,并对李希晓等4人判处8个月至1年零6个月不等的有期徒刑,并处以相当罚金,及以“光祥财经”作者邹光祥和“天禄财经”作者刘成昆、因涉嫌诽谤罪被呼和浩特市检方批准逮捕收场。

而伊利这次的举报信则公开指认“谣言事件”的幕后关键人物是伊利前董事长郑俊怀。

郑俊怀这次收监,是否和伊利对郑俊怀进行实名举报有关?这次包头市中级人民法院官网发布的消息很简短,没有说明郑俊怀收监原因。

作者:跨歌 来源:东方赢心学