“原本说做传统手术,结果医生擅自用了吻合器,还说是‘试验品’。” 周女士回忆,手术当天她被要求额外支付 2000 元费用,却被告知 “医保不报销”。没人告诉她,这场未经签字同意的 “PPH 手术”,会在她体内埋下 30 多枚金属钛钉,更没人想到,这些 “小钉子” 会成为十年噩梦的开端。

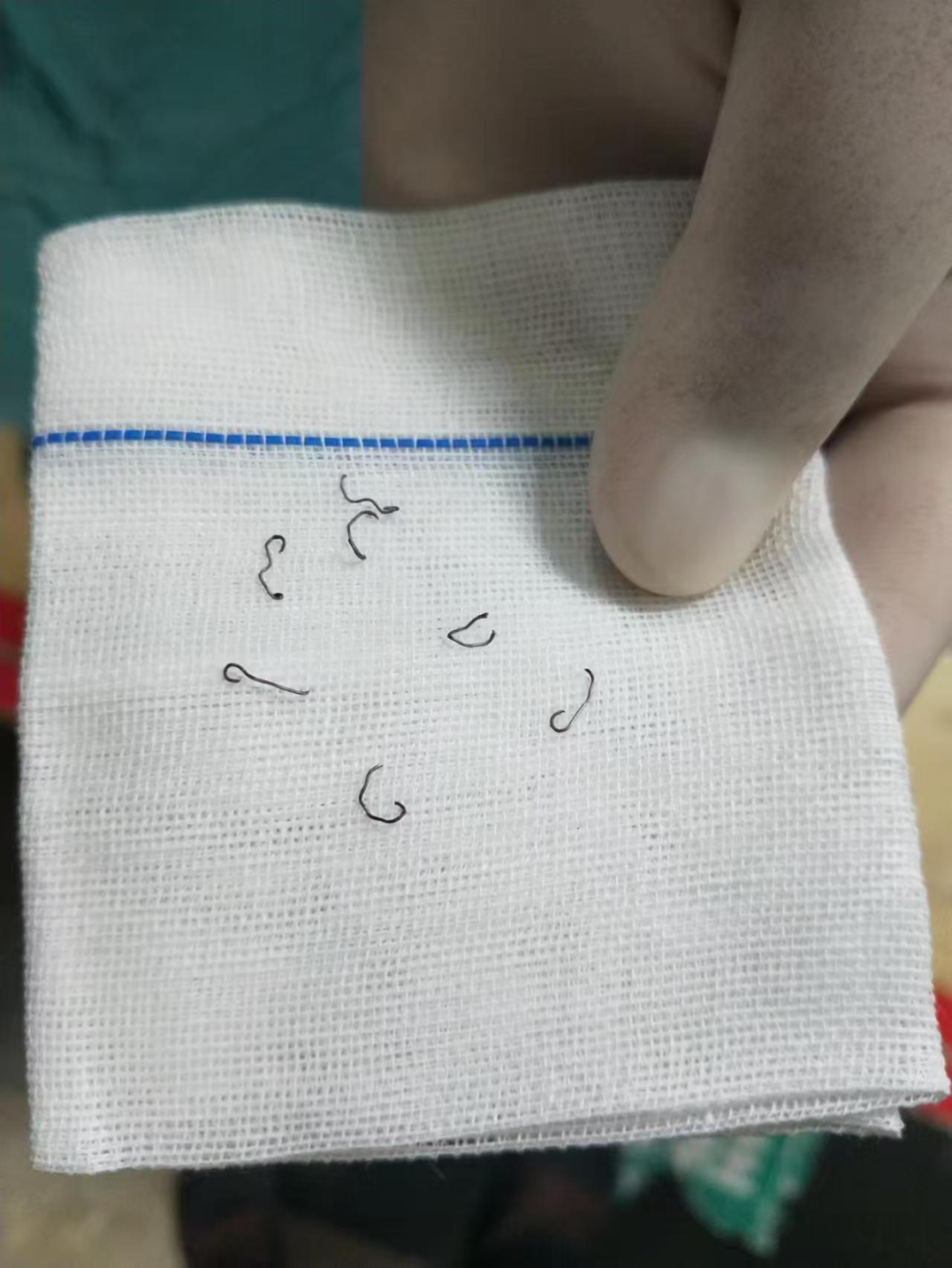

术后不久,周女士便陷入炼狱般的折磨:肛门剧烈疼痛、流脓水,腹部坠胀感让她坐立难安。当她摸到体内硬块追问医生时,得到的答复却是 “药物反应,别担心”。直到 2014 年初,成都的医生在检查中震惊发现:大量钛钉已嵌入肠道组织 —— 此时,距离最佳取出时间已过去数月,钉子被组织包裹,取出难度堪比 “拆弹”。

2021 年的医疗鉴定为这场磨难阶段性 “定调”:院方擅自更改术式、使用来源不明器械,过错与损害后果 “直接因果关系”,周女士被评定为十级伤残。2022 年,两级法院最终判决医院赔偿 62 万元,其中包含 3000 元精神损害抚慰金 —— 这个数字,甚至不及她十年治疗费的零头。

“医生说大量使用庆大霉素是重要诱因,但鉴定机构要我做肾穿刺,我实在不敢冒这个险。” 周女士的担忧并非无据:肾穿刺作为有创检查,可能引发出血、感染等风险,而她的肾功能已受损,风险系数更高。院方则坚称 “肾功能衰退与年龄相关”,并表示 “曾建议做肾穿刺却被拒绝”,赔偿陷入僵局。

资中县卫健委介入调解时,医院曾提出补偿 30 万元,但周女士认为这远不及后续治疗所需。“十年前他们用‘试验品’时,可曾想过今天?” 她指着手中的六级伤残鉴定报告,眼中满是疲惫,“现在连个明确的责任认定都没有,让我怎么接受?”

周女士的遭遇,暴露出医疗流程中的多重隐患:知情同意书成 “空文”:因是 “熟人介绍”,医生未按规范让患者签署手术变更同意书,埋下法律隐患;植入器械溯源缺失:院方使用的吻合器来源成谜,病历中无任何记录,连生产厂家都否认供货;长期用药监测缺位:17 次住院中,肝肾指标检查常被忽略,直至肾功能不可逆损伤才被发现。法律界人士指出,此案中 “完全责任” 的医疗鉴定与肾损伤索赔的 “鉴定不能” 形成鲜明对比,凸显出长期医疗损害因果关系认定的难点。“患者维权需要证据,而时间越久,举证越难。” 一位医疗纠纷律师表示,此案应成为推动医疗机构规范诊疗、完善植入器械追溯制度的警示。

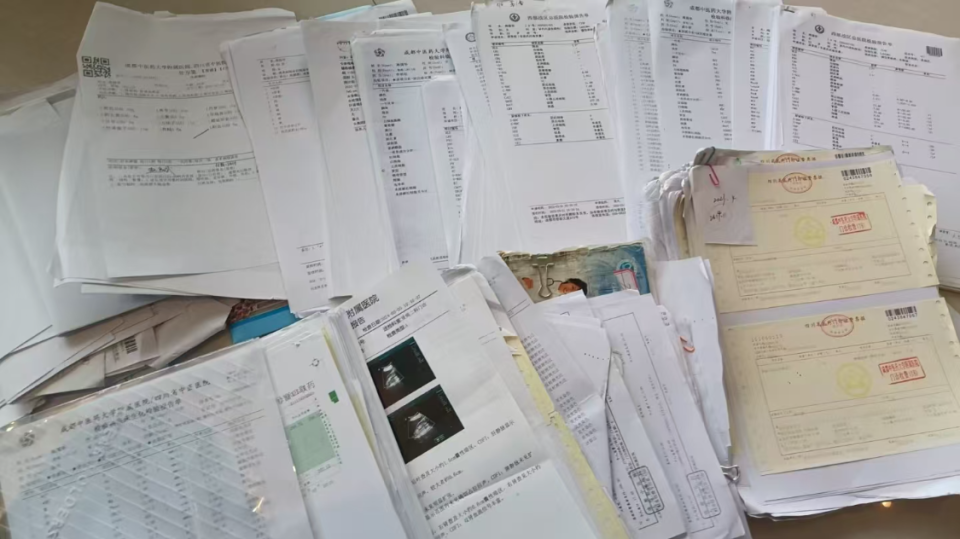

如今的周女士仍在为肾损伤赔偿奔走,家中抽屉里塞满了病历、鉴定报告和法院判决书。那 30 枚曾经折磨她的钛钉,被装在一个小玻璃瓶里,成为十年痛苦的 “实物见证”。“我不求暴富,只想要一个公道。” 她说,“如果连医院都不能让人信任,普通人的健康该托付给谁?”cc

这场跨越十年的医疗纠纷,早已超越个人悲剧的范畴。它提醒我们:再小的手术都不应轻视规范,再熟的关系都不能替代制度,而医疗安全的防线,从来都建立在每一个严谨的操作、每一次负责的告知、每一项透明的监管之上。愿所有患者的信任不再被辜负,愿 “看病安心” 不再是奢望。