感谢你的阅读,友情提醒:本文内容仅供参考,如有不适请线下就医问诊。

日常生活中,很多人习惯以散步作为基本锻炼方式,简单、轻松、不费力,仿佛一切安然无恙,而散步过程中出现的一些细节变化,可能暗藏身体的“求救信号”。

但临床数据显示,散步时出现的异常步态和体感,往往是血栓最早的报警信号。

接下来,将带大家深入了解血栓,尤其是在日常散步中的三种表现,帮助大家及时觉察风险。

一、为什么血栓悄无声息却危害巨大?

一、为什么血栓悄无声息却危害巨大?一项包括六个欧盟国家的流行病学研究模型,揭开了血栓的真实面貌。

这项研究数据显示,欧盟每年平均发生46.5万例深静脉血栓病例和29.6万例肺栓塞病例。

而这些看似“个别事件”的最终结果,却是触目惊心的:每年有超过37万人因静脉血栓栓塞(VTE)相关并发症死亡。

很多人会问,它和“血块”是不是一回事?

其实,我们每个人的身体都具备自动止血的能力。

比如手指被划破后,血小板会迅速聚积在伤口处,形成一个“天然胶水”,帮助血液凝固止血,这种情况我们称之为“生理性血块”。

这其实是个利好的信号,说明身体正在启动自身的保护程序。

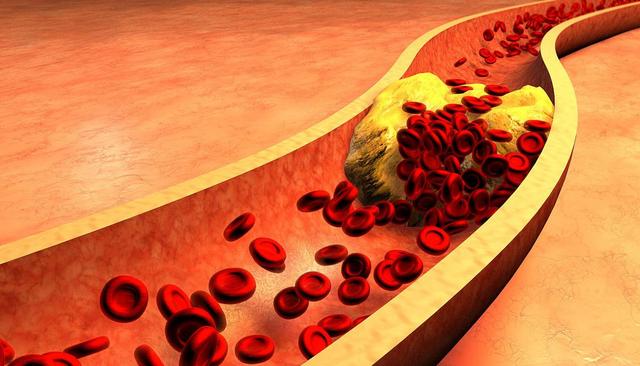

但问题在于,如果这样的“血块”无缘无故地在血管内形成,尤其是在没有任何伤口、没有需要止血的情况下,那就不是保护,而是一场潜在的灾难了。医学上把这种非正常形成的血块称为血栓,它是多种急性疾病的重要元凶。

血栓最大的危险在于:它既能堵塞动脉,也能阻断静脉,而一旦发生阻塞,其后果往往不堪设想。当血栓形成于动脉系统时,后果尤为严重。

比如,一旦血栓堵住了供应心脏的冠状动脉,就会引发急性心肌梗死,这是一种高致死率的心血管疾病;若是堵塞了为大脑供血的动脉,就可能导致脑梗死,也就是人们熟知的“中风”。

而且,血栓对生命构成最大威胁的形式,往往并非上述两种,而是发生在肺动脉的肺栓塞(PE)。这种情况下,血栓通常是从深静脉“脱落”后,随血液流动最终栓塞于肺动脉,导致肺部严重缺血缺氧,很容易在极短时间内致命。

可见,血栓并非简单的“血液堵塞”,而是一种多器官、多系统可致命的病理过程。它贯穿动静脉系统,其破坏力不容忽视。

让人警惕的是,血栓往往没有任何征兆,悄然形成,等到发现时往往已危及生命。

相关研究还指出,仅有7%的静脉血栓栓塞患者在死亡前被确诊;而高达34%的死亡是突发性肺栓塞导致的,59%的患者甚至根本不知道自己患病,便悄然离世。究其根源,人体自身存有一定的“代偿机制”。

当部分血管因血栓而受阻时,其他健康血管会扩张以维持基本供血,从而掩盖了病变。

疼痛感的缺失,也使得病人难以及时察觉。

有些血栓甚至不表现为传统意义上的“疼痛”或“发热”,而是以呼吸困难、乏力、头晕等非特异症状出现,常被误诊为感冒、疲劳或心理压力大。

这种症状错位,加剧了血栓的危险。以肺栓塞为例,很多患者发病时只是觉得“喘不过气来”,如果不及时识别和干预,短时间内便可能陷入昏迷甚至心跳骤停。

数据显示,急性肺栓塞的死亡率高达30%以上,而一旦及时发现并溶栓治疗,生存率可大幅提升。

这也是为何临床上总强调“时间就是生命”的原因——血栓的发展是有阶段的,我们可以将血栓的形成和发展划分为三个不同的阶段。

在第一个阶段,也就是发生后的最初6小时内,血栓尚未完全固化,血管内皮损伤较轻,这段时间是血栓治疗的“黄金期”。

在这一阶段,溶栓治疗的效果非常显著,成功率通常可以超过90%。

关键时刻,使用阿替普酶等溶栓药物,能够快速打通血管,恢复血液循环,为患者赢得宝贵的生机。

这段时间的关键性尤为显著,以脑梗塞为例,医学上通常说“发病后4.5小时内”是黄金救治窗口,错过这段时间,溶栓的效果会显著下降。许多在这一时间内接受治疗的患者能够实现“无后遗症”的快速恢复,恢复日常生活。

进入第二个阶段,血栓的形成逐渐发展为6到24小时之间,这时血栓的结构变得更加坚硬、牢固,血管壁也开始受到损伤,导致血管内的组织进一步缺血,损害更加严重。

在这个阶段,虽然溶栓治疗仍然有效,但其效果明显下降,治疗难度加大。

此时,许多患者因为拖延治疗,错过了黄金时段,往往在症状加重后才去就医。

比如心肌梗死患者可能会在“熬过了一夜”后才到医院进行急救,这时心肌已经受到严重损害,治疗变得更为复杂,术后恢复也可能出现较为严重的后遗症。

当时间超过24小时后,血栓会进入第三个阶段,此时血栓不仅没有得到有效治疗,反而可能导致继发性血栓的形成,扩展至其他血管,严重时可能引发多脏器衰竭。

常见的继发性并发症有肺梗死、肾衰竭以及严重的中枢神经系统出血等,这些并发症可能导致死亡。在这一阶段,血栓的危害已经到了不可逆的程度,治疗的效果较为有限,患者的身体机能受到的损害常常是深远且持久的。

知道了血栓是什么、为何它如此危险,我们不禁要问:那它到底是怎么表现出来的?其实,在最寻常的散步过程中,它就可能悄悄露出“破绽”。

二、散步时,体内有血栓的人,常见3种表现!

二、散步时,体内有血栓的人,常见3种表现!对于有血栓的人来说,散步时往往会表现出一些特殊的表现。这些症状可能是血栓的警示信号,提醒我们血液循环的潜在问题,具体如下:

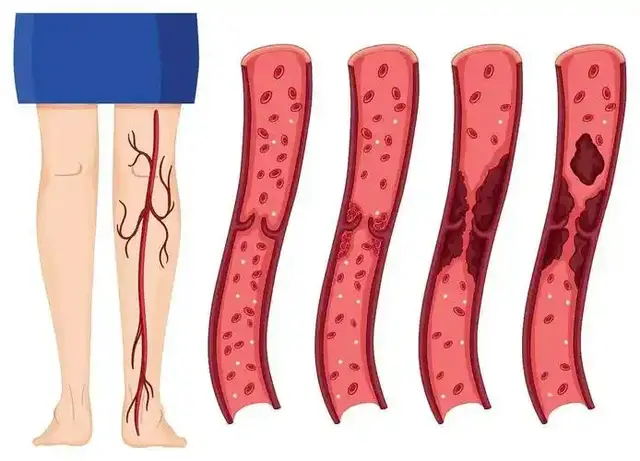

第一种表现:单侧腿脚“不听使唤”

在散步过程中,很多人可能会出现一种情况,那就是某只腿或者脚感觉“失灵”或“不听使唤”。这种现象通常表现为一侧的腿部出现麻木、无力。

患者或许会感觉腿部似拖着沉重的包袱,大多数情况下,这种情况并不是由意外受伤或者关节问题引起的,而是与体内潜在的血栓问题密切相关。

为什么血栓会导致这种症状?

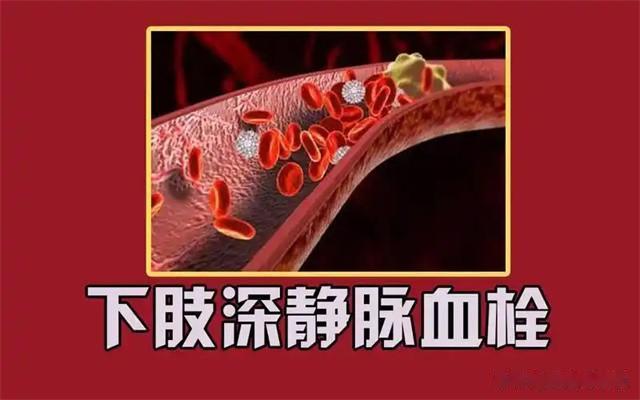

背后的原因是,血栓形成在下肢深部静脉时,常会阻碍血液的正常回流,埋下健康隐患。

静脉的正常功能是将血液从下肢输送回心脏,而血栓的存在会造成血管的部分或完全堵塞,使得血液无法顺利回流。

由于血液流动不畅,腿部的肌肉和组织无法得到充足的氧气和营养,进而出现沉重、拖步等现象,这意味着身体正在面临血液循环问题,可能是血栓的迹象。

如果怀疑自己有下肢血栓,可以通过对比双腿的温度和围度来进行初步判断。

可以通过触摸双腿感受温度差异,看是否有一侧腿部温度明显高于另一侧。

还可以通过测量双腿的围度,比较是否存在明显的差异,特别是膝部和小腿部分。一侧腿部如果出现肿胀,通常意味着血液循环受阻,可能是血栓的征兆。

第二种表现:间歇性跛行

另一个常见的表现是间歇性跛行,很多有血栓的人,尤其是患有下肢动脉血栓的人,往往会在走路一段时间后突然感到小腿、脚踝或大腿的明显不适,表现为走路时突然的疼痛或者无法继续正常行走的现象。

患者常在步行几分钟后出现疼痛,稍作休息可缓解,但每次再次行走时,类似的疼痛又会如约而至,呈现典型的间歇性特征。

简单来说,血栓像个“塞子”,堵住了血管,血液就送不到腿上的肌肉和组织了,时间一长,会出问题。

当身体的活动需求增加时(如散步时),这些血液供应不足的区域便会出现酸痛、沉重、刺痛等不适症状。这种情况特别常见于下肢动脉硬化、深静脉血栓等患者,尤其是在长时间站立或步行时,症状尤为明显。

尤其是在一些中老年人群体中,血管壁可能因为动脉硬化而变得狭窄,当血液流动受到血栓影响时,间歇性跛行几乎成为常见的症状。

这种情况如果没有得到及时治疗,可能会逐渐加重,甚至影响日常生活中的活动能力。

为了更好地评估动脉血栓的严重程度,临床上采用Fontaine分期标准进行分级。

Fontaine分期把外周动脉疾病划分为成几个阶段,包括从无症状期直至坏疽期。当患者出现间歇性跛行的症状时,通常意味着动脉血栓已经影响到血液供应,病情可能已经进入第二阶段,需要及早干预治疗。

第三种表现:莫名气短

若在日常散步时突然出现气短或呼吸困难,可能是血栓在体内悄然作祟。

特别是在血栓已经引发肺栓塞或是心脏问题时,走路过程中就可能出现呼吸急促、胸闷等症状。肺栓塞多因深静脉血栓脱落,随血流运行至肺部阻塞肺动脉而致,从而严重干扰肺部正常的气体交换功能。

当血液循环受到血栓影响时,心脏和肺部的负担会加重,导致散步时突然气短,无法继续行走,甚至可能出现轻微的头晕和乏力感。

同样,体内的血栓如果影响了心脏的血液供应,也会在散步过程中引发类似症状。

当心脏得不到充足血液供应时,人体便会有胸闷、心跳加速等症状,情况严重时,甚至可能导致胸痛或者急性心梗。

特别是在运动时,心脏的负荷增大,血栓引发的症状往往更加明显。

血栓就像一颗隐藏在体内的“定时炸弹”,它可能在人们毫无准备时突然引爆,带来生命威胁。但幸运的是,身体并非毫无预警——尤其是上述散步的三种表现,如果在日常生活中频繁出现、持续加重,一定不要忽视,也不能一拖再拖。

一旦怀疑血栓存在,最好的方式是及时就医,通过专业检查如血液D-二聚体检测、血管彩超、CT血管成像等手段确诊,并在医生指导下进行规范治疗。

参考资料1、 魏开敏.医药与保健,血栓形成的危险因素及预防.1998(02)

2、人人健康.血栓是这样形成的.2022 (12)

3、生命时报.“世界血栓日”来了,血栓是最隐蔽的杀手.2015-10

4、中华血管外科杂志,欧洲血管外科学会静脉血栓指南的更新与解读.2023,08(2)