上周三下午三点,急诊室来了位 62 岁的患者王大爷。他扶着门框喘粗气,老伴儿在旁边着急地说:"散步时突然走不动了,说腿像灌了铅似的沉。" 我注意到王大爷左小腿明显比右侧肿胀,手指按压后皮肤久久不能回弹。当他卷起裤腿时,我看到内侧皮肤呈现出一种暗红的淤青色,就像被重物长时间压迫过的痕迹。

一、当散步变成「血管警报器」:那些不该忽视的身体语言

王大爷回忆起近一个月的变化:以前每天能绕着小区快走两圈,现在走到单元楼门口就觉得小腿发紧。尤其让他疑惑的是,每次休息几分钟后疼痛就消失了,就像什么都没发生过一样。这种 "走走停停" 的状态,让他一度以为是年纪大了缺钙。直到昨天傍晚,他发现左小腿莫名肿了起来,连平时宽松的休闲裤都勒得难受。

1. 「间歇性跛行」:血管堵塞的典型预警

这种走一段路就腿疼的现象,在医学上被称为「间歇性跛行」。就像汽车油管被异物堵塞,发动机得不到足够燃油会熄火一样,下肢动脉被血栓堵塞后,肌肉运动时急需的氧气和养分无法及时送达。我在诊室里常遇到这样的患者,他们描述疼痛像「有人用钝刀反复割小腿肌肉」,或是「脚趾头钻进了碎玻璃碴」。

根据《中华心血管病杂志》2023 年的一项调研,60 岁以上人群中,每 5 个人就有 1 人存在不同程度的下肢动脉血流不畅。而血栓形成初期,这种疼痛往往在行走 500 米左右出现,休息 2-3 分钟后缓解,极具迷惑性。

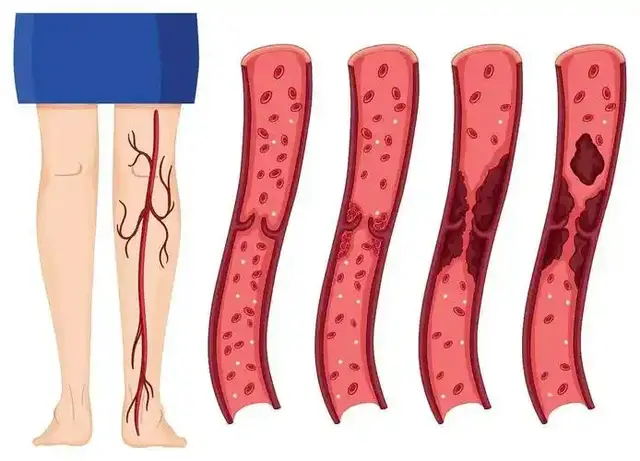

2. 单侧肢体肿胀:深静脉里的「隐形杀手」

王大爷的左小腿肿胀,正是深静脉血栓(DVT)的典型表现。人体下肢静脉就像精密的排水系统,一旦某处被血栓堵塞,血液回流受阻就会导致局部水肿。我曾见过更严重的病例:一位长途司机因久坐不动,右腿肿胀得比左腿粗三倍,皮肤紧绷发亮如同紫茄子,轻轻一碰就疼得浑身发抖。

美国心脏协会的数据显示,全球每年有超过 1000 万人罹患深静脉血栓,其中 30% 会发展为致死性肺栓塞。而那些看似普通的 "腿肿",很可能是血栓在静脉里悄悄生长的信号。

二、血栓的「致命迁徙」:从腿部到心肺的生死时速

当天下午的血管超声检查证实了我的判断:王大爷左下肢静脉内有一个 4.2cm×1.8cm 的血栓,像一块凝固的黑巧克力堵在血管里。更让人捏一把汗的是,血栓一端已经开始松动,随时可能脱落随血流漂向肺部。

1. 肺栓塞:散步后突然袭来的「窒息感」

还记得去年冬天接诊的李女士,48 岁的她因骨折卧床两周,第一次下床散步时突然捂住胸口直不起腰。她描述那种感觉 "像有人用钢丝勒住了脖子",嘴唇瞬间变成青紫色,血氧饱和度直线降到 75%。急诊 CT 显示,她的肺动脉主干被血栓完全堵塞,就像高速公路突然被巨石阻断,整个肺部陷入缺血缺氧的危机。

《柳叶刀》曾发表过一项为期 10 年的研究,发现肺栓塞患者从出现症状到死亡,平均时间只有 1.5 小时。那些散步后突然出现的胸闷、气短、心跳加快,很可能是血栓正在肺部 "搞破坏"。

2. 脑血栓:肢体麻木背后的「脑部危机」

三年前接诊的张大叔,至今让我印象深刻。他在晨练时突然感觉右手拿不住钥匙,走路时右腿像踩在棉花上。家人以为是 "累着了",直到两小时后出现口角歪斜才送医。急诊溶栓虽然挽救了生命,但右侧肢体永久性偏瘫。后来的脑血管造影显示,他大脑中动脉栓塞面积超过 60%,就像城市主干道突然全线封闭,导致脑组织大面积 "断粮"。

临床观察发现,80% 的缺血性中风患者在发病前一周内,曾出现过短暂性肢体麻木、言语不清等症状。这些被称为 "小中风" 的预警信号,其实是脑血管在发出最后的求救信号。

三、为什么血栓偏爱「散步时刻」?

在诊室里,常有人疑惑:"为什么坐着不动时没感觉,一走路就难受?" 这恰恰是血栓的狡猾之处 —— 散步时,人体肌肉收缩会增加对血液的需求,就像汽车爬坡时需要加大油门。健康的血管会通过扩张管径、加快血流来应对,但被血栓堵塞的血管却无法完成这种调节,矛盾于是被激化。

1. 血流速度的「双刃剑」

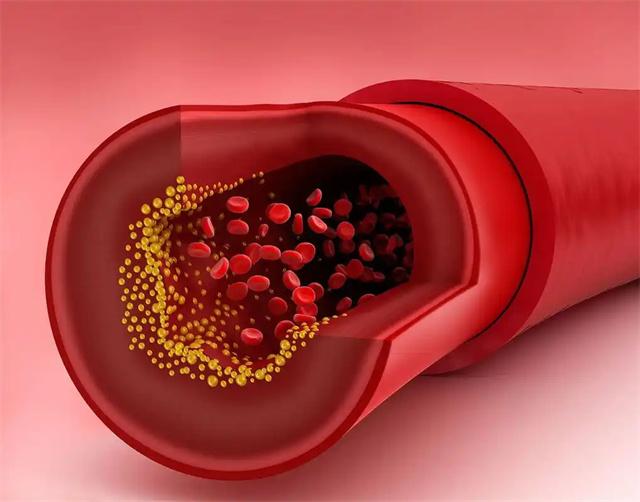

久坐时血流缓慢,容易形成血栓;而散步时血流加快,又可能让原本附着在血管壁上的血栓松动脱落。这就像河道里的泥沙,水流平静时沉积成滩,水流湍急时又可能被冲向下游堵塞闸口。王大爷的血栓之所以出现在静脉,正是因为他常年有高血压,血管内皮早已布满 "小伤口",血小板不断聚集形成血栓。

2. 心肺功能的「压力测试」

散步时,心肺系统需要协同工作来维持血液循环。健康人散步后心率会提高 20-30 次 / 分钟,而血管堵塞者的心脏就像被拖累的发动机,不得不加倍工作。这也解释了为什么肺栓塞患者散步后会出现心跳过速 —— 心脏在努力泵血,却无法突破血栓造成的 "交通管制"。

四、血栓「高危地图」:哪些人该格外警惕?

在给王大爷制定治疗方案时,我仔细询问了他的生活习惯:每天两包烟、顿顿离不开红烧肉、退休后几乎不出门。这些习惯就像往血管里不断倾倒 "垃圾",最终酿成大祸。结合临床数据,以下几类人需要把散步当成「健康监测仪」:

1. 「三高」人群:血管里的「定时炸弹」

高血压会让血管壁长期承受高压冲击,就像老化的水管容易生锈漏水;高血脂会在血管内形成脂质斑块,如同下水道里的油脂堆积;糖尿病则会损害血管内皮,让血小板更容易聚集。门诊数据显示,同时患有「三高」的人,血栓风险比普通人高 5-8 倍。

2. 久坐久站者:下肢血管的「沉默杀手」

曾接诊过一位 28 岁的程序员,每天在电脑前一坐就是 12 小时。某天他起身倒水时突然摔倒,经查是下肢静脉血栓脱落引发肺栓塞。人体下肢静脉血回流主要依靠肌肉收缩,久坐久站会让静脉瓣膜长期处于超负荷状态,就像一直装满水的水桶,提手迟早会断裂。

3. 吸烟者:血管的「慢性毒药」

烟草中的尼古丁会让血管持续痉挛收缩,同时破坏血管内皮细胞。我曾给一位 45 岁的老烟民做血管造影,他的动脉内壁就像布满补丁的土墙,到处是血栓附着的痕迹。研究表明,吸烟者下肢动脉血栓的发病率是非吸烟者的 3-4 倍。

五、散步时的「健康自查清单」

在王大爷住院的一周里,我每天都会去病房叮嘱他观察身体变化。其实普通人在散步时,也可以通过以下细节自我监测:

看步态:是否出现跛行、拖步,或是行走时身体向一侧倾斜。

摸温度:双侧下肢温度是否一致,脚尖是否发冷。

查肿胀:结束散步后,用拇指按压小腿前侧,观察是否出现凹陷性水肿。

测反应:快走 5 分钟后,记录心率恢复到正常水平所需的时间(正常应在 2-3 分钟内)。

六、写给所有人的「血管保养指南」

王大爷出院时,我送给他一个计步器,叮嘱他每天分三次散步,每次不超过 20 分钟。预防血栓其实不需要复杂的方法,关键在于改变生活细节:

动起来:每坐 1 小时起身活动 5 分钟,散步时可适当甩动双臂,促进上肢血液循环。

吃得清:每周至少吃 3 次深海鱼(如三文鱼、鲭鱼),用橄榄油代替部分动物油,多吃富含膳食纤维的燕麦、西兰花。

喝对水:晨起、睡前各喝 200ml 温水,避免血液夜间过度黏稠。

戒得掉:戒烟限酒,研究表明,戒烟一年后血栓风险可降低 50%。

离开医院时,王大爷看着走廊里的宣传画感慨:"以前总以为血栓是老年人的事,没想到是自己作出来的。" 其实在急诊室见过太多类似的案例,那些被忽视的腿沉、腿疼、气短,最终都可能成为压垮健康的最后一根稻草。

散步本是最温和的运动,却能成为洞察血管健康的窗口。当我们在夕阳下迈出第一步时,不妨多留意身体的反馈 —— 那些细微的异常,可能正是身体发出的求救信号。就像王大爷说的:"现在才明白,散步不是走得越远越好,而是要学会听懂身体的语言。"

【本内容为故事类医疗健康科普文章,文中除了健康科普内容所出现的任何人名、地名、事件均为艺术加工,并非有意冒犯或贬低任何个人、团体或组织。如有雷同,纯属巧合,请理性阅读。】