感谢你的阅读,友情提醒:本文内容仅供参考,如有不适请线下就医问诊。

很多人白天忙于工作,身体的不适常常被忽略,等到夜里安静下来,才发现身体似乎在“报警”。其实,夜晚是观察身体状况的“黄金时间”,因为很多慢性病和癌症的早期信号,常常在夜里悄然出现。

医生提醒:如果大家经常在夜里出现4种表现,千万别掉以轻心,它们可能不是简单的小毛病,而是大病甚至癌症的信号。

一、夜里常有4大表现,不是大病就是癌

一、夜里常有4大表现,不是大病就是癌夜里身体的变化常常是某些严重健康问题的预警,特别是与癌症等重大疾病相关的表现。若此类不适持续发生,则应予以足够重视,具体如下:

表现一:盗汗

很多朋友都有这般经历:夜间入眠时骤然出汗,待苏醒之后却不再出汗,这种现象其实是中医里说的“盗汗”。

需要特别提醒的是,夜间盗汗有时候并不只是单纯的体质虚弱或者环境太热导致,它可能是一些潜在疾病发出的“预警信号”,千万不能掉以轻心。

结核病同样是导致盗汗的重要原因之一,结核菌释放的毒素会干扰自主神经系统,导致体温调节紊乱,表现为持续性盗汗,尤其夜间睡觉时出汗明显,同时伴有低热、消瘦、食欲下降、咳嗽咳痰等症状。如果连续两周以上夜里盗汗,并出现这些表现,应尽快到医院进行结核病相关筛查。

更需要警惕的是某些恶性肿瘤,尤其是淋巴瘤。

盗汗为淋巴瘤典型的“B症状”之一,常伴有体重骤降、持续疲劳、呼吸急促、低热等情况。若夜间大汗淋漓、衣被湿透,且持续时间较长,应尽早就医排查,切勿自行拖延,以免贻误病情。

总之,如果夜间盗汗同时伴有体重持续下降、低热(体温在37.5℃~38.5℃之间)、全身乏力等表现,务必要引起足够重视,尽快到正规医院查明原因,切勿自己拖延或盲目用药。

表现二:夜尿频繁

夜尿频繁是许多人在晚上常有的症状,尤其是随着年龄的增长,夜间起夜次数增加似乎变得习以为常;夜尿频繁背后的原因不仅仅是年龄因素,更多时候,它可能是某些重大疾病的先兆。

一般来说,如果夜间起夜超过三次,并伴有排尿疼痛、尿血或排尿不畅等症状时,就要警惕癌症的可能。

比如,膀胱癌的早期症状之一就是夜尿频繁,尤其是在癌症发展到一定阶段,患者可能会感到排尿时的剧烈疼痛,甚至出现尿中带血的现象。男人得前列腺癌后,晚上经常要起夜上厕所,而且尿尿时还会出现尿线变细、尿不出来这些麻烦症状。

当女性有夜间尿频症状,且无泌尿系统感染病史时,需高度警惕盆腔肿瘤的可能。

子宫体及卵巢原发恶性肿瘤在临床早期阶段,可能因局部浸润性生长对膀胱形成机械性压迫,继而导致膀胱有效容量降低,引发储尿期下尿路刺激症状。

如果夜尿的情况持续存在,且没有明显的外界因素造成,应该尽早进行检查,尤其是进行前列腺特异性抗原(PSA)检测和盆腔超声检查,以排除癌症的可能。

表现三:夜间持续性疼痛

夜间的疼痛感尤其让人无法忽视,尤其是伴随抽筋或持续性骨痛的情况。

尽管许多人可能会认为夜间的痛感与长时间的劳累或天气变化有关,但如果疼痛表现持续且在夜间尤其剧烈,那就需要警惕了。

特别是当疼痛部位出现肿胀或触痛时,这更可能是癌症的信号,特别是骨转移癌。

在一篇名为《Pain Management in Metastatic Bone Disease: A Literature Review》综述中,指出约70%的癌症晚期患者会出现骨转移相关性疼痛,其中夜间疼痛和活动时疼痛尤为常见,且夜间疼痛往往成为影响患者生活质量的主要因素。

在临床实践中可观察到,乳腺癌、肺癌等实体瘤患者病情进展至晚期时,常出现骨转移性病变。肿瘤细胞通过血液或淋巴系统传播到骨骼,激活破骨细胞,进而引发持续的溶骨性疼痛。

特别是在夜间,骨痛可能加剧,尤其在患者躺下或入睡时,常常无法通过止痛药得到缓解,给患者带来极大的痛苦,因此,早期识别并及时处理骨转移性疼痛至关重要。

除了癌症,低钙血症也会引发下肢抽筋、骨骼疼痛,但这通常伴随其他的体征,如肌肉无力、肌肉痉挛等,而静脉血栓也可能引发腿部的夜间疼痛,尤其是下肢肿胀,且疼痛逐渐加重。

无论是哪种情况,夜间持续地疼痛都不容忽视,需要尽早就医,进行相关的影像学检查,如X光、CT或骨扫描。

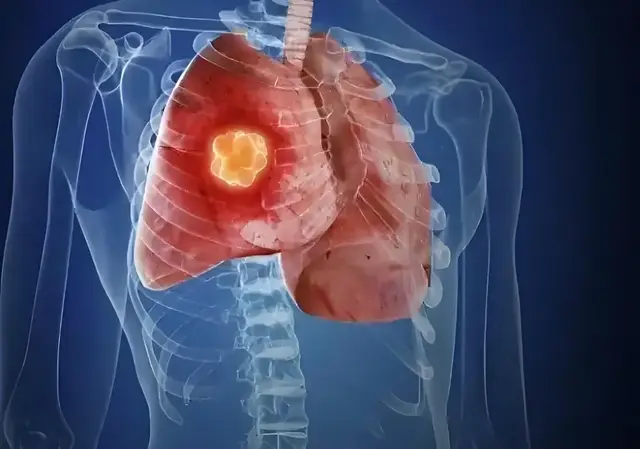

表现四:夜间干咳,躺下加重

咳嗽是常见的上呼吸道感染症状,但当它在夜间变得更加严重,尤其是躺下后加重时,就可能是更为严重疾病的警示信号。

尤其是长期干咳不止,且服用常规感冒药物后没有效果时,更需要引起警觉;此时,咳嗽往往伴随着明显的咳痰,甚至是痰中带血,这些都可能是肺癌的早期症状。

肺癌患者的干咳症状通常很难通过常规治疗得到缓解,且咳嗽可能伴随胸痛、咳痰带血等症状。值得注意的是,胃食管反流病(GERD)也可能导致夜间咳嗽,尤其是夜间平卧时,胃酸逆流刺激气道,导致咳嗽。

但如果长期未能得到有效缓解,且咳痰伴有血丝,应该高度怀疑肺癌的可能性,尽早进行胸部CT、肺功能检查,进行癌症筛查。

在了解了夜间常见的4大不适表现及其可能引发的严重健康问题后,我们还需要关注的是哪些群体更容易面临这些潜在的威胁。

二、高危人群分类是什么?

二、高危人群分类是什么?肿瘤等重大疾病的发生率逐年上升,不同群体面临的健康风险各不相同,某些人因遗传因素、生活习惯或长期暴露在不良环境中,更容易患癌症等疾病。为了早期发现疾病并及时采取干预措施,识别高危人群显得尤为重要。

其一:家族史高危群体

其一:家族史高危群体研究显示,如果家里有亲人患过乳腺癌、结直肠癌或卵巢癌等,家族中有这样的历史,患同类癌症的风险会大大增加。比如,BRCA1和BRCA2基因突变与乳腺癌和卵巢癌的发生密切相关,而结直肠癌的风险则可能与家族中存在的遗传性结肠癌综合症有关。

如果是高危女性,建议从30岁起每年接受乳腺MRI和超声的联合检查,以便及时发现任何异常迹象。一般风险女性则可以从45岁起,每1-2年进行一次乳腺X光筛查,帮助提前筛查可能的异常。

针对存在前列腺癌家族病史的群体,建议自45周岁起,按照医学规范开展前列腺特异性抗原(PSA)筛查工作。对于50岁以上的普通人群而言,每10年进行一次结肠镜检查,不失为发现肠癌的有效之法。

而对于有结直肠癌家族史的人群,建议从40岁起,或者根据家族成员确诊的年龄减去10年开始进行筛查,并每5年复查一次,确保及时发现潜在的肠道问题。

其二:职业暴露高危群体

其二:职业暴露高危群体长期接触化学品、放射性物质或有害环境的个体,患癌症的风险往往更高。比如,从事石棉、苯、石油产品、铅等有毒物质相关工作的人,患肺癌、白血病等癌症的概率更高。建筑工人、化学工程师、矿工以及放射科医生等职业人群,都属于高危职业群体。

这些人群应定期进行肺功能检查,特别是那些暴露于石棉或辐射环境中的群体,应特别注意肺癌、皮肤癌或甲状腺癌等疾病的预防。除了定期健康检查外,职业病防护与佩戴防护设备亦同等重要,如此可减少有害物质的接触。

其三:慢性感染者

其三:慢性感染者比如,乙型肝炎和丙型肝炎病毒的慢性感染与肝癌的发生具有很大的相关性,而幽门螺旋杆菌的感染则是胃癌的重要危险因素。这些感染通常在早期没有明显症状,因此,感染者需定期进行肝功能检查和幽门螺旋杆菌检测,以便及时发现潜在的癌变迹象。

乙肝或丙肝患者应进行定期的血液检测,如甲胎蛋白(AFP)检测和肝脏超声检查,以筛查肝癌的早期迹象。胃癌高危人群需定期接受胃镜检查,以便及时察觉胃部病变,降低患癌风险。

其四:慢性病患者

其四:慢性病患者慢性病患者,特别是糖尿病、高血压等慢性病患者,在面对肿瘤风险时,也需要特别警惕。流行病学研究显示,在癌症患者群体里,8% - 18%的人同时患糖尿病。糖尿病被认为是胰腺癌、肝癌、结肠癌、乳腺癌和子宫内膜癌等癌症的重要促发因素,可能对癌症的发生和进展产生影响。

对于糖尿病与癌症之间的关系,科学家们提出了多种可能的机制。

一方面,长期处于高血糖状态,体内或许会发生多种炎症反应。而慢性炎症,被视作癌症滋生的温床。另一方面,糖尿病患者常常伴随有胰岛素抵抗,过高的胰岛素水平会促进肿瘤细胞的增殖和扩散。而且,糖尿病治疗过程中使用的某些药物也可能在一定程度上影响癌症的发生和发展。

高血压患者如果伴随其他代谢性疾病或肥胖,患心血管疾病的同时,也应警惕癌症的潜在风险。与此同时,如果糖尿病患者出现体重骤减、食欲不振等症状,或高血压患者伴有夜间频繁排尿等异常表现,应尽早就医检查,排除癌症的可能性。

身体的异常症状绝不是偶然,它们通常意味着某些潜在的健康隐患。

尤其是夜里反复出现的盗汗、夜尿、抽筋、干咳,更不能大意!

这些症状很可能是癌症或严重疾病的前兆,早发现,早治疗,是保命的关键。

如果自身或家人朋友也有类似情况,千万别拖,尽快去医院做检查。转发这篇文章,提醒更多人注意夜间健康信号!

参考资料1、东方网.骨痛=骨转移?关于骨转移,你该知道这些事.2024-03-12

2、中华医学杂志.2024年中美癌症统计对比分析.2024-12-20

3、慢性病专项研究.2 型糖尿病的恶性肿瘤风险:一项基于人群的 前瞻性研究.2021-09-30

4、中华肿瘤杂志.2022年全球恶性肿瘤统计报告解读., 2024,46(7)