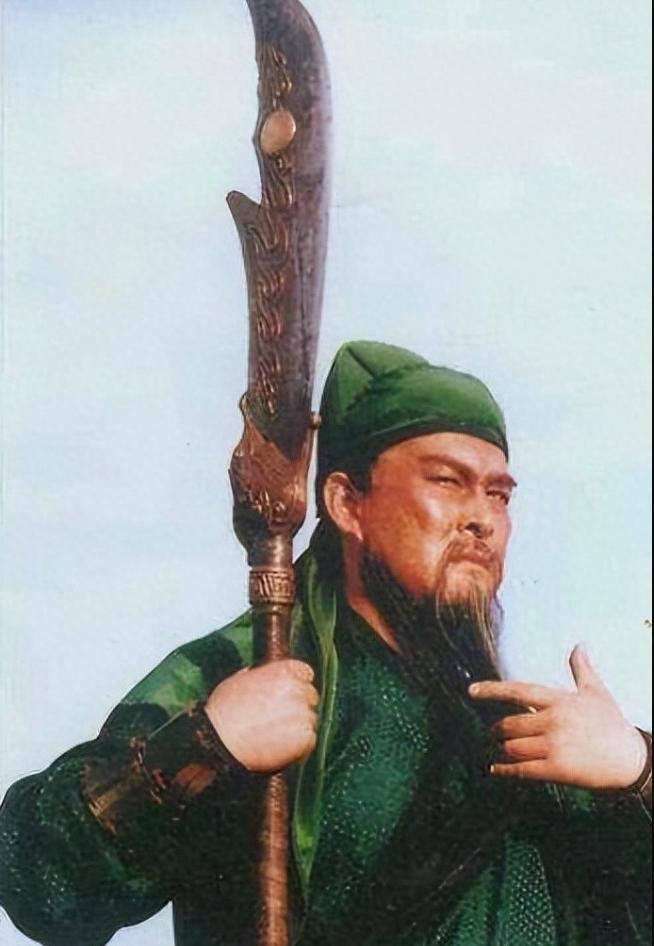

且说那李元霸用一双铁锤,四百斤一个,两柄共八百斤,挥之如风,震天动地”,“只见那关羽手持八十二斤青龙偃月刀,刀光闪烁,似能劈山裂石”。

听到这些豪杰之事,大家是否也曾困惑:古代武将真如传说中力大无穷,轻轻松松就能挥动如此重的武器,动辄和人战上三百回合?今天,咱们就好好一探究竟,揭开传说中这些“神兵利器”的真面目。

古代武将动辄用几十斤上百斤兵器的说法,基本上都出自民间评书演义,并非正史。

以关羽为例,根据专家考证,历史上关羽真正所用的兵器极可能是马槊,而非偃月刀。《三国志》有记载:“羽望见良麾盖,策马剌良于万众之中,斩其首还”。这一“刺”,就说明关羽武器绝非是刀。

矛长丈八谓之槊,马槊可以看成是更长的矛,有八面宽刃,可刺可砍,适合骑兵使用。赤壁之战前,有曹孟德“横槊赋诗”之豪气,更有赵子龙长坂坡“砍旗两面,夺槊三条”之勇猛,这些都说明的槊在那个时代的重要地位。

那么马槊一般多重呢?从出土文物来看,其重量一般在20斤左右,加长杆大概是40斤。对普通人来说这重量可不小,但像关羽这样的猛将来用,完全合情合理。

再从“斩其首还”来说关二爷的副武器。汉末时期,军队普遍配备环首刀,方便骑兵砍杀,长度大概1—2米,如西周李贤夫妇墓出土的环首刀,长94.5cm,带鞘重1315g,并非势大力沉之兵器。

那关羽用八十二斤的偃月刀说法从何而来呢?关羽“改用刀”最早可能出自南朝陶弘景所著的《古今刀剑录》:“关羽为先主所重,不惜身命。自采都山铁为二刀,铭曰‘万人’”,而“偃月刀”这种武器最早见于宋代《武经总要》中,出现了“掩月刀”绘图。

明代的《武备志》记载:“偃月刀以之操习示雄,实不可施于阵也。”就是说,偃月刀属于平时操练武器,不用于实战。《三国志》有载:“帐壮士有典君,提一双戟八十斤。”

罗贯中在写书时,可能是综合以上信息,给关二爷打造了“八十二斤偃月刀”的标签。不过需要说明的是,汉末的一斤只相当于如今的222.73克,典韦的武器换算下来大概是三十五斤左右,不算夸张。

至于李元霸舞动八百斤巨锤,那更是无稽之谈,这样重的巨锤根本不是人类所能挥动的,连作者都得给李元霸安排一个“金翅大鹏下凡”的设定才能圆得过去。

真正宋代出土的骨朵锤,长度大概半米,锤头还不如成人拳头大,重不过2到5斤,通常作副武器使用。虽然看起来普通,但如果真一锤砸到人身上,就算穿着盔甲,受得了的也不多。有这样的威力,完全不需要多添重量。

古代打仗,不管是士兵还是武将,基本以长枪长矛作武器。常见的长枪轻一点的大概10—15斤,重一点在20多斤,至于什么方天画戟,丈八蛇矛,囚龙棍这些武器,完全是评书演义加工的结果。

至于副武器,基本都是轻巧的刀剑。戚继光所撰的《练兵实纪》中,有载士兵腰刀“长三尺,重一斤十两”,换算成如今的重量单位,大概不到2斤。《武备志》中记载,军中制式单手刀剑一般是2斤左右,仪仗或操练的偃月刀,也不过5斤。

西方中世纪的重型武器双手大剑,精锐士兵常用其破长矛阵,长度一般接近两米,但重量一般也在3斤到15斤之间;而用于单人决斗的迅捷剑,往往只有2斤左右。

所以说,古代的武将也是人类,完全不可能用几十斤甚至上百斤的兵器和人打上一整天,这些都是民间文人夸张的演绎而已。

这个答案很简单,因为真实的战争场面不够有意思。评书演义的受众基本上都是没有文化的劳苦大众,他们不懂什么历史大势,更不懂什么排兵布阵,什么是兵法,如果完全按真实历史来讲,那估计评书艺人们都得饿肚子。

那怎么办呢?很简单,将人物扁平化,标签化,英雄化,夸张化。两军对垒不够精彩,那就安排武将们来单挑,为了让场面更有看头,那就每个武将配上不同的武器。如果都是长枪长矛对戳,那听众一样感到无聊。

而不同的武器也能帮人物更好地塑造形象,如用大刀的一般都是刚烈勇猛之将,用长枪的都是外貌俊朗,沉着冷静之人,用狼牙棒,大锤的一般都是性格暴躁,热烈入火之辈,至于“百兵之君”剑,则属于君主专属。

为了加强戏剧冲突,让听众对武将战力有一个直观认识,艺人们就给武将武器设定了不同的重量。李元霸的双锤八百斤,就是《说唐》战力的巅峰,裴元庆的一双银锤重六百斤,宇文成都的镏金鎲,只有三百二十斤,所以二人最后都败于李元霸之手。

而为了更好地构建一个 “英雄化”的世界观,各类评书演义往往都会融入了超现实和宿命论的元素,一是和各路武将超人类的战力相匹配,二是最后要收回现实历史的时间线,既不篡改历史,又能让听众更有沉浸感。

都说历史不忍细看,其实故事也一样。演义中的英雄们一手举起百斤重的兵器,纵横沙场,势如破竹。然而,真实的武将们并没有神话般的力量,他们不过是拼尽全力,在阴谋与刀光的交织中,艰难穿行,才得以在史册上留下属于自己的只言片语。

这也许是评书演义中武器夸张的意义所在,民间文人们通过一把把沉重的武器,构建了一个更加壮丽的英雄梦境,只为让那些沉甸甸的历史,听起来不再那么沉重。