恒星爆炸、黑洞吞噬、中子星碰撞,想要捕捉这些宇宙奇观,不是件容易的事,得需要一双特别的“眼睛”。

中国科学家就造出了这么一双“火眼金睛”“龙虾眼”X射线望远镜,还把它送上了太空。

它最初的创意,其实是来自一位美国天文学家在1979年提出的一个设想,几十年过去了,全世界都没人能把它变成现实,直到中国的科学家们出手。

他们硬是把这个看似不可能的任务变成了可能,打造出了全世界独一无二的“龙虾眼”空间望远镜,还一口气发现了好多以前从未见过的天文现象。

这“龙虾眼”到底是怎么造出来的,它又是如何洞察宇宙深处的秘密?

时域天文学专门研究那些变化超快的天体,比如突然爆炸的恒星、激烈碰撞的中子星,甚至还有黑洞吞噬恒星的瞬间。

这些天文事件发生在一眨眼之间, 却又蕴藏着巨大的能量和宇宙演化的秘密,所以时域天文学在2000年以后迅速崛起,成了天文学中最热门的研究领域之一。

想要研究这些“转瞬即逝”的现象,就得有特殊的工具,这时一种叫作“龙虾眼”的望远镜设计就脱颖而出了。

龙虾的眼睛是由许多细小的方形管状晶体组成的,每个晶体都能独立成像,组合起来就能看到非常广阔的范围。

1979年美国天文学家罗杰·安吉尔灵光一闪,想到可以把这种结构应用到X射线望远镜上。

因为X射线能量很高,普通的望远镜很难捕捉到,而“龙虾眼”结构可以让望远镜“眼观六路”,大大提高捕捉X射线的效率。

这样的设计简直就是为观测那些爆发性的天文事件量身定制的,虽然“龙虾眼”的概念很早就被提出了,但真正把它变成现实却难如登天。

其中涉及许多复杂的制造工艺和技术难题,几十年来,一直没有国家能够把它成功应用于空间望远镜。

直到2010年夏天,事情出现了转机,由国家天文台等机构牵头,一批优秀的相关领域研究者正式开始“龙虾眼”开发项目,改变游戏规则的机会,随之到来。

“龙虾眼”望远镜的核心部件,就是那些能聚焦X射线的特殊镜片,这不是普通的玻璃片,它的制造难度非常高,需要极其精密的加工工艺。

镜片的表面布满了密密麻麻的小方格,每个方格都必须精确地控制形状和大小,才能保证X射线能够正确地聚焦。

2010年前后全世界只有一家法国公司掌握了这项技术,为了尽快推进项目,张臣团队最初计划从这家法国公司购买镜片。

可是每片镜片竟然要价20万元人民币,“天关”卫星需要400多片这样的镜片,这不是一笔小数目。

更让人恼火的是,这家公司不仅价格高得离谱,还不肯保证质量,张臣三次飞往法国,希望能与对方达成协议,但每次都无功而返,只能空手而归。

买又买不到,难道“龙虾眼”计划就要因此搁浅?当然不是,科学家们决定自主研发,自己动手。

2015年当时“天关”卫星的研制工作已经进行了几年,镜片的问题却一直悬而未决。

这时国内一家名为北方夜视的公司主动请缨,表示愿意承担“龙虾眼”镜片的研制任务。

北方夜视虽然之前没有生产过这种高精度的X射线镜片,但他们拥有丰富的精密光学元件制造经验,充满了解难题的勇气和决心。

于是一场时间赛跑的攻坚战正式打响,为了达到“天关”卫星的苛刻要求,北方夜视公司投入了巨大的资源,开启了“不计成本”的研发模式。

除了镜片本身,科研团队还对望远镜的分辨率指标“角分”进行了反复的优化,“角分”越小,望远镜的分辨率就越高,看到的图像就越清晰。

他们一个角分一个角分地死磕,从最初的10个角分逐步提升到5个角分以下,最终实现了最佳3角分的超高分辨率,达到了国际领先水平。

正是这种不放弃、不妥协的“死磕”精神,让中国科学家最终攻克了“龙虾眼”镜片的研制难题,为“天关”卫星的成功发射奠定了坚实的基础。

解决了“龙虾眼”镜片的难题,新的又来了,那就是光子探测器的选择。

对于X射线望远镜来说,探测器要能灵敏地捕捉到每一个X射线光子,并把它转化成电信号,才能最终形成图像。

常用的探测器都有缺陷,团队最终决定另辟蹊径,选择了一种在当时看来颇为大胆的方案:用CMOS探测器,也就是互补金属氧化物半导体。

它被广泛应用于数码相机和手机摄像头,技术成熟,价格也相对低廉,但它此前从未被用于空间X射线天文探测,谁也不知道它在太空环境下表现如何。

这是一次冒险的尝试,但也是一次创新的突破,团队用的CMOS探测器不仅性能优异,灵敏度高,面积很大,能够捕捉到更多的X射线光子。

2022年7月他们把一个搭载了“龙虾眼”和CMOS探测器的实验模块,通过“力箭一号”火箭送入太空。

试验初期一切顺利,“龙虾眼”成功捕捉到了X射线图像,CMOS探测器也正常工作。

好景不长一段时间后,CMOS探测器传回的图像上出现了异常的条纹,这个消息如同晴天霹雳,让整个团队陷入了恐慌。

如果这个问题不解决,卫星的发射计划不得不推迟,多年的心血可能付诸东流,时间紧迫,压力巨大,团队成员们夜以继日地进行排查。

他们分析各种可能的原因,开展了各种测试实验,最终他们找到了“真凶”:这是一个由局部缺陷引发的个别案例,并非探测器本身的设计缺陷或批量生产问题。

在关键时刻,工程总师顾逸东院士果断拍板决定继续,他相信,这个问题不会影响“天关”卫星的整体任务,团队有能力克服,事实证明他的决策是正确的。

“天关”卫星的研制,不是某一个机构的单打独斗,而是一场精妙的团队协作,三家单位各自发挥优势,共同完成了这个看似不可能的任务。

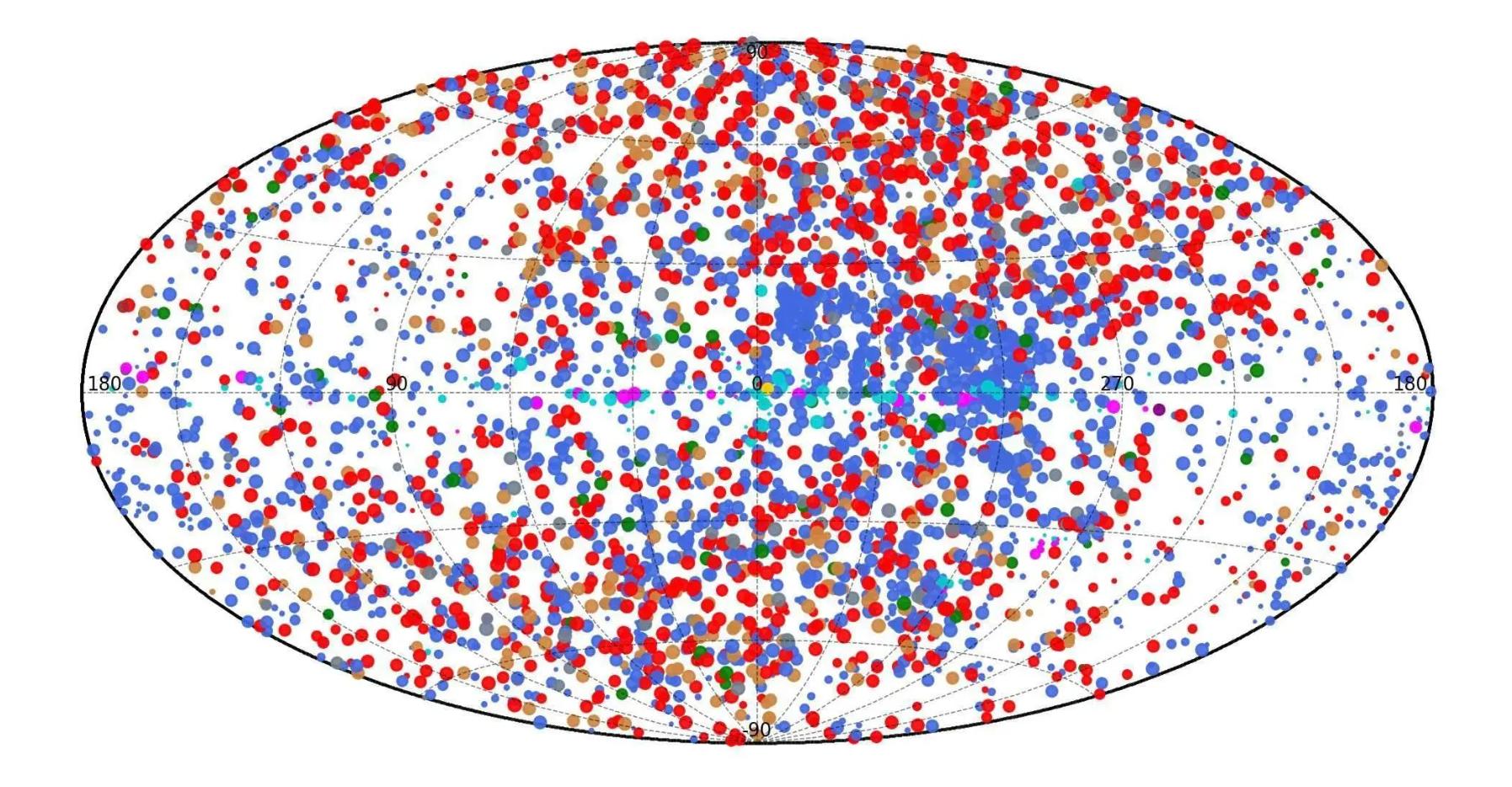

国家天文台制定科学目标、设计观测方案,并最终分析处理观测数据,把“龙虾眼”看到的宇宙景象转化为科学成果。

北方夜视是“龙虾眼”镜片的制造者,为望远镜提供了最关键的“武器”,而上海技物所,则扮演着“后卫”的角色。

他们研制了卫星平台和CMOS探测器,为“龙虾眼”的稳定运行提供了坚实保障,这种“科学家+工程师+工程管理”的合作模式,是中国空间科学发展的重要经验。