【前言】

1976年10月6日,叶剑英、华国锋和汪东兴共同策划并实施了逮捕四人帮的行动。

任务完成后,叶剑英情绪高涨,他急切地吩咐警卫参谋马锡金:“立即回去召开政治局会议。”

马锡金听后感到不解,问道:“你指的是哪个家?”

叶剑英斩钉截铁地答道:“玉泉山。”

马锡金接着问:“是谁召集的会议?”

汪东兴在旁边插话:“这事我来通知吧。”

随后,玉泉山9号楼内举行了一次关键性会议......

【毛主席逝世前,召唤叶剑英到病床前】

1976年9月5日,毛泽东的健康状况急剧恶化,叶剑英等高层领导对此深感忧虑,立即开始筹备相关事宜。当晚,中央紧急通知正在山东的江青,要求她迅速赶回北京。

1976年9月8日晚,毛泽东的健康状况急剧恶化。他的面部和嘴唇呈现紫绀症状,血压持续升高,生命体征极不稳定。尽管医疗团队实施了全力救治,但病情未见任何改善,反而持续恶化至危急状态。整个中南海笼罩在一片紧张的氛围中,所有人都意识到事态的严重性。

医疗团队经过详细诊断后,明确表示毛主席的健康状况不容乐观,生命已进入倒计时。

中共中央政治局常委们按照顺序进入毛泽东的住所,向他致以最后的敬意。他们逐一来到主席的床前,默默注视这位伟大领袖的遗容,表达内心最深切的哀思与缅怀。在庄严肃穆的氛围中,每位委员都深深鞠躬,向这位改变中国命运的伟人告别。这一历史性时刻,见证了新中国第一代领导集体对开国领袖的崇高敬意,也标志着中国即将迎来新的历史阶段。

1976年1月8日和7月6日,周恩来和朱德先后离世。当时,除了毛泽东,在中央领导人中,叶剑英的资历最深,威望最高,在政治和军事领域都备受尊重,地位无人能及。

叶剑英心里明白,这次和毛主席的见面,就是最后一次了。他知道,以后再也没机会见到毛主席了。这次告别,就是永别。

李先念、叶剑英和北京市的市委书记吴德一起进入了毛主席的房间。

叶剑英来到毛主席的病榻旁,几十年来与主席相处的点点滴滴在脑海中不断闪现。

目睹昔日精神焕发、谈笑风生、运筹帷幄的毛泽东,如今却虚弱地躺在病床上,面容憔悴,身体极度衰弱,叶剑英不禁潸然泪下。

此时,毛泽东的神智依然清楚,他艰难地注视着一个个前来探望的人陆续走过他的病床。

毛主席望向叶剑英时,原本模糊的视线瞬间变得清晰。他艰难地抬起手臂,嘴唇微微颤动,仿佛想要表达什么。

叶剑英当时正陷入深深的悲痛之中,完全没注意到毛主席那些细微的动作。

叶剑英道别后,缓步走出房间,步伐显得格外沉重。这位年近八旬的老人,身影透露出深深的忧虑与不舍。

护士注意到毛主席看到叶剑英时的表情变化,发现叶剑英离开后,赶紧跑到休息室告诉他:“叶帅,我觉得主席有话想跟您说,您去看看他吧。”

叶剑英迅速返回毛泽东的房间,靠近床边,紧握毛泽东的手,急切地问道:“主席,我到了,您还有什么需要我做的?”

叶剑英凝视着毛主席,静静地等待着这位他追随多年的领导人说出最后的指示。

毛主席费劲地睁开双眼,发现叶剑英再次站在眼前,眼中掠过一抹欣慰。他嘴唇微动,试图表达什么,但体力不支,最终只能作罢,神情中透露出失望与无力。

叶剑英凝视着毛泽东,话语卡在喉间无法出口,眼中泪水夺眶而出,他低声劝慰:“主席,请您一定要保重身体……您一定会康复的……”

叶剑英在毛主席床边一直守着,待了很长时间都不愿离开。

片刻之后,叶剑英察觉到毛主席的手正试图回应他的握力。尽管毛主席的手显得十分虚弱,仅仅做出了轻微的动作,但手指却在不自主地微微颤动。

叶剑英惊讶地注视着毛泽东,毛泽东那充满表达欲望的眼神,一次次触动他的内心。

看到主席情绪愈发激动,叶剑英担心他的身体状况,只好暂时退出卧室,返回休息室。

叶剑英一进屋,众人立刻围了上去,急切地打听毛主席的健康状况。然而,叶剑英始终一言不发,径直走到沙发旁坐下,神情凝重。

叶剑英心中始终萦绕着一个疑惑:既然毛主席神志清醒,为何特意在病榻前召见他?莫非有重要指示需要当面传达?这个疑问一直困扰着他,成为他无法释怀的心结。

每当回忆起毛泽东主席试图握住自己双手的情景,叶剑英就更加清晰地认识到自己肩负的重任和人生目标。这一瞬间让他深刻反思了自己的职责所在,并重新审视了自身的使命定位。通过与毛主席的这次接触,叶剑英对自身在国家发展中的角色有了更透彻的理解,也进一步明确了自己应当承担的历史责任。这个经历成为他思考自身使命的重要契机,促使他更加坚定地投入到国家建设事业中去。

1976年9月9日凌晨12点10分,毛泽东去世。

毛泽东作为中国历史上的关键人物,其去世对全国而言无疑是一次巨大的打击。他的离世不仅标志着一个时代的结束,更是让整个国家陷入了深深的悲痛之中。毛泽东的贡献和影响力在中国历史进程中占据着不可替代的地位,因此他的逝世被视为国家发展的重大转折点,给全国人民带来了难以言喻的失落感。这一事件不仅影响了当时的政治格局,也深刻改变了中国社会的走向,成为共和国历史上不可磨灭的印记。

中央对这一情况已经有所预见并做了相应部署。然而,当一位深受全国人民爱戴的领导人突然离世时,依然让许多人陷入茫然和无所适从的境地。这种突发状况超出了人们的心理预期,即使有准备也难以完全应对。

毛泽东去世后不到两小时,中央政治局的成员们立即赶到中南海的游泳池,紧急商议如何处理他的后事。

在庄严肃穆的追悼会上,众人纷纷望向备受尊敬的叶剑英。他毫不犹豫地表示:“主席的离世令我们深感哀痛,他的葬礼是国家级的重要事务,我们必须妥善处理。”

叶剑英强调,当前最重要的是大家要齐心协力,妥善安排毛主席的丧葬事宜。他特别指出,在这个关键时期,全体同志必须紧密团结,共同面对挑战。

从9月11日到17日,人民大会堂举办了悼念毛主席的活动。紧接着,9月18日,天安门广场上举行了毛主席的追悼大会。

叶剑英始终无法忘记毛主席临终前的场景。那幅画面深深印刻在他的记忆中,不断浮现。他一直在思考,毛主席最后想表达什么?这个疑问一直困扰着他,促使他不断探寻其中的含义。

尽管具体细节已无法考证,但毛泽东与叶剑英在维护国家安定和保障民众生活幸福方面的愿景是一致的。两位领导人都致力于实现社会的和谐与人民的福祉,尽管他们的具体方法和策略可能有所不同,但最终目标都是为了国家的长治久安和人民的幸福生活。这种共同的目标体现了他们在国家治理上的共识和责任感。

毛主席去世后,四人帮的行为愈发嚣张,叶剑英随即制定了应对策略。

叶剑英作为资深的革命家、军事家和政治家,在长期的政治和军事生涯中,与党内众多高层军事指挥员和政治领袖建立了紧密的联系。他的能力和贡献赢得了这些领导人的广泛尊重和坚定支持。

毛主席去世后,国家面临关键转折,叶剑英成为维护局势稳定的核心人物。在这一特殊时期,王震、聂荣臻、邓颖超、李先念、粟裕、陈云等高层领导人主动与叶剑英沟通,共同商讨国家发展大计。他们通过频繁交流,就国家未来走向达成共识,为后续决策奠定了基础。

陈云遇到叶剑英时,直接问他:“现在这情况,咱们该怎么处理?”

李先念与叶剑英会面时,叶剑英询问他对军队的看法。李先念直接回应:“军队会听从你的指挥。”

在这个关键时刻,叶剑英肩负着党组织和全国民众的深切嘱托。

那时,华国锋担任着中共中央第一副主席的职务。

叶剑英与华国锋会面时,神情凝重地提到:“每次闭上眼睛,主席临终的场景就会浮现在脑海中。”

叶剑英讲这句话的时候,表情十分庄重。

随后,他补充道:“你得对得起主席的期待。”

叶剑英坚定地完成了党和人民赋予的使命,他与华国锋、汪东兴协同行动,顺利地将四人帮绳之以法。这一行动不仅体现了他们的果断和勇气,也标志着中国政治局势的重大转折。他们的合作确保了国家的稳定,为后续的改革与发展奠定了坚实的基础。这一历史事件,至今仍被广泛认为是中国共产党历史上的一次关键胜利。

叶剑英以其卓越的智慧和果断的行动,成功履行了时代赋予他的关键使命。他凭借出色的判断力和战略眼光,在历史进程中扮演了不可或缺的角色。叶剑英在面对复杂局势时,展现了非凡的决策能力,精准把握时机,为历史发展做出了重大贡献。他的行动不仅体现了个人才能,更彰显了在关键时刻承担重任的勇气与担当。叶剑英的作为,为历史进程增添了浓墨重彩的一笔,成为推动历史发展的重要力量。

【一场特殊的会议】

10月6日晚,叶剑英离开怀仁堂后,乘车返回住所。他指示警卫参谋马锡金联系办公室主任王守江,要求迅速召集会议,并让家中的孩子尽快休息。

王守江接到电话后,立刻明白了情况,迅速从军科院的2号楼前往9号楼,并组织其他同事共同为即将召开的会议进行准备工作。

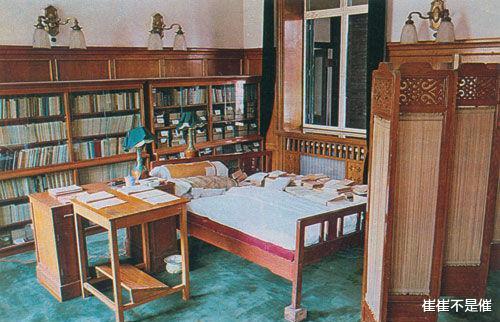

玉泉山9号楼是叶剑英的居所,里面设有一间小型会议室,主要用于休闲活动。叶剑英常在此与友人打乒乓球或看电影,享受轻松时光。

听说政治局会议要在玉泉山9号楼举行,现场的工作人员顿时紧张起来。这个地方从未同时接待过如此多的高层领导,每个人都感到压力倍增,精神高度集中。

在准备会议场地时,有人提议用乒乓球桌代替会议桌,但遭到了大家的反对,觉得这样太随意了。于是,众人一起把乒乓球桌搬了出去,换成了几组短沙发和长沙发。

九月的北京,夜晚已开始转凉。工作人员提前在沙发上铺了毛巾,以防着凉。

会议室的布置在晚间10点50分完成,所有工作人员都保持安静,专注地等待领导们的莅临。

马锡金后来提到:“现在想想挺可惜的,当时没拍张照片留念。那些绿绿紫紫的毛巾被,还有那次特别重要的会议,回忆起来还挺有意思的。”

临近深夜,工作人员看到时钟指向十一点多,心里琢磨着:“这么晚了,大家还在开会,估计得准备点吃的了。”

汪东兴的助手回应道:"我已经提前安排妥当,大会堂那边会提供包子和酸辣汤,医护人员和服务人员也会一同前来。"

很快,叶剑英和华国锋各自乘车到达了玉泉山的9号楼。下车之后,华国锋跟着叶剑英进了他的房间,准备稍作休息。

当华国锋和叶剑英就座后,服务人员随即进入房间,端来了牛奶和豆浆。华国锋立即示意工作人员优先照顾叶剑英,而叶剑英则礼貌地回应,表示应当先服务华国锋。

就在此刻,前往玉泉山的道路上,一支庞大的车队正朝这个方向驶来。

不久,倪志福、陈永贵、吴桂贤、李先念等人先后到达。接到会议通知时,李先念误以为叶剑英健康状况不佳,因此会议才安排在深夜。他一到玉泉山便急切地询问:“为何这么晚还要开会?叶帅的病情严重吗?”

所有人员到齐后,叶剑英与华国锋一同步入会议厅。

会议一开始,叶剑英便直接对华国锋说:“作为党中央的第一副主席,你一直负责中央的日常工作,这责任你担得起,你来主持会议吧!”

华国锋严肃地向在场人员通报:四人帮已被控制。

每个人都沉浸在喜悦之中。

经过长达六个多小时的深入探讨和分析,这场重要的会议终于在10月7日凌晨四点落下帷幕。

【晚年,叶剑英回忆毛主席去世往事:他一定还要交待什么】

在生命的最后阶段,叶剑英的健康状况持续恶化,多种疾病缠身。

他告诉医生们:“我可能得了一种很复杂的病,目前医学上还没给它命名。你们做了这么多检查和研究,还是没法确定是什么病。不如我自己起个名字,就叫它‘顽固病’吧。”

随后,叶剑英被确诊患有帕金森病。

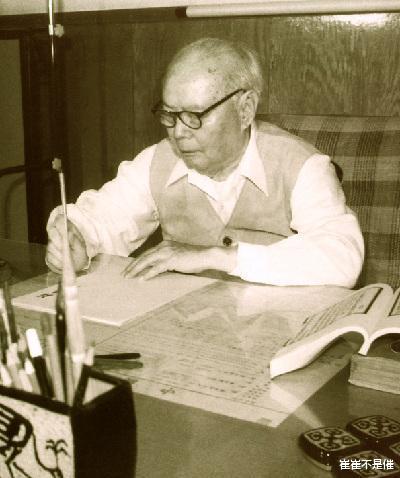

尽管健康问题困扰着叶剑英,但面对国家发展的关键时期和军队建设的迫切需求,他毫不松懈,始终以高度的热情投身于党和国家的各项工作中,并完成了许多重要任务。

1977年2月,叶剑英与胡耀邦进行了一次会晤。

胡耀邦在与叶剑英的对话中提出了一个期望,他建议叶剑英制定三个五年规划。胡耀邦强调,趁着叶剑英还在世,首要任务是彻底改变党和国家的局面,这样的成就将极为重大。胡耀邦认为,若能达到这一目标,叶剑英的历史地位将无可争议,堪称开国功臣和扭转乾坤的关键人物。

叶剑英听后感到十分鼓舞,这正是他内心所期望的。

1976年至1986年,叶剑英度过了人生的最后十年,这十年也是中国改革开放从开始到逐步推进的重要时期。

在这十年关键时期,尽管叶剑英已年过八十,但他对国家前途和人民福祉的关切从未减退。他依然全身心投入,为国家事务倾注大量精力。

1977年,叶剑英接手了中央军委的领导职责。

那时候,中国的军事科技进展迟缓,远程导弹项目停滞了六年,这让叶剑英感到非常焦虑。

面对紧迫的局势,叶剑英迅速联系了张爱萍,直言不讳地指出:“我们的技术差距已经拉大到了二三十年!”他诚恳地请求张爱萍重新回到国防科委的领导岗位,负责重启洲际导弹项目,以应对当前的挑战。

张爱萍被叶剑英对国家安全的忧虑和对民族振兴的强烈期盼所打动,最终接受了这一重任。

1980年5月18日上午10点整,中国成功试射了首枚洲际导弹“东风五号”。叶剑英在得知这一消息后,感到非常激动。

上世纪80年代初,随着改革浪潮的兴起,年事已高的叶剑英不辞辛劳,亲自前往多地实地考察。他先后走访了广东、江苏、浙江、上海、山东等省市,深入基层了解情况,为推动改革开放事业贡献自己的力量。

叶剑英在各地视察时,总是鼓励当地干部大胆尝试,积极推动改革,让开放的步伐更加稳健和广泛,以此提升民众的生活质量。

在众多历史关键节点上,叶剑英都扮演了不可或缺的角色,他对改革开放的推进同样功不可没。

1982年春节期间,胡耀邦等人专程拜访了叶剑英,旨在听取他的建议,以提升中央工作的精确性和有效性。这次访问反映了领导层对完善决策过程的重视,同时也展示了叶剑英在政治生活中的影响力。通过这种直接的交流,中央希望能够更好地调整和优化其政策执行,确保国家治理更加精细和高效。

叶剑英认真表示:"在一线奋斗的同志们表现出色,我完全信任你们的工作。"

1983年6月15日,杨尚昆和陈丕显等人一同前往叶剑英的住所。

在大家欢声笑语之际,叶剑英兴奋地表示:

我已经八十七岁了,精力有限,很多事情做不了。但看到党和国家的事业蒸蒸日上,我充满信心。中央的领导非常出色,各省、自治区、直辖市的领导班子也在调整中,朝着更好的方向发展,这让我感到欣慰。做好工作的核心在于领导。

进入20世纪80年代,尽管毛泽东已经离世多年,叶剑英仍时常回忆起领袖临终前的场景。他清晰地记得,毛泽东在生命最后时刻,曾试图紧紧握住他的双手。这个画面深深印刻在叶剑英的记忆中,成为他对毛泽东的最后印象。

1984年悄然来临。

7月,叶剑英的肺炎再次复发,情况非常严重。尽管医疗团队全力治疗并细心照料,但病情未见好转。

幸运的是,奇迹出现了。在医护人员的日夜奋战下,叶剑英成功战胜了疾病,脱离了生命危险。

随着年纪的增长,叶剑英的身体状况逐渐恶化。

1986年7月26日,叶剑英被诊断出患有胆道感染。自那天起,他的健康状况迅速恶化。

这一次,幸运之神并未再度眷顾。

1986年10月22日,叶剑英去世。作为中国共产党的老一辈革命家,他的一生与中国近现代历史紧密相连。叶剑英早年投身革命,经历了北伐战争、抗日战争和解放战争等重要历史阶段。新中国成立后,他担任过国务院副总理、中央军委副主席等职,为国家建设和发展作出了重要贡献。特别是在“文化大革命”期间,叶剑英在复杂的政治环境中发挥了关键作用,为维护党和国家稳定做出了努力。他的逝世标志着中国共产党老一辈革命家逐渐退出历史舞台,但他的贡献和影响在中国历史上留下了深刻印记。

【后记】

位于广东潮州的叶剑英故乡,有一所历史悠久的学府,名为“韩山书院”。

韩山书院的墙上挂着一幅对联,内容是:“站在栏杆边眺望韩夫子的祠堂,这片美丽的山河,早已被先贤们用他们的名字所铭记;举起酒杯祭奠马将军的庙宇,面对这无法改变的命运,竟然把未竟的事业交给了这些英勇的人物。”

叶选宁曾评价自己的父亲叶剑英为“收拾烂摊子的能手”。这一称呼形象地概括了叶剑英在复杂局势中所展现出的非凡能力。面对纷繁复杂的局面,他总能够冷静分析,果断决策,将看似无解的困境逐步化解。这种临危不乱、善于扭转局势的特质,使他在关键时刻发挥了重要作用。叶选宁的这番评价,不仅体现了对父亲的敬重,也客观反映了叶剑英在历史转折时期所扮演的特殊角色。

叶剑英的一生,始终在关键时刻发挥着决定性作用。每当历史走到紧要关头,他总能挺身而出,做出至关重要的决策。这种“在紧要时刻担当重任”的特点,正是他一生的真实写照。从革命年代到和平时期,叶剑英始终扮演着举足轻重的角色,在每一个历史转折点上,他都以非凡的智慧和勇气,为国家和人民做出重大贡献。这种在关键时刻勇于担当的精神,贯穿了他整个政治生涯,也成就了他作为一位杰出领导人的历史地位。