罗荣桓在军中以其卓越的能力和谦逊的作风著称。他对待同事总是温和亲切,让人感觉像被温暖的春风吹拂一般舒适。他的工作态度低调而高效,赢得了广泛的尊重和喜爱。

在部队里,大家很少见到罗荣桓发火,但这并不意味着他没有脾气。他的性格温和,但并不代表他不会生气。

1955年授衔期间,罗荣桓极少见地对某人动了怒。

罗荣桓虽然资历深厚,战功显赫,但因为这次发脾气的后果,最终未能参与授衔。

这位同志在我军的历史中资历深厚,他亲身参与了南昌起义和广州起义,随后便转战至中央苏区。

抵达中央苏区后,毛泽东对他格外器重,多次赋予重要职责,视其为得力干将。

1955年授衔期间,究竟是什么原因让罗荣桓对某人如此不满,导致其未能参与授衔仪式?当时,此人的行为引发了罗荣桓的强烈反应,最终影响了其授衔资格。那么,他究竟做了什么,以至于引起如此严重的后果?这一事件背后,有哪些关键因素导致了这一结果?通过梳理历史细节,我们可以更好地理解这一事件的来龙去脉。

【难道真的胜利了吗?】

1905年10月,在安徽阜阳南乡的一个聂姓人家中,一个新生命呱呱坠地。

聂家在当地算得上家境殷实,聂父得知儿子出生后欣喜若狂,立刻为他取名“鹤亭”。

得益于家境优越,聂鹤亭的童年生活相对优渥,免去了许多同龄人不得不经历的艰辛劳作。他不必像那些贫困家庭的孩子一样,早早承担起放牛、砍柴等繁重体力活。七岁那年,他顺利进入私塾,开始接受传统教育。

在这段时间里,聂鹤亭的生活充满了愉悦,然而,人生的成长旅程往往伴随着波折与挑战。

聂鹤亭12岁那年,家里出了意外,迫使他不得不离开学校,回家帮忙。

年仅十几岁的聂鹤亭为了减轻家中的经济负担,主动承担起了养家的责任。

人生总有起起落落,但谁也不会一直走背运。

聂家经济状况大不如前,但聂鹤亭却结识了一位挚友。

这位正是他在校园里结识的密友,张子珍。

聂鹤亭当时完全没有预料到,张子珍后来会成为他生命中不可或缺的关键人物。

长时间的高强度工作让聂鹤亭深感疲惫,他意识到必须寻找新的出路来改变现状。日复一日的辛劳让他萌生了摆脱当前困境的强烈愿望,渴望通过努力实现人生的转折。面对繁重的工作压力,聂鹤亭开始思考如何突破现状,为自己创造更好的发展机会。

得知情况后,聂鹤亭的姐夫毫不犹豫地表示,即便倾家荡产也要支持他继续求学。就这样,聂鹤亭获得了重返校园的机会,并顺利考入了阜阳省立第三师范附属小学。

聂鹤亭对学习机会格外重视,16岁那年,他凭借出色的成绩顺利进入安庆皖江师范专科学校。

聂鹤亭离开家乡的偏远村庄,来到安徽的政治中心安庆,这里的环境让他视野大为拓展。正是在这段时期,他的人生轨迹发生了重要转折,开启了全新的发展阶段。作为当时的省级行政中心,安庆的繁华与机遇为聂鹤亭提供了更广阔的成长空间,促使他进入人生的重要转折点。

在安徽皖江求学期间,聂鹤亭不仅接触到了许多前沿的革命理念,还在那里结识了一位思想契合的“前辈”。

许继慎是他的名字。

许继慎年长聂鹤亭四岁,学识渊博,见解深刻。聂鹤亭经常向许继慎请教,交流读书体会和时局分析。通过许继慎的深入讲解,聂鹤亭受益匪浅,收获了大量知识和见解。

一场关乎革命成败的严峻挑战,即将降临到他们身上。

安徽凤阳税关监督倪道烺和皖南镇守使马联甲为了扩大自己的势力范围,增加军费开支,向省议会施压,要求削减已获批准的教育预算。

聂鹤亭跟随许继慎参与示威活动,他冲在队伍最前方,大声喊出抗议口号,毫不畏惧地与对手展开激烈对抗。

然而,学生们赤手空拳面对武装敌人,在游行途中遭到围捕,导致50多名参与者受伤,其中两人因伤势严重不幸身亡。

安庆的学生们看到两位同胞惨遭敌人杀害,怒火中烧,立刻组织了一场大规模的罢课行动。

聂鹤亭与同学们在皖江专科师范学校门前挂起了一块白色横幅,上面醒目地写着十六个字:议员军阀,残害学生,全面停课,誓死抗争。

为缓解校园抗议,省府进一步调整预算,将教育拨款从原先批准的92万元大幅提升至150万元。这一举措旨在通过增加资金投入,有效应对学生群体的诉求,平息当前的学潮风波。政府希望通过加大教育领域的财政支持,从根本上解决引发学生不满的核心问题,从而恢复校园秩序。

面对既成事实,聂鹤亭陷入了深思。

聂鹤亭目睹了倪道烺和马联甲下令杀害学生的事件,然而这两人事后并未受到任何惩处。更令人震惊的是,马联甲反而得到了晋升。

聂鹤亭心中涌起复杂情绪,他不禁质疑:“我们真的赢了吗?”

经过一夜的思考,聂鹤亭意识到,问题的根源在于过时的社会体制。要实现真正的平等,必须彻底打破旧秩序,建立全新的社会结构。他清楚地认识到,只有通过彻底的变革,才能让每个人享有公平的机会和待遇。这一觉悟让他坚定了推翻旧制度的决心,为创造更公正的社会而奋斗。

聂鹤亭经过深思熟虑,最终决定调整自己原本设定的人生方向。

【叶挺的爱将,粟裕的老排长】

1924年,聂鹤亭决定弃文从武,报名参加了江西陆军讲武堂的入学考试。

聂鹤亭坚信,仅靠读书和运动无法挽救国家。在他看来,唯有投身军旅,通过武装斗争彻底铲除旧势力,才能建立全新的社会秩序。他认为,只有武力才能实现真正的社会变革,其他途径都难以奏效。

聂鹤亭在讲武堂完成学业后,加入了赣军。然而,当赣军转投军阀孙传芳麾下时,聂鹤亭对此感到不满,便找了个理由退出赣军,返回了安庆。

聂鹤亭陷入了困惑,一时之间找不到方向,不清楚下一步该去哪儿为国家效力。

就在这个节骨眼上,聂鹤亭的铁哥们儿到了。

张子珍从小就和聂鹤亭是好朋友。他没有选择去安庆,而是去了上海美术专科学校深造。正是在上海期间,张子珍加入了中国共产党,从此投身革命事业。

多年未见的兄弟俩重逢时,内心都充满了深深的感触。

张子珍向聂鹤亭分享了自己的过往经历,并建议他如果决定从军,可以考虑加入叶挺领导的国民革命军独立团。

叶挺当时是中国共产党党员,他指挥的部队也是我们党直接掌握的军事力量。

聂鹤亭对叶挺印象深刻,难以忘怀。

1926年6月,聂鹤亭抵达广州,顺利加入叶挺领导的独立团。凭借其勇敢的性格和聪明的头脑,他很快赢得了叶挺的青睐。

很快,他就被提拔为二营六连第一排的指挥官。

出乎聂鹤亭意料的是,他在队伍中再次碰见了一位旧相识。

这位便是他在安庆皖江师范专科学校就读时的前辈,许继慎。

许继慎当时担任叶挺独立团第二营的指挥官。

许继慎见到聂鹤亭时非常兴奋。聂鹤亭此时也意识到,要实现自己的爱国抱负,加入共产党是最佳选择。

在许继慎和一位排长的推荐下,聂鹤亭顺利加入了中国共产党。这一过程没有太多波折,他很快实现了自己的愿望。两位介绍人的支持为他的入党铺平了道路,使他能够顺利成为党组织的一员。这一事件标志着聂鹤亭政治生涯的重要转折点,为他后续的革命工作奠定了基础。

自此,他的人生轨迹发生了根本性的转变,踏上了全新的革命征程。

1927年,随着大革命的失利,聂鹤亭的革命信念已经坚不可摧。他先是投身于南昌起义,随后便与朱德、陈毅并肩作战,在湘赣粤三地交界处开展游击战争。

在赣南地区,朱德为了提升部队的指挥效率,对军队进行了重新组织,将其划分为三个主要作战单位。

聂鹤亭被提拔为第二大队的副队长,而当时第二大队的正队长是声名显赫的林彪。

1927年11月,面对严峻的军事形势,朱德为了保存革命力量,做出了一个重要决策。他带领部队前往投靠旧交范石生,借助其庇护使部队获得休整机会。这一战略转移不仅避免了与强敌正面交锋,也为后续革命斗争积蓄了力量。

聂鹤亭对此感到困惑。

聂鹤亭性格刚烈,做事雷厉风行,但他有个明显的短板,就是过于固执,缺乏灵活性。他一旦认准了某件事,就会一条道走到黑,很少考虑其他可能性。这种性格虽然让他在某些场合表现出色,但也常常因为不够圆滑而错失良机。总的来说,聂鹤亭是个敢作敢当的人,但有时候太死板,不太懂得随机应变。

聂鹤亭认为,范石生属于国民党阵营,而我们则是共产党军队,双方本就处于敌对状态,为何还要选择加入对方的阵营?

朱德采取这一行动,实属无奈之举,主要是由于当时的局势所逼。

无论如何,聂鹤亭始终无法理解,也拒绝执行命令。朱德见状,只得同意让他离开。

聂鹤亭从原部队脱离后,前往上海,随后根据党组织的指示转赴广州,并参与了当地的起义行动。

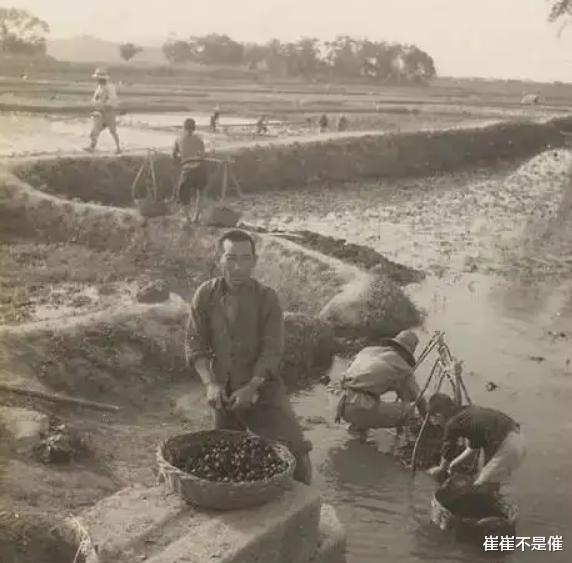

广州起义失利后,聂鹤亭辗转抵达中央苏区。毛泽东获悉党中央为红四军派遣了一名军事将领,感到十分欣慰。这一人事安排不仅加强了红四军的军事领导力量,也体现了党中央对苏区工作的重视。聂鹤亭的到来,为苏区的军事建设注入了新的活力,同时也为后续的革命斗争奠定了重要基础。

那天,毛主席专门吩咐厨房准备了四道菜,用来招待聂鹤亭。

聂鹤亭见到毛主席时,被他的亲切态度深深打动,感到既惊讶又荣幸。朱德得知聂鹤亭的到来,不仅没有表现出任何不满,反而以轻松愉快的语气说道:“看来我们的道路虽然不同,但最终还是汇聚到了一起。”

在井冈山的红军部队里,聂鹤亭还有一位他认识的战友。

这位将军名叫粟裕。

在红军早期的土地革命阶段,粟裕的军事才能尚未得到广泛认可。尽管后来他成为我军中极为杰出的将领之一,但在那个时期,他的名声并不显赫。

在南昌起义期间,粟裕的职位仅仅是班长。

当时,聂鹤亭是他的上级,职位是排长。

南昌起义结束后,聂鹤亭坚持要离开队伍,这让粟裕感到非常不舍。几年后,两人再次重逢,情绪激动地拥抱在一起,彼此倾诉心中的感慨。

【对毛主席爽约】

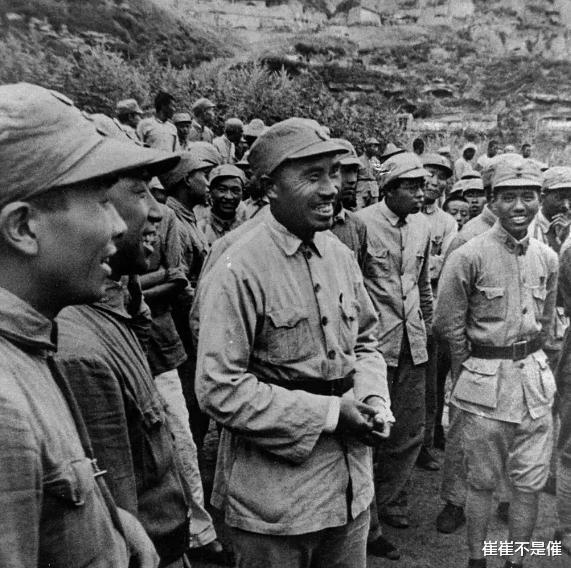

聂鹤亭的军事才能逐渐显现,毛泽东在长期观察中认可了他的指挥能力。基于这种信任,毛泽东多次将重要职务交予聂鹤亭,先后任命他担任红军师参谋长、军参谋长以及军团司令部作战科科长等关键职位。

在红军完成长征到达陕北地区后,毛泽东直接指定聂鹤亭出任红一方面军参谋长一职。这一任命体现了毛泽东对聂鹤亭能力的充分信任,也反映了当时红军领导层对人才选拔的重视。通过这一人事安排,毛泽东为红一方面军注入了新的领导力量,为后续的军事行动提供了有力保障。

从聂鹤亭担任的职位就能看出,毛主席对他非常信任和重视。实际情况也表明,聂鹤亭确实是红一方面军里数一数二的重要军事将领。

抗日战争全面打响后,毛泽东重新启用聂鹤亭,任命他为中央军委参谋部的负责人。这一决定体现了对聂鹤亭能力的信任和重视,让他在关键时刻承担起重要的军事策划职责。聂鹤亭的任命不仅加强了军委的领导力量,也为抗战胜利提供了坚实的组织保障。

尽管获得了任命,聂鹤亭却并未感到喜悦。

聂鹤亭一心向往前线战场,而非在后方担任参谋工作。他渴望亲临战斗一线,而不是在指挥所里策划战略。聂鹤亭更愿意直接参与实战,而不是在后方进行战术规划。他的志向是投身于前线的激烈战斗,而非在后方从事参谋事务。聂鹤亭最期望的是亲临前线作战,而不是在后方处理参谋事宜。他更倾向于在前线冲锋陷阵,而不是在后方制定作战计划。聂鹤亭的理想是到前线参与实战,而不是在后方担任参谋角色。他最大的愿望是投身前线战斗,而非在后方进行战略规划。聂鹤亭最渴望的是亲临前线作战,而不是在后方从事参谋工作。他更愿意在前线直接参与战斗,而不是在后方策划战术。

很快,聂鹤亭就等到了属于自己的时机。

1938年,新四军组建时,叶挺担任军长。他听说聂鹤亭在延安,马上建议让聂鹤亭加入新四军。

尽管内心充满不舍,毛主席最终还是点头同意了。不过,他特别叮嘱聂鹤亭,在启程前往南昌之前,务必先来见他一面,有些重要的话需要当面交代。

出乎众人意料,聂鹤亭最终未能如约与毛主席会面。

聂鹤亭后来一直对此事感到内疚,因为他认为当时去向毛主席辞行时,毛主席表现出不舍,这让他觉得可能失去了奔赴前线的机会。

聂鹤亭在关键时刻决定采取行动,未经请示就直接执行。

毛主席未能如期赴约后,聂鹤亭在人们心中的形象也随之发生了变化。这一事件让大家对聂鹤亭的看法产生了新的认识,不少人开始重新审视他的行为和态度。原本对他的评价因此事而有所调整,人们对他的印象不再像以前那样单一。这一变化反映出,即便是一些小事,也能影响公众对历史人物的认知和判断。

有人认为,毛泽东作为一位伟大的领袖,向来言出必行。他未能履行承诺,这件事的负面影响相当严重。

实际上,聂鹤亭虽然未能如期赴约,但他也没能顺利到达南昌就任新四军职务,随后他重新回到了延安。

抗日战争进入全面阶段后,聂鹤亭被派往东北地区任职。他在那里先后担任了多个重要职务,包括松江军区司令员、辽北军区司令员,以及第四野战军副参谋长等关键岗位。这些职位不仅体现了他在军事指挥上的能力,也反映了他在东北地区的重要地位和作用。通过这些职务,聂鹤亭在抗日战争和后续的解放战争中发挥了不可或缺的作用,为中国的胜利做出了重要贡献。

聂鹤亭在这一阶段为革命事业做出了重大而持久的功绩。

他同样存在不少不足之处。

【对军衔有些不满】

在沈阳战役的关键时刻,我军已逼近城墙,敌方暂编五十三师突然宣布起义。聂鹤亭未向上级报告,便立即批准了这一决定。

林彪听到这个消息后非常生气,质问道:“他们之前干嘛去了?等我们兵临城下才行动,这哪算起义,顶多就是投降。”

聂鹤亭意识到自己犯了错,主动承认了错误并进行了自我反省。

在中华人民共和国成立后,他担任了装甲兵部队的副司令员职务。

1955年,中国人民解放军首次进行军衔评定。在这次授衔过程中,聂鹤亭对结果表达了不满情绪。

聂鹤亭发现不少与他资历相当的同事都晋升为上将,而自己却只被提名为中将,感到十分不悦。他随即找到罗荣桓,直接表达了自己的不满情绪。

罗荣桓难得地对聂鹤亭动了火,直接表示先别急着给聂鹤亭授衔,让他自己冷静下来好好反思一下。

聂鹤亭最终缺席了1955年的军衔授予仪式。

有人认为聂鹤亭的军衔评定过高,中将的级别对他来说不太合适,应该降为少将。这种看法主要基于他在历史上的一些错误行为。

罗荣桓对此持反对意见。他认为这一提议缺乏充分的依据,难以在实际操作中取得预期效果。尽管其他同志对此表示支持,罗荣桓依然坚持自己的立场,认为需要进一步论证和评估。他的观点在会议上引发了广泛讨论,但最终未能达成共识。罗荣桓的态度表明,在面对重大决策时,他更倾向于审慎和理性,而非盲目跟从多数意见。

六个月过去后,罗荣桓经过深思熟虑,向军委提出了给聂鹤亭追加军衔的建议。

在1955年中国人民解放军首次授衔时,聂鹤亭被授予中将军衔,正式成为新中国首批开国中将之一。这次授衔标志着聂鹤亭在革命战争年代立下的赫赫战功得到了党和国家的认可,也确立了他作为开国元勋的重要历史地位。聂鹤亭与同时期被授予中将军衔的其他将领共同构成了中国人民解放军高级指挥员的核心力量,为新中国的国防建设做出了重要贡献。

在生命的最后阶段,聂鹤亭持续用自己的收入资助那些失去亲人的烈士家庭。