在二十世纪的中国文坛上,钱钟书与杨绛这对夫妇,他们的爱情、学术及文学成就堪称传奇。然而除了这些耀眼的光芒,他们的生活也充满了普通人的苦乐参半。特别是他们的女儿钱媛,其一生虽然历经磨难,但也见证了家庭成员间深厚的情感与支持。这对文学与学术都有着深刻影响的夫妇,如何在女儿病重的阴影下寻找到生命的意义与希望?下面小史就带大家一起了解一下。

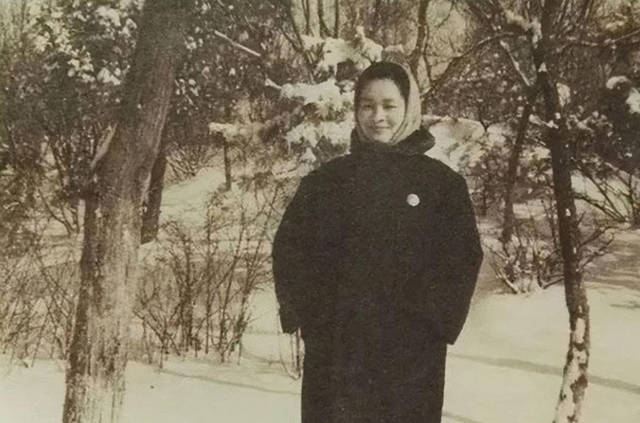

杨绛

在1935年钱钟书带着他的新婚妻子杨绛,远渡重洋前往英国的牛津大学深造。钱钟书在牛津主修英语文学,而杨绛则以旁听生的身份,参与学习。这对学术气息浓厚的夫妻,除了日常的课程学习,大多数时间都沉浸在图书的海洋中。他们的生活简单而充实,每当夜幕降临,便会闭上窗帘,在昏黄的灯光下对读各自的书籍,享受着知识的宁静与幸福。

1936年钱钟书和杨绛暂时放下了书本,计划了一次到瑞士和法国的旅行。这场旅行不仅带给他们欧洲文化的洗礼,还让他们的关系更加深厚。归程时杨绛带回了一个惊喜——她怀孕了。钱钟书半是玩笑半是认真地对杨绛说:“我希望是个女儿,要像你一样美丽聪明。”杨绛虽然对他的话笑了,但心中满是期待和幸福。

杨绛、钱钟书

1937年5月19日,他们的期待化为现实,女儿钱瑗(小名圆圆)来到了这个世界。钱钟书在妻子分娩的那天,不安地在医院来回奔跑,只为了能多瞥几眼新生的妻女。当杨绛带着新生儿出院时,钱钟书亲自下厨,煮了鸡汤,还特别加入了新鲜的蚕豆,只为给疲惫的妻子补充营养。

看着襁褓中的女儿,钱钟书充满了父爱,他对杨绛说:“我们不需要再有其他孩子了。如果又有一个,恐怕会更优秀,那我们怎能偏心?阿圆已经足够。”杨绛被他的这番话感动,默默点头同意。

1938年,这家三口终于回到了祖国怀抱。钱钟书初在清华大学执教,后因家族原因,被父亲钱基博召回蓝田担任英文系主任。杨绛则带着女儿住在上海的娘家,白天忙于在振华女中教英语,并兼职为一富家小姐家庭教师,直至晚上才能归家。晚上,她还需批改学生们堆积如山的作业,常常忙到深夜,几乎无暇顾及休息。

钱钟书、杨绛

钱瑗常常在母亲工作时,默默地盼望能得到更多的陪伴。她会偶尔含泪,伸出小手,假装要打那些让妈妈忙碌的课卷,以此表达她的小情绪。看着女儿这般模样,杨绛心中无比心疼,却又无奈于战时生活的艰难。为了家庭的基本生计,钱钟书不得不奔波于各地,而杨绛也只能在繁重的工作中尽力撑持。

钱瑗从小继承了父母的卓越才智,她的早熟智慧在她幼小的年纪中便已显露无疑。仅仅三岁时,她对字词的解释就已经展现出独到的见解。当她看到“朋”字,她以孩童的逻辑向杨绛描述说:“这是两个‘月’在拥抱。”杨绛对女儿这种富有创意的联想感到非常惊喜,她甚至为此作了一首诗,赞扬小圆圆不仅承袭了母亲的灵敏,还有父亲钱钟书的文学天赋。

当钱瑗四岁时,经过两年未见的父亲钱钟书返回上海。小圆圆对久别的父亲感到些许生疏,甚至在看到钱钟书将行李放在杨绛的床边时,她告诉父亲:“这是我妈妈的床,你应该去找你自己的妈妈。”

杨绛和女儿

钱钟书被女儿的话逗乐,他故意询问谁先认识杨绛,圆圆信誓旦旦地回答:“当然是我先认识妈妈,我一生下来就认识她了,你是长大后才认识的!”这番话虽稚嫩,却不乏逻辑,使钱钟书既感到好笑,又对女儿的聪明感到自豪。

除了表现出超群的智慧,钱瑗也继承了家族深厚的文学底蕴。她从小就饱读诗书,爷爷钱基博甚至夸她是钱家的未来学术希望。当她15岁时已经沉迷于英文原著小说,这些阅读经历为她日后的学术生涯打下了坚实的基础。

钱钟书和杨绛对这位才华横溢的女儿钟爱有加,视她为两人人生中的杰出创作,虽然钱瑗头脑聪明,她的身体却相对羸弱,常年受到疾病的困扰。1947年,医生诊断出钱瑗患有骨结核,这是一种与肺结核同样严重的传染病,特别是在当时的医疗水平下,几乎无法治愈。

钱瑗

这个消息让钱钟书和杨绛心如刀绞。面对女儿的病痛,杨绛曾轻声问钱钟书是否应该再生一个孩子,但钱钟书沉默了一会儿,最终摇头表示拒绝,他们决定将所有的爱都倾注在钱瑗一人身上,共同面对这个沉重的现实。

在1956年年轻的钱瑗在北师大邂逅了才华横溢的王德一。两人同为校美术团体成员,频繁合作密切增进了他们的情感。随着时间的推移,钱瑗采取了主动,他们的关系逐渐升温,最终走到了一起。

钱钟书和杨绛对这位有才且诚实的未来女婿十分满意。经过多年的交往,钱瑗与王德一最终喜结连理,共同在北师大的宿舍中开启了新生活。两人的生活充满了和谐与甜蜜,常一同准备课程,偶尔回访钱家,杨绛甚至会亲自为王德一修剪头发。

杨绛

然而好景不长,王德一因误入歧途的朋友张某的陷害,遭受不白之冤,心理压力巨大,最终走上了绝路。这一事件给钱瑗带来了极大的打击和“臭寡妇”的恶名。悲痛欲绝的钱瑗无法忍受与过去的连结,选择搬回娘家居住。但邻居们的冷漠与贪婪让她难以安宁。

一次洗衣事件升级为邻里冲突,钱瑗在争执中被攻击。杨绛赶到现场看到女儿受辱,勇敢地介入冲突,却不慎被推倒。钱钟书目睹了这一幕,虽然一直主张和善相处,但在此刻,他被激怒了,抓起附近的木板与邻居展开了激烈的对抗。

1978年,钱瑗凭借其卓越的学术表现,获得了政府的资助前往国外深造。几年后,她带着丰富的知识和经验回到中国,成为北京师范大学的一名英语教授,同时指导博士生。她的教学方法严谨而富有亲和力,对待学术的热情与对学生的关怀从未有所减少。常常是刚一回到家,还未及歇息,便有学生电话来询问学术问题,钱瑗总是不厌其烦地一一解答。

钱钟书

她在学术界首创了英语“文体学”领域,将枯燥的语言学课程转化为生动有趣的学习体验。为了使课程内容生动,她经常深夜还在图书馆里寻找能激发学生兴趣的素材,精心准备每一堂课的教案。

钱瑗始终把学生的学习体验放在首位,她的课堂总是充满活力和灵感。尽管如此,她的母亲杨绛常常提醒她注意健康,不要过度劳累,偶尔也可以放松一下自己。然而钱瑗总是坚定地回应:“我已经投入太多,不能半途而废。”

学校和同事们对她的评价极高,认为她的工作投入和责任心都是超乎常人的。但长时间的超负荷工作对她的身体造成了严重影响。1995年春末夏初,钱瑗开始感到持续的咳嗽和腰痛,但她并未将这些症状放在心上。

直到某一天,腰痛加剧到她几乎无法起床,这才迫使她寻求医疗帮助。在医院进行彻底检查后,医生的诊断结果令人震惊:钱瑗患有骨结核,并且发展到了肺癌晚期。癌细胞已经侵入她的脊椎和肺部,情况极为严重。

尽管进行了化疗,但疾病的进展未能得到有效控制。她的肺功能日益减弱,依赖氧气维持生命,且癌细胞已侵入骨髓,造成她不能移动,只能长时间卧床。严重的后背褥疮和下半身瘫痪使得治疗变得极其困难。

在医生的建议下,不得不在钱瑗左肩下方开设一个小口,以便进行必要的输液治疗,试图维持她的生命状态。这段期间她的坚强和对生活的热爱给身边的人留下了深刻的印象。

合照

在1996年钱瑗已经长期依赖止痛药来缓解身体疼痛。一个清晨,她突然感觉到腰部的疼痛异常剧烈,以至于几乎不能自行坐起。情况的急转直下让她不得不求助于同事,由他们紧急送她前往附近的医院。

医院的初步检查让医生们非常担忧,钱瑗的脊椎三节出现明显异常,这些异常征兆很可能是癌变的标志。进一步的医学检测后,医生们确定钱瑗患有晚期肺癌,这突如其来的噩耗让医护人员都感到难以向她开口。

尽管身陷困境,钱瑗的聪明才智让她从周围环境和亲人的变化中感知到了自己的真实状况,她选择在病床上保持坚强,继续她的学术研究,甚至还在指导自己的硕士和博士学生们。

钱瑗

当时钱瑗的父亲钱钟书也因病住院已近三年之久。考虑到年迈的母亲杨绛已身负照顾丈夫的重担,钱瑗坚持不让她来医院看望自己,仅通过电话和书信与她保持联络。她在信中总是表现出乐观和顽皮的一面,好让母亲不至过于担心。

1997年年事已高的杨绛匆匆抵达北京一所医院,心中满载着沉重。她的前去是为了见一眼即将离世的女儿,这位86岁的母亲面对的是女儿生命的最后几息,钱瑗奄奄一息,杨绛的心如刀割。

杨绛坐在床边,目睹女儿苦苦挣扎的呼吸,每一次呼吸都仿佛抽走她的心力。她深知女儿的不舍,知道她在担心自己和年迈的丈夫钱钟书。终于,杨绛缓缓站起,轻声在女儿耳旁低语:“女儿,你要安心,我和你父亲都在这里,我们希望你能够安详地休息。”仿佛是得到了某种释放,钱瑗在听到这些话后,平静地闭上了眼睛,结束了她的人生旅程。

钱瑗

失去女儿,对杨绛来说是无法言喻的痛楚,她仿佛失去了生命中的一部分。然而,在这巨大的失落中,她知道还有责任需要她去承担。她的丈夫,钱钟书,因病已卧床四年,此刻仍在北京的另一家医院中苦苦挣扎。

钱瑗去世后的第二天,杨绛便开始了新的一天,她熬制了滋补的鸡汤,不顾自己的疲惫与年岁,匆匆前往医院看望丈夫。尽管钱钟书已无法自主进食,生命全靠静脉输液维持,杨绛依旧希望通过这碗鸡汤传递一些家的温暖和营养。

奇怪的是,虽然杨绛一直未将女儿的真实病情告诉丈夫,但长期的病榻生涯让钱钟书早已感觉到了些许异样。他感觉到女儿已经很久未来探望,心中隐隐作痛。

杨绛夫妇

而在女儿离世八天后,情况更加剧烈。钱钟书在昏迷中突然翻身,用力地呼喊“阿圆”,声音中满是急切和呼唤。他仿佛在梦中与女儿对话,让她回到了自己的家中,这情景让在场的杨绛心痛不已。面对这样的情形,她只能在旁静静守候,心中充满了对丈夫的关爱和对女儿的深深怀念。

在一个漫长的夜晚,钱钟书劝杨绛回家休息,而她则巧妙地转移话题,谈及她在《槐聚诗存》中的一个小错误,这样的对话充满了书卷气和亲切的幽默。事实上钱钟书与杨绛的相处方式可以追溯到他们留学的年代。虽然钱钟书在文学上取得了非凡的成就,但他的生活技能简直像个孩子,常常会弄坏日常用品,而杨绛总是以一句轻松的“不要紧”来安抚他,给予他足够的安全感和尊重。

在医院中的日子里,每当钱钟书因为插管而感到痛苦时,杨绛总是握着他的手,轻声安慰:“不用担心,有我在。”这份承诺,她一直坚守了六十六年。钱钟书坚持保持学者的尊严,拒绝外界的探视,让他的病房成了一个静谧的空间。杨绛对任何试图打扰的外人都会婉拒,坚称钱钟书不是“动物园的展品”。

钱瑗

在他病重期间,钱钟书依然关心着他的朋友们。当听说厦门大学的郑朝宗教授健康不佳时,他还写信叮咛对方注意休息。1998年,意识到自己时日无多,钱钟书最大的牵挂是与他共度数十载的杨绛。在这个没有后代的家庭里,他担心杨绛将会孤独一人。他在生命的最后时刻叮嘱杨绛:“绛,好好地过日子。”

钱钟书的身体状况与他的艰难经历密切相关。在河南干校的艰苦岁月中,他曾在寒冷的冬夜里哮喘发作,无药可治。这些经历耗费了他的健康,但同时也锻炼了他的坚韧,使他的文学创作更加深邃。

1998年12月19日,钱钟书在持续的高烧中去世,他的胃中竟然还有一个未被发现的肿瘤。在钱钟书去世后,杨绛并没有感到孤单。她将接下来的年华用于整理丈夫的手稿和出版文集,通过文字来重建他们的共同世界。直到2016年去世,杨绛终于与钱钟书和女儿重聚,他们在另一个世界中继续他们的故事。

合照