1927年,在南昌起义初期,起义军气势如虹,一路推进至汤坑地区,却在此遭遇了意料之外的挫折。当起义军即将取得关键性胜利之时,副师长欧震的意外倒戈,改变了战局,更使得起义的进程出现了根本性的转折。为何欧震会在关键时刻选择背叛?下面小史就带大家一起了解一下。

南昌起义

叶挺出生于1896年,在广东惠州的一个客家农民家庭。自幼家境普通,叶挺便显露出不甘于寻常的志向。年少时叶挺被孙中山的革命理念所吸引,毅然加入了国民党,投身于推翻满清和抗击北洋政府的革命斗争。

1924年,他前往苏联深造军事学问,并加入了中国共产主义青年团,同年底正式转变为共产主义者,为后来的革命活动奠定了坚定的思想基础。归国后,叶挺初任国民革命军第四军的参谋处长,不久升为独立团团长。

该团在北伐战争中表现突出,因其凶猛的战斗表现被誉为“铁军”。叶挺的卓越指挥能力也使他赢得了“北伐名将”的美誉。1926年,随着部队的扩编,叶挺被提升为第十一军军长,指挥数个师的部队,成为当时极具影响力的军事领袖。

粟裕

1927年,随着国民党内反动派的政变,大革命遭受严重挫折。面对国难,叶挺选择挺身而出,积极参与组织南昌起义,这场起义标志着中国共产党武装斗争的开始,具有里程碑意义。叶挺担任起义军的前敌总指挥,带领第十一军及其他部队在南昌激战。

然而起义军内部并不稳固,尤其是叶挺的部下欧震,这位副师长的忠诚度颇受质疑。欧震究竟是怎样的一位军人,他的背景和行为如何最终影响了南昌起义的走向?

蒋介石

1924年,年轻的欧震从粤军讲武堂毕业后迅速跻身军事生涯,开始从排长做起,他的军旅生涯伴随着北伐战争的火热进行。到了北伐全面打响之时,欧震已被提拔为“铁军”第四军的少校营长,成为张发奎体系中的核心成员。他在战场上的英勇表现,尤其是在汀泗桥的血战中展示了非凡的勇气和军事才能。

1926年,北伐军围攻武昌城,欧震担任奋勇队队长,他勇敢地带领队伍攻城,而且成为第一个登上城墙的将领,立下显赫战功。随后随着叶挺独立团扩编为第11军第24师,欧震因其卓越的贡献被晋升为第71团团长,直接受命于叶挺。

尽管欧震的军事才能受到认可,他的政治立场却并不倾向于左翼思想。在1927年8月1日,南昌起义激烈爆发,起义军士气高昂地向广东进发,但途中遭遇的困难层出不穷。蔡廷锴的部队撤退而去,张发奎的追兵紧追不舍,形势对起义军极为不利。在这种压力之下,欧震开始酝酿背叛的念头。

合照

尽管叶挺和起义军的前敌委员会早就察觉到欧震的动摇,曾经有提议将其处决以防后患,但叶挺出于同乡情谊,还考虑到欧震过往在战场上的表现,未能下狠手。他们决定通过调整职务的方式来削弱欧震的影响力,将其从团长职位调整为副师长,希望借此控制其权力。

这个决策表面上看似明智,实则种下了大败的祸根。1927年9月29日,当起义军南下至广东揭阳的汤坑地区,正面临薛岳指挥的新编第二师和陈济棠的第十一师的强烈抵抗。双方战斗异常激烈,起义军虽然士气高涨,但局势却在欧震叛变的一刻发生了急转直下。

在战斗关键时刻,欧震率领其麾下的部队突然倒戈,加入了薛岳的行列。这一行为立刻造成了起义军的大乱,叶挺指挥的部队陷入混战,难以维持阵线。到了9月30日,起义军不堪重负,被迫撤退。

军队

这场汤坑战役,起义军损失惨重,超过1250人阵亡,更多士兵受伤,由盛转衰,之后在潮汕的战斗中也接连遭遇失败,南昌起义宣告失败。叶挺对此深感自责,认为如果自己早些下决心处理欧震,可能就能避免这场灾难。

此役是南昌起义的重大败仗,也是整个革命战争的关键转折点。后来的萧克,也是此战的亲历者,他在回忆录中提到:“汤坑之战,标志着南昌起义由盛转衰的关键时刻。”

这场背叛让欧震彻底投入了国民党的怀抱,在薛岳的麾下,他的军事生涯得到了迅速的发展。由于薛岳对他的深度信任,欧震在之后的军事生涯中迅速晋升,最终在解放战争全面爆发前担任了整编第19军的军长。

毛主席

薛岳随后重用欧震,还提拔他为新编第2师的副师长。在此后的历史进程中,因汤坑之战的关键转折,欧震与邓龙光一跃成为第四军体系的关键人物,一步步晋升,最终成为影响中国军事走向的重要将领之一。

叶挺一直对欧震的背叛感到心有余悸,虽然两人自那以后未曾再相遇,所幸有粟裕在前线指挥,这场战斗的结果便成了不言而喻。在了解到欧震加入薛岳兵团的消息后,陈毅与粟裕虽一时感到不安,但很快便制定了应对策略。原计划是对北部的李仙洲发起佯攻,主力则集中南线攻击整编第74师,由于欧震对解放军的战术极为熟悉,粟裕不得不迅速调整计划。

在这紧要关头,粟裕立刻指示华东野战军的各级指挥官调整作战方案,迅速将这一变化同步至各个部队。通过仔细研讨,他们制定了一个巧妙的反向策略:将原本的主力部队假装为佯攻,而将原佯攻的方向转变为主攻,意在对北线的李仙洲造成出其不意的打击。

叶挺剧照

这一策略得到了广泛支持,战斗初期,华野部队迅速调整战术,北线的李仙洲部队对突如其来的变化措手不及,陷入混乱。此外李仙洲部队中有解放军潜伏的间谍韩圭璋,他的存在使得莱芜战役的胜利在事前就已尘埃落定。

而欧震方面,由于错误估计了战场形势,沉浸在自认为的战术成功中,未能察觉解放军的真正动向。欧震过早地上报了胜利消息,导致薛岳和陈诚的部队在缺乏准备的情况下遭受重创,兵力损失几近全灭,李仙洲部也随之全军覆没。

欧震的军事生涯充满波折与辉煌。自1934年起,他的职位在国民党军中急速上升,随着抗日战争的爆发,他逐渐显现出非凡的军事才能。他参与了多场重要的战役,包括淞沪会战、武汉会战以及长沙会战等。

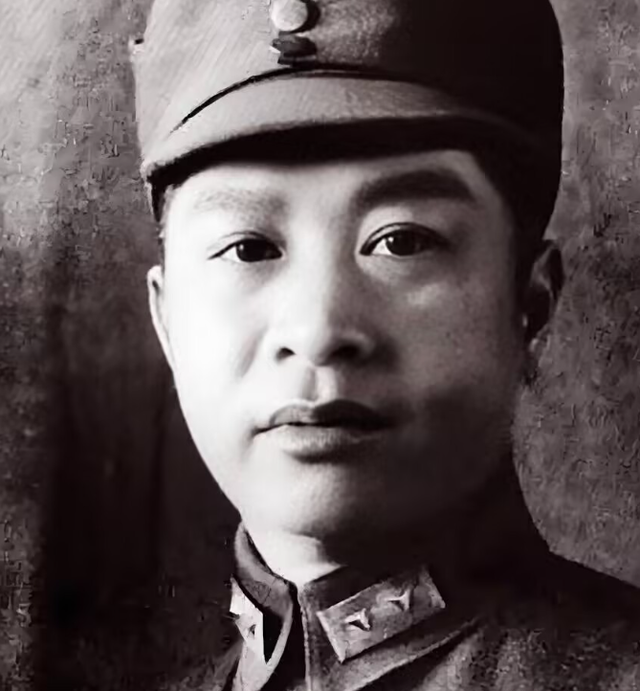

欧震

特别是在武汉会战的万家岭战斗中,欧震领导的部队英勇抵抗,屡次击退日军的突破尝试,最终确保了防线的稳固。这一仗中,他的部队在前线顽强抗战,显示出了难以匹敌的战斗精神和坚韧不拔的决心。

在1945年的湘西会战中,欧震同样表现出色,他的部队在战场上屡屡取得胜利,消灭大量敌军。尽管他和他的老上司叶挺在政治信仰上有所分歧,欧震在抗日战场上的表现无疑证明了他的战略眼光和指挥才能,被广泛认为是国民党的抗日名将之一。

抗战胜利之后,欧震的职业生涯虽有高低起落,但依旧被视为重要的军事力量。当薛岳被任命为徐州绥靖公署主任时,他毫不犹豫地将欧震召至身边,任命他为野战兵团指挥官。在这个新的职位上,欧震再次面临严峻的挑战。此时他的对手是他在南昌起义时期的部下,现已成为人民解放军高级指挥官的陈毅和粟裕。

叶挺

1947年初夏,蒋介石焦躁不安,他对持续数月的战事失去了耐心,并下令第一兵团以整编第74师为核心力量,“放胆突进”,目标是占领沂水至蒙阴的战略公路。这一举措正中粟裕下怀,他早已埋伏好部队,等待敌军深入陷阱。

5月15日,华东野战军的第6纵和第1纵部突然切断了整编74师的撤退路线,同时第8纵在庐山、孟良崮一带将其包围。蒋介石计划通过一个大规模的外围反包围战术来营救被困部队,希望一举击溃解放军的包围圈。

然而陈毅和粟裕精心安排的第2、第3、第7、和第10纵队构成了坚不可摧的防线,大量地方部队也被动员起来进行协同作战,构成了铁桶一般的防御体系,使得国民党的救援努力完全落空,整编第74师最终遭到彻底歼灭。在这场战役中,作为援军总指挥的欧震表现平平,最后不得不被命令返回军事学院深造,并从此远离了华北和华东的主战场。

此后的欧震仍然与薛岳保持密切的合作。薛岳晚年在广东建立防线,及至海南组织“伯陵防线”时,欧震均为其助力。然而随着国民党在大陆的彻底失败,欧震不得不随政府迁至台湾,过上了依靠“国家安全委员会建设计划委员会委员”这一闲职领取薪水的日子。

尽管远离故土,欧震对家乡的情感依旧深厚。在其军旅生涯中,他多次利用假期回乡探亲,并投资家乡的基础设施建设,包括小学、水库、公路和景观林木的建设。在台湾的晚年,他经常与乡亲们一起回忆过去的岁月,每每讲到激动处,总会感叹:“历史铁则,合久必分,分久必合,国家和平统一,终将到来!”

1969年,欧震因病在台湾逝世,终未能再次踏足大陆。尽管他曾参与对抗中国的革命势力,他的爱国情怀和对家乡的热爱使他被记住为一个抵抗外侮、忠于家乡的人物。希望他生前对国家统一的愿望,能够在未来某日得以实现。