陈伯达

1904年,陈伯达出生在福建惠安县岭头村的一个寒门书香之家。尽管家中曾因祖辈中过秀才而有些书卷气,但到他这一代时家道早已中落,生活清贫。自幼耳濡目染于父亲的教诲,陈伯达从小便展现出较强的求知欲,苦读诗书,立志要走出这片贫瘠的土地,去寻找属于自己的人生道路。

1924年,陈伯达的人生迎来转折。凭借中共党员张觉的资助和引荐,他踏上前往上海的旅程。初到上海,这座繁华的大都市让来自岭头村的青年陈伯达大开眼界。为了维持生活,他在一家规模不大的报馆里找了一份记者的工作,边做边学,积累社会经验。同时,他还考入了上海大学文学系,正式开始系统学习文化知识。

上海大学当时是一所由国民党元老于右任倡议、中共积极参与创办的高等学府。校务由知名共产党人邓中夏主持,校内氛围开放,思想活跃,不少国内外著名学者在此授课。正是在这所思想交锋、理念激荡的学府中,陈伯达第一次接触到了系统的马克思列宁主义理论。

合照

1927年,23岁的陈伯达被选派到莫斯科深造,期间他遇到了四川姑娘诸有仁,一位受其姐夫罗亦农影响而来苏联学习的女学者。两人迅速陷入爱河,开启了一段跨越三年的浪漫征程。

1930年两人归国,怀揣着共同的生活憧憬,准备迈入婚姻的门槛时,陈伯达不幸在天津被捕,一年后才获释并被送往北平西山休养。康复后的陈伯达与诸有仁终于举行了婚礼,不久陈晓达出生,象征着这对夫妇最美好的联合,随着陈伯达在政治舞台上地位的上升,两人的关系逐渐生疏,感情开始出现裂痕。

1935年年底,北平学生掀起了声势浩大的“一二·九”抗日救亡运动。运动爆发后不久,中共中央北方局迅速作出部署,指派陈伯达与李葆华等人一同前往北平,领导当地学生运动。此时的陈伯达已不仅是一个笔杆子,更是革命队伍中重要的组织者与宣传者。他肩负起起草北平学生罢课宣传大纲的重任,用文字凝聚人心,激发青年热情。

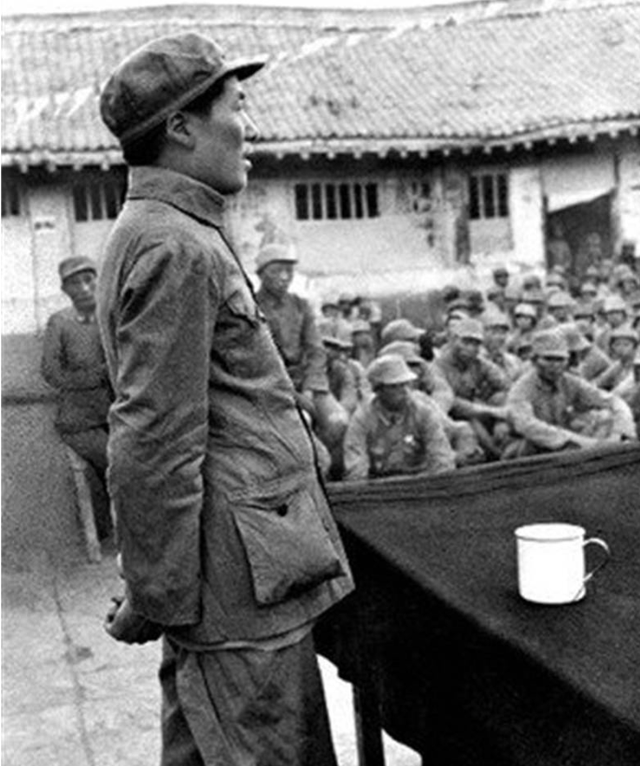

图片来源于网络

1937年,陈伯达抵达延安,并很快成为毛主席的秘书,政治前途一片看好。可是,随着工作的压力增大,家庭的矛盾也日益尖锐,最终两人选择了分道扬镳。在儿子仅五岁时,为了保护他不受父母离异的负面影响,陈伯达请求周恩来帮忙将陈晓达安置到苏联。这段经历对小陈晓达的成长产生了深远的影响。

陈伯达后来再婚,而诸有仁却选择了独自生活,陈晓达仍然时常回国探望母亲,为她的晚年生活带去一些慰藉。不幸的是陈晓达在青春期遭遇了重重打击,包括学业上的困难和情感上的挫折,最终选择了自我了断,这对诸有仁来说无疑是毁灭性的打击。

陈伯达的第二任妻子余文菲,她出身于湖北红安,受家庭的革命背景影响,积极参与抗日。她对陈伯达的学识与魅力深感敬仰,两人不久后坠入爱河并结婚,余文菲很快为陈伯达诞下了儿子陈晓农。

然而好景不长,陈伯达与余文菲的婚姻也遭遇了考验。在延安的政治运动中,余文菲被错误地指控为特务,这一指控对陈伯达的事业构成了威胁。感受到来自丈夫的疏远和冷漠,余文菲选择了离婚,结束了这段婚姻。

毛主席

陈晓农成长于陈伯达事业的顶峰时期,受到良好的教育,长大后在石家庄市的制药厂工作,过上了稳定的生活。陈伯达的第三任妻子刘淑宴为他生了陈晓云和陈岭梅。尽管陈伯达的个人生活充满波折,他的子女们各自以不同的方式继续他们的人生旅程。

在1948年解放战争的火焰熊熊燃烧,中国共产党为巩固国内外支持,暗中策划与苏联建立更深层次的外交关系。陈伯达被选派执行这一高度机密的任务。2月,他携带密封文件,在夜色掩护下抵达河北阜平的城南庄,一个隐秘的村庄,被选为中苏代表会晤的理想地点。

在阜平的农舍中,陈伯达与自称“伊万诺夫”的苏联代表进行了数轮密谈。讨论的议题涉及广泛而深刻,从中国的革命形势到苏联的支持策略,陈伯达以其出色的外交技巧和深厚的理论基础成功传递了中共的策略和需求。

毛主席

3月初,国民党军机突然发动轰炸,危急时刻,陈伯达不顾个人安全,先是确保了重要文件和苏方代表的安全,再自己才匆忙躲入地堡。他的勇敢和冷静有效保护了会谈的安全,也留给苏方深刻的印象。

与此同时当地群众不幸爆发了瘟疫。陈伯达迅速响应,向上级请求支援,并成功调动了解放军医疗队前来救援。他不仅是在策划和协调救援行动,还亲自参与了疫情的控制和救治工作,展现出了领导者的责任感和人民的关怀。

在一次突发的暴雨导致通往阜平的道路被断之际,陈伯达再次展示了他的组织能力。他指挥当地民工,夜以继日地抢修道路,确保了苏联代表能够按计划安全返回。

合照

阜平之行的成功极大地增强了陈伯达在党内的地位和信任。他的这次行动加强了中苏的联系,也为未来两国的外交关系奠定了坚实的基础。更令人称道的是他提议在阜平建立伤残军人康复站的想法,得到了中央的批准,很快在当地建立了第一个为战士们提供康复服务的机构。这帮助了许多受伤的战士重获希望,而且许多康复后的战士成为了后续康复工作的中坚力量。

1948年5月,当陈伯达结束他的任务准备离开时,城南庄的村民们自发地为他举办了一场简朴而深情的告别仪式。他们没有想到,这位默默无闻的使者所扮演的角色,将在未来的岁月里成为影响中国命运的关键一环。

在五六十年代,陈伯达负责编写了多篇关键文章,包括针对时政的《人民公敌蒋介石》和揭示社会状况的《中国四大家族》等,这些作品都在当时受到了党内高层的极大关注,并广泛影响了当时的政策方向。

毛主席

尤其值得一提的是他为庆祝斯大林七十寿辰而撰写的《斯大林与中国革命》,该文登上了《人民日报》的头版,还成为了各级机关必学的文献,显示了他的文章对于当时社会意识形态的重大影响力。

随后他的两篇理论作品《论毛泽东思想——马克思列宁主义与中国革命的相结合》和《毛泽东论中国革命》进一步巩固了他的地位,使他成为中央政府文件的主要撰稿人。他还曾担任共产党机关刊物《红旗》杂志的主编,成为党内外广为人知的权威性声音。

正当他的政治生涯看似无可阻挡时,1970年在庐山会议上的一个严重失误却标志着他政治生涯的转折点。次年即1971年,陈伯达因此失误被逮捕并送往秦城监狱。这次逮捕对陈伯达来说是一个巨大的打击,他由党内高层的核心人物一夜之间成为了囚犯。

毛主席

1981年在北京东部的一处新兴小区内,退休干部局和公安部的工作人员正陪同年迈的陈伯达看房。鉴于陈伯达已高龄,且身体日渐虚弱,组织初步决定将他安置在一楼,考虑到一楼的便利性和光照良好的条件。

陈伯达对这一安排表示出意外的拒绝,他坚持要求住在顶楼。面对工作人员的疑惑,陈伯达解释说:“顶楼安静,人少,适合需要思考和静养的我。” 尽管顶楼没有电梯,意味着他需要每天徒步上下六层楼梯,但陈伯达坚持认为这样能保持一定的身体活动,对健康有益。

工作人员尽管有些迟疑,最终还是尊重了他的选择,并办理了入住手续。这样陈伯达开始了他的保外就医生活,住进了这座楼房的顶层。在这段期间组织对陈伯达实行了人道主义关怀。

陈伯达

他每月有固定的生活补助,还定期收到来自退休干部局的生活必需品配给。鉴于陈伯达的家庭无人照料,他在石家庄的儿子陈晓农也被调回北京,以便照顾他年迈的父亲。

这一年中国正经历深刻的社会和经济变革,新的政策和思想在不断涌现,但陈伯达对这些变化已不再关注。他的日常生活简单而充实,除了阅读和写作,他还会接受一些政治理论的研究任务,这为他提供了额外的经济支持,还满足了他晚年的学术追求。

在晚年的写作中,陈伯达完成了《关于现代资本主义经济的几个问题》和《社会主义农业发展面临的挑战》等多篇论文和书稿。他的作品虽然不再有昔日的影响力,但他仍坚持通过笔端发表自己的观点和见解。

毛主席

当1988年,陈伯达的刑期正式结束时,公安部派出高级官员举行了简单的释放仪式。陈伯达对此深感激动,他的眼中滚动着泪水,这既是对自由的渴望,也可能是对自己曾经错误决策的深刻反省。

陈伯达晚年的消遣方式很简单,主要就是看电视。他年纪虽大,但眼睛还挺好使,每天晚上都准时收看新闻。除了新闻他对京剧和古装剧特别感兴趣。有时候小孙子放学回家,会跟他抢遥控器,要看动画片和少儿节目。陈伯达也不生气,反而乐呵呵地陪着孙子一起看,爷孙俩坐在沙发上,常常被逗得哈哈大笑。

这场雨赶走了暑气,换来了寒意,转眼间就从夏天跳到了冬天,连个过渡的机会都没给。对老年人来说,这种天气骤变简直是要命,他们那脆弱的血管根本扛不住这样的刺激。

陈伯达

1989年9月17日85岁高龄的陈伯达正在北京东郊一座普通的六层楼房顶层用餐。他的儿媳小张,在场时见证了他突然的不适:“他突然头部向一侧倾斜,撞在了墙上,食物从口中溢出。”

小张急忙敲打隔壁邻居老萧的门求助。老萧立即拨打急救电话。不到20分钟,急救医生便抵达现场,一切努力均未能挽回陈伯达的生命,医生宣布他因急剧降温引发的心肌梗塞而离世。

陈伯达与儿子陈晓农、儿媳小张及孙子一同居住。事发时陈晓农不幸未在场,他正在前往河北石家庄的列车上,准备探望多年未见的母亲余文菲,陈伯达的第二任妻子。

陈伯达

陈伯达逝世后,他的遗体告别仪式在北京八宝山进行。尽管八宝山经常举行此类仪式,但陈伯达的告别仪式却与众不同——没有官方的讣告,没有悼词,一切从简。所有来致敬的人都是通过非正式渠道得知消息的。

9月28日上午,陈伯达的遗体在八宝山第一告别室内静静地摆放。由于他生前不喜欢拍照,家里难以找到合适的遗照。陈晓农回忆起去年冬天有位朋友给父亲拍摄过照片,急忙联系那位摄影师将底片放大,作为遗像使用。

在举行的简短仪式中,大约40余人前来送别,其中包括陈伯达的亲戚、老朋友、前秘书、旧部下和学生。他的遗体旁摆放着数束花圈,上面写着:“陈建相先生千古。”由于大众并不熟悉他的原名,这并未引起太多关注。

陈伯达