前言

距李嘉诚出售43个全球港口仅剩5天,涉及巴拿马运河关键港口的190亿美元交易已成焦点。

黑石集团为何突然介入?中方能否阻止这笔危及国家利益的交易?

黄雀在后,黑石集团的出手时机

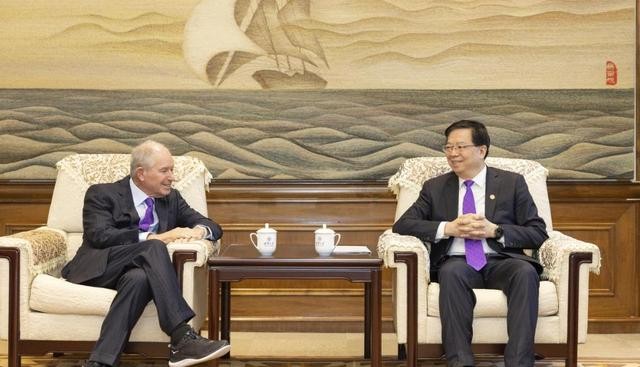

3月25日,当世界目光聚焦在李嘉诚的港口大交易上时,一位不速之客悄然抵京。

黑石集团董事长苏世民踏入钓鱼台国宾馆的时机,微妙得令人玩味。恰好在距李嘉诚交易倒计时7天,恰好在李泽楷赴京无功而返之际,这位华尔街的金融大鳄被中国高层接见,如同一枚重磅棋子落在了全球航运这盘大棋局上。

黑石集团与贝莱德的关系,就像是一对渊源颇深的兄弟。贝莱德曾是黑石集团的子公司,虽然1995年就已分家,但两家金融巨头间那根看不见的脐带从未真正切断。这一微妙关系,让苏世民这次访华具备了战略性的双重意义:既是中美金融合作的纽带,也是中方对李嘉诚港口交易的一剂潜在解药。

一步错棋,李嘉诚商业帝国的战略误判

精明了大半生的李嘉诚,这次怕是真的算错了一笔账。

最令市场瞠目的是价格反差。十年前,李嘉诚曾为出售部分港口股权开价193亿美元,如今却要把更大比例的港口资产,连同巴拿马运河两端的战略要塞一并打包,总价才228亿美元。这种近乎贱卖的定价策略,就像是珠宝商把钻石和玻璃一起按斤称卖,不仅不符合商业逻辑,更引发了对其意图的重重质疑。

面对李嘉诚的一意孤行,中方已经不再局限于劝说。中国官方从温和表态到连发六次锐评,从外交部发声到市场监管总局介入审查,这套不断升级的应对措施,正如一张无形的大网,正从四面八方向这笔交易收紧。

明修栈道,中方多管齐下的反制手段

面对这张无形的大网,中方的棋子早已暗中布局。

从3月初交易公布至今,中国官方对这笔港口交易的态度,如同一部精心设计的递进剧本,从委婉劝诫到直接警告,从软性暗示到硬核反制,短短20多天里完成了力度惊人的升级。起初的外交辞令犹如春风,到后来的尖锐表态则如寒冬骤雪,让长和实业猝不及防。

与此同时,国家市场监督管理总局悄然启动对这笔交易的审查,以看似技术性的反垄断调查为名,实则为中方留下了充足的干预空间。这种既遵循国际规则又不失强硬的做法,就像是在谈判桌上亮出的一张隐形王牌,既不撕破脸面,又能达到实质目的。

更耐人寻味的是,3月上旬,中国对外联络部副部长突然访问巴拿马,看似例行外交,实则意有所指。巴拿马运河作为全球海运的咽喉要道,其上下游港口控制权之争,早已超越了单纯的商业范畴,上升为关乎国家战略的高度。中方此次外交动作,无异于在关键时刻打出了一张政治牌。

彭博社最新消息称,尽管有重重阻力,长和与贝莱德的交易仍在稳步推进,双方正就尽职调查等进行最后接触。但历史告诉我们,在国际博弈的棋盘上,有些看似已定的结局,往往会在最后一刻被完全改写。

这场港口争夺战的最终走向,不仅将决定一个企业家晚年的商业遗产,更将对全球港口格局产生深远影响,一场席卷全球航运业的风暴正在酝酿。

一盘大棋,全球港口格局的重塑

这场港口争夺战早已超越了商业层面,它正如一面照妖镜,映照出全球治理体系中力量的此消彼长。

在这盘棋局中,李嘉诚想当一个纯粹的商人,却不小心落入了大国博弈的漩涡。而190亿美元,这笔在全球并购史上颇为可观的数字,与其背后的战略价值相比,不过是冰山一角。如果交易被阻,长和集团面临的不仅是资金无法回流的窘境,更是商业信誉的严重挫折。对李嘉诚这样一位将商誉视为生命的商界传奇而言,这无疑是晚年最不愿见到的结局。

最为耐人寻味的是中国的策略转变。从早期的港口租赁模式,到如今借助国有航运巨头直接控股海外港口,中国在全球港口布局上的思路已愈发清晰:关键节点必须掌握在自己手中。这不仅是商业考量,更是确保国家经济安全的战略需要,尤其在当前全球供应链面临重构的关键时期。

随着4月2日交易截止日期的临近,这场没有硝烟的港口之争已到了最后的决战时刻。无论结局如何,它都将作为一个标志性事件,深刻影响未来全球资本与国家战略的互动模式。对企业家而言,这或许是一个值得铭记的教训:在利益与国家之间,永远不要站错队。

结语

在全球化时代,商业决策与国家战略的界限日益模糊。李嘉诚的港口交易案例警示我们,企业家在追逐商业利益时,不能忽视国家利益和战略全局。

这场博弈的最终结果,或将重塑中美经贸关系的规则和边界,也将考验中国维护核心利益的智慧和手段。你认为商人追求利益最大化的权利应该在何种程度上受到国家安全考量的限制?