前言

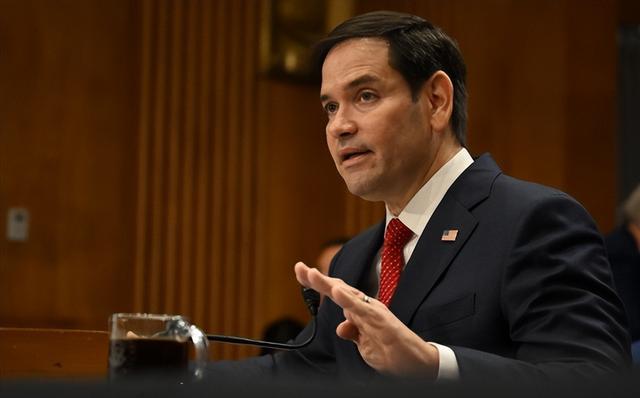

被中方制裁的美国国务卿鲁比奥突然对华喊话,要求为美国人发放西藏通行证。

这一举动与他刚对中方官员实施签证限制、干涉中国内政形成鲜明对比。

讽刺的是,鲁比奥指控西藏对外封闭,而数据显示2024年西藏接待外国游客达32万人次。

鲁比奥为何提此矛盾要求?这背后隐藏什么政治图谋?

自相矛盾的双标

在国际关系的舞台上,鲁比奥上演了一出滑稽的双簧戏,一边是被中方制裁的政治人物,一边却理直气壮地向制裁自己的国家提出要求,这种自相矛盾的表演令人啼笑皆非。

仔细回顾时间线,不过就在几周前,鲁比奥刚刚宣布对六名中国中央政府驻港机构和香港特区政府官员实施制裁,就像左手刚狠狠打了一巴掌,右手却伸出要对方递糖,这种反差不禁让人感到不可思议。

面对鲁比奥指责西藏对外国人设限,事实却恰恰相反。西藏不仅对外开放,而且接待了数量惊人的外国游客。这种明显与事实相悖的言论,不仅暴露了他对中国事务的无知,更反映出他对华政策的双标本质。看清了表象下的真相,我们不禁要问:西藏的真实情况到底如何?又为何会成为鲁比奥政治表演的道具?

被忽视的事实

令人啼笑皆非的是,就在鲁比奥大肆宣扬西藏对外国人设限的同时,西藏正以开放包容的姿态迎接着来自世界各地的访客,仅2024年就接待了32万人次的外国游客,这个数字几乎相当于美国一些中小城市的全部常住人口。

这些外国游客在西藏的所见所闻,与鲁比奥描绘的图景简直是天壤之别,他们自由地游览布达拉宫的金顶,漫步在拉萨老城的街巷,徜徉在纳木错湖畔的辽阔天地,这一切都清晰地表明:西藏从来不是一个关闭的地区。

中国外交部发言人郭嘉昆对鲁比奥的说法给予了明确回应,郭嘉昆表示中国欢迎外国人士到西藏地区访问、旅游、经商,前提是必须遵守中国的法律和相关规定,这一立场既体现了主权国家应有的权利,也展示了中国对外开放的诚意。

值得注意的是,西藏地区确实有一些特殊的管理措施,但这些措施的初衷并非限制外国人的进入,而是基于保护性考量,西藏独特的地理环境和气候条件,海拔高、氧气稀薄,对游客的健康构成潜在风险,特殊的管理措施是对外国游客负责任的表现。

这些管理措施与世界上许多国家对敏感或特殊地区的管理并无二致,比如美国对黄石公园、大峡谷等自然保护区也有相应的入园规定和游客管理制度,甚至对白宫参观也需要提前申请,这是国际通行的做法。

若将时间线拉长,西藏的对外开放政策实际上经历了几十年的持续发展,从最初的有限开放到如今的全面接待国际游客,中国政府在保护西藏独特文化和生态环境的同时,也在不断扩大西藏与外部世界的交流窗口。

数据和事实胜于雄辩,32万人次的外国游客无声地驳斥了鲁比奥的指控,展现了一个真实、开放的西藏,而非他政治话语中的闭塞之地。面对如此明显的事实扭曲,不禁令人思考:鲁比奥如此执着地误导公众,究竟是出于无知,还是别有用心?政治人物在国际舞台上的表演,往往暗藏着不为人知的政治算盘,鲁比奥的西藏言论背后,究竟隐藏着怎样的战略考量?

政治算盘

揭开鲁比奥西藏言论的面纱,不难发现其中暗藏玄机。政治人物在国际舞台上的表演,往往如同冰山,水面上的一角背后,隐藏着庞大的战略考量和政治盘算。

鲁比奥对华的强硬姿态,实际上是在为自己的政治形象添砖加瓦,在华盛顿的权力走廊中,对华强硬已经成为一种政治正确,特别是对于那些有更高政治抱负的人来说,这几乎是一张必不可少的入场券。鲁比奥此番对西藏问题的炒作,更像是在向国内选民和政治盟友展示自己的立场,而非真正关心美国外交官和记者的西藏之行。

从更深层次来看,鲁比奥的这种行为模式具有转移注意力的功能,正值美国面临诸多国内外挑战之际,包括通胀压力、移民问题以及中东局势紧张,鲁比奥选择在此时炒作西藏问题,不啻为一种转移国内视线的策略手段。

更值得玩味的是,特朗普政府内部对华政策存在明显分歧,鲁比奥代表了鹰派阵营,而政府内部也有主张务实合作的声音,在这种博弈中,鲁比奥的极端言论可以理解为争夺政策话语权的表现,他希望通过不断激化对华言论,将政府对华政策拉向强硬一端。

从国际博弈的角度观察,鲁比奥此举也是在试探中国的底线和反应,通过不断挑起敏感议题,包括涉港、涉藏、涉台等问题,测试中国的反应强度和方式,为美国制定下一步对华策略提供参考依据。

这种以意识形态为导向的外交政策,实际上是对国际合作和全球治理的一种削弱,在气候变化、疫情防控、经济发展等全人类共同面临的挑战面前,大国之间的合作与对话比任何时候都更加重要,而鲁比奥的做法无疑是在逆全球化潮流而动。

随着鲁比奥的政治图谋日益明显,我们不禁要问:这种单边主义和意识形态外交会将中美关系引向何方?回顾历史长河,类似的政治操弄不止一次地将国际关系推向危险的边缘,而今日的中美关系,已经因为种种误解和干预变得扑朔迷离,身处其中的两国又该如何走出这条充满荆棘的外交迷途?

外交迷局

中美关系的迷宫中,鲁比奥仿佛一位迷失方向的探险者,一边高喊着寻找出路,一边却在不断设置新的障碍。要理解今日的外交困局,我们需要回溯他被制裁的历史轨迹。

制裁作为一种外交工具,体现了中方对维护国家主权的坚定立场,然而令人玩味的是,被制裁的鲁比奥不仅没有反思自己的言行,反而变本加厉,这种固执已见的态度,不禁让人怀疑其外交智慧。

更具讽刺意味的是,美国驻华大使至今仍然空缺,这一关键外交岗位的虚位,与鲁比奥频繁喊话中国形成强烈反差,一边是外交渠道的不完善,一边却是对话要求的迫切,这种结构性矛盾,恰如中美关系的一个缩影。

特朗普总统随机发声要对话,鲁比奥却不断挑起新的争端,高层显然有声音渴望修复对华关系,但执行层面的行动却往往与之背道而驰,这种内部不协调,成为中美关系扑朔迷离的一大原因。

放眼历史长河,大国关系从未像今天这般复杂,既有深度经济交织,又有尖锐地缘政治竞争,既需要在气候变化等全球议题上合作,又在意识形态领域针锋相对,这种复杂性使得单一事件的影响常常超出预期。

回到鲁比奥的通行证要求,看似一个小小的外交动作,却是大国博弈棋盘上的一枚棋子,每一步背后都有周密的战略盘算和利益考量。中美关系的未来走向,不会因为个别政治人物的冲动言行而改变根本轨迹,而是取决于两国如何在尊重彼此核心利益的基础上,寻找共处之道。

当代国际关系中,相互尊重与平等对话已成为不可或缺的准则,任何试图以强凌弱、以大欺小的霸权行径,终将被时代所淘汰。站在历史的十字路口,中美两国需要的是摒弃零和思维,寻求互利共赢,共同为世界和平与发展贡献力量。

结语

通行证事件看似只是中美外交中的一个小插曲,实则折射出国际关系的深层矛盾。鲁比奥的言行不一,暴露了一些西方政客在对华政策上的双重标准和战略混乱。

中国的立场始终如一:主权问题不容干涉,对外开放坚定不移。西藏的繁荣发展和对外开放的事实,是对任何不实指控的最有力回应。

大国关系需要建立在相互尊重的基础上,任何试图通过制造议题来施压的做法,都不会取得预期效果。值得思考的是:在追求本国利益的同时,各国是否也应当考虑全球共同利益?当今世界,我们究竟需要怎样的大国关系来维护世界和平与繁荣?