“双非是污点、二本有案底、大专坐过牢。”近年来,关于学历歧视的话题被求职者们纷纷吐槽。在求职市场上,许多用人单位会根据原始学历(即第一学历)进行评价和筛选。即使应聘者拥有985高校的硕士或博士学位,但如果其本科阶段是在“双非”(非985、非211)高校就读,就依然会失去面试的机会。

在今年全国两会期间,#建议破除就业唯学历论#话题冲上热搜榜第一位,引发了建议用人单位取消不合理的学位门槛和院校出身限制,给予求职者公平竞争机会的强烈呼声。

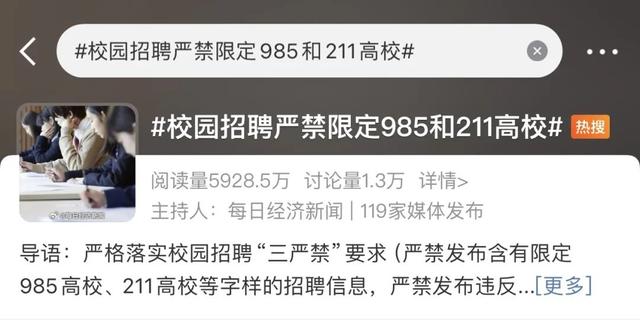

日前,教育部印发《关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》,要求严格落实校园招聘“三严禁”,其中包括严禁发布含有限定985高校、211高校等字样的招聘信息。然而,在实际操作中,这种“第一学历门槛”的现象仍然难以完全避免。

所谓的“就业门槛”应该如何界定?

设置“第一学历门槛”会带来哪些问题?

第一学历的“枷锁”又该如何打破呢?

今年两会上,全国政协委员、北京市第四中级人民法院副院长李迎新带来的提案之一,正是关于“设置‘第一学历门槛’影响社会就业环境”的话题。一起来听听,在与《法治日报》记者的连线中,李迎新委员是如何看待这一问题的吧!

全国政协委员、北京市第四中级人民法院副院长 李迎新

教育部公布的数据显示,我国2025届高校毕业生规模预计达1222万人,同比增加43万人。部分用人单位存在不招录“本科双非(非985和211院校)”学生,导致许多毕业生遭遇“第一学历门槛”的现象,即用人单位在招录研究生时,除了审查研究生学历外,还对研究生之前的大学学历进行审查,是专升本还是本科,是全日制还是非全日制,全日制本科是“双一流”高校、985高校、211高校还是普通院校。调查显示,“第一学历”为非211院校本科的毕业生,比“第一学历”为211本科的毕业生,在初次就业中收到的简历回复率低41%。

一、“第一学历门槛”引发的问题

一是侵害就业平等权。就业平等权即就业机会对于所有符合条件的人来说都是均等的,第一学历既不是法定概念,也不等同于业务能力,反映的仅仅是应聘者曾经的学习经历和背景。用人单位在招聘过程中对第一学历设置门槛并区别对待,出现了同一院校同一专业甚至同一班级毕业的研究生,因之前的学历不同而受到不同对待,是对就业平等权的严重侵害。

二是不利于社会良性发展。当前,“第一学历门槛”已经波及到除就业领域外的某些高校招收博士、硕士等其他方面。高职专科、普通本科学生通过努力获得与其他人平等竞争的机会,却因第一学历低而丧失资格,导致他们自我发展与奉献社会的积极性受到挫伤。从长远来看,不利于社会的良性发展,甚至造成阶层固化。

三是加剧教育“内卷”,资源浪费。将第一学历作为求职门槛,形成不合理的导向——鼓励学历崇拜。很多学生为进入名校,反复复读。近年来,高分复读屡见不鲜,如考进211院校的学生,还想进985高校,能进985高校的学生,还想进“清北”。

二、造成第一学历门槛的原因

(一)从社会的角度看,就业市场供求关系失衡。高校毕业生就业问题实质上是供求关系问题,当毕业生供大于求时,形成“买方市场”,第一学历成为方便快捷的筛选条件。供求双方之间的这种参照效应,反过来又进一步刺激了就业门槛的滋长,形成恶性循环。

(二)从人才观念的角度看,用人单位存在偏见与误区。在“买方市场”的情况下,某些用人单位认为第一学历是正规本科或者是重点大学的毕业生智商、能力更高。用“第一学历”选才,是以高考选拔代替人才选拔。调查显示,越是头部公司、核心岗位,对第一学历的要求就越高。如有些企业的网申系统要求求职者填写第一学历毕业院校,并在后台设置筛选工具,只选择目标院校的求职者。

(三)从法律规定来看,我国相关法律法规不健全。我国劳动法、就业促进法等法律作了相关规定,如“劳动者享有平等就业和选择职业的权利”、“违反本法规定,实施就业歧视的,劳动者可以向人民法院提起诉讼。”但无相应的行政处罚条款,对于用人单位设置“第一学历门槛”并无明确禁止,也没有确切的定义、认定标准、救助体系等。

三、相关建议

(一)适时完善法律法规,做到源头消除。建议结合《劳动法》、《就业促进法》等相关法律法规,明确就业门槛的基本含义,规定违反者的法律责任,受害人的救济途径,明确细化行政处罚条款,从源头上消除“第一学历门槛”现象。

(二)拓宽救济途径,保障就业平等权益。开展专项治理,由人力资源和社会保障部牵头,联合教育部、公安部等部门,开展人力资源市场秩序专项治理,通过联合督查,派员检查、抽查等形式,对用人单位进行监管,发现“问题单位”,严厉处罚并责任限期整改。开通社会热线,明确举报必查、违法必究,遏制就业门槛现象。

(三)强化正面引导,扭转社会偏见。坚持正面引导,推动主流媒体对典型案例进行报道,扭转、纠正社会风气,同时讲好学生的“逆袭”故事,扩大正面宣传效应。高校维护好毕业生就业权益,对校园招聘活动中“问题单位”, 畅通投诉举报渠道,纳入招聘“黑名单” 。向毕业生普及有关就业的法律法规和国家政策,提供咨询、援助服务,提高学生识别和应对能力。

来源:法治日报公众号

供稿:北京四中院

编辑:袁天鹤 刘宇航

审核:李泽