引言

1961年,胡适去世的前一年,香港商务印书馆的经理李孤帆就选印、出版《独秀文存》的事情去信给他说:

希望您能写一篇关于“陈独秀思想”的文字,作为这套丛书的序言。

作为陈独秀曾经的老朋友,胡适对李孤帆选印《独秀文存》并邀请他写文这件事,表现的十分冷漠。

胡适在给李孤帆的回信中,直截了当地说:我对于这件事并不热心。他给了三个理由:

其一,独秀早年的思想很浅薄,因为他没有受过专业的学术训练,所写的文章没有什么选取的价值,革命时期的思想文章,你又很难收集。

其二,我现在并没有心力去写独秀思想的文字;其三,你并不是一个好的选家。

众所周知,陈独秀和胡适之,是观察、评论乃至研究中国现代史不可不谈的缘起性人物,他们二人对于现代中国的政治、文化、思想和文学等多方面都有着深刻的影响。

可是胡适之为什么会在自己的晚年说陈独秀早年的思想浅薄,并不愿意为他的《文存》写文章呢?这主要是因为二人思想主张的差异,也就是理想的思考者与实干的革命家之间的差异。

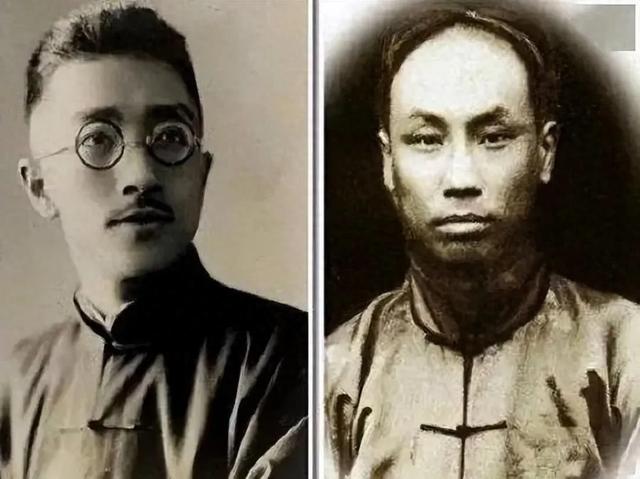

胡适与陈独秀

1

陈独秀,清德宗光绪五年己卯(兔年),公元1879年生于安庆;胡适之,清德宗光绪十七年辛卯(兔年),公元1891年生于上海(故乡绩溪)。

陈独秀比胡适大了整整十二岁。

更耐人寻味的是,他们两个都出生在安徽的一个破落官僚家庭,都深受传统文化的影响。

早年间的陈独秀甚至还多次参加过科举考试,但是由于科考的僵化,他屡次名落孙山。

尤其是最后一次的时候,他坐在炎热封闭的考棚中他看到一个从徐州来的袒胸露乳的大胖子考生,头盘辫子,脚踏烂鞋,手捧着试卷,不断地口出怪声:

好!好!好!一定高中!一定高中!一定高中!

陈独秀被这种人似傻如狂的举动,惊得目瞪口呆,当时他就在想,像这种人,这样的考试,考中了又能如何呢?他后来回忆这段经历时说:

在这一两个钟头中,我并非尽看他,乃是由他想到所有考生的怪现状,由这些怪现状联想到这些动物得了志,国家和人民将如何遭殃……因此又联想到国家的一切制度恐怕都有如此这般毛病。

正是因为这一两个钟头的冥想,陈独秀开始放弃科举考试,寻找其他救国救民的出路。

陈独秀

胡适虽然没有参加过正经的科举考试,但是他从小所受的教育是中国传统的儒家教育。

胡适的识字读物是他的父亲胡铁花(名传,字守珊,号铁花)根据《四书》《五经》等儒家典籍编纂的《学为人诗》:

为人之道,在率其性。

子臣弟友,循理之正。

谨乎庸言,勉乎庸行,

以学为人,以期作圣。

…………

胡适的父亲去世后,他的母亲冯顺弟,不仅没有放松对于胡适的传统教育,反而花重金延请名师。

也就是说,我们现在所熟悉的无产阶级革命家陈独秀和资产阶级思想家胡适之都脱胎于中式传统教育。

《学为人诗》

2

不同的是,性格迥异的他们一个在科场失意后,向东远渡重洋去了日本,一个在取得优异成绩后,向西远渡重洋去了美国。

从1901年开始,陈独秀多次东渡日本,这期间他结识了革命党人邹容、张继、章太炎等人,并加入励志会、青年会等革命进步团体,积极从事初步的革命活动。

再后来,他又认识了以后成为北京大学校长的“光复会”暗杀团成员蔡元培。大概也就是在这一时段,陈独秀从一个传统的科场考生,逐渐变成一个激进的革命党人。

在日本期间,他为了表明自己革命的决心,还和张继、邹容等人大摇大摆的闯进学监姚煜居所,张抱着姚的腰,邹捧着姚的头,陈独秀则挥刀剪掉了他的大辫子。

由此,我们可以看出,陈独秀虽然多次东渡日本留学,但是相比于学习某些固定的先进知识,他更多的是受到某些先进知识分子思想的影响和活动的渲染。

从一开始,陈独秀就没有接受完整的学校教育和严格的学术训练,他是一个实干的革命党人。

陈独秀|《觉醒年代》影视形象

胡适则不然,他从一开始就专心于学问。到美国后,他先是学习农学,不久师从实证主义大师杜威学习哲学,接受了完整的学校教育和严格的学术训练。

从他踏入康奈尔大学开始,胡适就被当时风行于美国的校园知识分子群体中的自由主义者所影响。

这期间他虽然也从事各种各样的活动,如考察当时中国人的留学活动和研究美国大学及图书馆的建设等,但是这些都是文化性质的学术研究活动。

我们可以清楚地看出同样出生在安徽破落官僚家庭的陈独秀和胡适之有着明显的差异。而这些差异又生动的体现在两个人今后的社会活动中。

胡适

3

如在“文学革命”中,虽然胡适之和陈独秀两个人都主张对旧的传统文学进行改革和革命,但是胡适的“八不主义”,即:

不做言之无物的文字;不做无病呻吟的文字;不用典;不用套语烂调;不重对偶,文须废骈,诗须废律;不做不合文法的文字;不模仿古人;不避俗话和俗字。主要针对文学的形式进行革新,而陈独秀的“三大主义”,即:

推倒雕琢的、阿谀的贵族文学,建设平易的、抒情的国民文学;

推倒陈腐的、铺张的古典文学,建设新鲜的、立诚的写实文学;

推倒迂晦的、艰涩的山林文学,建设明了的、通俗的社会文学。

这些则是针对文学书写的全部内容进行彻底革命。

当然,在当时桐城古文的笼罩下,革新文学的形式,本身也可以说是一种革命。

陈独秀与文学革命

其次,虽然陈独秀提出了文学革命的三大主义,但是由于他没有受过严格的学术训练,只是从当时的形势上以革命家的身份表示“必不容反对者有讨论之余地”,对于“选学妖孽”“桐城谬种”,“扫荡干净而后快”,并没有从学理上论述文学革命的必要。这一任务,显然交到了胡适手上。

文学革命中,胡适不仅提出了合乎学理的具体主张,而且最早尝试了用白话进行文学创作。比如白话诗,白话剧等。胡适的白话诗颇为知名,比如这首《两只蝴蝶》:

两只黄蝴蝶,双双飞上天;

不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一只,孤单怪可怜;

也无心上天,天上太孤单。

这首诗平白浅近,通俗易懂,也许用今天文学审美的眼光来看,算不上一首上乘之作,甚至都算不上是诗。

但是我们不要忘记这首诗是以白话写的诗,是白话写诗的初次尝试。之后,他又创作了多篇白话诗,其中以《希望》(后改编为歌曲《兰花草》)最广为流传:

我从山中来,带得兰花草。种在小园中,希望花开早。一日望三回,望得花时过。急坏看花人,苞也无一个。眼见秋天到,移花供在家。明年春风回,祝汝满盆花!

可以说,如果没有陈独秀革命家扫除一切的气势,文学革命不可能兴起,但是如果没有胡适的具体主张和小心尝试,那么无论文学革命的气势如何磅礴,白话也不可能取代古文。

这也是为什么胡适可以被称为思想家和文学家的一个原因,也是胡适为什么说“独秀早年间的思想太过浅薄”的原因。

——陈独秀虽然是新文化运动的领袖、《新青年》的主编和五四运动的“总司令”,但他的身份始终只有一个那就是“革命家”。

陈独秀|于和伟饰

再比如“问题与主义之争”中,虽然胡适一直宣称,不要高谈主义,要一点一滴的去改良社会,去解决社会上的具体问题。这种解决具体问题的主张和呼吁,也只是停留在口头上书本上的理论和口头上的呼吁。

陈独秀(包括李大钊)虽然高谈主义,但是并没有空谈主义,二人不仅以实际行动宣传和践行马克思主义,并相约建立了各种马克思主义组织,最后在这些组织的基础上二人建立了一个统一的马克思主义政党——中国共产党!

结语

最后,两个人的差异甚至是对立还体现在二者对待政治的态度上。

如前所述,陈独秀不是一个思想家,也不是一个学者或者作家、文学家,他自始至终只是一个革命家。

他所执着追求的是从政治上解救中国,实现民族独立和国家富强,他发表的文章大多都是革命性的实用的政论文。

漫画|致力于办报的陈独秀

而胡适则不然,他回国之初,就立下二十年不谈政治的宣言,虽然他后来没有固守这一条宣言,也发了一些政论文,但其文章内容基本上还是谈一些理想性的主张。

所以,陈独秀与胡适之的区别从根本上说在于,一个是实干的革命家,一个是理想的思考者。

而一个国家和民族要想进步,既必须要有实干的革命家,也必须要有理想的思考者。

因此,在一个和谐包容的多元社会里,我们既要尊重陈独秀这样实干的革命家,也需要尊重胡适之这样理想的思考者。

——他们都是为国家和民族进步作出贡献的人。