最近,国务院一口气批复了武汉、西安、苏州三座城市的国土空间总体规划(2021—2035年),给这些城市未来十多年的发展定了调子。

从批复文件来看,中央对这三座城市的定位既有一脉相承的“标准配置”,也有量身定制的“个性标签”。比如都强调了“国家历史文化名城”的共同底色,但在区域职能和发展方向上又各有侧重。这种差异化定位的背后,既是国家对城市群战略布局的考量,也藏着破解区域发展不平衡的密码。

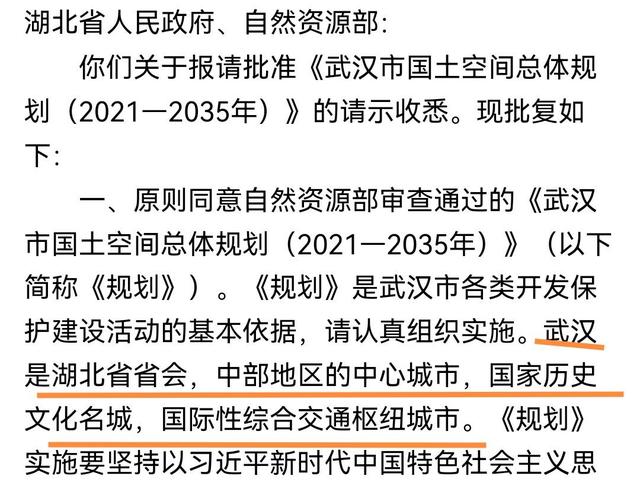

武汉

武汉作为中部唯一的副省级城市,武汉这次被明确为“中部地区中心城市”和“国际性综合交通枢纽”。这两个标签的分量不轻。从经济层面看,武汉需扛起长江中游城市群协同发展的大旗,既要通过光谷科技创新走廊带动鄂湘赣产业升级,又要依托长江黄金水道强化与长三角、成渝的联动。

而“国际交通枢纽”的定位,则让武汉天河机场、中欧班列(武汉)和阳逻港的扩建计划有了政策背书。未来武汉可能会成为中西部地区连接“一带一路”的重要跳板。

在文化保护方面,批复特别提到要挖掘“楚文化发源地”的历史价值。这意味着武昌古城、汉口租界等片区的改造不能再走大拆大建的老路,汉阳造文创园、昙华林等网红地标的出现,或许正是文化保护与城市更新结合的试验田。到2035年,武汉能否真正成为内陆开放型经济高地,这场考验才刚刚开始。

西安西安的定位里藏着两个关键词:“国家重要科研和文教中心”“国际性综合交通枢纽”。前者对应的是坐拥7所“双一流”高校、40多家国家级实验室的硬实力,后者则与正在建设的西安国际航空枢纽密切相关。

值得注意的是,西安是三个城市中唯一被点明“科研文教”职能的,这与其在航天军工、电子信息领域的积累直接相关。未来西咸新区可能会成为科技成果转化的主战场。

作为古丝绸之路起点,西安的“国际枢纽”定位还承担着特殊使命。中欧班列(西安)目前开行量已占全国四分之一,而T5航站楼建成后,将实现国内主要城市2小时航空圈全覆盖。这种“陆空双枢纽”配置,让西安在构建“亚欧陆海贸易大通道”时有了更多主动权。不过如何避免重走“内陆港”同质化竞争的老路,仍是需要破解的难题。

苏州相比武汉、西安的“国际性”标签,苏州的定位显得更务实——“全国性综合交通枢纽”。但这并不妨碍它作为“东部地区重要中心城市”的含金量。批复中特别提到要“服务上海都市圈发展”,这实际上点名了苏州在长三角一体化中的角色:既要当好上海的“最佳配角”,在生物医药、纳米技术等领域形成产业互补;又要作为苏锡常都市圈的“带头大哥”,推动高铁新城、太湖科学城等跨区域协作。

苏州的独特之处在于,它用0.09%的国土面积创造了全国2%的GDP,但这次规划却重点强调“严守耕地红线”。这或许意味着苏州未来的产业升级不能再依赖土地扩张,而是要通过智改数转提升亩均效益。像昆山深化两岸产业合作试验区、苏州工业园区国家开放创新综合试验区这些“特区中的特区”,可能会成为制度创新的试验田。

三城定位背后的国家战略从三份批复文件的时间跨度(2021—2035年)可以看出,这些规划瞄准的不仅是“十四五”,更与2035年基本实现社会主义现代化的目标相衔接。武汉带动中部、西安引领西部、苏州深耕长三角的布局,实际上对应着国家区域协调发展战略的三大支点:推动长江经济带高质量发展、深化西部大开发、落实长三角一体化。

值得玩味的是,三座城市都肩负着“历史文化名城保护”的任务。在GDP增速放缓的当下,这种对文化软实力的重视,或许预示着城市竞争的下半场不再是单纯的规模比拼,而是转向文化IP、创新生态、治理能力的综合较量。当武汉的“长江灯光秀”、西安的“大唐不夜城”、苏州的“江南文化”逐渐成为城市新名片,这种转型已经悄然开始。