1983年10月,一名名叫朱国华的青年,因违法行为被判处死刑。这一消息令不少人感到意外,主要在于他还有另外一个背景,即他是朱德元帅的孙子。朱国华的行为触犯了法律,最终受到了法律的严惩。尽管他出身于显赫的家庭,但法律面前人人平等,没有任何人可以逃避应有的惩罚。这一事件也再次提醒人们,无论身份地位如何,都应遵守法律法规,不可肆意妄为。

朱国华于1957年诞生,是家中的最小成员。因此,他深受家中长辈的喜爱,尤其是爷爷与奶奶,对他极为溺爱。

朱德对孩子有着深厚的爱,但他从不放纵他们。他经常向孩子们分享过去的革命经历,并不断督促他们勤奋学习,期望他们将来能为国家的进步做出贡献。

此外,朱国华尽管出身于干部家庭,但他与其他家庭成员的孩子并无显著不同,从未享受过任何特殊待遇。在求学期间,他自行乘坐公共交通工具前往学校,穿着与使用的物品甚至比许多普通家庭的孩子更为朴素。

朱国华自幼受祖父教诲,表现得十分成熟。他在学业上勤奋刻苦,性格也十分沉稳。众人未曾预料,朱国华日后竟会涉足违法乱纪的行为。

1976年,朱德因病逝世。同年,19岁的朱国华结束了学业生涯,步入社会,被分配至天津铁路局工作。他勤奋努力,言谈举止得体,初入单位,便迅速获得了上级和同事们的认可。

朱国华昔日表现得极为踏实,工作期间他总是兢兢业业,从不敷衍塞责。工作之余,由于对绘画的浓厚兴趣,他常常将自己关在房间内,或是全神贯注地作画,或是沉浸在他的研究项目中。

朱国华即将年满二十岁,鉴于他过去一贯表现顺从且懂事,家人对他颇为信任,对他的个人生活鲜少干预,对他的事务也大多不过多询问。

出乎意料的是,失去约束的朱国华行为出现了偏差,涉足不正当途径。鉴于其特殊身份,单位里的年轻人总是倾向于接近他,频繁邀请他参与各种聚会。

随着时间的推移,朱国华逐渐沉迷于自由带来的愉悦,行为愈发无拘无束,将祖父往日的叮咛彻底抛诸脑后。渐渐地,他对平凡的聚会失去了兴趣,转而频繁出入歌舞娱乐场所。

家人期望朱国华能踏实工作,未来为国家多作贡献,但他却迷失了方向。他逐渐沉迷于奢靡的生活,完全忘记了自己的初衷。

进入80年代,朱国华的形象发生了巨大转变,成为了一个无所事事的富家子弟。他对工作逐渐失去了兴趣,频繁缺席,这一行为引起了领导们的深切忧虑。他们多次尝试与他沟通,提出批评,并希望他能有所改进。然而,朱国华对此似乎无动于衷,依然我行我素,没有丝毫改变。

朱国华自视为开国英雄后裔,对上级领导缺乏应有的尊重。在他看来,这些领导绝不敢对他采取任何不利行动。

与领导们对他的严格指导相反,那些所谓的“挚友”非但没有给予朱国华正面的引导,反而过度抬高他,甚至鼓动他观看不适宜的影片。这种行为为朱国华在处理男女关系时犯错埋下了伏笔。

朱国华出身名门,双亲皆为政府高层人士,且他本人相貌堂堂,故而赢得了众多同龄女性的青睐。为了满足个人享乐欲望,他暗自租赁了一幢双层小楼,终日与社交圈中的友人在此聚会,沉溺于吃喝玩乐之中,恣意逍遥。

倘若朱老总灵魂尚在,目睹其挚爱之孙沦入如此颓废之境,心中必是悲痛交加,又添愤慨。然而,朱国华却早已将祖父昔日的教诲遗忘得一干二净,那教诲便是:无论何时何地,都应秉持谦逊、简朴的生活原则。

管理层观察到,朱国华在日常生活中展现出放纵与挥霍的态度,并且其伴侣更迭之频繁令人咋舌,这一现象逐渐在他们心中引发了不安的猜疑。

上世纪八十年代,社会风气相对保守,人们的观念普遍传统。朱国华频繁更换恋爱对象,这样的举动在当时显得有些异常。

朱国华对劝告毫不在意,每当领导尝试与他沟通时,他立即搬出自己的家庭背景作为回应。这让领导们束手无策,同时心里也为朱老总感到有些无奈。

朱国华从未预料到,他的狂妄自大最终会让他付出生命的代价。归根结底,这一切的后果都是由他自己承担......他从未设想过,那些肆意妄为的行为,会像滚雪球般越滚越大,直至无法收拾,最终引来了无法挽回的悲剧。事实上,所有的责任与后果,都只能由他一人来背负。

1983年,朱国华因个人行为不端等问题被捕。据多方证言显示,朱国华的行为导致超过50名女性受到了不良影响。

朱国华面对法律的严正判决,依旧未显露丝毫悔悟之意。他或是坚决否认,或是搬出其祖父作为庇护,甚至在审讯过程中与工作人员激烈争执,拍击桌面,怒目相对。其跋扈态度,着实令人哑然。

然而,法律终将对朱国华进行制裁。最终,由于所犯罪行极其严重,朱国华及其同伙均被判处死刑。面对这一判决,朱国华心有不甘,决定提起上诉。然而,上诉请求并未得到支持,原判得以维持。

朱国华在直面生死边缘的那一刻,心中涌起了前所未有的恐惧。他满心期盼家人能设法将他解救出去,却未曾料到,家人得知他的劣迹后,除了愤怒与深深的失望,再无其他情绪。尤其是他的奶奶康克清,更是对他彻底失去了信心。

朱国华被捕的消息迅速传至康克清处。得知朱家竟出现如此品行不端的后辈,康克清感到极为愤怒。

所以,在朱国华的案件材料递交到康克清手上时,她愤怒至极,手不禁颤抖。她迅速拿起笔,简短地写下四个字:处以极刑。

不久后,朱国华结束了其罪恶的一生。对于受害者家属而言,他们普遍感到欣慰,纷纷表示法律确实公正。

朱国华被执行死刑次日,康克清如常前往单位工作。上车之后,她感觉到司机似乎有话欲对她言。

康克清决定率先开口:“刘师傅,有件事得告诉你,昨天我孙子被执行了枪决。”尽管心中已有预料,刘师傅听后仍感到一阵心悸,他最挂念的是康老能否承受得住这个打击。

片刻之后,刘师傅小心翼翼地问道:“我听说,您在判决书上已经签字确认了,是吗?”康克清听后,简单明了地回答:“即便是皇帝,犯法也与百姓同罚。”

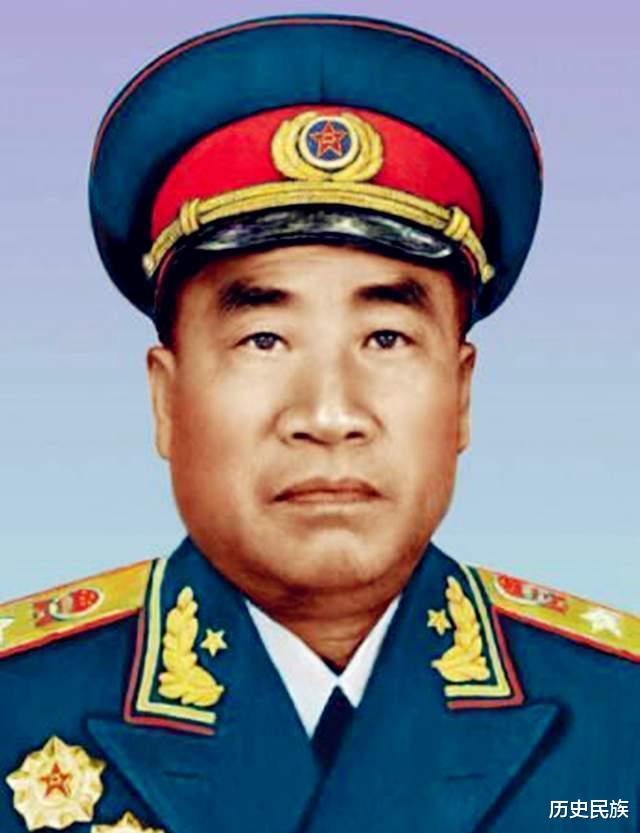

谈及朱德将军,他的一生都在致力于革命事业,四处奔波。身为国家的开国将帅,他的生活方式却极为简朴。在国家经济困难时期,身边的人考虑为他改善伙食,增强体质,但朱德将军果断拒绝了这一提议,态度十分明确。

朱老总时常提及,当下的和平生活实属不易,忆及革命时期,众多英雄牺牲生命。国家虽已安定,但一切仍需从头开始,我们应当精打细算,牢记勤俭节约的传统美德。

康克清历经革命风雨,秉持着极为简朴的生活方式。家中床单即便出现破损,她也不愿轻易舍弃,坚持使用到实在无法修补的地步。衣物破损时,她会亲自动手进行缝制,继续穿着。

所以,当康克清了解到孙子竟然沉迷于享乐主义,甚至违法乱纪,违背了基本道德规范时,她内心的痛苦不难想象。然而,在整个过程中,她从未考虑过为朱国华开脱或请求宽恕。

康克清思考着,假若丈夫仍在世,他定会做出同样的选择。况且,若自己出面求情,那便是给国家带来污点,也对百姓有所亏欠。

时光流逝,转眼七年,自祖父逝世以来,二十五岁的朱国华最终因其过往的错误行为,被剥夺了生命。在他被执行刑罚后不久,康克清召集家人,举行了一次家庭聚会。

康克清语气沉稳,逐字清晰地说道:“你们必须将祖父的教诲铭记于心。若有人胆敢涉足违法乱纪之事,终将步朱国华的后尘。切记,无论何时,这个家庭都不会成为你们胡作非为的庇护所或支撑。”

家教严格且毫不留情,自那事件之后,朱家的成员均未再出现如朱国华般的放纵行为。他们各自坚守岗位,勤勉工作,行事风格也变得极为谦逊不张扬。

此事反映出,老一辈革命家展现出无私的奉献精神,心中唯有国家与民众。对他们而言,国家与人民的福祉至高无上,无可比拟。即便亲属犯错,他们也坚持原则,公正处理,绝不偏袒,行事果断明确。

这种优良传统,必须持续传承,留给未来的世代……