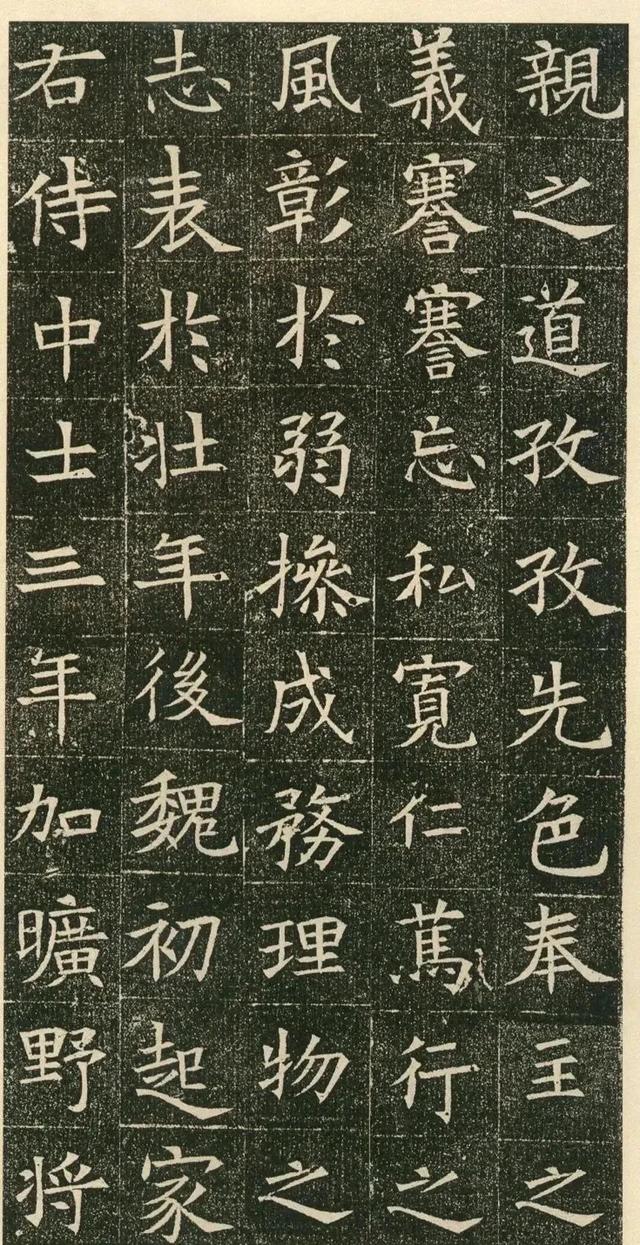

《苏孝慈墓志》,全称《大隋使持节大将军工兵二部尚书司农太府卿太子左右卫率右庶子洪吉江虔饶袁抚七州诸军事洪州总管安平安公故苏使君之墓志铭》,又称《苏慈墓志》、《苏使君墓志》等。苏孝慈,扶风人。北周时曾做过工部上大夫,隋时仕兵部、工部尚书等职。

刻于隋仁寿三年(六〇三)。墓志正方形,边长八十三厘米,三十七行,每行三十七字。清光绪十四年(1888年)夏出土于陕西省蒲城县西南乡崇德里(今属苏坊镇北姚村)。时任知县张荣升得此消息,便叫人移送至城内,先放在县署内,后移置东槐院巷尧山书院,原石现存陕西蒲城县博物馆。

形制为正方形,每边各长84厘米,厚00厘米。仅存志石,迄今未发现墓志盖。石质为青石质,书体楷书。全文1292字,分布37行,满行37字,有界格,撰书者不详。

此志书法结字谨严,用笔劲利,神采飞动,是隋代书法的代表作,是唐代欧阳询一派楷法的先驱,是初学者的极佳范本。

此志出土后,即由知县张荣升在第三十一行“文曰”的“曰”字之下加刻跋文二行:“光绪戌子夏月,公出西南乡,风闻有人获隋臣苏慈墓碑,被苏姓阻夺,往验之,并诘苏姓世系,家乘无考。见字法精严遒健,纯得魏齐神髓,惜无书丹姓名。爰饬畀碑署中,俟考博古君子。知蒲城县事张荣升志”。但有人认为“跋文”刻于原石不妥。光绪十五年(1889年),彭询任知县时,便将张之跋文铲去。在整纸拓本中,可以清晰见到凿痕。

隋代书法瑰宝《苏孝慈墓志》赏析

《苏孝慈墓志》是隋代书法的杰出代表,其书法风格方整秀丽,结字严谨,笔姿秀润而刚劲,用笔劲利,气骨峻峭,神采飞动。其楷法成熟而工整,方中带圆,字体小巧,兼具南帖之绵丽和北碑之峻整,集秀丽与雄劲于一身。其风格与欧体相近,章法整齐,结体平正,为唐代欧阳询一派的先驱,开初唐楷书之先河。

由于墓志出土较晚,字迹清晰,为世人所重,是初学者的极佳范本。清人毛枝凤在《关中金石文字存逸考》卷九中评曰:“此志楷法精健绝伦,实为佳刻。盖隋人楷法,集魏齐之大成,开欧虞之先路,其沉着痛快处,有唐人所不能到者。”康有为《广艺舟双楫》评此碑曰:“苏慈碑……初入人间,辄得盛名。以其端整妍美,是为干禄之资;而笔画完好,较屡翻之欧碑易学。于是翰林之写白折者,举子之写大卷者,人购一本,期月而纸贵洛阳。信哉其足取也!”

然而,由于此碑经刻工凿刀下石,笔意已失,锋芒过露,加之笔画较强,康有为批评此石“气势薄弱,行间亦无雄强茂密之象”。尽管如此,《苏孝慈墓志》依然是隋代书法中的一颗璀璨明珠,其精湛的技艺和独特的风格,为后人提供了宝贵的艺术借鉴。

《苏孝慈墓志》体现了隋代楷书南北融合的过渡特征,呈现出“中正平和”之境,欧体则在继承基础上进一步强化个人风格,形成“法度森严”的典范,成为唐代“干禄书体”的标准。

苏孝慈墓志是隋代楷书经典,虽受魏碑影响,但本质属于隋楷体系,并非魏碑。其历史地位在于衔接北朝与唐代书法,尤其为欧体楷书提供了直接渊源。

—END—