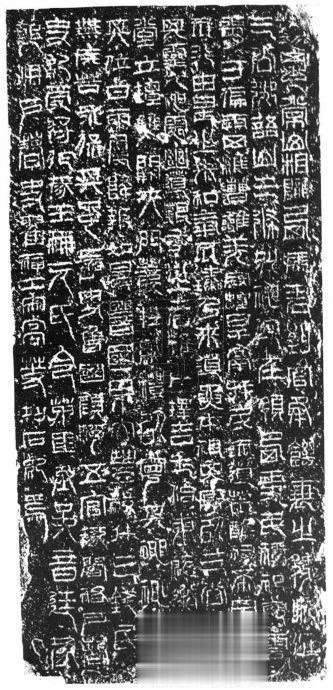

《祀三公山碑》刊刻于东汉元初四年(117年),又称“汉常山相冯君祀三公山碑”,俗称“大三公山碑”,无撰书人姓名,属缪篆,位于河北元氏县封龙山南麓。

《祀三公山碑》原在河北元氏县西北封龙山下的三公神庙内。元代,乃贤曾访得。清代乾隆三十九年(1774年),元氏县县令王治岐在县城外重新访得。

清代咸丰年间(1851年-1861年),移于文清书院(今元氏县第二中学)。1972年,与《白石神君碑》同时埋于正定隆兴寺内。1989年,元氏县旅游局和文物保管所共同掘得,重新移置于封龙山上,并盖了汉碑亭加以保护。

《祀三公山碑》为长方形,高1.7米、宽0.7米、厚0.25米,碑文共10行,行字多寡不等,共200字,主要记述常山相陇西冯君为消除天灾人祸,祈盼国泰民安而祭祀三公山神的活动。

据碑文记载,陇西冯君到元氏县就职时,遇到该地连遭羌人的骚扰和蝗旱之灾。后祈祀三公山,结果甘露屡降,连年丰收。于是长史鲁国颜等立碑纪念,所立即《祀三公山碑》。

《祀三公山碑》书法很有特色,字体篆隶相间,似可称为“缪篆”。多有异字,清方朔在《枕经金石跋》中说“乍阅之有似‘石鼓文’,有似‘泰山’、‘琅琊台刻石’。然结构有圆变有方,有长形下垂,亦有斜直横拂。细阅之下,隶也,非篆也;亦非徒隶也,乃由篆而趋于隶之渐也。仅能作隶者,不能为此书也;仅能作篆者,亦不能为此书也;必两体并通,乃能一家独擅。”

在书法上,其行间茂密,大小穿插,长短变化,宛尔行草书的空间布白,由于行距相等而字距不等而具有变化中的整齐美;同时,单字结构非同一般,部首的组合变化,常常打破常规,出人意料地夸大某一个局部,使许多字展现出一种拙笨的动态,加上碑文的漫漶与剥落,从表面上又形成了完整与残缺之间的辩证统一关系,营造出独特的风采。

在结体上,《祀三公山碑》寓巧于拙、似正还斜、疏密有致、松紧得宜、平中有险、险而不惊、向背得体、避让有矩,形成强烈的对比关系,自由与纵横观照,虚实与疏密换置,打破了篆隶结字惯常的对称和均衡。

《祀三公山碑》是由篆入隶之作,字体非篆非隶,盖兼两体,以隶势作篆,以方笔写篆书,方圆兼备,峻利茂密,开篆法用笔新境界。首先,其用笔横平竖直,体势开张而圆转,气魄雄强而情趣,起笔方而又重,转笔处方折明显、转折峭拔,收笔纤劲,尖笔出锋,方圆兼用(如:令、等、要、五、希),小者用圆,大者用方,在平直中亦有少数屈曲的笔画,笔力极为雄健,给人一种宽博的感觉,字势洞达、格局宏大,融合了瓦当文字与汉印文字的装饰之美,展现出一种生涩峭厉的篆书体例。其次,由于行距相等而字距不等,部首参差组合变化,甚至出人意料地夸大某一个局部(如:以、氏、公、夹、年),使许多字展现出一种拙笨的动态美。再次,行笔中字形虽方整,但收笔处时有左右开合,造成横向开张之势,又通过对弧形圆线的巧妙运用(如:神、纪、幽、堂、山),方中显圆,圆中寓方,横画末尾时有明显的波挑捺脚,许多字笔画的末端有向外弯屈的形貌(如:焉、宁、道),给方整宽博的结字带来了动势,古朴浑穆中显出灵巧和生机。

在章法上,《祀三公山碑》不圃陈规,章法独特。其章法虽产生于篆书和隶书十分成熟的年代,但不固陈规,未入流俗,大胆尝试、极富

清代书法家翁方纲:①此刻虽是篆书,乃是由篆人隶之渐,减篆之萦折为隶之径直。(《两汉金石记·卷十一·三公山碑》)

清代书法家方朔:乍阅之下有似《石鼓文》,有似《泰山》《琅琊台石刻》,然结构有圆亦有方,有长行下垂,亦有斜直偏拂。细阅之下,隶也,非篆也。亦非徒隶也,乃由篆而趋于隶之渐也。前之《地节买山石刻》《五凤二年石刻》《开通褒斜道石刻》,后之《延光残碑》《敦煌纪功碑》《武氏祠画像题字》《李苞开通阁道题名》莫不各有其意,仅能作隶者,不能为此书也,仅能作篆者,亦不能为此书也,必得二体兼通,乃能一家独擅。(《枕经堂金石跋·卷二·汉元初三公山碑跋》)

近代书法艺术家杨守敬:碑首初字上一字不可辨,《两汉金石记》定为元初四年,当从之。非篆非隶,盖兼而二体而为之。至其纯古遒厚,更不待言。邓完白篆书,多从此出。其镌刻私印,则纯效其体。(《激素飞清阁评碑记·卷一·汉·祀三公山碑》)

释文

元初四年,常山相陇西冯君到官,承饥衰之后,□惟┘三公御语山,三条别神,迥在领西。吏民祷祀,兴云┘肤寸,遍雨四维。遭离羌寇,蝗旱鬲并,民流道荒。醮祠希䍐,□奠┘不行。由是之来,和气不臻,乃求道要,本祖其原。以三公悳广,┘其神尤灵。处幽道艰,存之者难。卜择吉□治东,就衡山起┘堂立坛,双阙夹门。荐牲纳礼,以宁其神。神熹┘其位,甘雨屡降。报如景响,国界大丰。谷升三钱,民┘无疾苦,永保其年。长史鲁国颜、五官掾阎祐、户曹┘史纪受、将作掾王笧、元氏令茅厓、丞吴音、迁掾┘郭洪、户曹史翟福、工宋高等刊石纪焉。┘

(说明:加框,表示字残缺不全;□,表示缺一字;加粗,表示碑作异体;┘,表示分行。)

—END—