胡女士怎么也没想到,在婚恋平台上遇见的 “真命天子”,会把她拖进一场噩梦般的漩涡。

2022 年 9 月,常年在京津两地奔波的她,通过某婚恋平台认识了自称 “单身工程男” 的王某。对方一口一个 “宝贝”,线上聊得火热,线下见面后更是迅速确定关系,甚至带她回安徽无为老家见父母。

“他说自己是单身,家里亲戚也都这么说,我们就以夫妻名义住在一起,周围人都知道我们是一对。”

胡女士回忆,那段时间她像陷入了甜蜜陷阱,不仅承担了家里所有开销,给男方父母买东西、添置家具家电,前前后后花了 40 多万,“他总说工程年底回款,回头就把钱还我,结果一分都没见到。”

谁能想到,2024 年准备结婚时,这场 “爱情” 突然露出真面目 —— 有人悄悄告诉她,王某其实已婚,还有个儿子。

胡女士当场崩溃:“我发现他有孩子后,其实还想着接受,甚至帮他照顾孩子,结果等来的却是‘已婚’的晴天霹雳。”

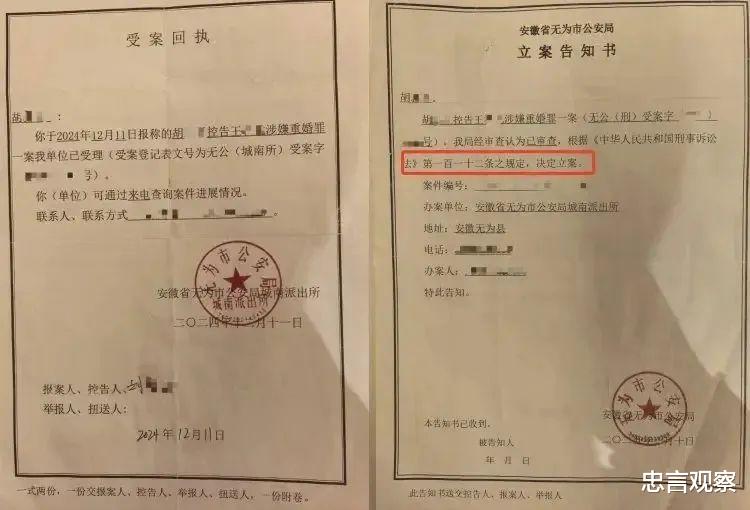

更过分的是,当她提出分手,男方不仅拉黑她,家人还砸了她的东西,报警后当地派出所竟没给立案。

一、从 “真心错付” 到 “身份抹杀”:这场骗局藏着多少套路?

胡女士的遭遇,撕开了婚恋市场的一块遮羞布。如今的婚恋平台,“高富帅”“白富美” 人设造假早已不是新鲜事。

有内部报告显示,每 10 个用户里就有 1 个人身份信息造假,学历、职业、婚姻状况全靠编。

王某的套路更是 “升级版”:一边用 “工程老板” 人设哄骗女方掏钱,一边让全家人配合隐瞒已婚事实,甚至在同居期间堂而皇之地以夫妻名义生活 —— 这已经不是简单的感情欺骗,而是涉嫌重婚的刑事犯罪。

最让人脊背发凉的是,当胡女士报警后,维权之路竟变成了 “噩梦升级”。

2025 年 3 月 9 日,她开车回北京途中,在郊区检查站突然被七八个人围住,手机、证件被抢走,衣服被扒掉,直接塞进一辆安徽牌照的车。

“他们说带我回安徽处理案子,结果把我扔进了芜湖的精神病院,还跟医生说我是流浪人员,有精神病!”

在医院的 6 天里,她被强行喂下各种不知名药物,“医生说再闹就把我绑起来,现在我腿上、胳膊上都是水肿,按下去一个坑半天回不来。”

二、“被精神病” 的 6 天:是谁在滥用权力 “封口”?

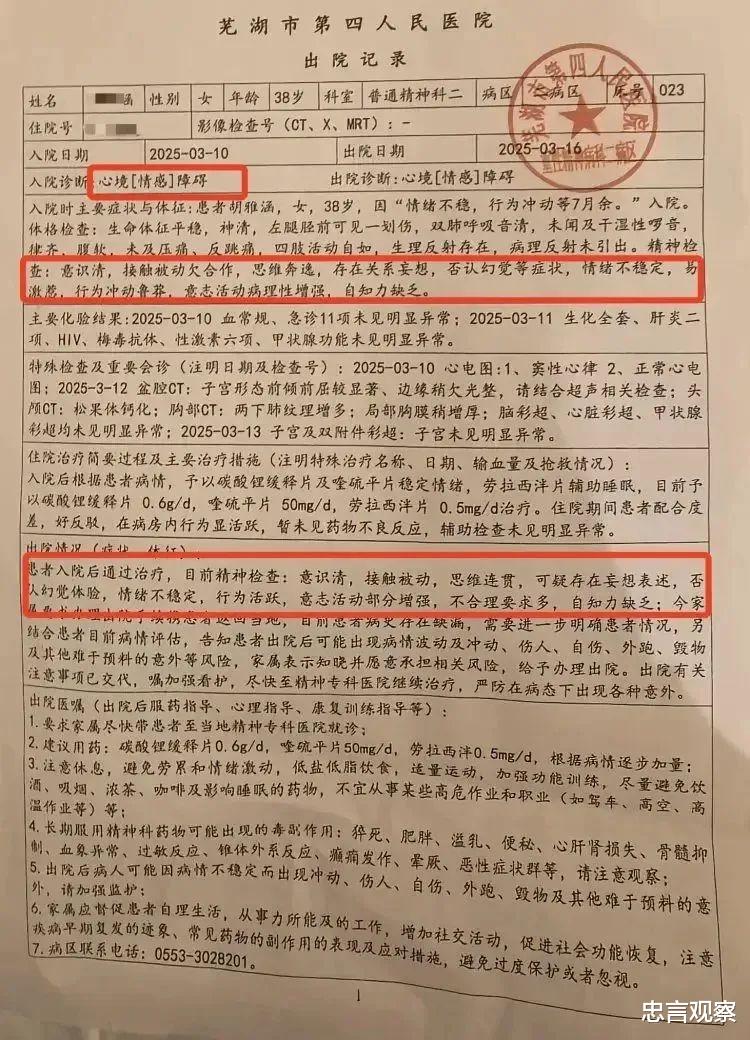

医院的出院记录看得人头皮发麻:“关系妄想”“行为冲动”“自知力缺乏”,甚至列出了药物可能导致猝死、肝肾损伤的副作用。

可胡女士的弟弟拿着南京脑科医院的检查报告直冷笑:“我们第一时间去查了,根本没有任何精神问题,情绪也很正常。”

更诡异的是,院方坚称是 “当地公职人员以流浪者身份送来的”,但胡女士明明有清晰的身份信息,家人电话也从未中断过。

当地部门的回应更是充满矛盾:一会儿说 “出于安全考虑”,担心她自杀;一会儿又说 “两人关系没到结婚程度”,否认重婚事实。

最让人不齿的是,派出所多次劝和,甚至在已经立案的情况下,还让受害者跟嫌疑人 “见面谈谈”。

有法律专家直言:“这不是和稀泥吗?明知对方已婚还以夫妻名义同居,已经符合重婚罪要件,凭什么逼受害者和解?”

三、当 “维权” 变成 “危险”:我们该如何保护自己?

胡女士的遭遇不是个例。这些年,婚恋诈骗、“被精神病” 事件时不时刺痛公众神经。有人在平台上被骗走积蓄,有人因维权被强行送医,背后暴露的是三大痛点:1. 婚恋平台成了 “造假温床”:虚假身份审核不严,职业、婚姻状况全靠用户自己填,给了骗子可乘之机。建议平台必须接入公安系统,实时核验身份,对造假者永久封号并纳入征信黑名单。2. “被精神病” 成了 “封口工具”:个别地方滥用《精神卫生法》,把强制送医当 “维稳手段”。必须明确,没有伤害他人或自残行为,任何人无权剥夺公民自由,更不能随便扣 “精神病” 帽子。3. 基层执法 “和稀泥” 现象突出:面对婚恋纠纷,不是依法处理,而是一味劝和,甚至纵容加害者。这种 “多一事不如少一事” 的心态,只会让受害者心寒。

忠言:比骗局更可怕的,是对正义的漠视

胡女士在医院撞门想逃的样子,像一根刺扎在每个普通人心里。我们害怕的不是遇人不淑,而是遇事后求助无门;不是被骗钱骗感情,而是维权时被权力碾压。

当 “安全考虑” 变成 “强制送医”,当 “调解优先” 变成 “和稀泥”,法律的威严何在?普通人的权益又该如何保障?

这场荒诞的 “罗生门”,终究会有法律裁决。但更重要的是,它给所有人提了个醒:婚恋交友要擦亮眼睛,遇到侵权要坚决维权,更要警惕权力被滥用的每一个缝隙 —— 因为今天发生在胡女士身上的事,明天可能就会落在你我头上。